延續(xù)八年的手術(shù)

◇ 文 /田榮康 ◇ 圖 / 羅國家

2015年6月13日,6月的第二個(gè)周六。按國務(wù)院2005年12月出臺的相關(guān)文件,6月13日成為今年的“世界文化遺產(chǎn)日”。

這一天,延續(xù)了8年手術(shù)的重慶大足石刻千手觀音,重現(xiàn)金身。

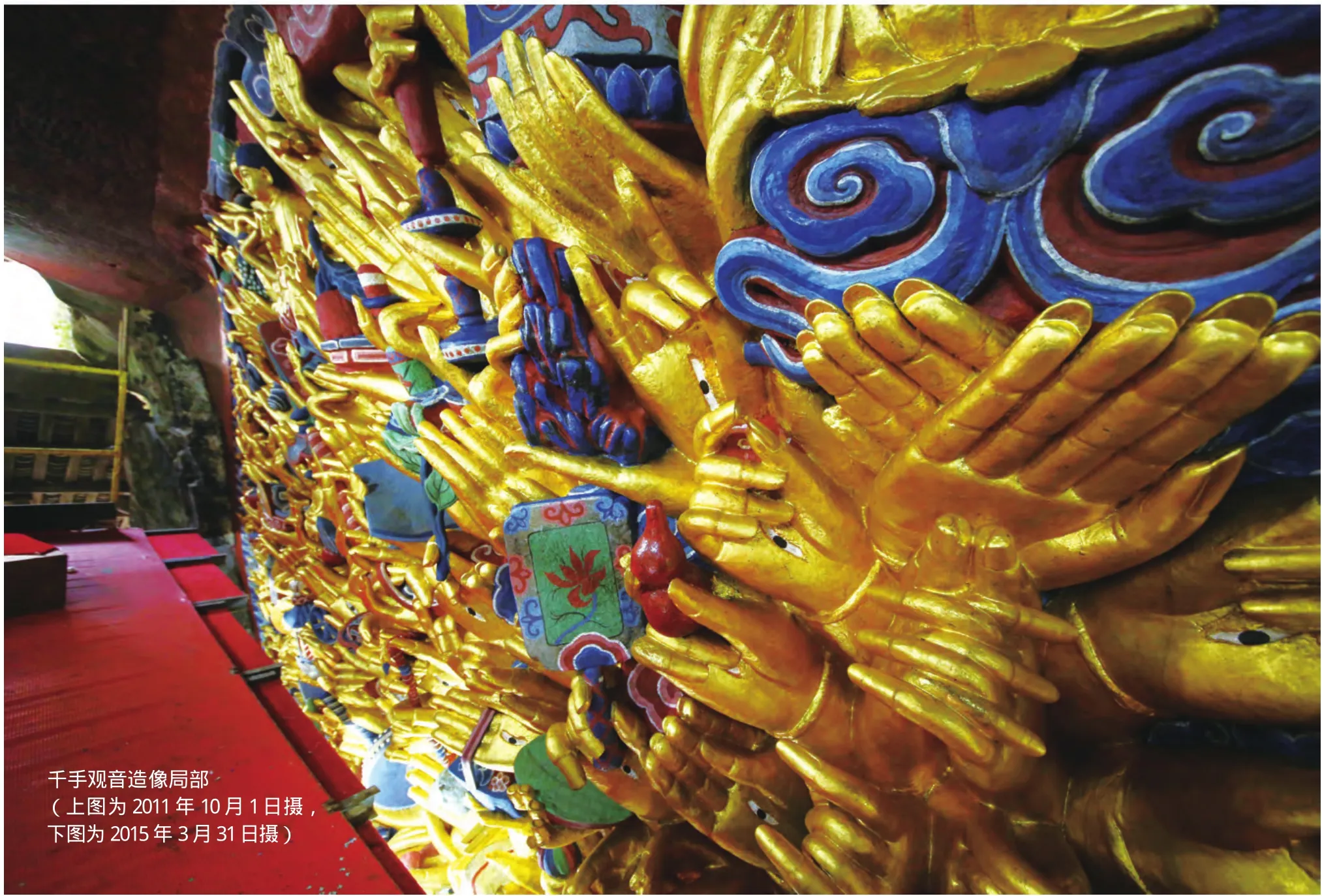

大足石刻千手觀音造像,是世界文化遺產(chǎn)大足石刻的重要代表作品,開鑿于南宋,距今800多年。這是中國最大的摩崖石刻造像,集雕刻、彩繪、貼金于一體,高7.7米、寬12.5米。

2015年6月13日,重慶市大足區(qū)寶頂山,修復(fù)后的千手觀音造像。

長達(dá)8年的艱難修復(fù)

大足石刻千手觀音為無數(shù)人熟知。

但它“生病”了—2007年的一天,千手觀音一根手指突然脫落。此后,千手觀音開始了8年的艱辛修復(fù)。

這是一臺糅合著技術(shù)、藝術(shù)、耐心、細(xì)心與毅力的龐大“手術(shù)”,參與的專家和文物修復(fù)工作者達(dá)數(shù)百人。

有評論說,這樣的石刻造像修復(fù)工程,國內(nèi)外罕見。

中國千手觀音石窟造像眾多,而大足石刻千手觀音堪稱“國寶中的國寶”。在80多平方米的整塊崖壁上,主尊層疊展開830只手臂,狀如孔雀開屏。每一只手都姿態(tài)各異、渾然天成,手心處有一只彩繪的“眼睛”。

歷經(jīng)800多年風(fēng)雨、“生病”,任何一個(gè)元素放在大足石刻千手觀音身上,都讓人揪心。

中國文化遺產(chǎn)研究院院長劉曙光,曾用“慘不忍睹”描述大足石刻千手觀音當(dāng)時(shí)狀況。

專家組的報(bào)告中說,佛像全身病害34種,病害面積近200平方米。

2008年6月,對大足石刻千手觀音造像的搶救性保護(hù),被列為國家石質(zhì)文物保護(hù)“一號工程”。

詹長法,中國文化遺產(chǎn)研究院教授,曾主持修復(fù)樂山大佛,這次又成了大足石刻千手觀音修復(fù)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。“修復(fù)難度之大,國內(nèi)外罕見。最大的難點(diǎn),就在‘修舊如舊’。” 詹長法用“得了病的歷史老人”形象地描述“手術(shù)”前的大足石刻千手觀音。

實(shí)驗(yàn)組則同時(shí)實(shí)施柴胡疏肝散加減治療,即在美托洛爾治療的基礎(chǔ)上,實(shí)施柴胡疏肝散加減治療,其主要的藥物成分為12克柴胡、10克陳皮、6克白芍、10克川芎、6克木香、6克香附、15克酸棗仁、6克枳殼、6克甘草,將以上藥物水煎,患者口服用藥,每天用藥1劑,分早晚2次用藥。

一般的千手觀音石窟造像,是鑿出32只或48只手臂,以象征“千手”。大足石刻千手觀音,卻擁有830只手臂。

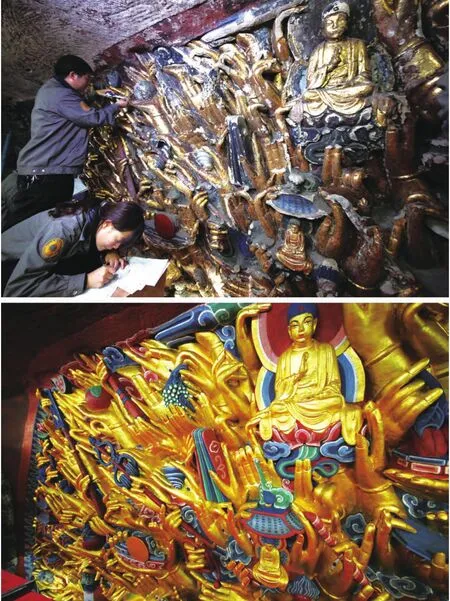

其中,403只手臂需要從里到外徹底修復(fù),困難重重。三維激光掃描技術(shù)被第一次使用在文物修復(fù)中,修復(fù)人員

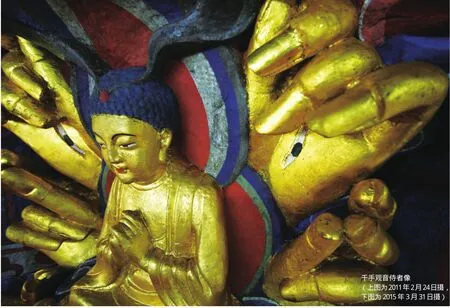

千手觀音造像主尊特寫

(上圖為2011年2月24日攝,下圖為2015年3月31日攝)

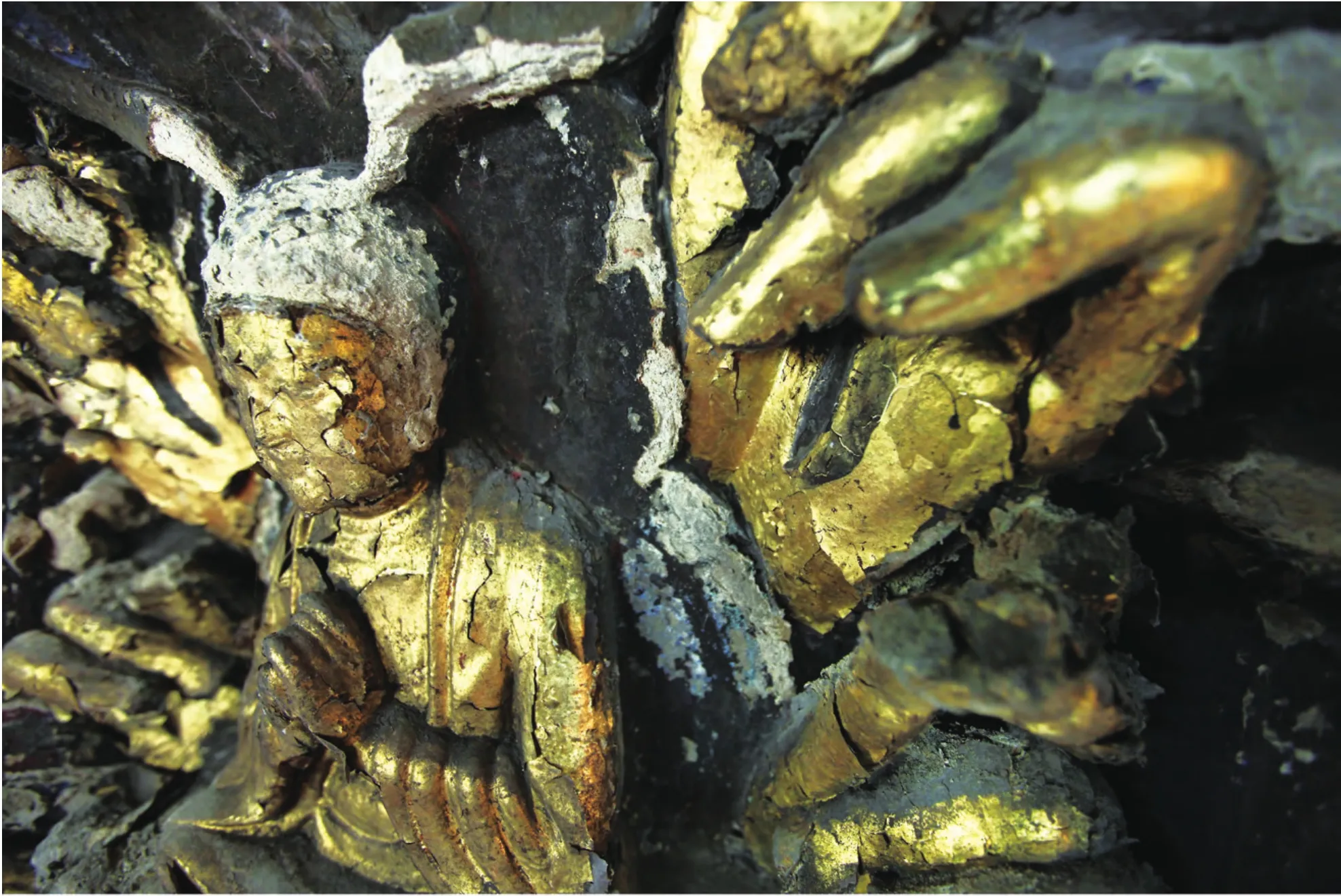

千手觀音造像手部特寫

(左圖為2011年2月24日攝,右圖為2015年3月31日攝)

現(xiàn)在最接近開鑿時(shí)模樣

千手觀音造像局部(上圖為2011年9月28日攝,下圖為2015年3月31日攝)

為每一只手都制作了獨(dú)一無二的“身份證”并繪制出一幅全景圖。

借助現(xiàn)代信息技術(shù)、3D激光掃描、3D打印、近景攝影、X光探傷、紅外熱成像掃描等高科技,千手觀音3015只患病手指,一一得以重生。

對于這8年的“手術(shù)”,詹長法形容為與古人“對話”。“它是南宋雕刻的,你知道那時(shí)候人家的情感是什么?生產(chǎn)水平是什么?所以我們只能做出我們當(dāng)代人對古人的一種維護(hù)。文物修復(fù)的概念就是傳承,有保留的傳承。”

原本正視前方的雙眼和天目(即額頭上的第三只眼)變成了俯視,過去平展的嘴角如今稍稍翹起,看上去在微笑,變得和藹可親了許多。站在大悲閣內(nèi)任何一處看千手觀音的眼睛,都像在和它對視。

這種變化,游客立即察覺,感覺“跟原來有點(diǎn)不一樣”。

石質(zhì)文物保護(hù)專家、中國文化遺產(chǎn)研究院研究員黃克忠給出了答案:“現(xiàn)在的千手觀音,才最接近它開鑿時(shí)的模樣。千手觀音在修復(fù)中的改變,只是恢復(fù)了本來面目。”

“事實(shí)是,通過修復(fù),我們幫它找回了本來的樣子。”詹長法的說法與黃克忠一致。

啟動修復(fù)時(shí),專家團(tuán)隊(duì)揭下千手觀音主尊面部的舊金箔和舊彩繪,出現(xiàn)的卻是一張稍顯陌生的面孔——千手觀音垂目微笑,仿佛在傾聽眾生煩惱。

四川美術(shù)學(xué)院教授王天祥,長期研究中國古代佛教造像,“和藹可親,正是南宋觀音造像的一大特點(diǎn)。”他說,由唐到宋,我國佛像普遍呈現(xiàn)世俗化趨勢,表情和動作都更有“人情味”。

修復(fù)后的手和法器煥然一新

參觀時(shí),為什么站在任何角度的人,都感覺與千手觀音在“對視”?原來,專家團(tuán)隊(duì)用石膏制作了兩個(gè)1:1的千手觀音面部模型,貼金后畫了兩種尺寸的眼珠,并最終選擇了眼珠較大的方案。由此,千手觀音的眼神便形成自然的俯視,且沒有明顯的焦點(diǎn),容易令人產(chǎn)生對視的感覺。

“痊愈”后的大足石刻千手觀音,胸側(cè)的右手從以前蓋著紅手帕,變成了現(xiàn)在拿著如意珠。

這又是怎么回事?

也許現(xiàn)在的造型,更接近于歷史的真實(shí)。

考證發(fā)現(xiàn),千手觀音在佛教資料中并沒有手上蓋著紅手帕的造型。用X光照射后,發(fā)現(xiàn)這張“紅手帕”為水泥材質(zhì),并用兩根鐵絲連在千手觀音右手腕上。

原來,上世紀(jì)80年代,發(fā)現(xiàn)千手觀音的右手缺失后,當(dāng)時(shí)的工作人員用了這個(gè)辦法臨時(shí)應(yīng)付。

千手觀音主尊兩側(cè)的手具有對稱性,對應(yīng)的這只左手手持如意珠,手指自然分開。通過3D激光掃描的數(shù)據(jù),專家團(tuán)隊(duì)很快制作出了右手手持如意珠的3D虛擬圖像,并打印出一尊1.3米髙的主尊像作為修復(fù)參考。

最初的千手觀音主尊這只右手,是不是真的拿著如意珠?有人提出了質(zhì)疑。

專家團(tuán)隊(duì)召開多次學(xué)術(shù)會議論證,并考察國內(nèi)同時(shí)代佛像造型,決定根據(jù)視覺協(xié)調(diào)原則,將右手修復(fù)為拿著如意珠造型。

但預(yù)留了局部調(diào)整的空間:將這只手做成可拆卸的,用碳纖維錨管固定在千手觀音手腕上。如有新的發(fā)現(xiàn)能證明這只手并非拿著如意珠,可及時(shí)局部調(diào)整,以更符合歷史真實(shí)。