高陡邊坡巖體結構數字識別及分析

毛權生 曹紀剛

(1.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司,安徽 馬鞍山243000;2.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室,安徽 馬鞍山243000)

目前巖體結構面信息獲取主要以人工現場接觸測量為主,這種方法一是野外現場作業的工作量極大,二是采集的信息有限,不能滿足對結構面做數理統計分析足夠的樣本。巖體三維非接觸測量系統是基于數字影像與攝影測量的基本原理,應用計算機技術、數字影像處理、影像匹配、模式識別等多學科的理論與方法,是一種非接觸式的測量手段[1]。該系統由可以進行高分辨率立體攝像的照相機、進行三維圖像生成的模型重建軟件和對三維圖像進行交互式空間可視化分析的分析軟件包組成。軟件系統對不同角度的圖像進行一系列的技術處理,實現實體表面真三維模型重構,在計算機可視化屏幕上從任何方位觀察三維實體圖像,使用電腦鼠標進行交互式操作來實現每個結構面個體的識別、定位、擬合、追蹤以及幾何形態信息參數(產狀、跡長、間距、斷距等)的獲取,并進行紛繁復雜結構面的分級、分組、幾何參數統計[2]。本研究采用奧地利3GSM 公司生產的ShapeMetriX3D 數字攝影測量系統對南泥湖鉬礦采場高陡邊坡進行了結構面采集和分析。

1 ShapeMetriX3D 系統工作原理[2-3]

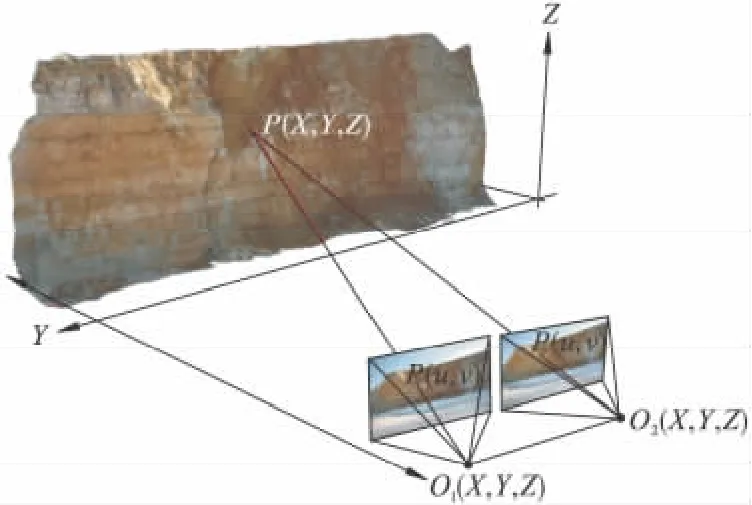

(1)使用標定的照相機,從2 個不同的角度來對指定的區域進行成像。如圖1,完整的數據采集過程如下:選定測點,樹立范圍桿,確保自由視角,在左邊O1處拍攝第1 張照片,在右邊O2處拍攝第2 張照片,移除范圍桿。

圖1 ShapeMetriX3D 圖像合成原理Fig.1 Principle of ShapeMetriX3D image synthesis

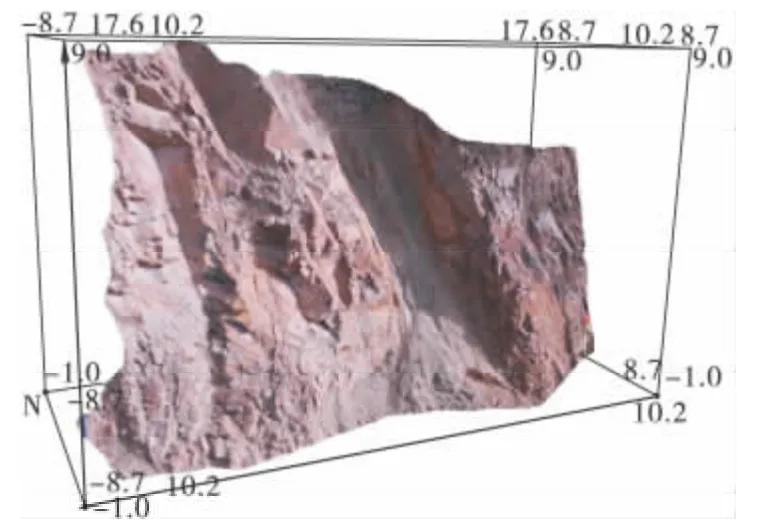

(2)站點的數據采集完成后,該圖像被轉到電腦上,使用標桿系統設置3D 模型的距離模式以及方向信息對現場拍攝的同一部分邊坡的2 個角度的照片進行3D 模型合成(見圖2),3D 模型重構完成后,在計算機屏幕上從任何方位觀察生成的3D 模型。

圖2 合成3D 地質模型Fig.2 Synthesis of 3D geological model

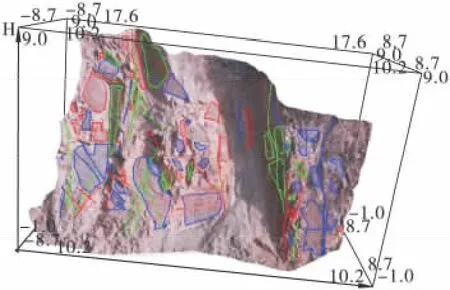

(3)使用JMX Analyst 模塊對生成的3D 模型進行巖面以及裂隙等進行標識解譯,標識解譯后的三維模型(見圖3),使用電腦對結構面分組以及結構面進行識別、定位、擬合、追蹤,獲取結構面幾何形態參數(產狀、跡長、間距、斷距等),對結構面進行幾何形態參數進行統計,為巖體結構面的模擬提供詳細的數據。

圖3 3D 邊坡模型節理裂隙標注結果Fig.3 Joint and fracture marking at 3D slope model

2 工程應用

南泥湖鉬礦采場目前主要揭露北幫及東幫的首采區位置,西幫、南幫及東南幫尚未開采。北幫(一區)最高點標高為+1 495 m,已開采至+1 330 m 標高,邊坡最大垂直高度達到165 m,+1 390 m 以上邊坡已經靠幫,現狀邊坡屬于本次節理裂隙測量的主要范圍,集中在北幫(一區)。根據邊坡現狀,臺階邊坡角達到了75°,安全平臺局部已塌落,局部坡面上節理裂隙沒有辦法采用現場測線法進行測量,針對這部分節理裂隙本次采用了ShapeMetriX3D 進行了測量。根據南泥湖鉬礦采場現狀,首先在邊坡各分區選擇具有代表性的巖體邊坡(測線法觀測點),通過現場數字攝影測量,進行室內三維邊坡節理裂隙模型合成、編譯和圖片資料判譯,統計分析生成不連續面測量成果資料。

2.1 巖體邊坡ShapeMetriX3D 測量合成模型

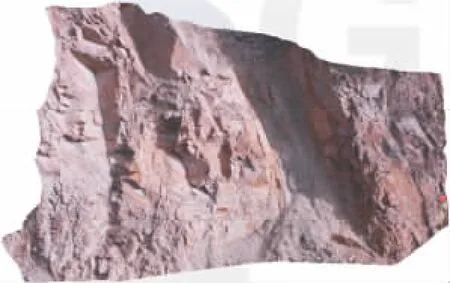

將現場同一邊坡面所獲取的2 張照片導入ShapeMetriX3D 軟件分析系統,圈定出重點測量區域,系統根據像素點匹配、圖像變形偏差糾正等一系列技術,對三維模型進行合成以及方位、距離的真實化,得到巖體表面的3D 模型,南泥湖鉬礦采場北幫(一區)Ⅰ號測點、Ⅲ號測點的3D 模型見圖4、圖5。

圖4 Ⅰ號測點合成3D 模型Fig.4 3D models of measuring pointⅠ

圖5 Ⅲ號測點合成3D 模型Fig.5 3D models of measuring point Ⅲ

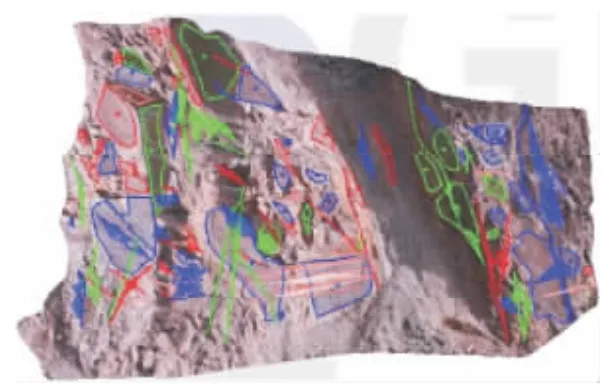

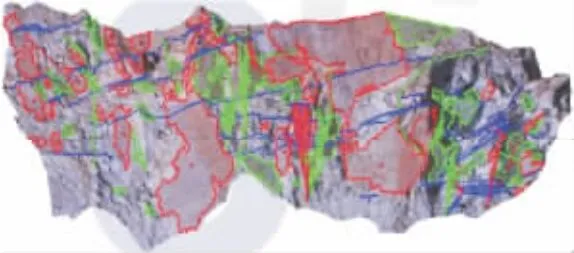

2.2 ShapeMetriX3D 測量節理裂隙標識解譯圖

在合成的3D 模型上,根據主要結構面的分布情況,對其結構面進行分組,不同顏色代表不同的組,主要的結構面分布有3 組,圖6、圖7 中和紅色組、藍色組、綠色組分別代表了Ⅰ號測點、Ⅲ號測點的3 組結構面。

2.3 邊坡巖體結構面數理統計分析

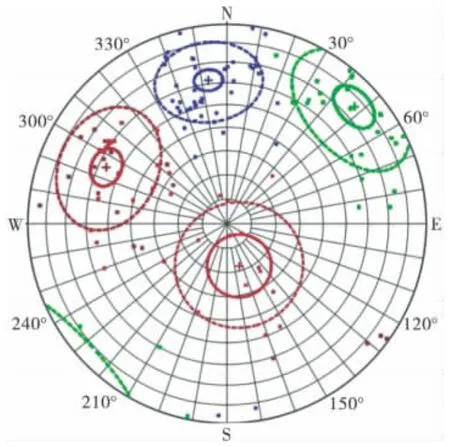

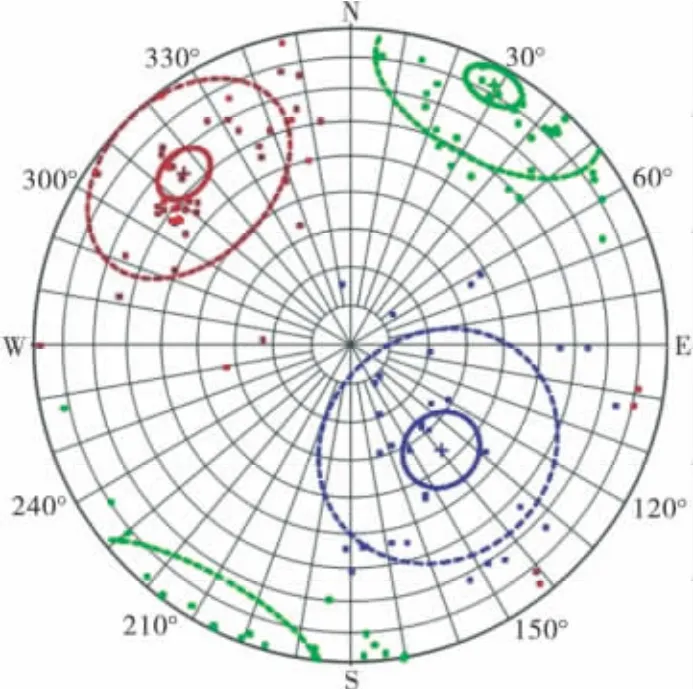

(1)ShapeMetriX3D 系統根據結構面的空間展布及分組情況,繪制出結構面赤平極射投影圖。Ⅰ號測點、Ⅲ號測點的赤平投影圖如圖8、圖9 所示。

圖6 Ⅰ號測點結構面標識解譯Fig.6 Discontinuities identification and interpretation of pointⅠ

圖7 Ⅲ號測點結構面標識解譯Fig.7 Discontinuities identification and interpretation of point Ⅲ

圖8 Ⅰ號測點結構面極點分布圖Fig.8 Discontinuities pole distribution map of pointⅠ

圖9 Ⅲ號測點結構面極點分布圖Fig.9 Discontinuities pole distribution map of point Ⅲ

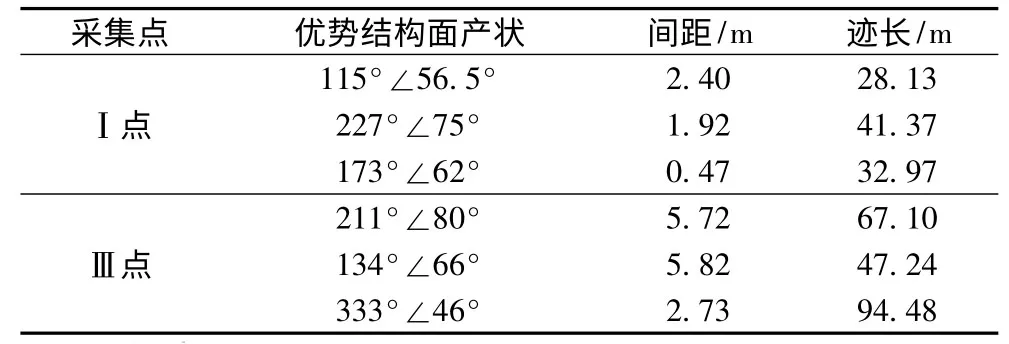

(2)邊坡巖體結構面分析統計成果。根據Ⅰ號測點、Ⅲ號測點3D 模型上的3 組節理,統計出3 組節理的優勢結構面產狀、結構面之間對的間距和跡長,統計結果見表1。

表1 結構面幾何形態參數統計分析結果表Table 1 Statistical analysis of discontinuities geometrical parameters

通過ShapeMetriX3D 數字攝影測量系統對南泥湖鉬礦采場北幫(一區)的巖石邊坡進行結構面測量、形成3D 模型、對結構面進行了統計分析,在邊坡有條件的位置也采取了人工測量并統計分析,分析得出優勢結構面產狀和ShapeMetriX3D 系統的統計出的優勢結構面產狀非常相近,可以代表本區進行邊坡破壞模型的判別和運用到巖體質量分級、巖體力學參數提取中。

3 結 論

目前巖體結構面信息獲取主要以人工現場接觸測量為主,勞動強度大、效率低下,本次采用了巖體三維非接觸測量系統對南泥湖鉬礦高陡邊坡結構面進行測量,解決了傳統的測線法低效、費力、耗時、不安全的弊端。同時該方法更加精細、準確地反映了巖體內部結構面分布情況,為后續的采場穩定性分析等工作提供了更加真實可靠的數據。

[1] 周春霖,朱合華,趙 文.雙目系統的巖體結構面產狀非接觸測量方法[J].巖石力學與工程學報,2010,29(1):111-117.

Zhou Chunlin,Zhu Hehua,Zhao Wen. Non-contact measurement of rock mass discontinuity occurrence with binocular system[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2010,29(1):111-117.

[2] 王述紅,楊 勇,王 洋,等. 基于數字攝像測量的開挖空間模型及不穩塊體的快速識別[J]. 巖石力學與工程學報,2010,29(S1):3432-3438.

Wang Shuhong,Yang Yong,Wang Yang,et al.Spatial modelling and quick identification of unstable rock blocks based on digital photogrammetry[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2010,29(S1):3432-3438.

[3] 于天亮.巖體結構面信息數字識別及強度評價[D]. 沈陽:東北大學,2009.

Yu Tianliang.Digital Identification of the Discontinuities Information and Strength Evaluation of the Rockmass[D].Shenyang:Northeastern University,2009.

[4] 趙興東,劉洪磊,郭甲騰,等. 三山島金礦采場頂板危巖體推測方法[J].東北大學學報:自然科學版,2011,32(7):1028-1031.

Zhao Xingdong,Liu Honglei,Guo Jiateng,et al. Study on unstable rockmass conjectural method of stope roof at Sanshandao Golden Mine[J].Journal of Northeastern University:Natural Science,2011,32(7):1028-1031.