從反“服貿”看臺灣經濟

肖郎平

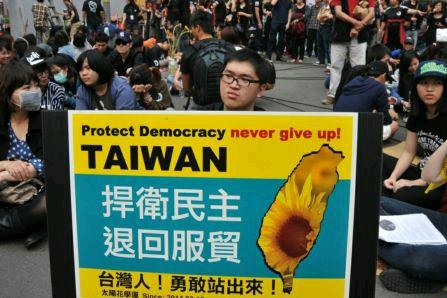

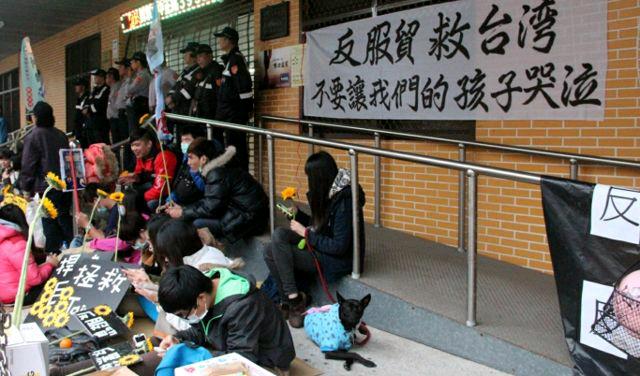

毫無疑問的是,這次反“服貿”風波證明,臺灣不乏勇氣“出來面對”的學生。但對服貿協議內容尚未弄清楚就倉促反對的學生來說,“永不放棄”的是什么,如何有分寸地堅持“永不放棄”的做法?恐怕還是一個需要長期反思的問題。

很明顯的是,反服貿學運不僅事件本身令人困惑,也可能加劇臺灣經濟困境。

4月8日,新加坡總理李顯龍近兩年來首次評論兩岸協議說,學生占領“立法院”甚至攻占“行政院”,對于民主地區而言,都是不正常的行為,兩岸目前的經濟協議對臺灣來說是好協議,不簽可惜。

被妖魔化的服貿協議

臺灣學生反對服貿協議的主要理由是對臺灣經濟和就業會帶來沖擊,那么,服貿協議究竟是怎么回事呢?

中國社科院臺灣研究所研究員王建民接受媒體采訪時表示,服務貿易是ECFA一部分,大陸對臺讓利非常明顯。如果拒絕了服貿協議,最終受傷害的不是大陸經濟而是臺灣經濟。臺灣“鎖島”政策只會加劇經濟衰落,只有開放參與經濟整合,臺灣經濟才有新出路。

從ECFA中的“早收計劃”,大陸就對臺灣有非常明顯的讓利,比如大陸對臺灣開放了很多方面,而臺灣只對大陸開放了非常有限的部分。就農產品來說,大陸單方面對臺開放,有一部分還是零關稅。大陸對臺灣開放的項目在WTO規則基礎上,程度超出其他國家和地區。相比之下,臺灣對大陸開放的層次大多是我們取得其他國家已取得的待遇,其中有22項還低于WTO標準。

王建民表示,大陸在此次服貿協議中對臺灣做出了很多的讓利。一方面,從開放項目的數量來說,大陸遠遠多于臺灣。表面上,服貿協議中大陸開放80項,臺灣64項;但事實上,臺灣有27項是以前開放過的,所以臺真正對大陸新開放的只有37項。

據測算,服貿協議令臺灣實質GDP增加9700萬美元至1.34億美元之間。對臺灣服務業產值預計將增加4億美元左右,對臺灣就業或貢獻1萬多崗位。對GDP的增加率約為0.025%至0.034%之間,盡管這個數字看起來很小,但考慮到臺灣目前GDP增長率僅兩三個百分點,它的貢獻作用也就難以無視。

既然如此,為什么反服貿協議還能得以發起并且影響甚大呢?這就源于相當部分學生對服貿協議的誤解,比如說,有學生接受采訪時坦言并不了解服貿協議內容,這種回答令臺海兩岸唏噓不已。

需要指出的是,這種誤解與網絡上流傳甚廣的“懶人包”對服貿協議進行曲解乃至有意捏造有關。在網上隨便一點,服貿協議的內容就可以清楚地從頭看到尾,但如果不是有些專業知識的人,還真不一定能看懂,這就給了“懶人包”曲解乃至造謠的機會。

而“懶人包”的編撰者鄭秀玲被指既不專業又心懷惡意。臺“中經院”研究員李淳等經貿學者就批評說,她似乎并沒有經貿方面的專業,許多發言與觀點幾乎超常識,令人傻眼。

“懶人包”內容被批評為謬誤百出。比如,花4萬元就可以移民臺灣將沖擊臺灣居民就業的說法謬種流傳。國臺辦新聞發言人馬曉光表示,協議沒有開放大陸勞工赴臺工作、投資移民臺灣等內容,而馬英九也重申“三不政策”——不開放大陸勞工、不開放大陸商品及不開放大陸民眾投資入臺。

相反,臺灣商總理事長賴正鎰向年輕人喊話,服貿協議倘若實施,月領2.2萬元新臺幣的上班族有機會邁向5萬元。

“茅山道士”坐困愁城

收入問題,對低速爬坡長達十多年之久的臺灣民眾來說,的確是個長期焦慮的問題。最近幾年,對比當年的其他“亞洲四小龍”等國家和地區,島內民眾不由得生出“窮忙”之慨嘆。

2012年臺灣“主計總處”以及“勞委會”統計顯示,臺灣平均每名勞工工作2140.8小時,工時全球第3高,僅次于新加坡與香港。但辛苦工作卻得不到同等回報,薪資16年來沒調漲,臺灣勞工時薪僅8.69美元、折合新臺幣僅255元,不及新加坡520元的一半,在亞洲四小龍中居末位。

據統計,臺灣人均年所得連續9年輸給韓國,2013年預計臺灣民眾平均所得62萬新臺幣(約12.7萬人民幣);而韓國人均GDP折合新臺幣約71萬(14.6萬人民幣)。臺灣地區民眾收入從1952~1982年平均每年增加8.7%,到1983~1986年間下降至6.9%,及至2001~2011年更是降到3.9%。

進入21世紀,民進黨執政期間,臺灣經濟一路走低,各項經濟指標在亞洲四小龍中均列末尾。今年2月,臺當局“國發會主委”管中閔更是感嘆,臺灣有過多限制造成經濟無法成長,不應再稱亞洲四小龍。他說,新加坡國民所得已經超過臺灣一倍以上;韓國是20高峰國(G20)之一,舉辦各種重要會議,經濟實力要挑戰日本。臺灣不應該再停留在過去的光榮,要努力追上世界潮流。

2002年是中國入世元年,當時臺灣經濟占大陸比重高達23.8%,到2013年下降為僅4.6%。論經濟總量,去年大陸已是臺灣20倍,連河北這樣的中等省份經濟總量也已超過臺灣。

去年11月21日,臺灣立法機構內務委員會舉行兩岸服務貿易協議公聽會,聚焦畜牧、殯葬、營造等服務業。臺灣區綜合營造業工程同業公會理事沈華養直言,臺灣營造業已坐困愁城。目前臺灣共有1.6萬余家營造業者,但每年官方編列的工程預算逐漸減少,開發案也趨于飽合。大家為搶標工程往往殺得頭破血流,因毛利僅三到四個百分點,不少營造業者自比“茅山道士”(“毛三到四”的諧音)。

政商界喊話

了解臺灣經濟發展的困境之后,我們就不難理解,為何臺灣亟需大力推動服貿協議。在學生占領“立法院”的第六天,臺灣地區領導人馬英九公開表示,區域經濟整合是全球不可擋的浪潮,如果不加入,只能等著被淘汰,臺灣不能再等了。《海峽兩岸服務貿易協議》完全是為臺灣經濟的未來,稱臺灣已落后韓國十年,不簽服貿來不及,“如果我們的服貿協議通不過,最高興的就是韓國”。endprint

臺灣“經濟部長”張家祝表示,若重啟兩岸服貿協議談判,“三年內臺灣必然被邊緣化。”事實上,盡管民進黨被指為政黨利益不惜犧牲臺灣利益去支持學運,但民進黨內并非沒有不同看法。民進黨籍高雄市長陳菊表示,若符合程序正義,對臺灣有利且有相關配套措施,她支持《兩岸服務貿易協議》。

4月9日,北京大學國家發展研究院教授、名譽院長、全國工商業聯合會副主席林毅夫在博鰲亞洲論壇2014年年會表示, 對臺灣現在大學生這種熱情、為臺灣前途打拼的精神是敬佩的,但是,“我只有一句話:臺灣經濟絕對不能輸。臺灣經濟輸了,全盤皆輸。”

當然,服貿協議對臺灣經濟到底利弊如何,臺灣工商界最有發言權。臺灣鴻海集團等39家企業聯合在報紙刊登廣告,支持服貿協議通過!鴻海董事長郭臺銘去年底曾在公開場合力挺支持服貿。

馬英九西進大陸的決心

臺灣島內有一種隱憂,擔心臺灣成為大陸的經濟附庸,從而面臨在國際經貿合作中被矮化的風險。這也是此次反服貿風波的因素之一。

不過,臺灣一個民調中心最新調查顯示,51.3%受訪臺灣民眾表示“不擔心”造成臺灣經貿依賴大陸。調查反而發現,高達77%受訪民眾擔心,韓國先后與歐美簽署自由貿易協定,目前正與中國大陸進行自貿協議談判,并推動中日韓三國的自貿協議,未來韓國產品賣到這些國家都不用繳納關稅,但臺灣廠商卻要付關稅,將造成臺灣未來競爭力不如韓國。而且,高達80%民眾認為“非常需要”、“還算需要”制定協議來規范兩岸間的經貿互動。

而民進黨之所以反對,主要是反對兩岸的國共交流模式。兩岸服貿協議一經發揮效力,如同ECFA一樣帶來甜頭,藍營就會籠罩在光環之中。這樣,就會和民進黨執政期間經濟惡化形成鮮明的反差。

王建民說,服貿協議一旦被否決,臺灣經濟雪上加霜,大陸對臺投資會持續下滑,臺灣經濟的國際信譽將會受到重大損失,外資也可能會減少投資甚至撤出臺灣,臺灣經濟會更加邊緣化。

據臺灣“經濟部”發布數據,臺灣2013年全年出超為331.4億美元。如果扣除對大陸順差,臺灣2013年貿易逆差 828.6億美元。馬英九2008年首次當選,2009年以來每年臺灣對大陸貿易順差年年攀升,其規模為857億美元到1160億美元之間。

不僅臺灣,其他亞洲四小龍成員也都從中國大陸得到了巨大的利益。2013年,韓國對中國出口1458.7億美元,順差627億美元。中國為韓國第一大貿易伙伴、第一大出口目的地和最大的進口來源地。同年,新加坡對中國出口483.7億美元,順差46.7億美元。中國為新加坡第二大出口市場和第一大進口來源地。

而馬英九西進大陸的決心似乎已定。今年1月1日,他在元旦祝詞中表示,比起許多貿易競爭對手,臺灣產業轉型、結構調整和加入區域經濟整合的速度,都遠遠落后。臺灣必須參與區域經濟整合,要適時因應中國大陸經濟轉型,調整產業結構并推動兩岸產業合作,才有助拓展大陸市場,也更容易參與區域經濟整合。

從元旦講話,到春節茶敘,再到參加外事活動,馬英九一直把振興經濟當成頭等大事,甚至提出今年要成為“經濟突破年”。

實際上,兩岸簽署ECFA包括服貿協議,是為臺灣經濟發展找到一個新的出路。正因如此,馬英九強調,由于TPP(跨太平洋伙伴協議)包含美國及日本等,加上若能完成海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)貨品貿易協議簽署且加入TPP,將等同臺灣與前三大貿易伙伴皆簽有自由貿易協議。

鳳凰衛視評論員阮次山說,不要以為馬英九是親大陸的。他從2008年執政以來跟大陸簽了19項各種各樣的協議,他不是親大陸,而是有迫不得已的苦衷。如果不跟國內簽署這一連串的貿易什么協議,臺灣的經濟活不下去。

臺灣如何重歸亞洲四小龍?3月3日,《臺灣立報》發表評論稱,“若臺灣經濟的價值,就是要賺全世界的錢,那配合中國大陸核心角色,而臺灣在其周邊重新全盤調整自己的產業布局,從而讓兩岸都成為全球資本主義的不可或缺一環,這恐怕是唯一主要方向。至少也必須是要做到經濟政策的穩定共識:以中國大陸為核心的臺灣經濟發展!”endprint