疏血通治療糖尿病周圍神經病變

祝立梅 張曉琳

(山東省諸城中醫醫院,262200)

糖尿病周圍神經病變(DPN)是糖尿病最常見的慢性并發癥之一,其發病率高達60%~70%,其臨床主要表現為肢端麻木、發涼、疼痛和感覺障礙,給病人帶來嚴重的不適和痛苦。筆者2012年8月~2014年2月采用疏血通注射液治療DPN 40例,療效明顯,現總結如下。

一般資料

診斷標準:①1999年WHO糖尿病診斷標準,確診為2型糖尿病。②DPN診斷符合1993年全國糖尿病慢性并發癥專題會議有關DPN的標準。

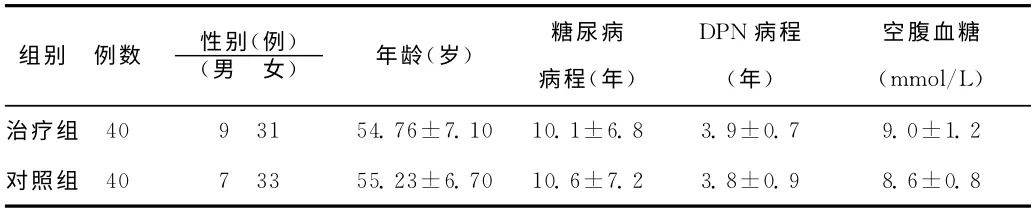

選取符合上述標準的DPN患者80例,采用單盲法隨機分為中西藥結合組(治療組)和西藥組(對照組)。兩組資料治療前數據經統計學處理,差異無統計學意義,具有可比性,見表1。

表1 治療組與對照組治療前一般資料比較(±s)

表1 治療組與對照組治療前一般資料比較(±s)

治療方法

兩組患者均在糖尿病基礎治療的基礎上加用維生素B12500μg,肌注,每日1次。治療組在上述治療的基礎上加用疏血通注射液6 mL溶于0.9%氯化鈉溶液250mL中,靜滴,每日1次,治療3個月后評價療效。

治療結果

療效判定標準。①臨床癥狀:把疼痛、麻木等主觀癥狀按無、輕、中、重分級,將明顯改善定為提高3級(臨床控制),中度改善定為提高2級(顯效),輕度改善定為提高1級(有效),無改善為無效。②神經傳導速度:肌電圖測定肢體優勢側正中神經的運動傳導速度和感覺傳導速度。

療效比較:治療組40例,臨床控制17例,顯效8例,有效11例,無效4例;對照組40例,臨床控制6例,顯效13例,有效9例,無效12例。治療組臨床控制率42.5%,總有效率90.0%;對照組臨床控制率15.0%,總有效率70.0%。兩組總有效率比較,治療組優于對照組(P<0.05)。

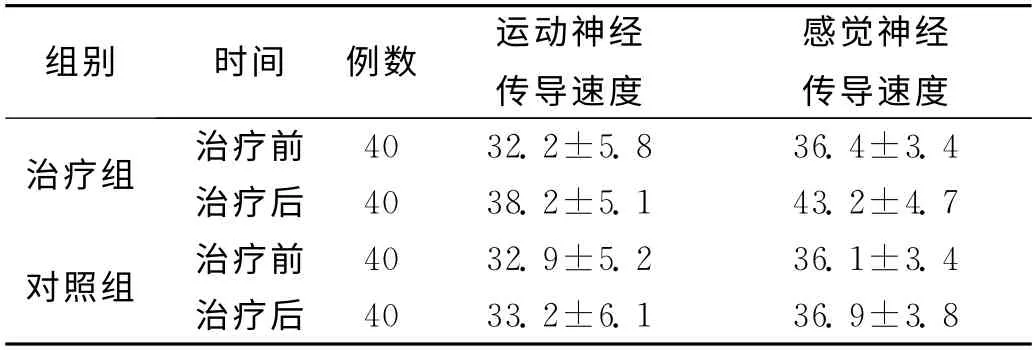

兩組正中神經傳導速度變化比較:與治療前比較,兩組治療后傳導速度均明顯提高(P<0.01);治療組治療后運動和感覺傳導速度提高優于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 治療前后正中神經傳導速度變化比較(±s,m/s)

表2 治療前后正中神經傳導速度變化比較(±s,m/s)

討論

DPN的發病機制尚未完全闡明,西醫學認為可能與代謝紊亂、微血管病變和組織缺氧、自身免疫以及神經營養因子減少有關,其中微血管病變所致的神經缺血、缺氧是DPN發生的一個重要因素[1,2]。微循環障礙、血流動力學異常在其發生發展中起著重要作用[3]。

DPN從中醫來看,應屬于“痹證”范疇,多數醫家從血瘀論治。由于消渴日久,氣陰虧耗,血行凝滯,脈道瘀阻,陽氣不能達于四末所致。疏血通主要成分為水蛭、地龍。水蛭、地龍均為蟲類藥,性善走行,能活血化瘀通絡,現代藥理研究表明,兩藥具有延長凝血時間、降低血小板黏附率、抑制靜脈血栓形成、增加動脈特別是微動脈血流量的作用,能夠活血化瘀、通經活絡、改善微循環,糾正神經缺血缺氧狀態,恢復神經細胞的正常功能。

本研究通過應用疏血通聯合維生素B12治療DNP,并與單用維生素B12相比,治療組在臨床癥狀及神經傳導速度方面明顯優于對照組。因此,中西藥聯合應用不僅能改善微循環,防止血栓形成,還能使神經細胞供氧增加,改善神經生理功能,達到防治DNP的目的。但DNP仍是糖尿病患者一種難治性并發癥,尚需探討更好的治療方法,以提高糖尿病病人的生活質量。

[1]鄧尚平.臨床糖尿病學[M].成都:四川科學技術出版社,2000:287-288.

[2]廖二元,超楚生.內分泌學(下冊)[M].北京:人民衛生出版社,2001:1564.

[3]張蜀平 .糖尿病周圍神經病變發生機制研究的若干進展[J].國外醫學·內分泌分冊,1996,16(4):184.