我對“中國制造”有信心

海峽兩岸關系協會會長、商務部原部長陳德銘崔靖芳/圖

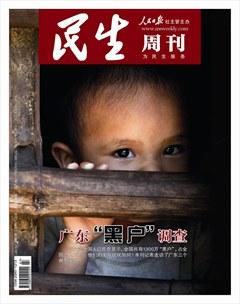

作為海峽兩岸關系協會會長,陳德銘履新后的首次臺灣之行,在八天七夜的時間里,馬不停蹄展開參訪、交流,獲得“鐵人”稱號。然而,除了海協會的工作外,他每周還會抽出兩天時間到商務部閱覽全球發過來的電報,了解世界經濟動態和同事們國際談判前沿碰到的問題以及下一步的對策。3月12日,在商務部12樓的會議室里,《民生周刊》記者就近來普遍關心的海外消費問題專訪了這位“鐵人”會長。

民生周刊:前段時間,中國游客赴日搶購馬桶蓋引發熱議,媒體報道稱,有游客發現,買回來的馬桶蓋實際上是中國制造,對此,您怎么看?

陳德銘:中國游客搶購的馬桶蓋學名智能坐便器,不全是中國制造的,有中國杭州生產的,也有其他國家其他地區制造的。在價格上,同品牌同規格的產品,與在國內購買確實存在差距,功能上也有所區別。我相信消費者是聰明的,他們會對自己的錢負責。不過,由于日本電壓與中國電壓不同,在日本,要想買回國能用的東西,日本國內生產的幾率就比較小。

民生周刊:您認為,造成國人海外消費熱的原因有哪些?

陳德銘:目前,我國海外采購的量很大,去年一年,我們從外國進口的消費品達1400多億美金,2014年,中國人海外消費超1萬億元人民幣。造成這種現象的原因是多方面的,首先是價格因素。總體來說,海外的同種品牌、規格的商品與國內大城市的商場相比,差價是比較大的。我們曾做過一個調查統計,香港的商品價格與北京、上海的比較,基本上相差40%~60%,差價比較大,但近兩年差距有所縮小。除了價格因素外,還包括品種的多樣性等因素。當然,匯率也會影響我們的消費,目前人民幣對日元升值還是很高,這也會改變我們的消費行為和對產品的選擇。

民生周刊:在經濟新常態下,是否需要適度引導海外消費回流?

陳德銘:我們還是非常希望,更多的人民是在國內消費,但這取決于國內產品競爭力的提高,盡管他們有權自己決定在哪里消費,盡管我國的外匯存量很大,這樣海外消費對回籠人民幣還是有利的。

民生周刊:具體如何引導海外消費回流?

陳德銘:要做到這一點,首先,在貿易環境的便利化方面,在國內產品的豐富性、多樣性方面還要更進一步完善;同時,也應該在稅收和其他收費方面做一些清理,使國內商品的價格能夠進一步下降。

海外品牌的商品在國內的價格高有稅收的原因,也有壟斷經營的原因等。現在,要讓這個問題回歸正常,要讓大家感覺到,在國內購買的價格基本上和國外差不多,這一點是需要做的,不做這個,外購回流是比較困難的。另外,進口的便利化,以及品種的豐富多樣性也是很重要的。我想這些做好了,一定能夠使國內的消費增加起來。

民生周刊:您認為,跨境電商是否是引導海外消費回流的好辦法?

陳德銘:電商是個非常好的方法,這個問題還需再制定更加完善的制度。目前,進口產品通過網上購買,還存在一個到底怎么做的問題。我曾在網上做過試驗,要買一樣東西,哪怕是很小的一個化妝品,比如從香港進來,有一個"沖關"的做法。深圳、香港有很多這類小企業,他們會告訴你,商品是什么價格,但是一旦被海關抽檢后要加上適當的費用。這個問題,在監管和政策上還要進一步規范和明確。當然,出口也要充分利用電商的方法擴大出去。

不過,電商的服務,大家有些擔心的就是假冒商品,是否是真的正規企業的品牌商品,還是假冒的、山寨得,這也是一個需要正視的問題。

民生周刊:海外消費熱在彰顯我國綜合實力的同時,也不得不引起國內企業深思,您認為,該如何提升國人對“中國制造”的信心?

陳德銘:盡管海外購買回來的商品很可能是“made in China”,但是技術卻是某個跨國公司的技術,哪里制造只能說明一個地緣關系。在全球化的今天,核心是哪個企業的品牌,質量如何監管。中國有非常高質量的東西,也有假冒偽劣的東西,“中國制造”并不能說明質量好壞,還是要看中國的什么企業和什么品牌。

中國制造的概念應該是廣義的,除了中國的國有企業制造,中國的民營企業制造,國際資本在中國投資依法設立企業,在中國制造的產品,從國際慣例來講,也是“中國制造”。從勞動創造價值的角度來講,大部分價值也是中國人的勞動創造出來的。

從這個角度講,我們應該對中國的產品非常有信心。我國出口世界第一,說明國際對“中國制造”是認可的,雖然出口商品中跨國公司的產品有較大占比,但是,這也是中國人制造出來的,中國制造要廣義地看。

民生周刊:對于企業,要如何提升“中國制造”的影響力?

陳德銘:對中國產品的信心要通過實踐來驗證,確實有些東西,因為過去曾經出了質量事故,大家的信心還沒有完全恢復起來,比如奶粉。中國的奶粉質量并不差,有內蒙古兩家很出名的奶業企業,還有雀巢在東北建立的基地,他們的質量都是可以的,但因為三聚氰胺事件,國人還沒有完全恢復信心,此時,新西蘭和澳大利亞的奶業進入中國市場,這樣就會形成一個過程,信心的恢復是要有時間過程的,我相信還是能夠恢復過來的。要有一些科學的宣傳,并不是一個廣告語就能解決問題的。總的來說,對于中國產品的質量我是非常有信心的。

當前,經濟增長速度放緩,倒逼每個企業要調整結構。重點的、主要的方向是要在價值鏈上往高端走,用更好的質量、更新穎的設計、更全面的功能來被大家接受。所以,未來幾年,一方面是企業的創新創業,另一方面是質量和安全的提升會有一個很大的進步。當然,對于消費者也要加以引導,讓他們了解我們自己的產品質量,用科學的態度來看待,過于迷信進口商品的思想也要逐步在實踐中調整過來。

民生周刊:企業創新創業,首先要在哪些層面上開展?

陳德銘:中國的創新分為幾個層次:基礎研究、先進技術和關鍵領域還是需要國家的規劃和重點的投入。另外兩個層面,一個是應用技術的層面,一個是商業模式的層面,這兩個層面可以更多地讓市場、讓社會、民間資本去做。過去,因為工作關系,我常和喬布斯見面,他說他們的技術也是“拿來的”,要說創新就是商業模式的創新。所以,在應用技術領域和商業模式領域的創新應該鼓勵更多的由市場去做,而且這一塊不像基礎研究,可以來得比較快。

創客作品展覽。圖/CFP

民生周刊:對于“創客”這種新模式,您怎么看?是否會對中國經濟產生直接推動作用?

陳德銘:創客是目前民間,特別是青年之間,應用技術和商業模式創新的一種形式,創客還有各種模式的創新,比如,我講的和美國麻省理工組成一個國際創業網是一種模式,還有很多其他模式。這些模式有幾個特點:第一,完全在數字化下面進行;第二是開放的,其他人也是成員也是可以進來的;第三,在國際網絡下進行,比如美國的麻省理工每個月在網上全球交流創新的思想。

我個人認為,這樣的創客、創新,也許短期內不會有重大的貢獻,但是它最大的貢獻在于對中學生、大學生有一個創新思想的培養,使他們有自己動手設計和制作的能力。創新是個長期的過程,再過5年、8年,這些人就會成為社會創新的主力,他們在思想最活躍的時候形成的概念,會對他們以后的事業成長有非常大的幫助,我們會有一代又一代愿意從事創業和創新的人才,而且他們不僅有這種想法,還知道具體怎么去現實。

我曾經回到我中學時代的母校,他們對年輕人的創新有一個支持的做法,比如,你有一個主意,經過評審以后,在不超過萬元的范圍內,學校可以資助你,但是你先得自己去墊錢,然后把發票收集起來,到學校財務去報銷。我看到,一名高三的同學做了一個無線電控制的空間站對接器,在制作過程中,學生要網購各種電子元器件,焊接架子,找人商量怎樣最省錢,連討價還價都學會了。最后這個孩子的作品得了國際金獎。這樣一個孩子成長起來,將來是非常有潛力的。這也帶來一個問題,按照現有制度,他能不能考上大學?我了解了一下,那個孩子是準備出國讀大學的,但是更多的孩子具備創新思想的時候,高考的臺階能否過?可能也需要一些教育制度的改革。對于創客、創新,我覺得這種思路在于培養出一代有自己動手能力、設計能力、創新思想的年輕人,這是國家最大的希望所在。