高考改革潛藏多面弊端

劉燕交 劉海歡

高考改革怎么改,改革后又會對學生和各級學校帶來怎樣的影響?

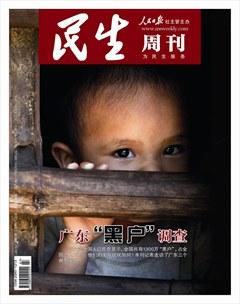

2015年高考改革政策的出臺,讓教育改革成為社會關注的熱點。3月25日,河北精英教育集團創辦人、董事長兼總裁翟志海接受《民生周刊》記者的專訪,全面解讀了關于高考改革的利弊。

此外,作為民辦教育的先驅者,翟志海也特別針對目前民辦教育所面臨的就業問題,表達了自己的看法。

高考改革實操待觀察

高考改革的大幕從去年9月份開始拉開。當月,國務院印發了《關于深化考試招生制度改革的實施意見》。12月16日,教育部發布了《關于普通高中學業水平考試的實施意見》和《關于加強和改進普通高中學生綜合素質評價的意見》兩項政策,實行“3+3”模式,也就是說,除了統一高考的語數外三科外,還要加上三科學業水平測試的成績,這三科由學生根據報考高校要求和自身特長,在思想政治、歷史、地理、物理、化學、生物等科目中自主選擇。

對于高考3+3的模式,翟志海認為既有優勢又有弊端。這種模式的優勢是不言而喻的。一方面,這樣的設計,使得學生可以根據自己的特長和興趣進行競爭,可以文理兼修、文理兼考,使得文理不分科成為可能,是一種更高層次的教育公平。另一方面,思想品德、學業水平、身心健康、藝術素養、社會實踐等都將成為綜合素質評價內容,并進入檔案,促進學生全面發展。

但是,翟志海更多關注的是高考改革實際操作方面的問題,他認為,由于相關配套措施不完善,這種模式潛藏了多方面弊端。3+3的模式初衷雖好,但最后可能依然是分數至上。“咱們從上世紀90年代開始,就搞3+X,搞到最后,又搞3+綜合,3+理綜、文綜,現在又搞了個3+3,繞了一圈兒,但萬變不離其宗,還是靠分,所以這次改革能取得什么樣的效果,還有待觀察。”翟志海一針見血。

翻看最近20年來的高考制度改革演變就會發現,國家教育部門不斷進行改革,期望通過高考考試科目的設置,促進學生的綜合素質教育。1999年教育部就推行過“3+X”科目考試方案。到2001年“X”的選擇范圍擴大到高中所開的全部課程,包括音樂、體育、美術。截至2009年,“3+X”方案已被北京、天津、重慶、福建等25個省份應用。2010年,北京市實行新課程改革方案,取消3+X,改成了語數英+文理綜合。

新模式面臨重重障礙

翟志海表示,高考改革無論如何改,最后的評定標準主要還是看分數。首先就這次的高考改革來說,把學生的綜合素質評價記入檔案,目的是作為參考,促進素質教育。但評價標準究竟是什么?肯定是有諸多人為因素影響的,有人情味兒在,不夠客觀,操縱空間太大,大學招生時就未必會相信。這樣一來,還是分數最有說服力。另外,3+3的模式導致學生有十幾種的組合選擇,高校招生辦在短短的幾天招生時間內,更不會有多余精力考查學生的綜合素質。

其次,3+3模式配比組合太多,高中學校教師資源無法合理配置。配比多直接導致學校必須采用走班制,而實踐證明,走班制最終是要失敗的。第一,走班制需要學生自我管理。但這顯然不適合全國推廣,尤其是偏遠地區的學校,優秀老師和學生更少,自我管理難度巨大。第二,教學安排較難展開。走課的教學制度下,學生擁有選擇老師的權利。一個老師講得好,學生蜂擁而上,另一個老師口碑差些,課堂寥寥無人,班級設置、教學管理無法開展。另外,較熱的專業選擇的學生多,師資可能無法跟進,編制問題難以解決,這會導致學校完全處于混亂狀態。第三,教師考評管理。班級不固定,無法對教師進行考評,教學質量都有可能下降。這些具體操作層面出現的問題,學校無法解決,最終還是會歸類成文理科,走上老路子。

再次,高考改革加重農村學生邊緣化程度。以上幾點是3+3模式中在實際操作中會直接面臨的問題。除此之外,高考改革還有隱性弊端。有教育專家稱,未來高考就是看語文了。英語可以考兩次,考多次,數學要降低難度,拉不開差距,其他選擇科目,學生可以選擇最擅長的進行組合,分數差距就主要體現在語文上了。語文和其他科目性質不同,環境影響非同一般。閱讀習慣、情商培養和眼界視野都對語文學習能力有重要影響,好的語文老師也至關重要。而這些資源,正是邊遠地區學校和城市學校的差距所在。語文權重的提升,加劇了不公平。

最后,實際操作方面,高校專業調整應該提早至少三年公布。高中學校需要根據高校的專業調整安排教學,盡管教育部做出了相應要求,但是大多數學校并沒有落實,仍需監督敦促。

民辦教育鼓勵基層就業

作為民辦教育的先驅者,翟志海在實踐多年后深知,就業是民辦教育的立身根本。

翟志海說,民辦教育是草根出身,初創時期就是職業教育,就業更是其命脈。如果沒有好的就業渠道,學校就招不到好的學生,所以,民辦教育,從創辦之初,都對就業極其重視。相對于國辦教育而言,民辦教育危機意識更強。國辦學校,政府有補貼,老師有保障,學生能否就業對老師和學校影響不大。但對于民辦教育而言,就業則是頭等大事。

翟志海表示,河北傳媒學院以傳媒藝術類專業為主,這幾年國家文化大發展、大繁榮,文化產業高速發展。所以,對于河北傳媒學院來說,就業不是太大壓力。河北傳媒學院采取一系列措施促進學生就業,包括對學生開設就業指導課,設立文化產業創業園區。翟志海自豪地說:“我們的文化產業創業園區還得到了省委省政府、省委宣傳部400萬專項資金支持,被評為河北省2014年十大文化產業園區,這個包括我們搞了些文化產業,影視、動漫、演出,解決我們自己學生的就業問題,對學生進行正確的思想引導,讓他們樹立正確的就業觀。”

翟志海認為,應該鼓勵學生到基層就業,縣一級單位、企業急需人才,要對學生的就業觀進行正確的引導。創業也是民辦教育就業的重要途徑。此外,由于傳媒藝術類專業實踐性強,學生可以自己選擇美容美發、開影樓、賣服裝等創業形式,甚至有些學生在學校就邊上學邊創業。總之,由于專業設置實踐性強,社會需求量大,學校重視就業,民辦教育的就業情況較為樂觀。