手足口病患兒治療前后血清白介素—1β、6和10水平的變化

周林媯 陳麗

[摘要] 目的 探討手足口病(HFMD)患兒治療前后血清白介素(IL)-1β、6和10水平的變化。 方法 選取HFMD患兒60例(觀察組),根據病情程度分為輕癥32例(輕癥組)和重癥28例(重癥組),均予以抗病毒、退熱及營養支持等常規基礎治療,連用5 d。觀察患兒治療前和治療5 d后血清IL-1β、6和10水平的變化。另選擇體檢健康兒童30例作為對照組。 結果 觀察組患兒血清IL-1β、6和10水平明顯高于對照組(P<0.01)。輕癥組患兒血清IL-1β、6和10水平明顯低于重癥組(P<0.01)。治療5 d后,觀察組患兒治療后血清IL-1β、6和10水平較前明顯下降(P<0.05)。 結論 HFMD患兒存在血清IL-1β、6和10水平的異常上升,提示HFMD患兒發病早期存在促炎癥/抗炎癥因子網絡水平紊亂,表現為免疫抑制和亢進同時存在現象,引起機體發生損傷性的混合性拮抗反應。IL-1β、6和10水平變化可作為HFMD患兒病情程度、療效隨訪和預后判斷的敏感血清學指標。

[關鍵詞] 手足口病;白介素-1β;白介素-6;白介素-10

[中圖分類號] R725.1 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673-9701(2015)02-0052-03

手足口病(HFMD)是由多種人腸道病毒引起的兒科常見病和多發病,以發熱和手、足、口腔等部位為主要表現,大部分患兒病情較輕,預后較好,少部分患兒可出現腦炎腦膜炎、心肌炎等并發癥,病死率較高[1,2]。兒童HFMD的發病機制較復雜,近年來研究發現其發病除與腸道病毒毒力有關外,體內免疫功能紊亂引起細胞因子水平異常,尤其是促炎癥因子與抗炎癥因子比例失調與其發病也密切相關[3,4]。本研究觀察了HFMD患兒治療前后血清白介素(IL)-1β、6和10水平的變化,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2012年6月~2014年7月在我院兒科住院治療的HFMD患兒60例(觀察組)。納入標準:①均符合2010年制定的《HFMD診療指南》中的診斷和病情評估標準[5];②病程≤3 d。排除標準:①其他腸道病毒感染性疾病;②伴有嚴重心腦、肝腎等系統并發癥;③治療前4周使用過抗病毒藥和免疫增強劑等。其中男37例,女23例;年齡5個月~6歲;平均(17.6±3.4)個月。另取我院體檢健康兒童30例作為對照組,納入兒童近期無呼吸道和胃腸道等感染史,其中男19例,女11例;年齡8個月~7歲;平均(18.1±3.9)個月。兩組在性別和年齡方面比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。觀察組患兒根據病情程度分為輕癥32例(輕癥組)和重癥28例(重癥組),輕癥組中男19例,女13例;年齡5個月~5歲;平均(17.3±3.2)個月;重癥組中男18例,女10例;年齡7個月~6歲;平均(17.9±3.5)個月。輕癥組和重癥組在性別和年齡方面比較差異也無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究方案經醫院倫理委員會批準,納入前均征得兩組兒童父母的知情同意。

1.2 治療方法

觀察組患兒予以抗病毒[病毒唑針10 mg/(kg·d)靜脈滴注,浙江亞太藥業有限公司,規格:120213]、退熱[布洛芬混懸液(5~10)mg/(kg·次),口服,4~6小時1次,上海強生制藥有限公司,批號120117]及營養支持等常規治療,連用5 d。觀察患兒治療前和治療5 d后血清IL-1β、6和10水平的變化。而對照組僅在入組前測定血清IL-1β、6和10水平1次。

1.3 觀察指標

1.3.1 標本采集 取靜脈血1~2 mL置入干燥管和EDTA 抗凝管中,2500 r/min,4°C離心10 min取上層血清,將血清分裝于1.5 mL離心管中置-70°C冰箱保存待測。

1.3.2 血清IL-1β、6和10水平的測定 采用酶聯免疫吸附法(試劑盒分別由美國R&D公司、深圳晶美生物有限公司和上海伯豪生物公司提供)測定血清IL-1β、6和10水平,嚴格按試劑盒說明書進行操作。

1.4 統計學處理

應用SPSS13.0統計軟件進行統計學分析,計量資料用均數±標準差(x±s)表示,組內差異比較采用配對t檢驗,組間差異比較采用成組t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

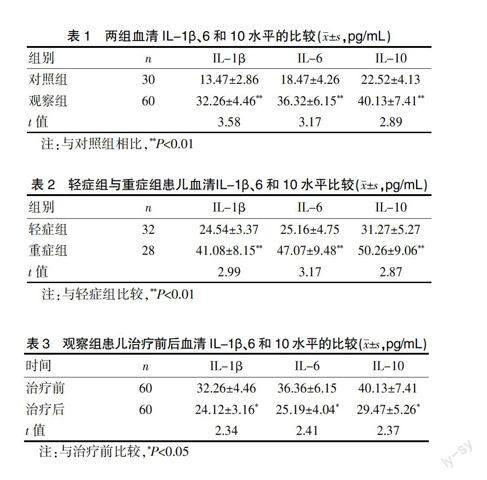

2.1 兩組血清IL-1β、6和10水平的比較

觀察組患兒血清IL-1β、6和10水平明顯高于對照組(P<0.01)。見表1。

2.2 輕癥組與重癥組患兒血清IL-1β、6和10水平比較

輕癥組患兒血清IL-1β、6和10水平明顯低于重癥組(P<0.01)。見表2。

表2 輕癥組與重癥組患兒血清IL-1β、6和10水平比較(x±s,pg/mL)

注:與輕癥組比較,**P<0.01

2.3 觀察組患兒治療前后血清IL-1β、6和10水平的比較

治療5 d后,觀察組患兒治療后血清IL-1β、6和10水平較治療前明顯下降(P<0.05)。見表3。

表3 觀察組患兒治療前后血清IL-1β、6和10水平的比較(x±s,pg/mL)

注:與治療前比較,*P<0.05

3討論

3.1 促炎癥/抗炎癥因子在兒童HFMD中的表達意義

HFMD是一種兒童常見傳染病,主要病原體為腸道病毒71型和柯薩奇病毒A組,好發于3歲以內兒童[6,7]。大部分兒童HFMD為輕癥,主要表現為手掌、腳掌和口腔黏膜處發生皰疹等部位出現皰疹,起病時多有發熱,無明顯并發癥,預后較好。少數兒童HFMD為重癥,以神經呼吸和心血管系統等多器官受損為主,發生病毒性腦膜腦炎、血管神經性肺水腫和心肌炎、肺炎等致命性并發癥,病情進展快,治療困難,預后較差,需積極干預治療[8-10]。近年來研究認為兒童HFMD病情程度除與入侵的病毒類型和數量密切有關外,還與機體的免疫調節功能密切相關。當病毒入侵機體后,機體為發生強烈促炎癥/抑炎癥反應,引起免疫細胞因子水平紊亂,促炎癥/抗炎癥因子比例失調,引起炎癥反應性損傷[11,12]。因此,調節兒童HFMD免疫細胞因子水平,糾正促炎癥/抗炎癥因子比例失調,減少或避免病毒對組織損傷是目前治療兒童HFMD的新途徑[13,14]。

3.2 HFMD患兒血清促炎癥/抗炎癥因子水平的變化

IL-1β是體內重要的促炎癥因子,主要通過激活細胞免疫中發揮調節作用,在急慢性炎癥發病過程中起重要作用,參與兒童HFMD發病的過程[15]。IL-6主要由單核細胞分泌一種的促炎癥因子,主要通過促進B淋巴細胞的增殖和分化、分泌抗體參與體液免疫,并可刺激T淋巴細胞分化成細胞毒性T淋巴細胞,刺激細胞因子參與HFMD發病的免疫調節過程[16]。IL-10主要是由T淋巴細胞和單核巨噬細胞分泌的一種抗炎癥因子,主要通過間接抑制hs-CRP、IL-1β、IL-6、TNF-α等促炎癥因子的分泌,下調體內炎性反應,參與HFMD的發病過程[17]。本研究結果發現觀察組患兒血清IL-1β、6和10水平明顯高于對照組。表明HFMD患兒存在血清IL-1β、6和10水平的異常上升,提示HFMD患兒發病早期存在炎癥因子水平異常,促炎癥/抗炎癥因子網絡水平紊亂,即提示HFMD患兒早期就存在免疫抑制和亢進同時存在現象,引起機體發生免疫功能異常反應,導致患兒發生損傷性的混合性拮抗反應[18]。研究還發現輕癥組患兒血清IL-1β、6和10水平明顯低于重癥組。表明血清IL-1β、6和10水平變化可作為HFMD患兒病情程度的血清學標志,如患兒血清IL-1β、6和10水平較低表示患兒的病情較輕,反之,表示患兒的病情較重;同時研究還發現治療5 d后,觀察組患兒治療后血清IL-1β、6和10水平較前明顯下降。表明血清IL-1β、6和10水平變化可作為HFMD患兒療效隨訪和預后判斷的敏感血清學指標,如患兒血清IL-1β、6和10水平較治療前下降,表明其病情好轉,治療有效,反之,表示患兒的病情較前加重,治療無效;同時血清IL-1β、6和10水平變化也可以作為藥物治療HFMD患兒的臨床效果的評估指標。

總之,HFMD患兒存在血清IL-1β、6和10水平的異常上升,提示HFMD患兒發病早期存在促炎癥/抗炎癥因子網絡水平紊亂,表現為免疫抑制和亢進同時存在現象,引起機體發生損傷性的混合性拮抗反應。IL-1β、6和10水平變化可作為HFMD患兒病情程度、療效隨訪和預后判斷的敏感血清學指標。

[參考文獻]

[1] 王玉輝. 腸道病毒71型致重癥手足口病的臨床分析[J]. 臨床急診雜志,2014,15(8):499-500.

[2] Tee KK,Lam TT,Chan YF,et al. Evolutionary genetic of human enterovirus 71:Origin,dynamics,natural selection, and seasonal periodicity of the VP1 gene[J]. J Virol,2010, 84(11): 3339-3350.

[3] 李維春,武榮,張克昌,等. 不同病情手足口病患兒血清中 IL-1、IL-10和TNF-α水平觀察[J]. 中國實驗診斷學,2011,15(3):524-525.

[4] 周艷,徐元宏. 手足口病患兒血清細胞因子與免疫球蛋白水平檢測和分析[J]. 臨床輸血與檢驗,2011,13(1):27-29.

[5] 中華人民共和國衛生部. 手足口病診療指南(2010年版)[J]. 國際呼吸雜志,2010,30(24): 1473-1475.

[6] Food GW, Alonso S, Phoon MC, et al. Identification of neutralizing linear epitopes from the VP1 capdid protein of Enterovirus 71 using synthetic peptides[J]. Virus Research,2007,125(1):61-68.

[7] 劉嵐錚. 濟南市2009~2011 年手足口病病原學及基因特征分析[J]. 中華流行病學雜志, 2012,33(7):757.

[8] Solomon T,Lewthwaite P,Perera D,et al. Virology,epidemiology,pathogenesis,and control of enterovirus 71[J]. Lancet Infect Dis,2010,10(11) :778-790.

[9] Ma E,Lam T,Wong C,et al. Is hand, foot and mouth disease associated withmete orological parameteters[J]. Epidemiol Infect,2010,138(9):1779-1788.

[10] Yu SC, Hao YT, Zhang J, et al. Using interrupted time series design to analyze changes in hand foot and mouth disease incidence during the declining incidence periods of 2008-2010 in China[J]. Biomedical and Environmental Sciences,2012,25(6):645-652.

[11] 黃小霏,范聯,陳國華. 手足口病患兒血清IL-6、IL-10、IL-17水平的變化及其臨床意義[J]. 重慶醫學,2012, 41(30):3157-3159.

[12] Chen SC,Chang HL,Yan TR,et al. An eight-year study of epidemiologic features of enterovirus 71 infection in Taiwan[J]. Am J Trop Med Hyg,2007,77(1):188-191.

[13] 王爽,趙艷,張欣,等. 重癥手足口病患兒血清細胞因子檢測分析[J]. 北京醫學,2012,34(3): 185-188.

[14] Khong WX, Damian GW, Scott L, et al. Sustained high levels of interleukin-6 contribute to the pathogenesis of enterovirus 71 in a neonate mouse model[J]. J Virology,2011,85(12): 3067-3076.

[15] 鄒美銀,章幼奕. 手足口病相關細胞因子的研究進展[J].傳染病信息,2013, 26(1):53-55.

[16] Liang CC, Sun MJ, Lei HY, et al. Human endothelial cell activation and apoptosis induced by enterovirus 71 infection[J]. J Med Virol,2004,74(4):597-603.

[17] 李云,李維春,武榮. 手足口病患兒血清腫瘤壞死因子-α、白介素6和白介素10水平的變化[J]. 中國當代醫藥,2012,19(33):23-24.

[18] FU Dan,LI Chengrong,HE Yanxia,et al. Changes of immune function in patients with enterovirus 71 infection[J].Chin J Pediatr,2009,47(11): 829-832.

(收稿日期:2014-10-08)