論學生參與高校決策的主體設計

劉博文

(武漢大學教育科學研究院,湖北武漢 430072)

阿什比說過:“一所大學的興旺取決于其內部是誰在管理。”[1]隨著學生主體地位的提升,其在高校中參與管理和決策的重要性也日漸凸顯。尤其是十八屆四全會中提出依法治國方略后,“依法治國”和“民主管理”已成為高校治理追求的主要目標。而學生參與高校決策機制的構建正是這一系列目標的關鍵。在構建學生參與決策機制的過程中,首要解決的就是參與主體設計的問題,即由誰參與決策的問題。盡管參與的主體都是學生,但并非所有的學生都有興趣參與決策,也并非所有學生都有能力參與決策,那么如何讓學生參與決策機制科學有效地實施,就要從學生的主體設計開始。

一、學生參與決策的主體缺陷:問題及原因

在學生參與高校決策機制的建構中,由誰來參與是至關重要的問題,因為參與決策主體的內在價值標準決定著決策評估標準的選擇,參與決策主體的利益取向決定著決策的服務對象,參與決策主體的心智水平、文化素養、政治素質以及相關技能則決定了最終決策的科學性與可行性。因此,在學生參與高校決策的問題中,首要解決的是“主體選擇”問題。目前,學生在參與高校決策過程中所表現出的主體缺陷主要為:學生作為參與決策主體的身份不明、意識不清、能力缺乏以及形式單一等。這就在一定程度上阻礙了學生參與決策機制的構建,尤其是實施的效果。

(一)學生作為參與決策主體的身份不明確

學生作為參與決策主體的身份不明確主要是指對于哪些學生可以參與,哪些學生不能參與的界定問題,主要表現為兩個方面。

第一,現有法規中對學生參與主體范圍的界定不明確。我國的法律法規和規章制度中對于學生參與高校決策的主體界定較為模糊,如《高等教育法》中提到要實現高校的民主管理,并鼓勵學生參與其中;《普通高等學校學生規定》指出學校應建立和完善學生參與民主管理的組織形式,支持和保障學生依法參與學校民主管理。各個高校推出的大學章程中也在不同程度上對學生參與學校管理決策的權力作出相應的規定,但對于學生參與決策主體范圍的界定,即哪些學生可以參與到學校管理和決策卻并未有進一步的細則說明。大多情況是根據某項決策是否與學生有利益相關性來決定參與人員,結果往往是有意愿參與的學生沒得到參與的機會,而意愿和相關性都較低的學生卻成為了參與決策的主體,參與效果大打折扣。在這種情況下,不但挫傷了學生的積極性,同時也會造成“學生參與無效性”的誤解。

第二,學生代表產生機制不健全。由于大學生數量眾多,多數高校決策難以采用全體學生都參與的方式,因此我國很多高校采取代表制的形式讓學生參與管理決策。但對學生代表如何產生,代表名額的確定卻沒有詳細的文本規定,一般默認為學生會主席或研究生會主席,學生代表產生的機制不完善。從參與決策人數比例的角度來看,與學校的教師和管理人員相比,學生代表人數處于人單力薄的局面,即使具有決策權,其影響力也不足以改變最終的結果。從學生意見的代表性角度來看,作為學生會主席或研究生會主席的學生代表往往不能充分代表不同學生群體的意見,易造成利益表達的失衡。這不只是因為他們的參與并非學生民主選舉產生,也因為他們往往是在不了解各學生群體利益訴求的情況下參與決策的。試問,如果學生代表并非學生所選,如果學生代表的意見并非來自學生,那么學生代表的參與意義何在呢?

(二)學生作為參與決策主體的意識不明確

意識是行動的先導,明確了意識,才能身體力行去操作。目前學生在高校決策中存在的最顯著的問題之一,就是意識不明確,這不僅指學生自身的意識,還包括學校作為主導決策者的意識。學校方面,由于受傳統教育管理思想的束縛,高校管理者易將自己與學生視為“管理者與被管理者”“命令者與服從者”的角色,這種行政本位的思想使他們在某種意義上不愿承認學生的主體地位,甚至忽略學生參與決策的權利;另外,高校管理者對學生能力的不信任,也是學生始終無法真正參與決策的主要因素之一。學生方面,意識的不明確則主要表現在主體意識、民主意識和權利意識的淡薄。隨著時代的發展以及國家對民主法治思想的倡導,大學生的表層意識也在不斷覺醒中逐漸提高,而實質意識卻相對薄弱,也就是說在主體地位、民主參與和維護權利等方面是有意識的,但對于這些權利是什么,如何維護卻較為模糊。

首先,主體意識不明確。所謂主體意識不明確是指學生作為主體的自我意識,是他們對自身在學校中所處的地位、價值及能力的自覺意識,也是其產生主觀能動性的重要依據。大部分學生在傳統家庭教育和學校教育的影響下,都認為學校的決定理應服從,學校決策本該由學校領導決定,從而造成了意識上是“主體”,而行動上是“客體”的偽主體意識。

其次,權利意識模糊。大部分學生對于權利的理解仍停留在“受教育權”層面,而對于在學校管理中所具有的參與權、決策權和監督權等則知之甚少,對相關的法律法規及學校規章制度的了解更是寥寥。只能說,學生具有一定的權利意識,但權利概念卻模糊不清。

再次,民主意識的缺乏。高校學生實際上是有意愿參加學校的民主管理的,但當真正參加時,又往往怕影響學習而放棄參與的機會。另外很多學生依然受傳統觀念的影響,認為管理學校是校領導與教師的職責范圍,與自己關系不大。可以說,民主意識并沒有根植于學生心中,仍處于可有可無的狀態。正是學校管理人員與學生自身對參與決策主體意識的不明確,阻礙了學生在高校決策中作用的發揮。

(三)學生作為參與決策主體的能力不明確

學生作為參與決策的主體,不僅要具備相關的知識,還應有一定的經驗基礎。但大學生在參與決策的能力方面有所欠缺,這主要表現為:學生自身相關能力的缺乏,學生決策能力評估指標體系的缺乏以及學校培訓指導的缺乏。這些能力的缺乏主要是基于以下幾方面原因:一是學生年齡偏小,思維不成熟,在決策過程中很難從全局和長遠的眼光去考慮問題,并提出合理化的建議;二是學生在學校時間較短,一般為四年,因此在參與決策時提出的意見往往不具有長遠性,易以眼前利益為主;三是青年學生思維活躍,充滿朝氣,但極易出現極端、非理性行為,在參與決策過程中意見一旦被反對,有可能引起罷餐、罷課等反抗活動,擾亂學校管理的秩序。同時,大部分學生由于缺乏實踐經驗而在管理、決斷和領導力等方面表現欠佳,這些都是影響學生參與決策效果的重要因素。

(四)學生作為決策主體的參與方式不明確

目前我國大部分高校中對學生參與管理決策的方式并沒有明確的規定,這使得參與方式存在很大的彈性空間,沒有章法,比如,是以個人還是群體形式,直接還是間接形式。不同類型的決策應采用哪些形式等在相應的規章制度均沒有體現。在實踐方面,學生參與決策的形式往往是由相關會議的組織者決定,形式化、過場化較為嚴重。參與方式的不明確,使得學生在參與決策的過程中缺乏一定的規范性和秩序性,影響了學生參與的效果,降低了決策的效率。

二、學生參與決策的主體選擇:視角及維度

亨利·羅索夫斯基在對大學利益相關者分層時指出,學生、教師和行政主管人員是大學最核心的利益相關者。而對于學生在大學決策中的地位,他表示:“大學是學校,如果沒有學生,學術成就終歸會枯萎。”“本科生平均要用4年寶貴時間才能獲取一個學位,因為其中許多人認為,在課程設置、教師選聘、學校投資政策、校內住宿規定、餐廳供應的伙食質量與種類、誰能誰不能在校園里發表研究以及對校長和院長的任命等方面,他們都有資格擁有某種控制權,這一權力清單羅列不完,而且其中的某些要求較之另外一些,更加有理有據。”[2]可見,學生作為學校的核心利益相關者有絕對的權利參與到高校決策中,那么如何才能使學生在參與決策過程中發揮最大效用,達到學生實現決策權,而學校獲得合理化建議的共贏局面,這就需要明確學生參與決策的主體范圍,即主體選擇。所謂學生參與決策的主體選擇主要是指在學校決策過程中,應選擇哪些學生參與決策,即明確參與決策學生的身份。之所以進行主體選擇主要是基于兩方面原因:從接受度看,并非所有的學生都愿意參與學校決策;從知識度看,并非所有學生都有能力參與決策。因此本文將從以下三個視角切入,對學生參與的主體選擇方法進行闡述。

(一)學校視角

從學校視角進行主體選擇是指學生在參與決策前或參與決策過程中,由學校根據學生是否對議題感興趣來決定參與的對象與規模。約翰·克萊頓·托馬斯(John Clayton Thomas)在其著作中對相關公眾的界定方法進行了闡述[3],他提出自上而下(top-down approaches)和自下而上(bottom-up approaches)兩種方法。自上而下的方法是指在公眾參與決策前,管理者應充分考慮哪些公眾可能對決策議題感興趣,誰會受到決策的影響,從而決定哪些公眾可以參與到公共決策。自下而上的方法則是從公眾出發,由公眾自己界定是否參與決策,但需要指出的是,在公眾選擇是否參與決策的過程中,管理者始終以觀察者的身份根據公眾所表現出的興趣程度及利益需求對公眾進行篩選。可見,無論自上而下還是自下而上的界定公眾的方法都是由管理者所主導和決定的。因此,我們說這種方法是以主導決策者視角進行操作的方法。

在高校治理中,同樣可以采取自上而下和自下而上兩種方法對學生參與決策的主體進行界定。如采用自上而下的方法,則學校應在決策前對參與的學生加以界定,而界定的標準主要是依據可能感興趣以及可能直接影響到其利益,這一方法的優點在于學校在預估情況下,由于不確定具體情況而選擇較大范圍的學生參與,從而讓學生擁有了廣泛的參與決策權;缺點在于,因范圍過大而造成某些不感興趣或無利益影響的學生也參與其中,從而影響最終決策的效度。

如采用自下而上的方法,則學校應在參與決策前,先發布決策議題,再以觀察者的身份對學生的興趣度和需求度加以判斷,最終界定出參與決策的主體。這一方法的優點在于,學校在持續觀察中所界定的學生相對準確,既有興趣又有利益需求,對最終決策會提出合理化建議;缺點在于學生參與的范圍相對縮小,部分低興趣但高利益相關的學生可能會被排除在外,而這些學生一旦激發其興趣將會是非常具有參與潛力的群體。

(二)學生視角

從學生視角進行主體選擇主要是指根據學生自身所具有的與參與決策有關的因素(如知識技能、利益相關性等因素)來界定哪些學生可以參與決策。

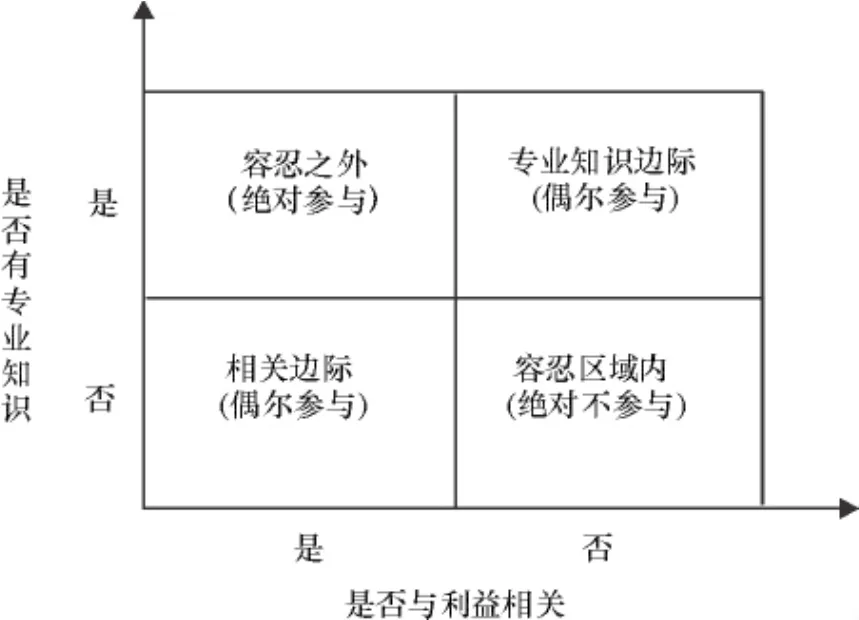

1.“利益相關性”和“專業知識”維度

美國斯坦福大學教授布里奇斯(E.M.Bridges)根據相關性和知識性兩個維度的測定結果提出了確定參與主體的“可接受范圍模式”。研究指出:當決策與教師具有高相關的利害關系,同時參與主體又具有與決策相關的知識經驗時,則該決策在參與主體的可接受范圍外,應吸納該主體參與;反之,若決策與參與主體是低相關的利益關系,且參與主體具較低的相關性知識,則該決策在可接受范圍內,不需吸納該主體參與。[4]但這一模式卻忽略了兩種情況,即當決策與參與主體低相關而參與主體具有高知識;決策與參與主體高相關而參與主體具有低知識。于是,霍伊(Wayne.K.Hoy)和米斯凱(Cecil.G.Miskel)進行了補充,他們指出當低相關高知識時,應限制主體的參與,因決策者可能會受其意見的影響,造成決策權力的遷移及決策者的權威力下降;當高相關低知識時,則應限制該主體的參與,因參與主體容易因缺乏相關知識經驗而產生消極情緒,對以后的參與產生抗拒心理。與“可接受范圍模式”相似的,是由耶頓(P.Yetton)和弗魯姆(V.Froom)所提出的“規則模式”,盡管其中融入了權變理論,即管理者可視決策情況決定是否吸納參與主體及參與的程度,但其基本理念仍是通過參與主體與決策的利害相關性和知識性兩方面來確定是否吸納其參與決策(見圖1)[5]。因此,上述兩種模式主要是從“利益相關性”和“專業知識”兩個維度來判定吸納誰參與決策。

圖1 參與主體的容忍區域與決策情境分析

2.“重要性”和“影響力”維度

英國前海外發展署(Overseas Development Administration,ODA)提出利用利益關系分析(Stakeholder Analysis)的方式對主體選擇進行判定。[6]所謂“權益關系分析”就是從所有的“利益相關者”(Stakeholder)中選出“關鍵利益相關者”(Key Stakeholder),評估他們的興趣與利益需求以及對決策成敗的積極或消極的影響,從而選擇出參與主體。這一方式主要是將“重要性”和“影響力”兩個關鍵因素作為主體選擇的標準。所謂“重要性”是指能滿足該利益相關者的興趣及利益需求的優先性;“影響力”是指該利益相關者能推動或阻止決策的權力。可見,“重要性”即參與主體在決策中的地位,地位越高,“重要性”越大。若將該方法應用于學生參與高校決策這一情境中,則“重要性”就是指能夠滿足學生興趣與利益需求的優先性,換句話說,就是學生是不是重要的利益相關者;“影響力”則指學生在參與決策過程中是否具有推動或阻礙最終決策的權力,或理解為學生是否具有一票否決權或通過權,改變最終的決策。

3.“利害關系”和“關心程度”維度

有學者根據對決策的“利害關系”和“關心程度”兩個維度對參與決策主體進行劃分(見圖2)。[7]

圖2 參與主體選擇標準分析圖

橫軸為關心程度,關心程度隨距O點距離的增大而減少。縱軸為利害關系,利害關系隨距離O點距離的增大而減小。E、F為分界點,根據E、F引出的兩條直線將整個區域分為A、B、C、D四個象限,產生四種公眾類型。A為強利害關系與高關心度,B為強利害關系與低關心度,C為弱利害關系與低關心度,D為弱利害關系與高關心度。實際上這一主體選擇方法中的“利害關系”,即為利益相關性,而“關心程度”則指是否感興趣。

4.“參與能力”和“參與意愿”維度

呂慶海提出的“參與成熟度”概念[8]則是從另一個角度對參與主體進行了界定。所謂“參與成熟度”,是指參與主體能為自己的行為負責的能力和意愿。它包括參與能力和參與心理兩個因素,參與能力是指參與主體所具有的知識與技能,即對相關知識的理解和掌握的程度,而參與心理則指參與的意愿及道德水平。這里的“參與能力”相當于“知識度與經驗度”,而“參與意愿”則屬于“關注度(或稱興趣度)”。

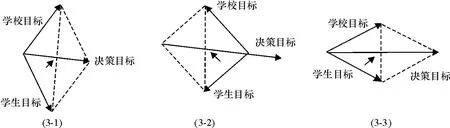

5.四維度主體選擇法

綜合上述幾種參與主體選擇的方法可知,在進行參與主體選擇時需考慮的因素主要涉及利益相關性/利害關系、影響力、專業知識和關心程度等。由此,筆者將上述因素總結為四維度主體選擇法用以判斷學生參與決策的主體,即相關性維度、心理維度、能力維度和目標一致性維度。相關性維度是指學生與決策事項的利益相關程度;心理維度指學生對決策事項的關注度,或是學生對決策事項是否感興趣;能力維度是指學生所具有的與決策相關的專業知識和經驗;目標一致性維度則指學生與學校決策的目標是否一致。與其他三個維度不同的是,目標一致性維度應作為四維度主體選擇法的首要判定條件,即學校在主體選擇之前,首先判定學生是否與其具有一致性目標,因為目標一致性決定了決策的最終效果是事半功倍還是事倍功半,這里我們可以利用物理學中的合力—分力矢量圖對學校目標、學生目標和決策目標之間的關系進行分析(見圖3)。

圖3 學校目標、學生目標和決策目標關系示意圖

由圖3可以看出,當學校目標與學生目標一致時,則其合力會加強決策目標的實現(見圖3-1);當學校目標與學生目標不一致時,其合力只會阻礙決策目標的實現(見圖3-2);當學校目標與學生目標一致性程度提高時,即二者的夾角變小趨于完全一致時(見圖3-3),則其合力對決策目標的加強程度與圖3-1相比,有了很大的提升。綜上所述,決策目標的實現需要學校目標與學生目標的合力,學校與學生目標一致性的程度越高,決策目標越能得到最大化的實現。

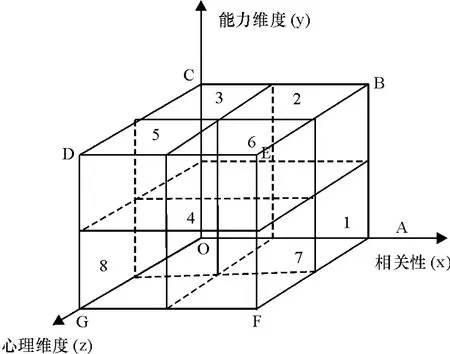

當目標一致時,學校根據自上而下和自下而上兩種方式來決定由哪些學生參與決策;反之,若目標不一致,則需利用四維度主體選擇法中其余三個維度(相關性維度、心理維度和能力維度)對學生進行綜合判定,從而選擇合適的學生為學校提供合理化決策建議,最終使學生與學校達成一致性目標(見圖4)。

圖4 四維度主體選擇法

根據上述三個維度構建出三維立體圖,以O為原點,x軸表示相關性維度,y軸表示能力維度,z軸表示心理維度。各維度所表示程度大小與O點距離呈正相關(距O點越近,程度越低;距O點越遠,程度越高),圖中以 A、B、C、O、D、G、E、F 為頂點構成一個正方體,以正方體每邊中點為界分為8個小正方體,分屬于1~8區域,這8個區域與8個頂點相對應,其維度值與頂點表示的維度相同:1區(即A點)表示高相關性,低能力,低心理;2區(即B點)表示高相關性,高能力,低心理;3區(即C點)表示低相關性,高能力,低心理;4區(即O點)表示低相關性,低能力,低心理;5區(即D點)表示低相關性,高能力,高心理;6區(即E點)表示高相關性,高能力,高心理;7區(即F點)表示高相關性,低能力,高心理;8區(即G點)表示低相關性,低能力,高心理。

對于1區、4區和8區的學生,由于其至少有2個維度都表現為低程度,因此這類學生可以不納入參與決策的主體;處于2區、3區、5區和7區的學生,由于其至少有2個維度都表現為高程度,因此這類學生可視決策情境偶爾參與決策;處于6區的學生,因3個維度均表現為高程度,因此這類學生必須參與決策。通過上述幾個維度,即可判斷出參與決策的學生主體的大致范圍。

6.四個維度的評價指標

判斷四個維度的高低程度,還需要設立相應的指標,由于本研究處于初級階段,因此指標的設定相對簡單。

(三)決策事項視角

除從學校和學生的角度進行主體選擇外,也可根據決策事項的具體情況來決定哪些學生可以成為參與決策的主體。

1.根據決策事項的目標要求

當學校的決策事項是以獲得相關信息,即了解學生的態度與需求為目的時,則參與的學生范圍最廣,甚至可以擴展為全體學生,而當該決策事項是以獲得學生認同,即讓大部分學生接受決策結果為目的時,則參與范圍要進一步縮小,以學生代表參與決策的形式為主。

2.根據決策事項的性質[9]

第一,決策事項的緩急程度。任何決策事項都要把握時機,學生雖然是參與決策的主體,但在緊急決策事項出現時,如果因為參與主體的缺乏而延誤決策,將會對決策的民主性與科學性造成一定的損害。學生參與實際上是決策質量提升的必要而非充分條件,但若決策既不緊急又關涉到大多數人利益時,與學生進行廣泛的協商,無論對決策本身還是對學生能力的提升都有益處。

第二,決策內容的專業性。某些決策事項具有較強的專業性和技術性,而學生在這一方面相對缺乏,他們往往會因為不能理解決策的內容甚至是簡單的常識性知識,而容易提出一些不合理不科學的建議。這種非理性的判斷往往會影響決策的質量與效率,因此應慎重選擇參與決策的學生代表。

三、學生參與決策的主體培養:構想與策略

學生參與決策主體的選擇固然是主體設計的核心,但主體選擇的實現也需要一些輔助因素的配合,比如學生的民主法制意識,參與決策能力以及參與形式的規范多樣化等,這些都是學生參與決策得以有效實施的重要保障。

(一)樹立學生參與決策的民主法治意識

學生參與決策所表現出的主體意識、權利意識和民主意識的不明確,一方面是由于學校宣傳力度不夠,另一方面是相關課程設置的缺乏。為此,首先,應加大校園宣傳力度,開展相關的活動。學校應抓住一切時機從理論和實踐兩方面對學生進行民主法治意識的教育。在理論上,可向學生分發宣傳手冊或舉行相關征文活動;在實踐中,可開展社區活動、模擬法庭或模擬聽證會等活動,讓學生在思想上認識到自己在學校中的主體地位,自己擁有一定的參與權、決策權以及表達自己意愿的民主權利,在行動上能夠積極參與學校的管理決策活動,為學校和學生的發展貢獻自己的智慧。其次,學校應開設相關的法治課程。在依法治國方針指導下的今天,法律知識是公民的基本素養之一,尤其作為青年一代的學生,更應具備一定的法律基礎和權利意識。

(二)提高學生參與高校決策的相關能力

美國政治學家羅伯特·達爾曾說:“所有服從國家法律的成年人,都應被看作有足夠的能力參與國家的民主管理。”[10]大學生作為成年人,其參與能力越強,則學校決策的實效性越高。但大學生的知識、閱歷以及他們在學校中的現實地位以及決策的復雜性也決定了他們不能對學校決策起主導作用,而如果完全排除學生的參與,決策過程的科學性與決策實施的合法性就會受損。一項決策的做出并非簡單的投票表決,而是需要一定的能力來保障其實施。隨著社會的發展,大學生的心理成熟度提前,其自主性能力增強,而大數據時代的網絡覆蓋又讓他們具有了更廣的知識度。可以說,對于參與決策來說,大學生所欠缺的恰恰是正確的引導和有針對性的培養。因此,學校應通過多種途徑來提高學生參與決策的能力,例如,開設管理、決策等相關知識的通識課程讓學生選修;定期舉辦相關培訓以提高學生管理決策的知識技能;學校可邀請管理界知名人士開設講座,或以論壇的形式與學生交流經驗;同時,對于能力較強的學生代表或學生干部應重點培養,讓他們起到模范帶頭作用;另外,學校應為學生提供更多的實踐機會,讓學生參政議政的能力以及決策能力在實踐中得到進一步提升。對于學生參與決策的具體能力(包括利益表達能力、組織聯盟能力、溝通協調能力和民主自治能力等)的提升則有助于學生在參與決策過程中更清晰地表達自己的利益訴求,更準確地維護自身的權力,更有效地提出利于學校發展的合理化建議。

(三)明確學生在高校決策中的參與方式

學生參與高校決策的方式可以多種多樣,不應只拘泥于一種形式,同時學生參與決策的方式也要求規范化、制度化,讓學生在參與過程中做到有法可依。多樣性可以提高學生參與決策的效果,激發學生參與的熱情;規范制度化則可以確保學生參與決策的合法性與有效性。

首先,要注意參與方式的多樣化。根據決策事項的來源,可分為自上而下式參與和自下而上式參與,自上而下式參與主要是由學校管理人員及教師,基于學校發展的考慮而發起的,學生多為被動參與;自下而上式參與則是學生根據自身的利益需求,主動發起的參與行動,以學生的主動參與為主,但大多情況下很難得到官方認可。根據參與方式的不同,可分為直接參與和間接參與。直接參與是指學生直接參與到學校的管理和決策中,如調查問卷、學生訪談、學生意見征詢等;間接參與則是指不親自參與,而是通過選舉學生代表的形式代表學生群體參與學校決策,如學生代表參與校務會議等。根據參與人數的多少,可分為個人參與和組織參與。個人參與是指學生以個體的形式參與學校決策,從而表達自己的利益訴求及相關意見等。組織參與則是指通過參與團體組織活動,以組織的形式參與學校決策,對決策產生影響的行為,此形式多以學生社團為主。根據參與的規范化程度,可分為正式參與和非正式參與。正式參與是指學生根據學校規章制度或學校管理者的要求而發起的參與行為;非正式參與則是指學生未獲得學校相關部門的允許,自發組織的參與行為,多表現為抗議、游行等。

其次,要注意參與方式的規范制度化。規章制度是一切行為的準則,為保障學生參與決策的有序化和規范化,必須在相關的規章制度,尤其是大學章程中對學生參與決策的方式給予進一步的細化規定。從而為學校和學生的參與決策渠道提供有效的制度保障。

學生參與決策的主體設計,尤其是學生參與的主體選擇,作為學生參與決策機制構建的重要組成部分,它的科學化與合理化是高校決策有效實施的基礎保障。學生作為高校的關鍵利益相關者,作為決策過程中必不可少的一員,學校應進一步明確其參與決策的主體范圍,同時提高其參與意識和能力,規范其參與方式,進而促進學生參與決策的實效性與科學性。當然,在主體設計過程中,無論是四維度主體選擇法的運用,還是學生意識能力的培養,都應秉承法治性、透明性、責任性和回應性的原則,為學生參與決策機制的實施奠定基礎。

[1] 伯頓·R·克拉克.高等教育系統:學術組織的跨國研究[M].王承緒,徐輝,等,譯.杭州:杭州大學出版社,2004:121.

[2] 亨利·羅索夫斯基.美國校園文化——學生·教授·管理[M].謝宗仙,周靈芝,馬寶蘭,譯.濟南:山東人民出版社,1996:5-6.

[3] 約翰·克萊頓·托馬斯.公共決策中的公民參與:公共管理者的新技能與新策略[M].孫柏瑛,等,譯.北京:中國人民大學出版社,2005:53-57.

[4] WAYNEKHOY ,CECILGMISKEL.Educational administration:theory,research and practice[M].New York:Random House,1987:338-339.

[5] 黃艷.教師參與大學基層學院決策體制研究[J].山西財經大學:高等教育版,2008(9):62-66.

[6] 楊飛虎.公共投資項目決策公眾參與研究[J].學術論壇,2010(2):93-99.

[7] 姬亞平.行政決策程序中的公眾參與研究[J].浙江學刊,2012(3):164-171.

[8] 呂慶海.城市規劃公眾參與中市民主體成熟度的提高[J].中華建設,2014(7):92-93.

[9] 王周戶.公眾參與的理論與實踐[M].北京:法律出版社,2011:138-140.

[10] 羅伯特·達爾.論民主[M].李柏芝,林猛,譯.北京:商務印書館,1999:82-84.