海南省甘蔗寄生線蟲調查與鑒定

龍海波+鄢小寧++岳建軍++白成

摘 要 2011~2014年,調查了海南省6個縣市125份甘蔗根際土樣的植物線蟲發生情況。結果顯示,海南甘蔗地每百克土壤中平均含有植物寄生線蟲57條,其中沙性土壤中線蟲平均含量達到143條,高于粘性土壤的42條。所分離出的線蟲分布于13個屬,包括矮化線蟲屬(Tylenchorhynchus spp.)、根結線蟲屬(Meloidogyne spp.)、短體線蟲屬(Pratylenchus spp.)、劍線蟲屬(Xiphenema spp.)、長針線蟲屬(Longidorus spp.)、毛刺線蟲屬(Trichodorus spp.)、擬毛刺線蟲屬(Paratrichodorus spp.)、擬長針線蟲屬(Paralongidorus spp.)、螺旋線蟲屬(Helicotylenchus spp.)、腎形線蟲屬(Rotylenchulus spp.)、墊刃線蟲屬(Tylenchus spp.)、滑刃線蟲屬(Aphelenchus spp.)和小環線蟲屬(Criconemella spp.)等。根據形態學特征及測量值,初步鑒定飾環矮化線蟲(Tylenchorhynchus annulatus)及玉米短體線蟲(Pratylenchus zeae)為海南甘蔗上的優勢種類。

關鍵詞 甘蔗 ;植物寄生線蟲 ;優勢種類

分類號 S435.661

甘蔗線蟲病害是世界甘蔗生產上的一個重要制約因素,對甘蔗的生物產量和經濟產量均可造成重大的損失,受線蟲為害嚴重的蔗田減產可達到50%[1]。我國蔗區線蟲病普遍發生,廣東、廣西發病蔗田一般減產16%~23%,臺灣蔗區減產21%~28%[2]。線蟲主要為害甘蔗根部,嚴重時可引起根系黑色腐爛或壞死,地上部癥狀表現為蔗株矮小、葉色淡綠,易與缺水缺肥癥狀混淆而受到忽視[3]。此外,線蟲寄生取食造成的根部傷口有利于土壤中其它病原物的復合侵染,從而導致損失加重。因此,控制線蟲病害是保障甘蔗產業可持續性生產的一個重要環節。

甘蔗寄生線蟲種類繁多,全世界已記載超過48個屬310種的內、外寄生線蟲[4],其中世界范圍內廣泛發生且為害嚴重的主要有螺旋線蟲(Helicotylenchus)、短體線蟲(Pratylenchus)和矮化線蟲(Tylenchorhynchus)。此外,在一些國家或地區發生普遍的還有根結線蟲(Meloidogyne)、劍線蟲(Xiphinema)、紐帶線蟲(Hoplolaimus)、擬毛刺線蟲(Paratrichodorus)和毛刺線蟲(Trichodorus)等[5-6]。我國甘蔗寄生線蟲的研究工作起步相對較晚,張紹升等[7]對福建甘蔗寄生線蟲的調查,共鑒定出14 個屬的甘蔗寄生線蟲,優勢類群為矮化線蟲屬和螺旋線蟲。劉夢林等[7]對廣西甘蔗寄生線蟲進行調查,同樣鑒定出主要病原線蟲14個屬,其中矮化線蟲屬和螺旋線蟲屬為優勢類群。隨后,黎少梅等[9]在廣東、廣西鑒定出的甘蔗線蟲有18個屬7種。此外,有報道指出根結線蟲在廣東和福建甘蔗產區發生較為普遍[10-11]。

海南是我國甘蔗的主要產區之一,全年溫暖無冬的氣候條件適宜甘蔗生長的同時,也十分利于植物線蟲病害的發生。初步研究表明,海南省甘蔗地線蟲發生普遍且蟲口密度較大[12-13],但是其發生的具體情況還沒有系統的調查。本研究調查了海南省儋州、澄邁、瓊山、臨高、白沙、昌江甘蔗的線蟲發生情況,并鑒定了海南甘蔗上發生的主要線蟲屬,為科學防控甘蔗線蟲病害提供依據。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 土樣采集

2011~2014年在海南甘蔗的生長中后期先后分批次進行樣品采集。每個田塊采用五點式方法采樣,土樣取自表土下10~30 cm處的植株根際周圍,每取樣點取大約200 g。1個田塊內5個取樣點的土壤充分混勻作為1份土樣,記錄土壤類型(沙性/粘性)、采樣地點等信息。樣品裝入自封袋帶回實驗室10℃保存,并于1周內分離線蟲。

1.2 方法

1.2.1 線蟲分離

將混勻的土樣稱取100 g,參照貝曼漏斗法分離土樣中的線蟲[14],稍有修改。選擇大小合適的20目不銹鋼篩網放入漏斗(下端連接有乳膠管),篩網上放2層無塵紙后加上土樣均勻平鋪,緩慢加水使其完全浸濕漫過,靜置24 h后線蟲經無塵紙下沉至漏斗下的乳膠管中。將含有線蟲的懸液導入15 mL玻璃離心管中,1 500 r/min離心3 min收集沉淀獲得線蟲。分離出的線蟲置于計數皿中,顯微鏡下觀察并對有口針的植物寄生線蟲進行計數。

1.2.2 線蟲形態觀察及初步鑒定

將干凈的載玻片上滴上水,在解剖鏡下用毛針從線蟲液中挑到水滴中,載玻片從酒精燈火焰上經過2~3次殺死線蟲,蓋上蓋玻片,用封片劑(石蠟∶凡士林=8∶3,65℃混勻)封片后置顯微鏡下觀察,將線蟲鑒定到屬[15]。

1.2.3 主要甘蔗線蟲種的鑒定

確定分離頻率高、單個土樣中數量大的線蟲為主要甘蔗線蟲種類,顯微鏡下進行觀察、測量并記錄各形態鑒定值,參照文獻鑒定到種[16]。

2 結果與分析

2.1 海南甘蔗寄生線蟲群體數量

調查結果顯示,所有土樣中線蟲的平均數量為每百克土壤57條,其中儋州、臨高兩地的線蟲含量高于其他縣市。靠近海邊沙性土壤中的線蟲含量高于粘性土壤中線蟲含量,沙性土壤線蟲平均含量為143條,粘性土壤線蟲平均含量為42條。所有樣品中儋州王五甘蔗地線蟲含量最高,達到314條。詳見表1。

2.2 海南甘蔗上發生的線蟲屬

所分離到的甘蔗線蟲分布于13個屬中,包括矮化線蟲屬(Tylenchorhynchus spp.)、根結線蟲屬(Meloidogyne spp.)、短體線蟲屬(Pratylenchus spp.)、劍線蟲屬(Xiphenema spp.)、長針線蟲屬(Longidorus spp.)、毛刺線蟲屬(Trichodorus spp.)、擬毛刺線蟲屬(Paratrichodorus spp.)、擬長針線蟲屬(Paralongidorus spp.)、螺旋線蟲屬(Helicotylenchus spp.)、腎形線蟲(Rotylenchulus spp.)、墊刃線蟲(Tylenchus spp.)、滑刃線蟲(Aphelenchus spp.)、小環線蟲(Criconemella spp.),其中分離頻率最高的為矮化線蟲,其次為短體線蟲。此外,螺旋線蟲、劍線蟲、根結線蟲以及腎形線蟲在各地樣本中也占有較大的群體比例。見表2。

2.3 海南甘蔗線蟲主要種類

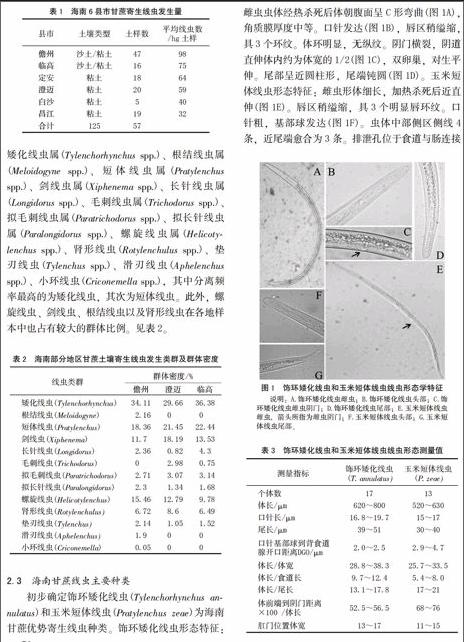

初步確定飾環矮化線蟲(Tylenchorhynchus annulatus)和玉米短體線蟲(Pratylenchus zeae)為海南甘蔗優勢寄生線蟲種類。飾環矮化線蟲形態特征:雌蟲蟲體經熱殺死后體朝腹面呈C形彎曲(圖1A),角質膜厚度中等。口針發達(圖1B),唇區稍縊縮,具3個環紋。體環明顯,無縱紋。陰門橫裂,陰道直伸體內約為體寬的1/2(圖1C),雙卵巢,對生平伸。尾部呈近圓柱形,尾端鈍圓(圖1D)。玉米短體線蟲形態特征:雌蟲形體細長,加熱殺死后近直伸(圖1E)。唇區稍縊縮,具3個明顯唇環紋。口針粗,基部球發達(圖1F)。蟲體中部側區側線4條,近尾端愈合為3條。排泄孔位于食道與腸連接處前,陰門橫裂(圖1E)。蟲體尾部呈錐形,尾端光滑(圖1G)。具體形態測量值見表3。

3 討論

本調查研究從海南甘蔗地中共分離到13個屬的植物寄生線蟲,其中短體線蟲和矮化線蟲在各地樣本中都有高的群體比例,并鑒定出飾環矮化線蟲和玉米短體線蟲為海南當地甘蔗上的優勢種類。其次,盡管各主要調查點的線蟲類群有一定變化,但螺旋線蟲、劍線蟲以及腎形線蟲在各地樣本中均有發生,且占有較大的群體比例。毛刺線蟲、長針線蟲和根結線蟲等重要植物線蟲雖然出現的頻率不高,但毛刺線蟲和長針線蟲可以傳播病毒,而根結線蟲可以與多種真菌引起復合病害,同樣應引起足夠的重視。本研究還發現,線蟲群體數量沙地土壤比粘性土壤多,因此在海南的甘蔗產區,特別是在沙地中新種甘蔗,農戶應該對可能發生的線蟲危害有所防備。

本次調查基本摸清了海南主要甘蔗產區的寄生線蟲種類和發生量,為海南甘蔗線蟲病害防治和檢疫提供依據。吳偉懷等[12]在對海南甘蔗主要病害病原種類調查時,發現螺旋線蟲、劍線蟲和短體線蟲在昌江和白沙等地為害嚴重。同樣,熊國如等[13]在儋州甘蔗地分離鑒定到螺旋線蟲、劍線蟲和短體線蟲三類線蟲,受為害的整塊蔗田蔗苗葉片黃花,蔗根皮層組織胞發生崩解,呈現淡褐色和紅紫色,嚴重的黑色壞死。因此,依據此次調查結果以及結合前人的報道,推測海南甘蔗線蟲病害已在各產區普遍發生,并成為甘蔗生產上的限制因子之一。值得注意的是,本次調查采樣時間主要為甘蔗生長的中后期,難以全面反映客觀情況,下一步研究應加大調查樣品量,同時應在不同的生長季節調查,進行經濟閾值水平、產量損失評估以及防治措施研究。

參考文獻

[1] Nzioki H S, Chirchir A K. Yield losses assessment due to nematodes associated with sugarcane in kenya[C]. 12th KARI Biennial Scientific Conference, 2010: 707-714.

[2] 李奇偉. 現代甘蔗技術改良[M]. 廣州:華南理工大學出版社,2000:244-245.

[3] 魏吉利,黃誠華,商顯坤. 廣西甘蔗線蟲種類及分布[J]. 南方農業學報,2012,43(2):184-186.

[4] Spaul W V, Cadet P. Nematodes parasites of sugarcane [M]. In: Luc, M., Sikora, R.A., Bridge, J. (Eds.), Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture. C.A.B. International, 1991: 629.

[5] Steven A, Sunday S, Fisayo D. Biodiversity of plant-parasitic nematodes of sugarcane in Bacita, Nigeria [J]. Journal of Entomology and Nematology, 2014, 6: 71-79.

[6] Blair B L, Stirling G R, Whittle P J L. Distribution of pest nematode on sugarcane in south Queensland and relationship to soil texture, cultivar, crop age and region[J]. Austrilian Journal of Experimental Agriculture, 1999, 39: 43-49.

[7] 張紹升. 福建甘蔗寄生線蟲類群及其生態學初步調查[J]. 甘蔗糖業,1987(8):57-60.

[8] 劉夢林,黃冬發,李德健. 廣西甘蔗線蟲病及其防治研究[J]. 甘蔗糖業,1993,93:17-21.

[9] 黎少梅. 廣東和廣西為害甘蔗及甘蔗根際線蟲的種類調查和鑒定[J]. 甘蔗糖業,1996(2):20-22.

[10] 張紹升. 甘蔗根結線蟲病及其病原鑒定[J]. 甘蔗糖業,1992(4):20-21.

[11] 高學彪,廖金玲. 幾種殺線蟲劑對甘蔗根結線蟲病的防治作用[J]. 甘蔗糖業,1997(5):25-29.

[12] 吳偉懷,李 銳,賀春萍. 海南島甘蔗病害種類初步調查[J]. 熱帶作物學報,2007,28(12):112-116.

[13] 熊國如,李增平,趙婷婷,等. 海南蔗區甘蔗病害種類及發生情況[J]. 熱帶作物學報,2010,31(9):1 588-1 595.

[14] 劉維志. 植物病原線蟲學[M]. 中國農業出版社,2000.

[15] 謝 輝. 植物線蟲分類學[M]. 安徽科學技術出版社,2005.

[16] Anderson R V, Potter J W. Stunt nematodes: Tylenchorhynchus, Merlinius and related genera[M]. In: Nickel W R,editor. Manual of Agricultural Nematology. New York, NY, USA, Marcel Dekker Incor, 1991:529-586.