踝關節融合術治療踝創傷性關節炎的短期療效觀察

張博,王志為,任世祥,溫亮,林源

(首都醫科大學附屬北京朝陽醫院,北京100020)

關節融合術是治療關節嚴重損傷的常用手段,它可以減輕疼痛、終止病變并提供關節穩定[1]。數十年來,踝關節融合的方法在不斷的改善,目前已有數十種術式應用于臨床,而使用交鎖髓內釘經跟、距、脛骨植骨融合這一手術方式正在逐漸被臨床醫師所接受。近年來,我院對嚴重踝關節創傷性關節炎的病例采用倒打脛骨髓內釘固定脛距關節及距下關節的手術方法,取得了較好的臨床效果。現報道如下:

1 資料和方法

1.1 臨床資料

2009年9月-2013年1月朝陽醫院骨科收治踝關節創傷性關節炎病例共21例,納入標準:①臨床表現有踝關節慢性損傷史,或踝關節明顯外傷史,踝關節腫脹疼痛,主動被動活動受限,無法滿足日常生活步行的需要,關節無僵直,且經過口服止痛藥物、制動及理療等保守治療6個月效果不明顯者;②X射線檢查可見關節間隙變窄,軟骨下骨關節面硬化壞死,關節邊緣不平滑,有骨贅形成,晚期可見關節面不整,關節變形(見圖1)。其中,男15例,女6例,年齡32~65歲,平均49.8歲;12例為踝關節反復扭傷后長期保守治療出現的踝關節退變,9例為踝關節嚴重骨折術后病變;均為單側,右12例、左9例。

圖1 術前正側位X-Ray片

1.2 手術方法

采用聯合或全身麻醉,患者平臥位,上止血帶,常規消毒鋪巾。取踝關節外側弧形切口,近端起自踝上約10 cm處,向遠端延至跟骰關節處,逐層切開皮膚皮下組織,暴露腓骨遠端,外踝近端約7 cm處行外踝截骨并將其向下反轉,切斷距腓韌帶以及跟腓韌帶,游離并切除外踝,顯露脛距及距下關節面。微型電鋸切除脛距關節及距下關節軟骨,內翻脛距關節顯露內踝關節間隙,鑿除內踝距骨關節面及距下關節面的關節軟骨及軟骨下骨板。對于距骨壞死導致塌陷變形的病例,可以采取同種加異體骨粒打壓植骨的方式填充塌陷造成的缺損[2];對于個別距骨缺損較大的病例可以取同側髂骨,根據缺損大小修成塊狀,行結構植骨并用螺釘臨時固定。矢狀面上,自第2足趾至足跟底中心劃一直線,冠狀面上,脛骨髓腔中心至內踝尖的連線延長到足跟底中心畫一直線,兩線于足跟底中心的交點為髓內釘的進釘點[3]。保持髕骨正對上方、踝關節背伸0°、外翻10°、外旋10°的位置下,于足跟底進釘點打入28.0 cm長、直徑8.5mm的彎型交鎖髓內釘。用力向近端方向推擠髓內釘,使脛距及距下關節面的骨質接觸密切,經過外瞄準器向跟骨和距骨旋入鎖釘各一枚,然后通過徒手鎖釘技術鎖入一枚近端動力孔鎖釘。脛距及距下關節面充分植骨,最后將截下的腓骨遠端縱劈,其中一部分略向遠端移位回植于脛骨遠端和距骨外側的植骨床上,并應用一枚螺釘固定植骨塊,最后將截骨時修整下來的碎小骨塊及異體骨填塞植入脛距關節、距下關節殘留的空隙內。放置引流條,加壓包扎,術后拍攝X-ray片。

1.3 術后恢復

術后抬高患肢,初期患肢冰敷,并給予消腫、鎮痛及對癥處理,鼓勵患者在床上作直腿抬高及下肢肌肉等長收縮練習。術后2周拆線,要求患者扶雙拐下地并避免患肢負重,術后6~8周開始以足趾做有限負重,用3~6個月的時間逐漸過渡到完全負重。術后定期門診復查。

1.4 觀察指標

術后6個月AOFAS評分[4]。臨床療效評定情況分為:①痊愈:AOFAS踝關節評分為“優秀”、“良好”;術后踝關節X線片示骨性融合,關節間隙有連續骨小梁通過,關節間隙消失;②好轉:AOFAS踝關節評分為“合格”;術后踝關節X線片示部分融合,部分關節面未有骨小梁通過;③未愈:AOFAS踝關節評分為“差”;植骨區X線片未見連續性骨痂生長)。術后并發癥。

1.5 統計學方法

應用SPSS 13.0統計軟件包(SPSS公司,US)進行統計學處理,計量資料用均數±標準差(±s)表示,兩樣本均數比較選擇用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義,P<0.01為差異有非常顯著的統計學意義。

2 結果

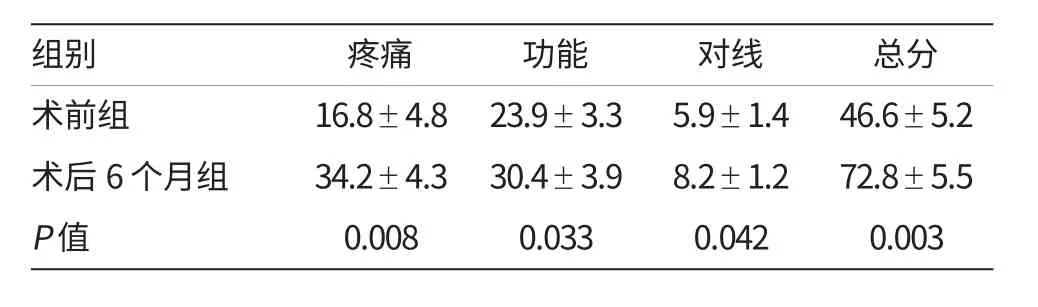

本組對21例患者均進行了術后隨訪,隨訪時間6~40個月,平均23.6個月。患者傷口均I甲愈合,未出現傷口壞死或不愈合,所有患者未出現螺釘切出或斷裂,未出現脛距或距下關節異常增大等并發癥。其中有2名患者主訴平地行走時有輕到中度疼痛,有1例患者上坡路行走時有輕度疼痛,其余患者無明顯疼痛感。患者術后恢復情況詳見圖2~4。術前患者的AOFAS評分平均為46.6分(40.0~56.0分),術后6個月平均為72.8分(59.0~78.0分),差異有非常顯著的統計學意義(P<0.01),臨床療效的總有效率為100%,見表1和2。

圖2 術后正側位X-Ray片

圖3 術后3個月、12個月隨訪正側位X-Ray片

圖4 術后36個月隨訪正側位X-Ray片

表1 術后6個月AOFAS評分 (n=21,±s)

表1 術后6個月AOFAS評分 (n=21,±s)

組別 總分術前組 46.6±5.2術后6個月組 72.8±5.5 P值 0.003疼痛 功能16.8±4.8 23.9±3.3 34.2±4.3 30.4±3.9 0.008 0.033對線5.9±1.4 8.2±1.2 0.042

表2 術后6個月臨床療效分析 (n=21)

3 討論

扭傷后導致踝關節骨折、脫位,從而繼發脛距或距下關節創傷性關節炎這一情況在臨床中十分常見,患者往往出現負重行走時疼痛、踝關節活動受限,影響日常生活及工作。嚴重的創傷性關節炎通過保守治療無法達到良好的治療效果,手術治療是改善癥狀的有效途徑,目前常用的手術方法包括踝關節置換術及融合術。

踝關節置換術雖然近些年有所發展,但從隨訪結果可以看出其療效并不穩定,且使用周期短、翻修率高,所以臨床應用相對較少[5]。融合術雖然關節會失去正常活動度,但可以獲得一個無痛、基本能夠應付正常生活并具有負重能力的關節。因此,對于嚴重的創傷性脛距及距下關節炎而言,融合手術仍然是最適合的手術方法[6-8]。

應用于臨床的關節融合方法眾多,傳統方法包括克氏針固定、石膏繃帶外固定、加壓螺釘固定、鋼板螺釘固定及外固定架固定等,并取得了較好的臨床效果。但有多項生物力學研究證實[9-10],髓內釘較傳統的固定方法能更有效地控制踝關節的背伸及跖屈,有助于植骨的早期融合。嚴重的創傷性關節炎常常引起脛距關節及距下關節同時發生病變,而逆行植入髓內釘能夠更為確實的固定兩關節,并允許術后早期負重,避免因長期制動而導致的肌肉萎縮、骨質疏松等并發癥的發生。另外,髓內釘固定允許植骨區存在一定的微動,有利于植骨早期融合。MARC等[11]認為髓內釘的優勢在于它更加符合生物力學原理,這種逆行性髓內釘使踝關節融合更加穩定,并最大程度地減少軟組織損傷,避免傷口不愈合問題。LEVENT等[12]同時應用髓內釘和外固定的方法,減少外固定持續的時間,提高了患者的耐受力,同時減小了并發癥的發生率。KAMATH等[13]應用髓內釘治療類風濕性關節炎病例,術后AOFAS評分達74.6分,疼痛緩解率為76.0%。MICHAEL等[14]報道29例髓內釘融合病例,術后AOFAS評分為71.0分,植骨融合率則高達90.0%。相對于鋼板固定來講,脛骨髓內釘遠端螺釘可以準確固定跟骨及距骨,從而大大減小對患者的創傷,減少術后出現相應并發癥的發生率;且術中使用的髓內釘及螺釘等植入物均為鈦合金金屬。因此,即使術后踝關節已完全融合也不需要將內固定取出。本研究應用脛骨髓內釘對嚴重創傷性關節炎進行融合手術,術中采用常規的手術入路,準確定位進針點,關節間植骨充分。對于距骨壞死塌陷變形的病例,筆者采取同種加異體骨粒打壓植骨或塊狀結構骨植骨固定的方式,均達到良好的骨性融合,這與高大龍等[2]研究結果相似。術中髓內釘遠近端鎖釘分別鎖緊跟骨、距骨、及脛骨,固定確實,最終將腓骨截骨后回植固定,進一步加強了外側穩定性,術后通過隨訪均得到了較好的臨床效果,AOFAS評分與前述學者相似,進一步證實了髓內釘的良好治療效果。

綜上所述,脛骨髓內釘治療嚴重脛距關節及距下關節創傷性關節炎可以提高植骨融合及固定效果,從而有效的緩解患者癥狀,改善患者生活質量,得到滿意的隨訪結果,本研究的主要不足在于病例數量偏少,術后隨訪時間偏短,有待開展進一步研究,對髓內釘融合術的中、遠期療效和并發癥進行探索。

[1]AH克倫肖.坎貝爾骨科手術大全[M].上海:上海翻譯出版公司,1989:537.

[2]高大龍,李若飛,劉剛.踝關節融合術治療大骨節病性距骨壞死[J].中國骨與關節損傷雜志,2012,6(27):561-562.

[3]STEPHENSON KA,KILE TA,GRAVES SC.Estimating the insertion site during retrograde intramedullary tibiotalocalcaneal arthrodesis[J].Foot Ankle Int,1996,17(12):781-782.

[4]KITAOKA HB,ALEXANDER IJ,ADELAAR RS,et al.Clinical rating systems for the ankle midfoot,midfoot hallux and and lesser toes[J].Foot An-k1ent,1994:349-353.

[5]武勇,王滿宜,榮國威.全踝關節置換的現狀與進展[J].中華創傷雜志,2005,21(11):872-874.

[6]武勇,王巖,王金輝.踝關節融合治療創傷后踝關節炎[J].中華骨科雜志,2013,33(4):409-413.

[7]賈斌,劉彥勛.股骨逆行帶鎖髓內釘內固定行踝關節融合術11例臨床分析[J].局部手術學雜志,2012,21(4):427-428.

[8]葛亮,茍三懷,歐陽躍平,等.逆行交鎖髓內釘治療脛距及距下關節創傷性關節炎[J].中國矯形外科雜志,2007,15(10):721-723.

[9]FLEMING SS,MOORE TJ,HUTTON WC.Biomechanical analysis of hind foot fixation using an intramedullary rod[J].J South Orthop Assoc,1998,7:19-26.

[10]BEREND ME,GLISSON RR,NUNLEY JA.A biomechanical comparison of intramedullary nail and crossed lag screw fixation for tibiotalocalcaneal arthrodesis[J].Foot Ankle Int,1997,18:639-643.

[11]MARC M,ANDRE L,BEAT H.Tibiotalocalcaneal fusion with retrograde locked intramedullary nailing[J].Techniques in Foot and Ankle Surgery,2007,6(1):62-68.

[12]LEVENT E,MEHMET K,NAZRIMOHD Y,et al.Distal tibial reconstruction with use of a circular external fixator and an intramedullary nail[J].The Journal of Bone and Joint Surgery(Am),2007,89:2218-2224.

[13]KAMATH S,RAMAMOHAN N,KELLY IG.Tibiotalocalcaneal arthrodesis in rheumatoid arthritis using the supracondylarnail[J].Foot and Ankle Surgery,2005,11:75-79.

[14]MICHAEL G,GERDESMEYER L,MüCKLEY T,et al.Retrograde intramedullary nailing in tibiotalocalcaneal arthrodesis:a short term,prospective study[J].J Foot and Ankle Surgery,2006,45:98-106.