黃河三角洲白枕鶴監測調查報告

陳學濤,張建霞

(山東黃河三角洲國家級自然保護區大汶流管理站,山東 東營257091)

1 引言

白枕鶴(Grusvipio),國家二級保護珍禽。上體為石板灰色,尾羽為暗灰色,末端具有寬闊的黑色橫斑。主要繁殖在黑龍江、吉林等省或更北的廣大地區,春季于3月下旬開始陸續到達繁殖地,一直持續到4月末。秋季于9月末開始離開繁殖地遷徙到江蘇、安徽、江西、山東等省的濕地越冬,一直持續到11月初至11月中旬。筆者對黃河三角洲國家級自然保護區內白枕鶴進行調查,旨在進一步了解野生白枕鶴的行為生態學特性和生態需求,及其對不同環境所采取的適應性對策,為該物種的科學管理和有效保護提出切實有效的指導方針和對策。

2 監測區域

黃河三角洲濕地位于山東省東營市黃河入海口處,是黃河攜帶大量泥沙填積渤海凹陷產生的沖積平原,海河相匯、泥沙沉積,形成了相對年輕的濕地生態系統。受黃河和渤海的雙重影響,黃河三角洲濕地形成了水庫、近海灘涂、蘆葦沼澤、河流、鹽池、漁塘等多種濕地生態類型,有鷺類、雁鴨類、鶴類、涉禽(shorebird)等多種水鳥類型,山東黃河三角洲國家級自然保護區及沿海灘涂、入海河口、漁池、鹽池、蘆葦沼澤是黃河三角洲地區水鳥分布的重要區域,是東北亞內陸和環西太平洋候鳥遷徙路線上重要的鳥類遷徙停歇地、越冬地和繁殖地。

在調查中,根據白枕鶴的重點分布區域及調查的可行性(主要是道路交通條件)調查監測區域。共在挑河河口及其周邊區域、一千二管理站、黃河口—大汶流管理站及沿海大堤4個區域進行了重點監測區域(圖1)。

3 監測方法

(1)監測路線。監測人員按固定路線在重點區域定點調查。分專項調查和普通監測兩種形式開展。

(2)數量統計。采用直接計數法,統計白枕鶴的數量,記錄生境類型、人為干擾等數據,將調查數據錄入數據表。

(3)調查工具。20~60倍單筒望遠鏡、10倍雙筒望遠鏡、GPS、長焦鏡頭及數碼相機(部分攝影愛好者)。

(4)調查頻度。①專項調查:為確保數據的對比性,按《遷徙水鳥同步監測技術指南》要求,在春秋遷徙季節分遷徙初期、中期和遷徙末期的指定日期調查。考慮到野外調查實際情況,有時在指定日期前后2d內完成調查。②普通監測。自然保護區范圍內主要由巡護人員負責,可保證每日巡護監測,提交數據;其它區域由觀鳥愛好者、攝影愛好者負責,可基本保證有周記錄。

圖1 黃河三角洲調查區域分布

4 調查結果

(1)監測調查記錄情況。

監測調查記錄見表1。

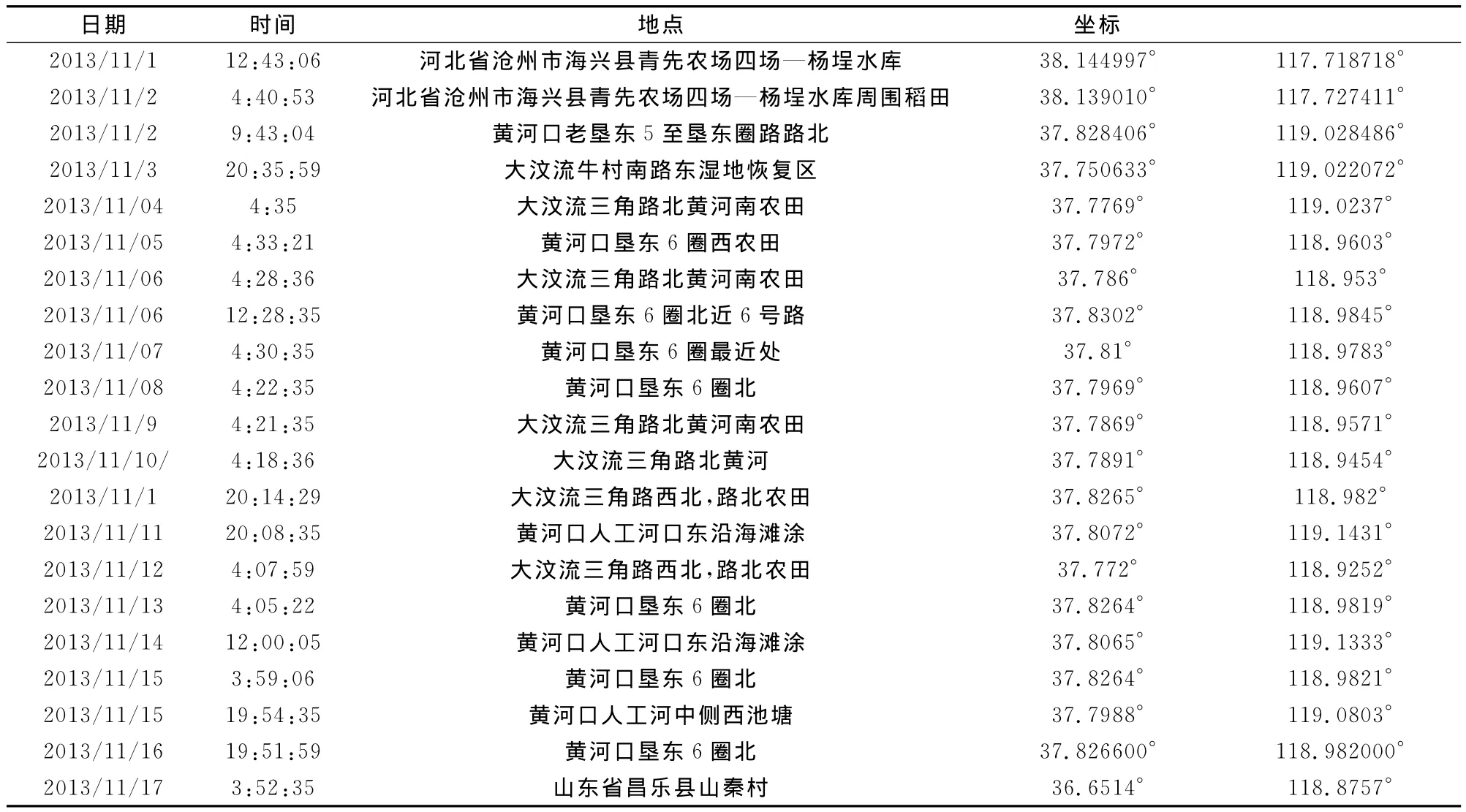

表1 2013年白枕鶴監測調查記錄

2013年10月15日,在大汶流管理站首次記錄到遷徙停歇的32只種群,這也是多年白枕鶴最早遷徙停歇的記錄,其中,有1只帶彩色標旗,由于逆光拍攝,無法識別顏色。10月30日,大汶流管理白枕鶴種群增加到47只,11月上旬增加至65只。另外,帶衛星跟蹤的白枕鶴到保護區停歇,主要集中在黃河口管理站鳥類補食區,數量為12只。

(2)衛星跟蹤白枕鶴活動跟蹤情況。北京林業大學焦盛武同志提供了衛星跟蹤白枕鶴的資料,為其活動范圍提供了第一手資料。這只白枕鶴于11月2日由河北省滄州市海興縣青先農場四場遷離,并于當天到達保護區,停歇15d后于11月17日,由保護區遷離。另外,在12月15日的調查中,大汶流管理站內的65只種群仍然在此停歇。

根據焦盛武同志資料整理相關資料如表2所示。

表2 衛星跟蹤白枕鶴活動跟蹤

從野外調查看,衛星跟蹤白枕鶴活動主要在鳥類補食區,而另一種群主要在濕地恢復區,兩區域互不交叉(圖2),因此,當年種群數量應為77只。

圖2 黃河三角洲白枕鶴分布區域

5 結論及討論

白枕鶴多成家族群或小群活動,偶爾也見單獨活動的,行動機警,很遠見人就飛。對生境選擇性有偏好的是河流、蘆葦沼澤、水庫,回避的是灘涂、農田。白枕鶴的遷徙受多種條件的影響,氣候的急劇變化會影響到白枕鶴遷徙的時間,這種影響并不局限于當地,而在整個遷徙路線都有影響。如:2013年春季氣溫偏低,白枕鶴遷徙期向后拖延,而秋季持續的高溫導致白枕鶴沒有明顯的遷徙高峰期。這方面的研究有必要從尺度、大區域、空間開展長期連續的研究,以掌握其規律。

[1]柏玉昆,紀加義.山東省鳥類調查報告[J].山東大學學報:自然科學版,1982(4):104~1081.

[2]紀加義,于新建,姜廣源.山東省鳥類調查名錄[J].山東林業科技,1987(1):32~441.

[3]賽道建,王祿東,劉相甫.黃河三角洲鳥類研究1[J].山東林業科技,1992(3):59~641.

[4]趙延茂,宋朝樞.黃河三角洲自然保護區科學考察集[M].北京:中國林業出版社,1995:115~133