我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)置問題論證

劉銀良

我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)置問題論證

劉銀良

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國有大量的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審和二審案件,近年來以著作權(quán)和商標(biāo)案件尤為突出。在北京設(shè)置統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴法院為必要且可行,它應(yīng)屬高級(jí)人民法院級(jí)別,管轄來自專利復(fù)審委員會(huì)等涉及專利等工業(yè)產(chǎn)權(quán)確權(quán)的行政訴訟案件以及全國范圍內(nèi)的專利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)和技術(shù)秘密等知識(shí)產(chǎn)權(quán)二審案件,而商標(biāo)和著作權(quán)等非技術(shù)類的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件仍應(yīng)由現(xiàn)有的各級(jí)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭負(fù)責(zé)審理。知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴法院對(duì)現(xiàn)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法體系及司法秩序造成的侵?jǐn)_程度最低,可有助于我國以較小的制度成本達(dá)到建設(shè)統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院之目標(biāo)。近期付諸實(shí)施的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)置方案并非優(yōu)選。

知識(shí)產(chǎn)權(quán) 專利 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院 專利法院

一、問題與論證路徑

伴隨著社會(huì)各界熱議,我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院終于2014年8月31日從政策文本走向法律文本。①參見《全國人大常委會(huì)關(guān)于在北京、上海、廣州設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的決定》(2014年8月31日通過),載《人民日?qǐng)?bào)》2014年9月1日第4版。2014年底,北京、上海和廣州的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院相繼成立,成為我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的組成部分。對(duì)于我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院建設(shè)方案,國內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)者多賦予其“里程碑”意義,但也強(qiáng)調(diào)這只是知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院建設(shè)的第一步,知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法體制改革仍需深入。②參見吳漢東:《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的專門法院屬性與專屬管轄職能》,載《人民法院報(bào)》2014年9月3日第5版;李明德:《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展》,載《人民法院報(bào)》2014年9月3日第5、8版。我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院建設(shè)雖已破蛹,但相關(guān)問題及其解決方案仍值得探討:設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院要解決的法律或社會(huì)問題是什么?它們是否會(huì)因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)置得到解決?我國應(yīng)該建設(shè)何種知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院?這些問題涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)置的必要性和可行性,值得深究。

根據(jù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)界與業(yè)界共識(shí),我國設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院是為解決一系列問題。第一,知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件逐年遞增,迄今已達(dá)每年10萬件的規(guī)模,且地域分布不均;知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件審判資源不能有效組合,在案件集中地區(qū)如北京案多法官少,法官辦案壓力大。③參見李松:《建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院勢在必行》,載《發(fā)明與創(chuàng)新》2014年第6期,第38-40頁。第二,法院的審理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,可能伴有地方保護(hù)主義,“同案不同判”,導(dǎo)致法律適用標(biāo)準(zhǔn)不一。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民事、行政和刑事案件審理中也存在標(biāo)準(zhǔn)不協(xié)調(diào)的情形,故有“三合一”訴訟機(jī)制。第三,在關(guān)于專利或商標(biāo)的確權(quán)案件(包括復(fù)審和無效)的行政程序與司法程序間可能出現(xiàn)“循環(huán)訴訟”,導(dǎo)致行政與司法資源浪費(fèi)及權(quán)利狀態(tài)不穩(wěn)定,專利侵權(quán)的司法救濟(jì)程序也可能被拖延。第四,知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件審理水平不高,知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法權(quán)威不能建立,司法效率低下,在國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法領(lǐng)域沒有影響力和話語權(quán)。④參見陶鑫良:《建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的若干思考》,載《上海法治報(bào)》2014年7月16日,第B6版;劉春田:《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的職責(zé)與使命》,載《人民法院報(bào)》2014年9月3日,第5版。概括而言,由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)法難以得到有效實(shí)施,知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度不能充分發(fā)揮功能,其激勵(lì)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度目標(biāo)難以充分實(shí)現(xiàn)。

研究者分析和探究了其他國家或區(qū)域組織(如歐盟)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的建設(shè)歷史與現(xiàn)狀,試圖為我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提供借鑒。德國專利法院僅管轄對(duì)德國專利局決定不服的專利確權(quán)案件等,不涉及專利侵權(quán)案件(屬普通法院管轄)。⑤參見郭壽康、李劍:《我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判組織專門化問題研究——以德國聯(lián)邦專利法院為視角》,載《法學(xué)家》2008年第3期,第59-65頁。美國選擇在聯(lián)邦巡回法院層級(jí)設(shè)立巡回上訴法院(CAFC),統(tǒng)一管轄專利上訴案件和專利或商標(biāo)確權(quán)案件。⑥參見劉銀良:《美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件統(tǒng)計(jì)分析暨聯(lián)邦巡回上訴法院研究》,載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2014年第12期,第86-88頁。日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院既受理專利與商標(biāo)等確權(quán)案件(非終審),也受理專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件。⑦參見韋貴紅、閻達(dá):《域外知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的設(shè)置與運(yùn)行》,載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2014年第4期,第96-99頁。歐盟為建立統(tǒng)一專利法院,需協(xié)調(diào)復(fù)雜的跨國法律適用問題,擬設(shè)置多個(gè)專利一審法院(法庭)和統(tǒng)一的專利上訴法院,并在涉及歐盟法律解釋時(shí)需求助于歐盟法院。⑧See Agreement on a Unified Patent Court (2013), Articles 6, 7, 9 and 38; 張懷印、單曉光:《歐洲專利一體化的最新進(jìn)展——擬議中的“統(tǒng)一專利法院”述評(píng)》,載《歐洲研究》2012年第4期,第76-89頁;程雪梅、何培育:《歐洲統(tǒng)一專利法院的考察與借鑒——兼論我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院構(gòu)建的路徑》,載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2014年第4期,第89-94頁。

雖然各國專利法院或知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)置模式多不相同,但它們卻均能運(yùn)行良好,這表明并無確定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院模式。因此,評(píng)價(jià)我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院是否良好的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是看它能否有效緩解我國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法困境,從而保障知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的充分實(shí)施。以此標(biāo)準(zhǔn)判斷可知,對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)置方案的探討需回歸到我國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法現(xiàn)實(shí),即只有充分了解我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法狀況,才可能探索適合實(shí)際的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院方案。此即本文的研究路徑。

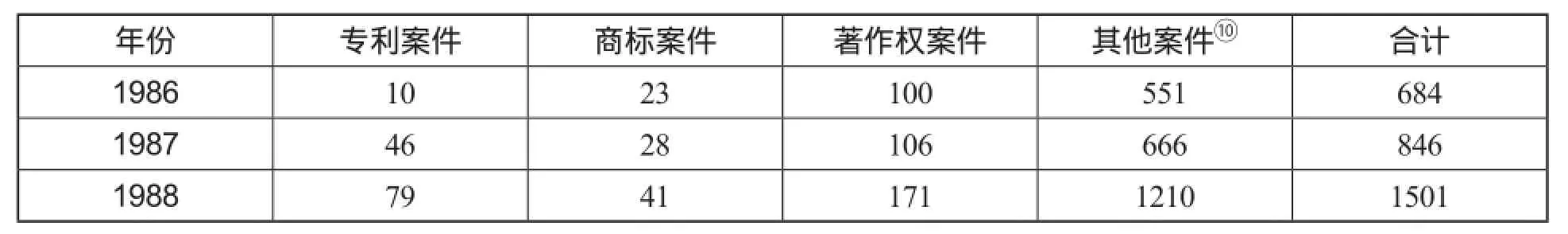

表1 全國法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件數(shù)量統(tǒng)計(jì)(1986-201133)⑨

二、我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件統(tǒng)計(jì)分析

自20世紀(jì)80年代初商標(biāo)法和專利法等實(shí)施以來,我國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件數(shù)基本呈逐年增加趨勢。根據(jù)《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)年鑒》提供的數(shù)據(jù),本文整理了全國法院每年受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件數(shù)量(主要涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件和行政案件,不涉及刑事案件)。結(jié)果顯示(見表1),在1986—2013年間,全國法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件已從不到700件增至近90, 000件,顯示知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件呈跳躍式增長。通過分析相關(guān)數(shù)據(jù)和變化趨勢(見圖1),可以得知以下現(xiàn)象或規(guī)律。

(續(xù)表1)

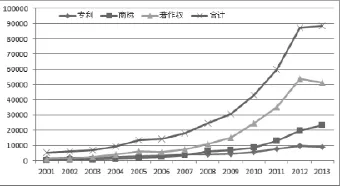

圖1 知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件數(shù)量趨勢圖(2001-201133)

第一,在1986—2013年期間,全國法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件共計(jì)約44.9萬件,其中專利案件進(jìn)7萬件、商標(biāo)案件9萬余件、著作權(quán)案件22.5萬余件、其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件6萬余件,平均每年約1.6萬件。如此多的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件在其他國家可能從來沒有出現(xiàn)過。如在1995—2013年間,美國聯(lián)邦地區(qū)法院共受理知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件約18萬件,平均每年約0.9萬件。①同注釋⑥ ,第80-81頁。在我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中,著作權(quán)案件最多,其次為商標(biāo)案件和專利案件。眾多的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟可能與普遍的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)現(xiàn)象有關(guān),也可能與知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法權(quán)威尚未建立以及存在濫訴有關(guān)。

第二,以所有類型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件為考察對(duì)象,可知其變化趨勢表現(xiàn)為前期緩慢增長,后期飛速增長。前期為平穩(wěn)增長期(1986—2003),持續(xù)近20年,案件數(shù)量由20世紀(jì)80年代中期的幾百件逐漸增至近0.7萬件,在1988—2003年間的平均年增長率為16%(前期案件基數(shù)太低,故從1988年計(jì)算)。后期為快速增長期(2004—2013),案件由每年0.9萬余件增至近9萬件,平均年增長率為30%,屬飛速躍遷。與美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件數(shù)量較少和增長較為緩慢相比,①同注釋⑥ ,第80-82頁。我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件之多及其快速增長值得關(guān)注。

第三,在法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中,專利、商標(biāo)和著作權(quán)各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件增速不一。在1988—2013年間,三種案件及知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件合計(jì)的平均年增長率分別為:專利案件25%、商標(biāo)案件32%、著作權(quán)案件30%、知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件合計(jì)為21%。在2001—2013年間,專利案件增速較為平穩(wěn),年平均增長15%,而商標(biāo)案件和著作權(quán)案件的年平均增長率則高達(dá)38%,這兩類案件也逐漸成為我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件的主流。

進(jìn)一步分析可見,雖然前期(1990—2002)法院受理的專利案件一般多于著作權(quán)案件和商標(biāo)案件,但它分別于2003年和2008年被二者超越,其后著作權(quán)案件和商標(biāo)案件均大幅超越專利案件。例如在2013年的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件中,專利、商標(biāo)和著作權(quán)案件分別約占10%、26%和58%,商標(biāo)案件和著作權(quán)案件合計(jì)占知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的84%。這意味著,21世紀(jì)初以來,飛速增長的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件中的大部分僅涉及商標(biāo)和著作權(quán)糾紛,而非專利、植物新品種等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。

第四,關(guān)于我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件的地域分布。由于數(shù)據(jù)缺乏,本文只能根據(jù)《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)年鑒》中各省法院報(bào)告提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,以概括得知各省法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件數(shù)量。2012年法院受理知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件最多的前9省名單見表2。這些省的法院當(dāng)年合計(jì)受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件均多于0.2萬件,其中尤以廣東、浙江、北京和江蘇為最多,四省(市)當(dāng)年受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件均超過或接近1萬件,四省之和約占全國的65%。再加上山東和湖北,則前6省的法院當(dāng)年受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件總和已占全國的77%,呈典型的帕累托效應(yīng)。廣東居于首位,它當(dāng)年受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件占全國的27%,是典型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟大省;浙江次之,占全國18%。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件受理方面,北京市法院居于首位。

表2 全國地方法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件統(tǒng)計(jì)(2012年)②

從各省法院報(bào)告中還可得出其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件相關(guān)信息。例如甘肅省法院雖然受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件不多,但其中的植物新品種權(quán)案件比例卻極高,如2012年甘肅省法院共受理知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件285件,遠(yuǎn)低于沿海省份,但其植物新品種權(quán)案卻高達(dá)116件(占全省知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件的41%),甘肅應(yīng)該是全國植物新品種權(quán)侵權(quán)案件最多且在知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件中所占比例最高的省份。④同注釋? 。

第五,關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事二審案件。在2007—2013年間,全國法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事二審案件亦呈快速增長趨勢,由不到0.3萬件增至近1.2萬件。①參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局:《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)年鑒》(2007—2013各年),知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013年版,第542、655、713-714、651-652、698-699、698-700、569-571頁。這與知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件的快速增長相對(duì)應(yīng)。最高人民法院(知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭)作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的最高審判機(jī)關(guān),每年受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事二審或再審案件及行政訴訟案件數(shù)量都很高,如2013年它受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事、行政案件共計(jì)593件。②參見最高人民法院:《2013年中國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)狀況》,2014年4月26日發(fā)布。這與美國聯(lián)邦最高法院每年只受理少數(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件相比有天壤之別。

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)年鑒或知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)年鑒中均缺乏關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)二審案件類型的全面數(shù)據(jù),只有2002—2004年的相關(guān)數(shù)據(jù)得到公布。③參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局:《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)年鑒》(2003、2004、2005),知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2004、2005、2006年版,第277-278頁、第333-335頁、第307-308頁。根據(jù)這三年全國法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審和二審案件的類型分布,可計(jì)算得出專利、商標(biāo)、著作權(quán)案件的年平均二審率(即二審案件與一審案件之比)分別為25%、21%、23%。可認(rèn)為三者相差不大,因此可把每年知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的平均二審率視為專利等案件的二審率。本文選擇2009—2013年間的數(shù)據(jù)進(jìn)行以下計(jì)算和估算:綜合表1和有關(guān)二審案件的數(shù)據(jù)計(jì)算可知,知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的年平均二審率為13%;全國法院平均每年受理的專利民事一審案件為7381件(見表1),以13%的上訴率計(jì)算,可知法院平均每年受理的專利二審案件約為960件。

三、我國設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的必要性和可行性分析

(一)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的必要性

要論證我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院建設(shè)的必要性,需辨析上述多種問題是否源于知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的缺位,或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的設(shè)置可望解決它們。如果問題另有原因或解決途徑,知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)置就未必有必要,因?yàn)閷iT法院建設(shè)需要較大成本,其運(yùn)行也可能給知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度和社會(huì)秩序帶來不可測的影響,包括較高的訴訟成本和狹窄的案件審判視野等。④同注釋⑥ 。如果相關(guān)問題只有通過設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院才能得到解決或改善,那么它就可成為設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的理由。

第一,知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件多且增長快,導(dǎo)致審判資源缺乏,難以成為設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的理由。該問題完全可以在原有知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法體系下通過合理途徑得以解決或緩解,如在知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件審判壓力大的法院擴(kuò)大知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭的規(guī)模,增加知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件審判法官和書記員的數(shù)量等。如果不增加法官數(shù)量等審判資源,單純地依靠成立知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院并不能解決該問題。換句話說,沒有知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院該問題未必不能解決,有知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院該問題未必能夠解決,即該問題能否解決與是否設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院無關(guān)。

第二,法院審理標(biāo)準(zhǔn)不一,可能導(dǎo)致案情相同或相似但判決卻大相徑庭,或可構(gòu)成設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的理由,雖然其設(shè)置也不可能完全消除該現(xiàn)象。“同案不同判”是常見的司法現(xiàn)象,即使在法治程度較高的美國聯(lián)邦法院系統(tǒng)內(nèi)也不可避免。但是如果在不同法院之間案件適用標(biāo)準(zhǔn)差別太大,甚至伴有地方保護(hù)主義等法外因素干擾,就可能不利于知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的有效實(shí)施,導(dǎo)致當(dāng)事人選擇更有利的法院提起訴訟或通過其他途徑保護(hù)其智力成果,增加訴訟成本和社會(huì)成本。美國CAFC設(shè)立后,有效統(tǒng)一了專利上訴案件審理標(biāo)準(zhǔn),但仍存在法院內(nèi)沖突現(xiàn)象。⑤See Robert D. Swanson, “Implementing the E.U. Unified Patent Court: Lessons from the Federal Circuit”, 9 International Law & Management Review 171, 195-196 (2013).我國地域廣闊,地方保護(hù)主義時(shí)有體現(xiàn),通過設(shè)置統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院以消除各種法外因素對(duì)于案件判決的不當(dāng)影響,盡量統(tǒng)一知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件判決標(biāo)準(zhǔn),尤其值得期待。然而在哪個(gè)層級(jí)、建立何種知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院,從而使統(tǒng)一審理標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)能夠得到有效實(shí)現(xiàn),是值得認(rèn)真對(duì)待的問題,因?yàn)樗€涉及法院設(shè)置與運(yùn)行的可行性。概言之,法律適用標(biāo)準(zhǔn)不一現(xiàn)象雖然不可能得到徹底解決,但它仍是論證知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院必要性的重要理由,因?yàn)樵搯栴}難以通過其他途徑得以有效解決。

第三,專利或商標(biāo)確權(quán)程序可導(dǎo)致循環(huán)訴訟或?qū)@謾?quán)訴訟拖延雖然是人們期望知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院解決的問題,但它卻難以成為論證設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的理由,因?yàn)樵搯栴}的解決未必依賴知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的建立,且僅成立知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院也將難以解決該問題。專利確權(quán)是專利侵權(quán)判斷的基礎(chǔ),不少專利侵權(quán)訴訟也會(huì)引發(fā)確權(quán)訴訟,如何協(xié)調(diào)二者是專利制度應(yīng)考慮的問題,也是世界多國設(shè)立專利法院或知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的主要任務(wù)之一。我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度要解決該問題,有效的途徑是修改行政訴訟法,而非建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院:即使沒有專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院,只要行政訴訟法的規(guī)定得到修改,就可避免循環(huán)訴訟和緩解侵權(quán)訴訟拖延,僅靠設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院難以解決此問題。

在現(xiàn)行專利法、商標(biāo)法和行政訴訟法框架下,專利復(fù)審委員會(huì)(或商標(biāo)評(píng)審委員會(huì))負(fù)責(zé)專利(或商標(biāo))的復(fù)審和無效宣告,當(dāng)事人對(duì)其決定不服可向北京市一中院(現(xiàn)已調(diào)整為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院)提起行政訴訟,法院可以駁回當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求(當(dāng)事人可上訴至北京市高院),也可以撤銷專利復(fù)審委的決定并責(zé)令其作出新的決定(復(fù)審委也可上訴),然而待復(fù)審委作出新決定后,當(dāng)事人仍可訴至法院,從而導(dǎo)致循環(huán)訴訟。循環(huán)訴訟可帶來行政資源和司法資源的浪費(fèi),使權(quán)利處于不確定狀態(tài),不利于專利權(quán)實(shí)施和效益最大化。該問題在我國專利法制定之初就存在,困擾我國專利制度已有30年之久,至今尚未得到有效解決,專利法第四次修正案和最高人民法院的相關(guān)司法解釋均意圖有所突破,但似乎仍難以解決該問題,因?yàn)槠涓丛谟谛姓V訟法的規(guī)定。

依據(jù)行政訴訟法,法院對(duì)于行政訴訟案件可以作出的判決包括維持行政結(jié)論、撤銷或部分撤銷行政結(jié)論并判決行政機(jī)關(guān)重新做出行政結(jié)論。針對(duì)行政上訴案件,法院的判決可包括:駁回上訴,維持原判;若認(rèn)定事實(shí)清楚,但適用法律錯(cuò)誤,依法改判;若認(rèn)定事實(shí)不清,證據(jù)不足,或由于違反法定程序可能影響案件正確判決,裁定撤銷原判,發(fā)回重審,也可在查清事實(shí)后改判。①參見《行政訴訟法》(1989)第54條第(一)、(二)項(xiàng)、第61條。可見針對(duì)專利復(fù)審或無效案件的行政訴訟而言,無論是一審法院還是二審法院,都無權(quán)變更專利復(fù)審委員會(huì)的決定,而只能判決維持其決定或撤銷其決定并要求它做出新決定,后者不得以同樣的事實(shí)和理由作出基本相同的決定。這是導(dǎo)致循環(huán)訴訟和專利侵權(quán)案件訴訟過程漫長的根本原因,若要解決該問題也只有從修改行政訴訟法的規(guī)定入手。

最后,我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法體系效率低,司法權(quán)威不夠,也與是否設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院沒有直接關(guān)系,這涉及我國司法權(quán)威的整體闕如,也難以通過建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院而改善。

綜上,在希望知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院能夠解決的問題中,也只有使知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件得到相對(duì)統(tǒng)一的審理是較為直接和可期待的目標(biāo),并且該目標(biāo)也只能通過設(shè)置統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院路徑得到實(shí)現(xiàn),此為必要性的考慮。

(二)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的可行性:管轄范圍和層級(jí)

在哪個(gè)層級(jí)設(shè)置何種管轄范圍的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院是我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院建設(shè)需解決的基本問題。有專家主張?jiān)O(shè)置“全面覆蓋全部審級(jí)之各種類型知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟案件的專門法院體系”,即除最高人民法院負(fù)責(zé)最高審級(jí)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件外,各種類型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟都由相應(yīng)審級(jí)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理。②陶鑫良:《邁出探索建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的步伐》,載《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》2014年4月18日第8版。這種全面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法體系是英、德、美、日等世界多國均沒有實(shí)施的“宏偉藍(lán)圖”,在我國也無基本的可行性。

如上所述,近年來我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件已達(dá)每年9萬件的規(guī)模,其中專利案件約0.9萬件、商標(biāo)案件2萬余件、著作權(quán)案件5萬余件、其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件約0.5萬件。據(jù)最高人民法院統(tǒng)計(jì),截至2012年底,全國共有420個(gè)各級(jí)法院(包括141個(gè)基層法院)設(shè)立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭;③參見最高人民法院:《2012年中國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)狀況》,2013年4月22日發(fā)布。截至2013年底,全國具有各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件管轄權(quán)的各級(jí)法院約為448個(gè)。④參見最高人民法院:《2013年中國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)狀況》,2014年4月26日發(fā)布。要把全國如此眾多的法院(知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭)審理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)一審案件集中到少數(shù)幾個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院受理和審判,顯然是不可能的,且不說此種制度安排有何弊端(如為當(dāng)事人帶來較高的訴訟成本),因?yàn)闊o論如何,它們當(dāng)前大約是400多個(gè)各級(jí)法院的案件受理量。

針對(duì)在二審層級(jí)設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的問題,有研究者主張對(duì)所有類型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴案件進(jìn)行統(tǒng)一審理、認(rèn)為僅對(duì)專利等技術(shù)類上訴案件統(tǒng)一審理,“未能系統(tǒng)地優(yōu)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作,未能全面地突破知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判瓶頸問題”。①參見陶鑫良:《建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的若干思考》,載《上海法治報(bào)》2014年7月16日,第136版。這顯然是沒有看到知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴案件的數(shù)量:2013年,全國各級(jí)法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事二審案件接近1.2萬件,要把它們集中到1至3個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴法院(或其巡回法庭)進(jìn)行審理,將是極大的案件壓力,因此即使在二審層級(jí)設(shè)置針對(duì)所有類型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的上訴法院并無較大可行性。

事實(shí)上,在世界范圍內(nèi),統(tǒng)一的專利法院才是世界多國司法體系關(guān)注的重點(diǎn),而商標(biāo)、著作權(quán)等非技術(shù)類的案件基本不是。就此來看,我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院方案僅關(guān)注專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件是合理的,但問題是它把重點(diǎn)放到了一審層級(jí),又賦予它在本市轄區(qū)內(nèi)管轄商標(biāo)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的職責(zé),又使其可行性有所降低。

還有在何地設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的問題。我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件分布呈現(xiàn)較大的地區(qū)差異。從表2可知,2012年受理知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件最多的省(直轄市)分別為廣東(占全國當(dāng)年知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件量的27%)、浙江(18%)、北京(民事一審案件占全國10%、行政案件全國第一)、江蘇(10%)、山東(6%)、湖北(5%)、上海(4%)。選擇在北京和廣州設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院尚可理解,但也選擇在上海設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院就面臨質(zhì)疑。如2012年浙江和江蘇受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件均遠(yuǎn)多于上海,二者分別是上海的5倍和2.6倍,若從案件數(shù)量考慮,似乎更應(yīng)在浙江與江蘇設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。把“長三角”地區(qū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)置在上海,除增加訴訟成本外,還會(huì)給上海的交通等城市資源帶來壓力,也不利于周邊地區(qū)均衡發(fā)展。如果將來在浙江和江蘇都設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院,則全國范圍內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院數(shù)量將會(huì)較多,審理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一仍是問題。

從技術(shù)問題可能更為復(fù)雜的植物新品種權(quán)案件角度看,知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的安排亦不合理。如上所述,甘肅省法院受理的植物新品種權(quán)案件數(shù)量在全國名列前茅,相關(guān)法院積累了一定的審理經(jīng)驗(yàn),如果讓此類案件集中在新設(shè)立的數(shù)個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理,就會(huì)限制甘肅法院審理植物新品種權(quán)案件的資格,這不僅會(huì)讓積累多年的審判資源消散,還會(huì)陡然增加當(dāng)事人的訴訟成本和帶來北京等城市資源的壓力。讓甘肅比鄰而居的當(dāng)事人一起去兩千公里外的北京提起和參加訴訟,情何以堪?訴訟成本高昂是顯然的,這也會(huì)降低植物新品種權(quán)制度的效用,因?yàn)槿藗儠?huì)盡量避開成本高且結(jié)果難以預(yù)期的產(chǎn)權(quán)制度。

如果針對(duì)專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)二審案件設(shè)置全國統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴法院,可行性可望得到保證。如上所述,在此前5年間,全國法院受理的專利二審案件平均每年約1000件,此外還需加上當(dāng)前北京市中院和高院每年受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政一審和二審案件。以2012年為例,當(dāng)年北京市一中院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政一審案件為2813件(專利案件700件、商標(biāo)案件2113件),北京市高院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政二審案件為1377件(專利案件353件、商標(biāo)案件1024件)。②中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)年鑒編輯委員會(huì)編:同注釋? ,第67頁。估算可知,統(tǒng)一管轄全國專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)二審案件的上訴法院每年受理的案件規(guī)模大致為:專利二審案件約1000件、專利或商標(biāo)確權(quán)行政訴訟案件約3000件(關(guān)于專利或商標(biāo)確權(quán)訴訟程序的簡約化見下),還有少量涉及植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)等其他技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴案件,共計(jì)每年約4000~4500件的規(guī)模——這相當(dāng)于2012年北京市法院受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政一審和二審案件規(guī)模(4190件)。③中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)年鑒編輯委員會(huì)編:同注釋? ,第66-154頁。以北京市各中級(jí)法院和高級(jí)法院現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政審判庭及民事審判庭(主要是涉及專利等技術(shù)類侵權(quán)案件審理的法官)為主體組成統(tǒng)一的專利上訴法院,就基本可勝任此等規(guī)模的案件審理。

四、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院具體設(shè)置措施

(一)案件管轄范圍和層級(jí)

綜合對(duì)我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的統(tǒng)計(jì)分析,并借鑒他國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法經(jīng)驗(yàn),本文認(rèn)為,在我國當(dāng)前兼具必要性與可行性的方案是在北京設(shè)置唯一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴法院,專屬管轄全國的專利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)和技術(shù)秘密等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)二審案件,以及來自專利復(fù)審委和商評(píng)委等關(guān)于工業(yè)產(chǎn)權(quán)確權(quán)的行政訴訟案件。它應(yīng)是獨(dú)立的高級(jí)人民法院,僅對(duì)最高人民法院和相應(yīng)的立法機(jī)關(guān)負(fù)責(zé),具體可稱“北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)高級(jí)人民法院”。

相應(yīng)地,專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的一審仍保留在中級(jí)法院管轄(原來由高級(jí)法院或基層法院管轄的標(biāo)的較大或較小的此類案件也宜統(tǒng)一由相關(guān)中級(jí)法院管轄)。為降低案件審理標(biāo)準(zhǔn)的不一致,可把受理專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的中級(jí)法院適當(dāng)集中,限定其為省級(jí)政府所在地及計(jì)劃單列市的中級(jí)法院,這樣就可在較大程度上降低專利案件審理標(biāo)準(zhǔn)的差異,提高一致性。各省高級(jí)法院不再管轄專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)二審案件,也不宜再管轄此類知識(shí)產(chǎn)權(quán)一審案件。當(dāng)事人如果對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)高級(jí)法院的判決或裁定不服,可申訴至最高人民法院,由最高人民法院根據(jù)案件涉及的法律問題是否重大或具有較大爭議等因素決定是否受理相關(guān)申訴,從而在整體上把握我國專利制度走向。除各省高院及部分基層法院不再受理專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴案件或一審案件外,北京市以外的各省法院系統(tǒng)針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的審判體系基本保持不變:1.知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事一審案件仍由現(xiàn)有各法院的知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭受理(專利民事一審案件皆由相關(guān)中級(jí)法院管轄);2.商標(biāo)、著作權(quán)、反不正當(dāng)競爭等非技術(shù)類的知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴案件仍堅(jiān)持現(xiàn)有安排,由具管轄權(quán)的各級(jí)法院負(fù)責(zé)。除涉及專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)的上訴案件外,原有的“三合一”審判模式仍可繼續(xù)開展和完善。①參見胡淑珠:《試論知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(法庭)的建立——對(duì)我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判體制改革的理性思考》,載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2010年第4期,第37-42頁。

此種統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴法院有如下優(yōu)點(diǎn):第一,使專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的審理標(biāo)準(zhǔn)在全國范圍內(nèi)得到相對(duì)統(tǒng)一,各種與法律非相關(guān)的因素如地方保護(hù)主義可望被遏制,專利授權(quán)與侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)可望得到協(xié)調(diào)。第二,與美國CAFC相似,該知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴法院可望成為我國專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的樞紐,②同注釋⑥ 。進(jìn)而有利于專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性互動(dòng)。第三,可避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院因商標(biāo)和著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的審理而加重其受理壓力,也可在這些領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮各省高級(jí)法院的集體智慧。第四,最大限度地避免讓知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件獨(dú)立在一般的民事或行政案件之外,也盡量避免讓知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院獨(dú)立于一般法院體系,避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院與法院體系的隔離與疏遠(yuǎn)。第五,對(duì)我國現(xiàn)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判體系(其中包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭和法官等審判資源)造成的侵?jǐn)_最少,將制度改進(jìn)成本降至最低。第六,僅在上訴層級(jí)使專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件得到集中,其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件的審理仍基本堅(jiān)持原有安排,不會(huì)導(dǎo)致訴訟成本大幅增加,也不會(huì)帶來消極的社會(huì)問題(如帶來城市資源壓力)。

隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專利)上訴法院的運(yùn)行,司法權(quán)威可望逐漸建立,專利等上訴案件規(guī)模可望得到合理控制,而非呈持續(xù)增長狀態(tài)。這將在較大程度上統(tǒng)一專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)的授權(quán)與侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn),完善專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度。由此可知,在世界各國的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)置經(jīng)驗(yàn)中,美國CAFC最值得我國借鑒,其成功之處不僅在于統(tǒng)一專利案件的審理標(biāo)準(zhǔn),更在于通過該法院的中樞作用促進(jìn)專利制度的有效實(shí)施。

(二)關(guān)于專利確權(quán)的行政決定之法律定性

為解決專利或商標(biāo)確權(quán)案件可能導(dǎo)致的循環(huán)訴訟或侵權(quán)訴訟拖延,可對(duì)專利復(fù)審委員會(huì)(或商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)等)的決定重新定性,以求突破現(xiàn)有法律束縛。可有三種方案供選擇。

第一,借鑒德國法對(duì)德國專利法院及相關(guān)程序的規(guī)定,把專利復(fù)審委員會(huì)的決定作為一級(jí)司法決定,進(jìn)而賦予當(dāng)事人一次司法救濟(jì)機(jī)會(huì)。③同注釋⑤ 。然而在我國現(xiàn)行法律和司法體制下,如果不先變更專利復(fù)審委為專利法院(指僅涉及專利復(fù)審或無效事務(wù)的法院),此種規(guī)定或有法理上的困境,但是要把專利復(fù)審委等轉(zhuǎn)變?yōu)閷@ㄔ河置媾R制度上的困難。此種方案的可行性較低。

第二,借鑒美國的“準(zhǔn)司法”規(guī)定。美國把隸屬于專利商標(biāo)局的專利審理和上訴委員會(huì)(原為專利上訴與干涉委員會(huì))的決定以及國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)關(guān)于337調(diào)查的決定,作為準(zhǔn)司法決定,賦予當(dāng)事人一次司法救濟(jì)機(jī)會(huì),相應(yīng)的委員會(huì)審判官被稱為“行政法官”。①See 35 USC 6.當(dāng)事人如果對(duì)其決定不服,可上訴至CAFC,后者的判決為終局決定。當(dāng)事人如果對(duì)CAFC的決定不服,只可向聯(lián)邦最高法院請(qǐng)求再審,但是否頒發(fā)調(diào)卷令就屬最高法院自由裁量的范疇(除非涉及重大法律問題或有較大社會(huì)影響,聯(lián)邦最高法院一般不發(fā)布調(diào)卷令,也不會(huì)就同樣性質(zhì)的案件連續(xù)發(fā)布調(diào)卷令)。我國可借鑒此機(jī)制,規(guī)定當(dāng)事人如對(duì)專利復(fù)審委的決定不服,可上訴至將來可能設(shè)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專利)上訴法院,后者的決定為終審決定;當(dāng)事人再不服,只可至最高人民法院申訴,但是否受理申訴就屬最高院自由裁量的范疇。

第三,仍把專利復(fù)審委的決定作為一種行政決定,但在行政訴訟法中把它作為例外情形,規(guī)定針對(duì)工業(yè)產(chǎn)權(quán)的確權(quán)(包括無效)決定,當(dāng)事人只有一次司法救濟(jì)機(jī)會(huì)。當(dāng)事人對(duì)專利復(fù)審委的決定不服,可至知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴法院提起訴訟,該法院的判決即為終審判決,當(dāng)事人不服只可申訴至最高院。這與第二種方案基本一致,不同的只是對(duì)專利復(fù)審委等確權(quán)機(jī)構(gòu)決定的法律性質(zhì)規(guī)定不同。

無論哪種方案,從行政訴訟法角度看,均是為涉及專利等工業(yè)產(chǎn)權(quán)確權(quán)的行政訴訟設(shè)置例外,賦予法院維持或變更專利復(fù)審委等行政決定的權(quán)力,以解決程序沖突或糾纏。應(yīng)理解,法院對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的判決并不必然隨著審判層級(jí)提高而更加公平或公正,更不用說對(duì)司法效率的保障了。對(duì)于專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件而言,“法院對(duì)技術(shù)事實(shí)的認(rèn)定并不必然因?qū)徏?jí)的增加而精進(jìn)”,也不會(huì)在判決的公平或公正性方面更有保障,因此目標(biāo)為有效減少工業(yè)產(chǎn)權(quán)確權(quán)訴訟審級(jí)的做法就具必要性與合理性。②同注釋⑤ ,第63頁。

比較三種路徑,可知把專利復(fù)審委等確權(quán)機(jī)構(gòu)的決定視為一種準(zhǔn)司法決定繼而賦予當(dāng)事人一次司法救濟(jì)機(jī)會(huì)的方式更具可行性和有益性。第一,如此規(guī)定對(duì)現(xiàn)有制度侵?jǐn)_最少,它無需改變專利復(fù)審委的任何組織機(jī)構(gòu)。第二,它會(huì)實(shí)質(zhì)縮短專利確權(quán)周期,從根本上避免循環(huán)訴訟,也可在較大程度上避免專利侵權(quán)訴訟拖延。第三,它可徹底解決專利復(fù)審委等機(jī)構(gòu)的訟累,因?yàn)榧热黄錄Q定屬準(zhǔn)司法決定,當(dāng)事人因?qū)ζ錄Q定不服而上訴至知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院,做出該決定的專利復(fù)審委就沒有必要作為一方當(dāng)事人參加訴訟,從而節(jié)約行政資源。在訴訟程序上化繁為簡,既可保證當(dāng)事人有機(jī)會(huì)獲得合理的法律救濟(jì),也有助于提高專利制度效率。如果考慮到在行訴法中尚無準(zhǔn)司法的概念,也可對(duì)工業(yè)產(chǎn)權(quán)確權(quán)決定以例外方式直接規(guī)定。

根據(jù)已實(shí)施的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院方案,當(dāng)事人如果不服專利復(fù)審委關(guān)于專利復(fù)審或無效的決定,可向新成立的北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(中級(jí)法院)提起行政訴訟,如果再不服其判決或裁定,可向北京市高院提起上訴。這是維持現(xiàn)狀的做法,仍然可能導(dǎo)致冗長的程序和循環(huán)訴訟,就此而言,當(dāng)前的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)置方案僅是在延續(xù)原有做法。

五、一些知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法理念的澄清

(一)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件并非越多越好

對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法而言,樹立司法權(quán)威與提高司法效率相輔相成。與之相關(guān),知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件并非越多越好,知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的有效實(shí)施及其社會(huì)功能的實(shí)現(xiàn)并不簡單以知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件多少為衡量指標(biāo),而追求較多知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的做法或許是“政績”思維的體現(xiàn)。鑒于訴訟成本高昂和訴訟結(jié)果的不確定性,并非所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛都值得訴至法院,當(dāng)事人的協(xié)商與和解在任何時(shí)間都值得鼓勵(lì)。在美國也是如此,被訴至法院的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛可能僅占全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的10%或更少,多數(shù)沒有被訴至法院的糾紛可能通過和解得到解決。①參見鞠靖、白一婷:《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院:“德國模式比美國模式更適合中國”——訪美國聯(lián)邦巡回上訴法院前首席法官蘭德爾·雷德》,載《南方周末》2014年7月10日,第A5版。我國的法院,尤其是最高人民法院應(yīng)注重發(fā)揮案件的引導(dǎo)作用,對(duì)于類似性質(zhì)的案件不宜重復(fù)受理,否則即使以每年幾百件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件受理量也難以產(chǎn)生與美國聯(lián)邦最高法院相當(dāng)?shù)挠绊懥Α"趨⒁娮罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于北京網(wǎng)尚文化傳播有限公司與珠海市眾多網(wǎng)吧或網(wǎng)絡(luò)公司等侵害信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)糾紛系列再審案(60個(gè))。案件資料見中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)裁判文書網(wǎng),網(wǎng)址為http://ipr.court.gov.cn/zgrmfy/zzqhljq/。

雖然說導(dǎo)致案件泛濫的原因可能包括訴訟成本低,但也肯定涉及司法判決沒有權(quán)威,不能產(chǎn)生示范效應(yīng)等。社會(huì)和產(chǎn)業(yè)界需要的是較為穩(wěn)定的司法準(zhǔn)則,讓人們對(duì)其行為后果有所預(yù)期,以便有效安排研發(fā)和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)。對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件而言,審理標(biāo)準(zhǔn)及法律救濟(jì)的公正與效率應(yīng)是主要目標(biāo)。一旦解決了司法公正問題,相關(guān)判定原則就可推廣,司法效率因而會(huì)提高。單純追求案件數(shù)量對(duì)于司法規(guī)則和司法權(quán)威的形成未必有效,對(duì)于社會(huì)行為的指導(dǎo)也未必有積極意義。最高院(知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法權(quán)威建設(shè)過程中應(yīng)多關(guān)注具有重大法律及社會(huì)意義的案件,通過它們對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度做出理性引導(dǎo)。

(二)為何一定要“變庭為院”

在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代,知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院已成為知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法建設(shè)的重要組成部分。從德國專利法院到美國CAFC以及日本的知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院等,雖然各國設(shè)置的法院名稱不同,案件管轄范疇各異,但基本都在專門法院體制下發(fā)揮著知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法功能。知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院是指專屬管轄一類或幾類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的法院,它有相對(duì)專業(yè)的法官和審判資源配置,能夠相對(duì)專業(yè)地審理知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。可認(rèn)為,知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院有專屬的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件管轄范圍和專業(yè)法官兩個(gè)基本特征。

如果以此標(biāo)準(zhǔn)判斷,可知我國很多法院設(shè)置的知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭均具備這些特征,因此可認(rèn)為它們屬典型的“知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院”機(jī)構(gòu),只不過它們被冠以“知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭”而非“知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院”之名。二十多年來,在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法、行訴法和民訴法等法律框架下,最高院已就各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的管轄問題做出詳細(xì)安排。為審理各種類型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件,這些眾多的知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭一般都配置相對(duì)專業(yè)的法官,他們中的多數(shù)都應(yīng)該有資格進(jìn)入正在建設(shè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院成為專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法官。

我國既然已有發(fā)展較為成熟的(甚至有些復(fù)雜的)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭結(jié)構(gòu)(其他不少國家也有類似的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭③同注釋?,第38頁。),為什么還要追求名義上的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院?這可能源于人們尤其是決策者并沒有意識(shí)到在我國從基層法院到最高法院都已有相對(duì)專業(yè)的“知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭”設(shè)置,其功能實(shí)質(zhì)相當(dāng)于“知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院”,只不過它們沒有知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院之名罷了。我國既有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭模式是在此前二三十年我國司法實(shí)踐的基礎(chǔ)上,隨著時(shí)代發(fā)展而逐漸演化形成的模式,在我國當(dāng)今司法體系下具有切實(shí)的可行性與合理性(當(dāng)然它還需要不斷改進(jìn))。與另行設(shè)置獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院相比,我國現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭模式有其內(nèi)在優(yōu)勢,包括有助于避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院與一般司法體系因隔離而致隔閡,也有助于避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院或法官視野的狹窄化。④同注釋⑥ ,第86-88頁。

比較而言,我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭體系已是世界上最為復(fù)雜且相對(duì)完善(不完善之處正是我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院建設(shè)需要補(bǔ)充的地方,尤其是專利上訴法院的闕如)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法體系:1.從案件管轄范圍看,各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件皆屬知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭的管轄范圍,這足以與任何國家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的管轄范圍相比肩;2.從法庭分工看,多級(jí)法院已設(shè)置專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭,一些法院已嘗試知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事、行政和刑事案件的“三合一”審理模式,并且在北京市一中院等原來知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件較多的法院,知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭也已被再細(xì)分為負(fù)責(zé)專利、著作權(quán)案件以及負(fù)責(zé)商標(biāo)、反不正當(dāng)競爭等案件的審判庭;3.從法院層級(jí)看,從中級(jí)法院到高級(jí)法院,再到最高人民法院,都設(shè)有專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭(或稱“民三庭”),甚至很多基層法院也經(jīng)指定建立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭,負(fù)責(zé)管轄某些類別的小標(biāo)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件,這也是在其他國家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院體系中所少見的;4.與知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭的設(shè)置相對(duì)應(yīng),我國也有分工細(xì)致、專業(yè)且有豐富審判經(jīng)驗(yàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法官。

這些相互交織的因素意味著,在分工之細(xì)、管轄的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件種類之全、設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭的法院層級(jí)之多等幾方面,我國原有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法體系足以與任何國家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法體系相媲美。

具有我國特色的知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判體系是20世紀(jì)80年代以來,伴隨知識(shí)產(chǎn)權(quán)法相繼實(shí)施以及我國加入《巴黎公約》和《TRIPS協(xié)定》等,逐步建設(shè)而成,其中既有立法活動(dòng),也有最高院通過司法解釋等在案件管轄范圍、層級(jí)設(shè)置和法院指定等多方面的努力,可以說是逐步演化形成。對(duì)于逐漸定型且有特色的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭體系,緣何改弦更張,非要替換成效果未必更好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院?莫非知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一旦設(shè)置,一切問題就可迎刃而解?如上所述,我國當(dāng)前知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法中存在的不少問題并非源于知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判機(jī)構(gòu)的不足,它們更可能是司法權(quán)威和司法效率不足在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域中的反映。針對(duì)這些問題,管理者應(yīng)積極籌劃如何從根本上提高司法權(quán)威和司法效率,而不應(yīng)把解決問題的希望僅寄托在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)立上。

概言之,知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院建設(shè)宜遵循理性的判斷,爭取以最小的制度建設(shè)成本造就最優(yōu)的制度效果,而非僅為設(shè)置知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院而設(shè)置,以免對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度和社會(huì)秩序造成沖擊,且可能產(chǎn)生難以預(yù)期的后果。我國既有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭制度并非不好的制度,雖然它有不足需要完善,但我們也不應(yīng)徹底放棄它而從頭設(shè)立新機(jī)構(gòu)。沒有人能夠保證出于頂層設(shè)計(jì)而推進(jìn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院體系能夠做得更好,沒有全面和深入的研究作為支撐,頂層設(shè)計(jì)或演化為空中樓閣,于知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法制度并無益處。

(三)被特殊對(duì)待并非總是好事

與美國一些研究者擔(dān)憂專利上訴法院的特殊化會(huì)不利于專利制度的正當(dāng)運(yùn)行不同,①同注釋⑥ ,第86-88頁。國內(nèi)一些研究者事事主張要對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件及其審判組織進(jìn)行特殊化處理,抱怨法院內(nèi)設(shè)置的知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭與其他如民事或刑事審判庭處于同等地位,強(qiáng)調(diào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的特殊性“決定了在領(lǐng)導(dǎo)配備、管轄設(shè)置、案件管理、法官選拔等方面都有其特殊性”,主張“要真正推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判走向?qū)I(yè)、高效,還有賴于知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的設(shè)立”。②李松:《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院何日破繭》,載《瞭望》2014年第17期,第26-27頁。此等主張擬把復(fù)雜的問題想當(dāng)然地寄托在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的建立上,而并無必要的研究作為支撐。專門設(shè)立的海事法院似乎游離于司法體系之外,或可作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院特殊化的鏡鑒。

關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴法院的法官組成和選擇標(biāo)準(zhǔn),可借鑒德國、日本和美國的經(jīng)驗(yàn),選擇具有科技和法律背景的法官,以多元化的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)多樣化的技術(shù)問題。③參見郭壽康、李劍:《我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判組織專門化問題研究——以德國聯(lián)邦專利法院為視角》,載《法學(xué)家》2008年第3期,第60-61頁;韋貴紅、閻達(dá):《域外知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的設(shè)置與運(yùn)行》,載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2014年第4期,第100頁;程雪梅、何培育:《歐洲統(tǒng)一專利法院的考察與借鑒——兼論我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院構(gòu)建的路徑》,載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2014年第4期,第90-93頁。然而人們也不應(yīng)當(dāng)對(duì)具有技術(shù)知識(shí)背景的法官或技術(shù)調(diào)查官過于依賴,認(rèn)為他們可輕易解決專利案件所涉技術(shù)問題。這顯然不可能,因?yàn)殡S著時(shí)代發(fā)展,專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域越分越細(xì),知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院不可能在所有技術(shù)領(lǐng)域都找到合適的專家或技術(shù)調(diào)查人員,更不可能在每個(gè)技術(shù)領(lǐng)域都配備法官。非技術(shù)背景的法官也同樣有優(yōu)勢,他們或可廣泛地理解專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的運(yùn)行及相關(guān)社會(huì)因素,并在法律解釋方面具有更為全面的訓(xùn)練。④同注釋? , p.198。

結(jié) 論

結(jié)合我國當(dāng)前的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法情形,必要且可行的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院方案是在北京設(shè)置統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴法院:它應(yīng)是高級(jí)法院級(jí)別;案件管轄范圍既包括來自專利復(fù)審委等涉及專利等工業(yè)產(chǎn)權(quán)確權(quán)的行政訴訟案件,也包括全國范圍的專利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)和技術(shù)秘密等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)的二審案件。相應(yīng)地,專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)一審案件應(yīng)由相對(duì)集中的中級(jí)人民法院管轄,各省高級(jí)法院不再管轄專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)的二審案件(及一審案件)。行政訴訟法可對(duì)涉及專利等工業(yè)產(chǎn)權(quán)的確權(quán)決定設(shè)置例外,賦予當(dāng)事人一次司法救濟(jì)機(jī)會(huì),進(jìn)而從根本上解決工業(yè)產(chǎn)權(quán)確權(quán)中的循環(huán)訴訟以及侵權(quán)訴訟拖延問題。商標(biāo)、著作權(quán)和反不正當(dāng)競爭等非技術(shù)類的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件,無論一審或二審,仍由原來的管轄法院及其知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭負(fù)責(zé)審理。

這種統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)上訴法院應(yīng)是我國在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代最具必要性與可行性的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院建設(shè)方案。它對(duì)此前30年間在我國逐漸形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法體系和司法秩序予以充分尊重,對(duì)我國現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件管轄體系和司法體系造成的侵?jǐn)_最低,在具備時(shí)代必要性的同時(shí)也能夠保證具有現(xiàn)實(shí)可行性,可望能夠以較小的制度建設(shè)或改造成本達(dá)到建設(shè)統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的目標(biāo)。

由此可知,業(yè)已付諸實(shí)施的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院建設(shè)方案在法院層級(jí)、案件管轄、設(shè)置區(qū)域等方面均存在問題,符合制度理性的可行性較低(強(qiáng)行推進(jìn)是另外的問題),也難以解決專利等工業(yè)產(chǎn)權(quán)確權(quán)中的循環(huán)訴訟。北京或上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院基本是當(dāng)?shù)馗髦屑?jí)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭的組合,它們雖然被稱為“知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院”,但仍難以解決相關(guān)的法律或社會(huì)問題。當(dāng)前知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院方案的基本意義僅在于以知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院之名維持現(xiàn)狀(其實(shí)施可能帶來訴訟成本增加等),而為人們所關(guān)注的諸多知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法問題仍將存在。知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院建設(shè)方案雖然號(hào)稱參照了國際經(jīng)驗(yàn),但其設(shè)置方向及具體方案都未必正確,此種缺乏可行性且沒有可期待的社會(huì)效果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院方案可說是缺乏系統(tǒng)研究的結(jié)果。

Statistical data indicated that China has giant amount of intellectual property cases in both trial courts and appeal courts, especially copyright and trademark cases. It is necessary and practicablely to establish a nationally unif i ed intellectual property court (“IP court”) for appeals in Beijing. It shall be of a higher people's court, with national jurisdiction of administrative cases involving review or invalidation of patent or other industrial properties from the Patent Reexamination Board as such and civil cases involving patent, plant variety, layout design and technical know-how appealed from the intermediate people's court. Correspondingly, the cases involving trademark and copyright could be handled by the intellectual property chambers within the contemporary court system as usual. This plan may help establish a nationally unif i ed IP court for appealed patent cases as such at low cost and with less interference to the established judicial system and judicial order. The recently enforced project for IP court in China has not been a preferred choice.

IPR; patent; intellectual property court (IP court); patent court

劉銀良,北京大學(xué)法學(xué)院教授,法學(xué)博士

⑨ 數(shù)據(jù)來源:國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局:《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)年鑒》(2000-2013各年版),第249、266、276-278、332-337、305-310、405-406、542、655、713-714、651-652、698-699、698-700、569-571頁。

② 數(shù)據(jù)來源:中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)年鑒編輯委員會(huì)編:《中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)年鑒》(2012),法律出版社2013年版,第66~154頁。表格中的數(shù)據(jù)是根據(jù)各省法院報(bào)告整理而得。很多省份的報(bào)告缺乏關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事二審案件(在表格中以“-”表示)及其類型分布的數(shù)據(jù),四川省的數(shù)據(jù)可能是一審與二審案件合計(jì)。這反映出當(dāng)前知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法統(tǒng)計(jì)的不足。

③ 鑒于在知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件管轄方面北京市法院的特殊性,此處把北京市一中院和北京市高院分別受理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件的一審案件、二審案件及其合計(jì)分別列在其民事一審、二審和合計(jì)數(shù)據(jù)后。