強制性運動療法對腦卒中偏癱患者上肢運動功能的影響

張朝霞,曾科學,麥王向,葉正茂,陳福強,何海英

(1.廣州市海珠區第一人民醫院康復科,廣東 廣州 510220;2.廣東省第二中醫院康復科,廣東 廣州 510095;3.廣州醫科大學附屬第二醫院康復科,廣東 廣州 510260)

強制性運動療法對腦卒中偏癱患者上肢運動功能的影響

張朝霞1,曾科學2,麥王向1,葉正茂3,陳福強1,何海英1

(1.廣州市海珠區第一人民醫院康復科,廣東 廣州 510220;2.廣東省第二中醫院康復科,廣東 廣州 510095;3.廣州醫科大學附屬第二醫院康復科,廣東 廣州 510260)

目的 探討強制性運動療法對腦卒中偏癱患者上肢運動功能的影響。方法選取2012年6月至2013年6月在我院及廣醫二院就診的60例腦卒中偏癱患者作為研究對象,隨機的分為觀察組和對照組各30例。對照組患者采取傳統康復治療方法,觀察組患者采取強制性運動療法;經訓練四個星期后,采用Fugl-Meyer運動功能評分法與改良巴氏指數對兩組患者上肢運動功能進行評定和比較。結果治療后,觀察組患者Fugl-Meyer運動功能評分值與改良巴氏指數分別為(45.49±3.36)和(75.52±6.81);對照組分別為(36.41±3.81)和(66.25±5.14),差異均有統計學意義(P<0.05)。結論腦卒中偏癱患者使用強制性運動療法能夠在很大程度上改善患者的上肢運動功能,使患者早日恢復康復,值得在臨床中推廣使用。

強制性運動療法;腦卒中偏癱;上肢運動功能

腦卒中是中老年人臨床急癥之一,往往伴發肢體運動功能障礙,臨床中,腦卒中偏癱的恢復次序呈現較為明顯的特點,即為下肢恢復比上肢快、近端比遠端更容易恢復等。據相關報道稱,90%的腦卒中偏癱患者可以恢復基本的步行功能,但很大一部分患者上肢運動功能康復不理想,腦卒中后半年左右,有30%~66%的患者會發生程度不一的上肢運動功能障礙,偏癱患者上肢康復是目前康復醫學的難點之一,而上肢運動功能對于患者的日常生活活動能力非常重要,對提高患者的自信心和生活質量也有很大的作用[1]。因此,對于腦卒中偏癱患者,采取有效的治療方法便顯得極為重要。本文旨在探討強制性運動療法對腦卒中偏癱患者上肢運動功能的影響,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2012年6月至2013年6月廣州市海珠區第一人民醫院及廣州醫學院第二附屬醫院就診的60例腦卒中偏癱患者。所有患者均符合有關“腦卒中偏癱”的診斷標準[2]。其中,男性36例,女性24例;年齡42~79歲,平均(56.36±2.12)歲;平均入選病程(93.24±4.86)d;平均康復干預時間(23.36±8.21)d;偏癱部位:左側29例,右側31例。隨機分為觀察組和對照組各30例,對照組患者采取傳統康復治療方法,觀察組患者采取強制性運動療法。觀察組患者符合強制性運動療法入選標準[3],即為:①病程>3個月;②年齡超過18歲;③患側腕關節伸展大于20°,拇指與其余四指中其中兩指的掌指關節與指尖關節伸展大于10°,并且1 min內可重復動作三次;④對于患側被動關節活動度,肩關節屈曲及外展大于90°,肩關節外旋大于45°,肘關節伸展小于30°,前臂旋后與旋前均大于45°;⑤不存在嚴重的認知功能障礙;⑥對于藥物無法控制的問題不存在;⑦穿上吊帶與夾板后可保持一定的平衡,具備常規安全保障;⑧從坐到站與上廁所的移位可通過自己獨立完成,可保持靜態站姿,手扶東西≥2 min。此外,兩組患者在年齡、癥狀等方面比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組 該組患者采取傳統康復治療方法,以神經生理療法為主,以ROOD法與PNF法為輔,進行上肢功能訓練,每日分兩次訓練,上午與下午均訓練40 min,每星期訓練5 d,持續訓練4個星期。

1.2.2 觀察組 該組患者采取強制性運動療法。①對健側肢體進行限制使用:患者需穿戴吊帶對健側上肢活動進行限制,使用手夾板對健手限制使用,患者處于清醒狀態使用≥90%,在正式訓練前需對患者進行穿脫吊帶與夾板等方面的指導與訓練,直至患者可自行完成[4]。②重塑訓練[5]:以每一位患者不同程度的功能缺損狀態選擇相應的重塑程序,制定并落實個體訓練配套方案,明確訓練項目,通常標準約為6個,每個小項訓練15~20次,及時做好患者訓練反饋工作,使患者能夠感受到自己訓練的進步。每日訓練時長為6 h,每星期訓練5 d,持續訓練4個星期。

1.3 判定標準 患者入選時和運動想象療法治療8周后對兩組患者分別進行Fugl-Meyer運動功能評分[6]和改良Barthel指數(MBI)[7]評價。評定由不參與治療工作的專人負責。

1.4 統計學方法 應用SPSS13.0統計學軟件進行數據分析,計量資料以均數±標準差(±s)表示,其組間比較采用t檢驗,計數資料用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

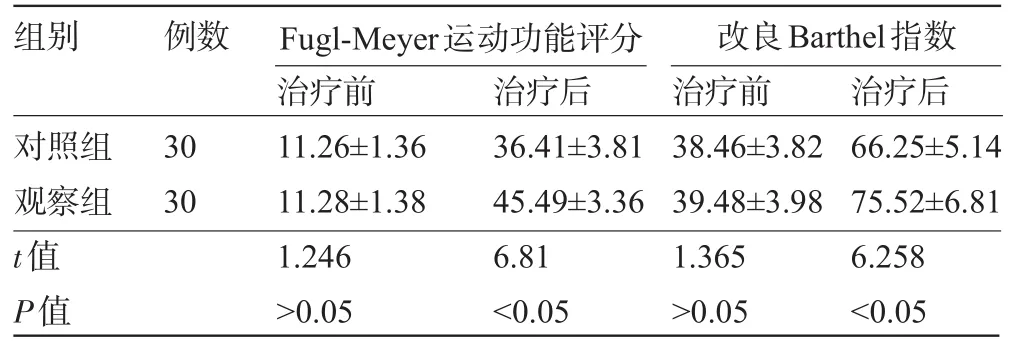

治療前,觀察組患者Fugl-Meyer運動功能評分以及改良Barthel指數與對照組比較差異均無統計學意義(P>0.05);經治療后,兩組患者的Fugl-Meyer運動功能評分以及改良Barthel指數均升高,兩組比較差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療前后Fugl-Meyer運動功能評分及改良Barthel指數比較(±s)

表1 兩組患者治療前后Fugl-Meyer運動功能評分及改良Barthel指數比較(±s)

對照組觀察組t值P值30 30 11.26±1.36 11.28±1.38 1.246>0.05 36.41±3.81 45.49±3.36 6.81<0.05 38.46±3.82 39.48±3.98 1.365>0.05 66.25±5.14 75.52±6.81 6.258<0.05

3 討論

腦卒中的發病率極高,并且致死率也相當高,一旦伴發腦卒中偏癱,將嚴重影響患者的身心健康。對于腦卒中偏癱患者,目前通常使用傳統康復治療方法,以神經生理療法為主,以ROOD法與PNF法為輔[8]。使用該方法進行治療,可以在一定程度上使患者患肢運功功能得到恢復,但同時該方法也存在一定的缺陷性,例如:治療過程單一化,極易使患者對治療過程失去積極性,同時由于治療環境的限制,導致此方法無法滿意患者治療需要。因此,本組研究重點提高了強制性運動療法的主動作用。“強制性運動療法”是由美國Alabama大學神經科學研究人員通過動物實驗而發展起來的治療上神經元損傷的一種訓練方法,與神經發育療法或其他傳統的治療腦損傷患者的運動療法相比,強制性使用運動療法是從動物實驗到臨床應用,具有可靠的神經科學基礎,更易改善患者上肢運動能夠,同時能夠有效提升上肢日常活動能力。

本研究以傳統康復療法為對照,以Fugl-Meyer運動功能評分法與改良Barthel指數為標準,進而對兩組患者上肢運動功能進行評定。結果表明,經治療后,觀察組患者Fugl-Meyer運動功能評分值與改良巴氏指數顯著升高,提示患者上肢活動功能得到較好的改善。在康復訓練中,上肢康復較下肢康復緩慢,因下肢屬支撐結構,在日常的床邊運動、站立訓練等都可以對其進行改善,而上肢屬懸掛結構,平常康復運動中較下肢不易鍛煉。通過本研究發現,“強制性運動療法”可以有效對患者上肢功能進行改善,促進患者日常生活能力的恢復。

綜上所述,強制性運動療法是一種新的康復治療技術,主要是限制健側肢體活動,強制使用患側肢體功能和在日常生活活動能力中泛化,從而提高患者患側肢體功能,促使腦卒中患者的上肢使用能力(尤其是Ⅰ~Ⅳ)。有著顯著的康復療效。對于腦卒中偏癱患者,使用強制性運動療法能夠在很大程度上改善上肢運動功能,使患者早日康復,回歸社會,因此值得在臨床中推廣使用。

[1]高中領.強制性使用運動療法對腦卒中偏癱患者上肢運動功能的影響[J].中國民康醫學,2011,23(16):1968-1969.

[2]劉永平,王文清,程子輝,等.改良和傳統強制性運動療法對腦卒中偏癱患者上肢運動功能療效的臨床觀察[J].臨床和實驗醫學雜志,2011,10(6):404-406.

[3]符 俏,陳文遠,喻錦成,等.運動想象療法對腦卒中偏癱患者上肢運動功能的影響[J].中國康復醫學雜志,2010,25(1):53-55.

[4]高圣海,冉春風,朱玉霞,等.強制性使用運動療法聯合針灸治療腦卒中偏癱患者上肢運動功能障礙療效觀察[J].中醫藥臨床雜志,2014,26(4):361-362.

[5]張裴景,任亞峰,李 碩,等.運動表象訓練結合作業療法對腦卒中偏癱患者上肢和手功能的影響[J].中國康復理論與實踐,2011, 17(8):719-721.

[6]馬 蘭,郝春艷.腦卒中肢體功能障礙的綜合康復治療效果[J].社區醫學雜志,2013,11(4):27-28.

[7]劉廣艷,石志敏.穴位按摩護理措施對腦卒中患者ADL能力的影響[J].四川中醫,2014,32(3):162-164.

[8]章志超,楊萬同,廖維靖,等.改良強制性使用運動療法對急性期腦卒中患者上肢功能的影響[J].世界中西醫結合雜志,2011,6 (1):41-44.

R743.3

B

1003—6350(2015)15—2286—02

10.3969/j.issn.1003-6350.2015.15.0823

2014-11-25)

2014年廣東省醫學科研基金項目(編號:A2014604)

曾科學。E-mail:zengkexue@163.com