慢性萎縮性胃炎中醫證型分布規律

趙曉丹 孫靜晶 周斌

慢性萎縮性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)臨床多表現為胃脘部的痞滿、疼痛、噯氣、納呆等。屬于中醫“胃痞”、“胃脘痛”等范疇。國內多項研究表明,慢性萎縮性胃炎的中醫辨證分型分布與胃黏膜病理改變及H.pylori 感染存在一定的相關性。

1 對象與方法

1.1 研究對象

431例患者均來自2012年2月至2014年2月就診于中國中醫科學院廣安門醫院脾胃科門診、病房經胃鏡及病理組織學檢查確診為慢性萎縮性胃炎的符合納入標準的患者。年齡24 ~70 歲,男性162 例,女性269 例。

1.2 診斷標準

西醫診斷標準參照中華醫學會消化病學分會2006年9月的上海《中國慢性胃炎共識意見》[1]。中醫辨證標準參照《慢性萎縮性胃炎中醫診療共識意見(2009,深圳)》[2]。(1)肝胃氣滯證:主癥:胃脘脹滿或脹痛,脅肋脹痛;次癥:癥狀因情緒因素誘發或加重,噯氣頻做,胸悶不舒,舌苔薄白,脈弦。(2)肝胃郁熱證:主癥:胃脘饑嘈不適或灼痛,脈弦或弦數;次癥:心煩易怒,嘈雜反酸,口干口苦,大便干燥,舌質紅苔黃。(3)脾胃虛弱證(脾胃虛寒證):主癥:胃脘脹滿或隱痛,胃部喜按或喜暖;次癥:食少納呆,大便稀溏,倦怠乏力,氣短懶言,食后脘悶,舌質淡,脈細弱。(4)脾胃濕熱證:主癥:胃脘痞脹或疼痛,舌質紅,苔黃厚或膩;次癥:口苦口臭,惡心或嘔吐,胃脘灼熱,大便黏滯或稀溏,脈滑數。(5)胃陰不足證:主癥:胃脘痞悶不適或灼痛,舌紅少津,苔少;次癥:饑不欲食或嘈雜,口干,大便干燥,形瘦食少,脈細。(6)胃絡瘀血證:主癥:胃脘痞滿或痛有定處,舌質暗紅或有瘀點、瘀斑;次癥:胃痛拒按,黑便,面色暗滯,脈弦澀。

1.3 納入排除標準

納入標準:符合慢性萎縮性胃炎診斷標準的患者;年齡在18 ~70 歲之間。

排除標準:合并消化性潰瘍或病理診斷疑有惡變者;合并心、腦、肝、腎和造血系統等嚴重原發性疾病,或影響其生存的嚴重疾病,如腫瘤、艾滋病等,及精神病患者;妊娠、哺乳期婦女。

1.4 統計學處理

采用SPSS 19.0 統計軟件進行數據處理。各證型間H.pylori 陽性率比較采用χ2檢驗。其他結果采用秩和檢驗Kruskal-Wallis 法檢驗,以P <0.05 表示差異有統計學意義。兩兩比較采用兩個獨立樣本的非參數檢驗,臨界值校正為P' <0.0033 表示差異有統計學意義。

2 結果

431例患者中,肝胃氣滯證59 例,肝胃郁熱證35 例,脾胃虛弱證168 例,脾胃濕熱證52 例,胃陰不足證24 例,胃絡瘀血證93 例。

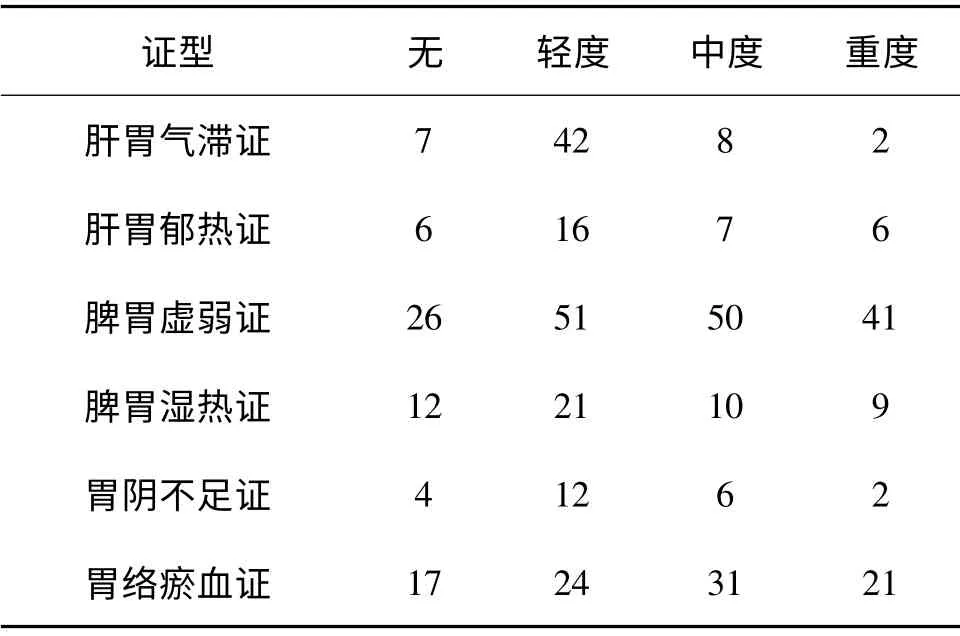

2.1 中醫證型和胃黏膜萎縮程度的關系

不同中醫證型間胃黏膜萎縮程度分布情況比較,經Kruskal-Wallis 法檢驗,χ2=19.234,P =0.002 <0.01,表明各證型在萎縮程度的分布上存在顯著性差異。各證型間兩兩相比,P' =0.0033,肝胃氣滯證與脾胃虛弱證相比較P =0.000 <0.0033;與胃絡瘀血證相比較,P =0.001 <0.0033,差異均有統計學意義。余證型兩兩比較,P>0.0033,差異無統計學意義。見表1。

表1 CAG 患者各證型不同萎縮程度分布情況

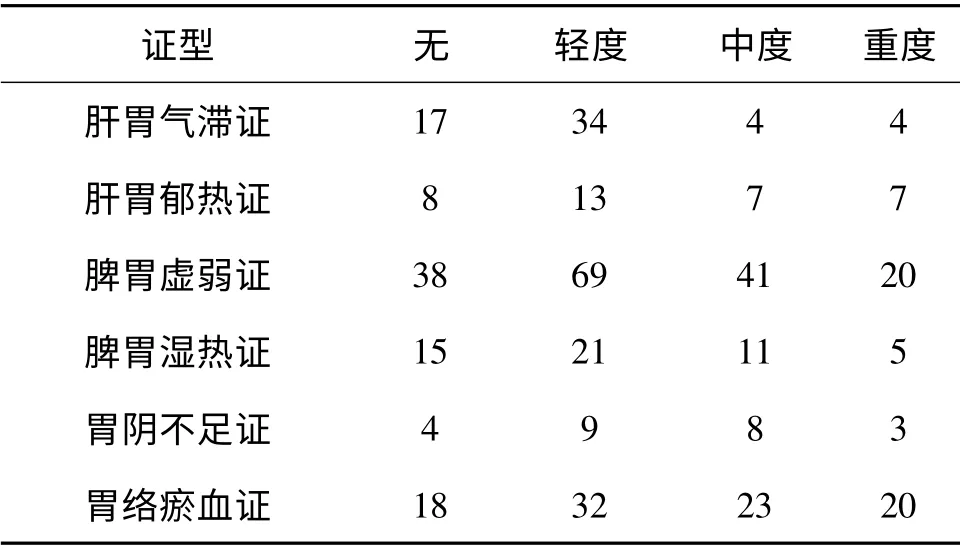

2.2 不同中醫證型胃黏膜腸上皮化生程度比較

經Kruskal-Wallis 法檢驗,χ2= 14.503,P =0.013 <0.05,表明各證型在不同程度腸化生分布上存在顯著性差異。各證型間兩兩相比,P' =0.008,肝胃氣滯證與胃絡瘀血證相比較,P = 0.001 <0.0033,差異有統計學意義。余各證型間兩兩比較,P>0.0033,差異無統計學意義。見表2。

表2 CAG 患者各證型不同腸化生程度分布情況

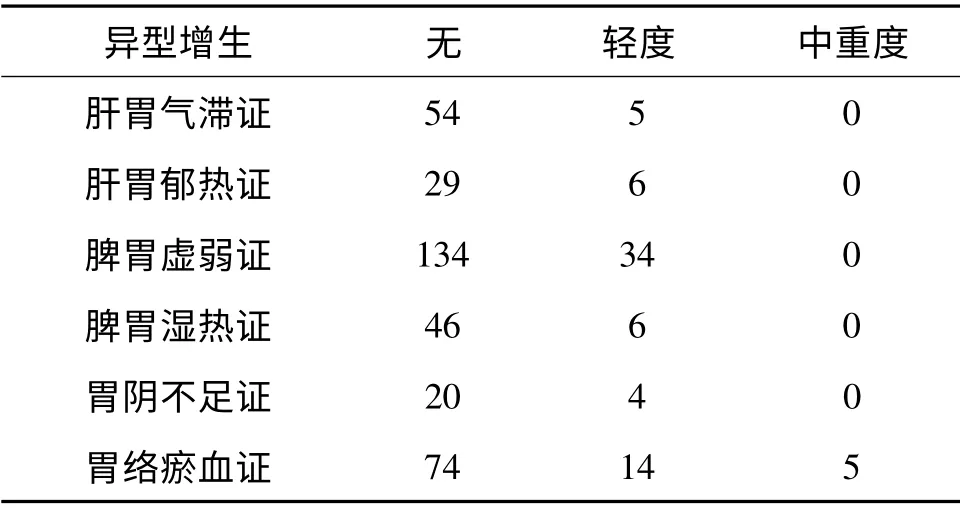

2.3 不同中醫證型胃黏膜異型增生程度比較

經Kruskal-Wallis 法檢驗,χ2=5.099,P=0.404>0.05,不同證型在不同程度異型增生分布上無顯著性差異。見表3。

表3 CAG 患者各證型不同異型增生程度分布情況

2.4 不同中醫證型與H.pylori 感染

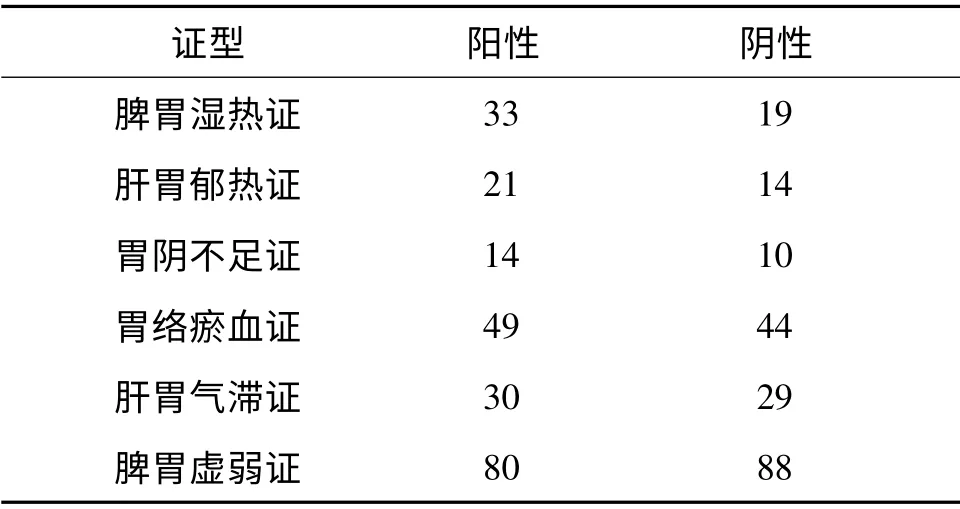

H.pylori 陽性率為脾胃濕熱證(63.5%)>肝胃郁熱證(60.0%)>胃陰不足證(58.3%)>胃絡瘀血證(52.7%)>肝胃氣滯證(50.8%)>脾胃虛弱證(47.6%),但各證型間總體比較,經χ2檢驗,χ2=5.290,P=0.381>0.05,差異無統計學意義。見表4。

表4 CAG 患者各證型H.pylori 感染情況

3 討論

各證型出現頻率依次為脾胃虛弱證>胃絡瘀血證>肝胃氣滯證>脾胃濕熱證>肝胃郁熱證>胃陰不足證。可見本病為本虛標實,虛實夾雜之證。本虛則以脾胃虛弱為主。李乾構[3]對96 篇有關CAG 文獻中的7496 例CAG 進行了統計,其中,脾胃虛弱證共出現39 次,共1667 例,多于其他各證型。本研究中脾胃虛弱證所占比例最高,所得結論與早期研究基本相符。李東垣提出“內傷脾胃,百病由生”的觀點。脾胃共處中焦,互為表里。脾主運化水谷,胃主受納腐熟,脾主升清,胃主通降。脾胃功能健旺,則水谷精微得以運化輸布,升降有權;若素體脾胃不健、中氣久虛,或飲食勞倦、損及脾胃,或病中重用寒涼克伐之劑、耗傷脾胃之氣,或病后胃氣未復,皆可導致脾胃功能失常,運化不力,中焦氣機停滯,而生痞滿。本研究中重度萎縮、輕度腸化生、輕度異型增生均以脾胃虛弱證為主;且431例CAG 患者脾胃虛弱證在總人數中所占比例最大,可見,脾胃虛弱貫穿于慢性萎縮性胃炎的整個過程,為萎縮性胃炎發生發展的關鍵病機,是慢性萎縮性胃炎發生發展的根本所在。

本研究各證型中輕度萎縮所占比例分別為肝胃氣滯證71.19%、胃陰不足證50%、肝胃郁熱證45.71%、脾胃濕熱證 40.38%、脾胃虛弱證30.36%、胃絡瘀血證25.81%,可推斷,肝胃氣滯證的CAG 患者胃黏膜萎縮改變以輕度為主。肝為剛臟,性喜調達。李東垣:“先由喜怒悲憂恐為五賊所傷,而后脾氣不行,勞役飲食不節繼之,則元氣乃傷。”《臨證指南醫案·木乘土》:“肝為起病之源,胃為傳病之所”。疾病初起,患者因情志不暢而致肝失疏泄,木郁克土,脾胃虛弱而運化不力,氣機升降失常,阻滯中焦。葉天士“初病在氣”,故所見胃黏膜病理改變相對較輕,以輕度萎縮為主。陳晶等[4]發現肝胃不和證在輕度萎縮多見;蘭邵陽等[5]對106 例老年CAG 患者調查發現肝胃不和型胃黏膜萎縮以輕度為主;結果與本研究基本一致。

本研究中胃粘膜中重度異型增生改變者均為胃絡瘀血證,可推斷隨著慢性萎縮性胃炎病程的延長、病情的加重,其病位多由氣入血而致瘀血壅阻胃絡。《臨證指南醫案·胃脘痛》:“胃痛久而屢發,必有凝痰聚瘀。”可見脾胃之病易生瘀滯。脾胃虛弱,脾失升清,胃失降濁,氣機壅滯而生瘀;水濕停聚,壅而化熱,煎熬津液,使血行停滯而成瘀;素體陽虛、或嗜食生冷、感受寒濕之邪者,或胃陰不足、久病陰損及陽者,虛寒內生,血脈失于溫煦,凝血成瘀;脾運失健,水谷精微不得運化,氣血生化乏源,氣虛無力行血,致血運停滯而成瘀;脾氣虛失于統血,血溢脈外,離經之血停而為瘀。唐旭東[6]教授在秉承董建華教授脾胃“通降論”,認為本病氣滯在先,血瘀在后。

431例患者中各證型中胃粘膜腸化生改變者所占比例分別為胃陰不足證83.33%、胃絡瘀血證80.65%、脾胃虛弱證 77.38%、肝胃郁熱證77.14%、肝胃氣滯證 76.36%、脾胃濕熱證71.15%。其中胃陰不足證中腸化生者所占比例最高,推斷慢性萎縮性胃炎辨證為胃陰不足證患者,其胃粘膜病理改變多為腸化生。CAG日久,脾胃運化失常,水濕停滯中焦,聚而化熱,灼傷胃陰,或脾胃虛寒,陽損及陰,致陰津不足,胃體失于濡養。腸上皮化生則為胃黏膜上皮細胞被腸粘膜上皮細胞取代,胃酸及胃蛋白酶分泌減少,與中醫中所說胃陰不足證相似。羅敬河等[7]發現胃陰不足型腸上皮化生顯著高于其它各證型;蘭邵陽等[5]發現老年慢性萎縮性胃炎患者中胃陰不足型伴腸上皮化生發生率最高;王相東等[8]發現腸化型慢性萎縮性胃炎患者的典型中醫證型為胃陰不足證。本研究結果與上述結論基本相符。

本研究患者H.pylori 陽性患者占總人數的52.7%,各證型H.pylori 陽性率依次為脾胃濕熱證(63.5%)、肝胃郁熱證(60.0%)、胃陰不足證(58.3%)、胃絡瘀血證(52.7%)、肝胃氣滯證(50.8%)、脾胃虛弱證(47.6%)。數據顯示,本研究CAG 患者H.pylori 感染以脾胃濕熱證為主,與國內[4-5,9]研究基本相符;其次為肝胃郁熱證,可見,H.pylori 感染多屬實證。H.pylori 感染與慢性萎縮性胃炎的發生發展密切相關,長期和反復感染可使部分患者胃黏膜發生萎縮和腸化生,且大多數學者認為,根除H.pylori 治療可以防止胃黏膜萎縮和腸化的進一步發展[10],因此,對于慢性萎縮性胃炎兼H.pylori 感染者,應積極行H.pylori 根除治療以防止萎縮性胃炎的進一步發展。

[1]中華醫學會消化病學分會.中國慢性胃炎共識意見[J].中華消化雜志.2007,27(1):45-50.

[2]中華中醫藥學會脾胃病分會.慢性萎縮性胃炎中醫診療共識意見[J].中國中西醫結合消化雜志.2010,18(5):345-349

[3]李乾構.萎縮性胃炎辨證的證型探討[J].北京中醫雜志,1992,3:9-10.

[4]陳晶,周曉虹,韓樹堂.慢性萎縮性胃炎證型分布規律研究[J].江蘇中醫藥,2008,40(11):36-38

[5]蘭邵陽,陶雙友.老年慢性萎縮性胃炎中醫證型分析[J].新中醫,2013,45(6):23-25.

[6]劉賡,唐旭東.唐旭東辨證治療慢性萎縮性胃炎經驗體會[J].遼寧中醫雜志,2009,36(5):734-736.

[7]羅敬河,劉春慧.慢性萎縮性胃炎辨證分型與胃黏膜改變相關性研究[J].醫學臨床研究,2010,27(9):1664-1666.

[8]王相東,喬喜婷,樊西玲,等.胃癌前病變病理分型與中醫證型、舌象相關性的臨床研究[J].江蘇中醫藥,2012,44(9):24-25.

[9]黃雅慧,郭菊清,劉越洋,等.慢性萎縮性胃炎胃粘膜癌前病變病理變化與中醫證型及Hp 的相關性研究[C]//中華中醫藥學會脾胃病分會第二十四次全國脾胃病學術交流會論文匯編,2012:184-187.

[10]Rugge M,Genta RM.Staging and grading of chronic gastritis[J].Hum Pathol,2005,36(3):228-233.