基于“厥(證)”相關(guān)術(shù)語(yǔ)分析中醫(yī)病證名英譯的翻譯策略

滿雪 劉更生

中醫(yī)是中華民族傳統(tǒng)文化的重要組成部分,中醫(yī)學(xué)術(shù)交流與中醫(yī)文化傳播得到了大力推動(dòng),尤其是近30年來(lái)中醫(yī)術(shù)語(yǔ)英譯標(biāo)準(zhǔn)化的探討從未間斷。但是中醫(yī)語(yǔ)言體現(xiàn)著中醫(yī)固有的思維方式和特點(diǎn),受自身發(fā)展和地域限制等因素的影響,部分中醫(yī)術(shù)語(yǔ)本身便失于標(biāo)準(zhǔn),尤其是中醫(yī)病證的命名。對(duì)于國(guó)內(nèi)中醫(yī)學(xué)術(shù)發(fā)展而言,中醫(yī)病名規(guī)范化研究所涉及的問(wèn)題多且難度大,這增大了中醫(yī)術(shù)語(yǔ)英譯工作的難度。若要保持中醫(yī)名詞術(shù)語(yǔ)原有概念和特色以達(dá)到“信”、“達(dá)”、“雅”的標(biāo)準(zhǔn),仍然任重而道遠(yuǎn)。本文將以比較分析“厥”及“厥證”相關(guān)病名的英譯為基礎(chǔ),對(duì)中醫(yī)病名翻譯策略進(jìn)行探討。

1 “厥”與“厥證”

“厥”作為病名曾出現(xiàn)于《山海經(jīng)》、《呂氏春秋》等古籍中。《釋名·釋疾病》曰:“厥,逆氣從下蹶起上行,入心脅也。”《素問(wèn)·五藏生成篇》解釋“厥”為“凝于足者為厥”,王冰注云“厥,謂足逆冷也”。隨著后世醫(yī)家對(duì)疾病認(rèn)識(shí)的加深,“厥”的含義不斷地被深化探討。古醫(yī)籍中記載的“厥證”名目繁多,有以病因命名者,如食厥、酒厥、痰厥、蛔厥;有以病性命名者,如陰厥、陽(yáng)厥、虛厥、實(shí)厥;有以病之暴急危重而命名者,如暴厥、大厥、薄厥、煎厥;有以病狀命名者,如寒厥、熱厥、暈厥、痹厥;有以病位命名者,如心厥、肝厥、脾厥、肺厥等[1]。

這些古醫(yī)籍中出現(xiàn)的病名經(jīng)過(guò)歷朝歷代醫(yī)家的傳承和闡發(fā),其內(nèi)涵與外延有所變化,疾病的命名已經(jīng)有失規(guī)范。但是,縱觀“厥”的歷史源流,眾多醫(yī)家的討論重點(diǎn)一般脫離不了兩個(gè)癥狀,其一為“手足癥狀”,其二為“昏倒”。[2]《黃帝內(nèi)經(jīng)》言“厥,氣上逆而陰陽(yáng)失調(diào),輕則四肢寒冷,重則不省人事也”,但是無(wú)論厥證的臨床表現(xiàn)如何,其病機(jī)在于氣機(jī)突然逆亂,升降乖戾,氣血陰陽(yáng)不相順接。除了以上兩方面,《中醫(yī)大辭典》[3]對(duì)“厥證”的解釋還指出其另一含義,即“癃證之危重者”。

西醫(yī)理論中,沒(méi)有與中醫(yī)“厥”或“厥證”完全對(duì)應(yīng)的病名。然而,表示“昏厥”或“暈厥”之意,可以翻譯為“Syncope”一詞,維基百科[4](Wikipedia)將其解釋為:

Syncope is the medical term for fainting or passing out,is defined as a transient loss of consciousness and postural tone,characterized by rapid onset,short duration,and spontaneous recovery,due to global cerebral hypoperfusion (low blood flow to the brain)that most often results from hypotension (low blood pressure).Many forms of syncope are preceded by a prodromal state that often includes dizziness and loss of vision(“blackout”)(temporary),loss of hearing (temporary),loss of pain and feeling (temporary),nausea and abdominal discomfort,weakness,sweating,a feeling of heat,palpitations and other phenomena.

由此,可以看出中醫(yī)“厥(證)”的概念要大于西醫(yī)“暈厥”,但是二者的癥狀描述又有重合之處,即突然昏厥,不省人事,伴隨心悸、汗出等情況。

2 “厥(證)”的英譯分析

在中醫(yī)術(shù)語(yǔ)英譯標(biāo)準(zhǔn)化探討的學(xué)術(shù)背景之下,中外譯者對(duì)于“厥(證)”相關(guān)術(shù)語(yǔ)的英譯采取了不同的翻譯策略。但是為了使目的語(yǔ)讀者順利接收本文所傳遞的信息,在語(yǔ)言轉(zhuǎn)化過(guò)程中,紛紛以其癥狀或病機(jī)為重點(diǎn)進(jìn)行了英譯。筆者結(jié)合“厥(證)”的實(shí)際涵義,通過(guò)分類對(duì)比分析世界衛(wèi)生組織(WHO)西太平洋地區(qū)2007年頒布的《傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)名詞術(shù)語(yǔ)國(guó)際標(biāo) 準(zhǔn)》[5](2007)(WHOInternational Standard Teminologieson Traditional Medicine in the Western Pacific Region)、全國(guó)科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì)中醫(yī)藥學(xué)名詞審定委員會(huì)公布的《中醫(yī)藥學(xué)名詞》[6]、謝竹藩《中醫(yī)藥常用名詞術(shù)語(yǔ)英譯》[7]、魏迺杰《實(shí)用英文中醫(yī)辭典》[8]以及《漢英雙解中醫(yī)大辭典》[9]中的術(shù)語(yǔ)英譯,梳理針對(duì)病名“厥(證)”的翻譯思路。

“厥(證)”一詞有多重義項(xiàng),翻譯不一。有以此病證的病機(jī)來(lái)翻譯,如WHO 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)將其翻譯為“reversal of qi”,《實(shí)用英文中醫(yī)詞典》譯為“reversal pattern”;有以“syncope(暈厥)”一詞作解,如《中醫(yī)藥常用名詞術(shù)語(yǔ)英譯》。考慮到此病名的多重含義,若僅以“syncope(暈厥)”翻譯,未免片面,縮小了其癥狀范圍,丟失了“暈厥”之外的其他義項(xiàng);而以病機(jī)氣血不暢、陰陽(yáng)不和作解,也難免讀者生疏疑問(wèn)。若采用音譯的翻譯方法,將“厥”譯為“Jue(Syndrome)”,可以較全面地保留中醫(yī)病名“厥(證)”的含義。此外,《素問(wèn)》中表示危重癃證的“厥”也可直接音譯為“Jue”。

其他“厥(證)”的中醫(yī)病證術(shù)語(yǔ)翻譯可根據(jù)其不同的含義歸為三類。

第一類:病情輕者,“手足冷逆”。《傷寒論》中提出:“凡厥者,陰陽(yáng)氣不相順接,便為厥。厥者,手足逆冷者是也。”由此可見,“厥”的病證表現(xiàn)之一,即由于陰陽(yáng)不和所致的手足厥冷。在厥冷、厥逆、臟厥、陰厥、寒厥、熱厥等病名中,都采用了此義項(xiàng)。見表1。

表1 表達(dá)“手足厥冷”的“厥(證)”病名

表1病證名中,“厥”的表現(xiàn)癥狀翻譯突出“手足厥冷(cold limbs)”或病機(jī)氣機(jī)逆亂(reversal),寒、熱、蛔為致“厥”的病因,“臟厥”中“臟”則為病位。若都以“syncope”翻譯,不能準(zhǔn)確反映病證名本義。因此,對(duì)于“厥逆”、“寒厥”,譯者們強(qiáng)調(diào)“cold limbs”,對(duì)于“熱厥”、“臟厥”、“蛔厥”則采用了“病因+癥狀”的翻譯方式。當(dāng)然,中醫(yī)術(shù)語(yǔ)的翻譯不能脫離中醫(yī)古籍或中醫(yī)語(yǔ)言泛泛而談,在不同的語(yǔ)言環(huán)境之下,為了使術(shù)語(yǔ)的翻譯忠實(shí)于中醫(yī)文本,保持中醫(yī)特色而又能夠貼近目的語(yǔ)讀者,可借鑒李照國(guó)先生在其譯作《黃帝內(nèi)經(jīng)素問(wèn)》[10]中使用的翻譯方法,即“音譯+(文內(nèi)注解)”,如“厥逆”譯作“Jueni (syncope or cold limbs)”。

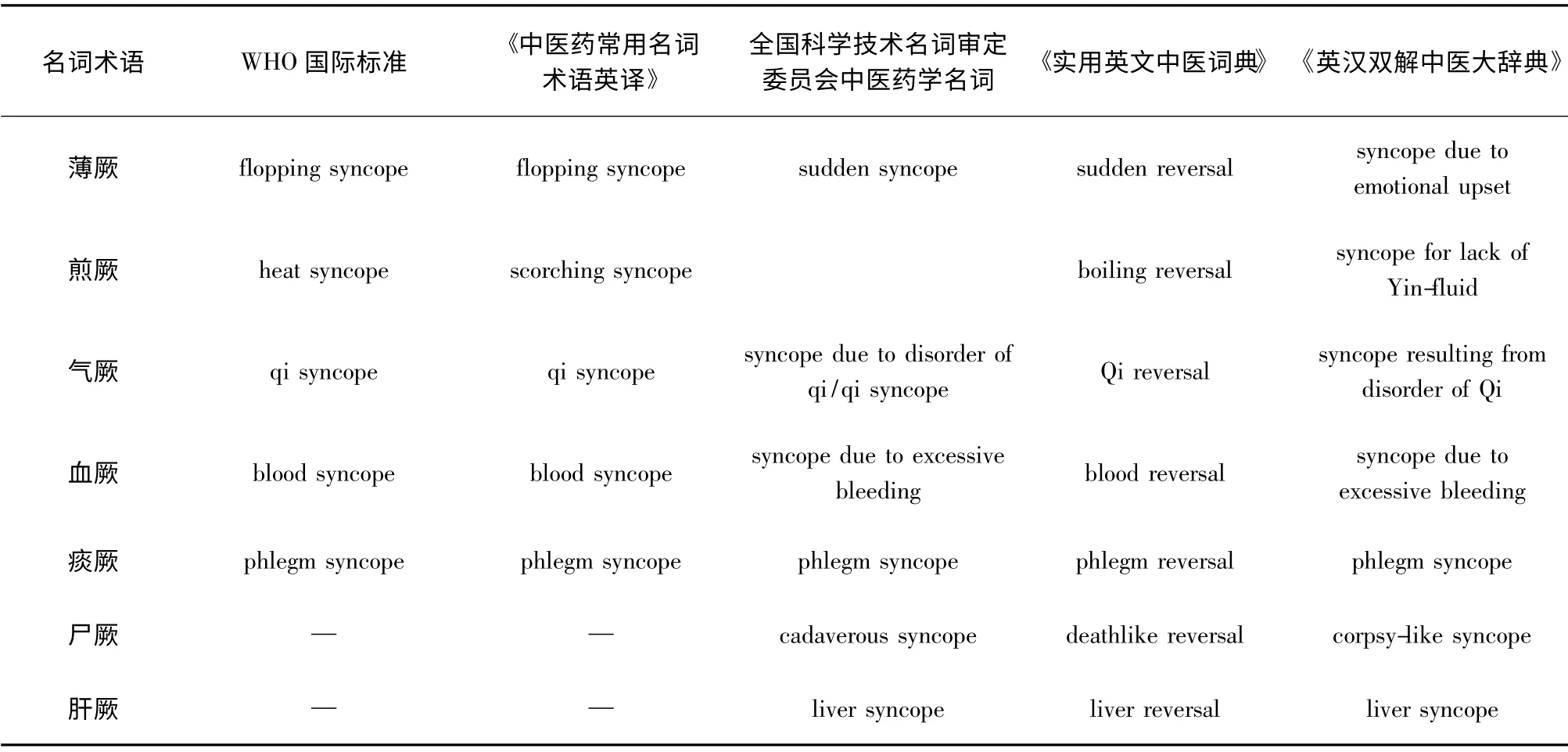

第二類:病情重者,“卒然昏冒,不省人事”。因氣血陰陽(yáng)相失,進(jìn)而陰陽(yáng)離絕,或是陰陽(yáng)氣血失常,氣血敗亂,而產(chǎn)生頭暈、視物模糊、汗出,后發(fā)生昏仆的病證表現(xiàn)。諸如薄厥、煎厥、氣厥、血厥、大厥等病名,都側(cè)重描述昏厥的表現(xiàn),但同時(shí)多伴隨有手足冷逆的情況出現(xiàn)。見表2。

表2中對(duì)于此類“厥(證)”英譯可概括為兩類翻譯思路:其一,保留中醫(yī)術(shù)語(yǔ)特色,采用“reversal”一詞,反映出此證病機(jī),如魏迺杰先生的英譯,“氣厥”譯為“Qi reversal”,“痰厥”譯為“phlegm reversal”;其二,以西醫(yī)病名直接翻譯。中醫(yī)“厥(證)”的此義項(xiàng)與西醫(yī)“暈厥”相比較:第一,二者臨床癥狀相似,突然意識(shí)喪失、摔倒、汗出、惡心、面色蒼白、四肢發(fā)涼等;第二,二者病因相似,中醫(yī)此類“厥證”可由飲食不節(jié)、外感邪氣、七情內(nèi)傷導(dǎo)致,西醫(yī)“暈厥”可由悲傷、失血、劇痛、悶熱等刺激因素導(dǎo)致,二者較為一致。WHO 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、《中醫(yī)藥常用名詞術(shù)語(yǔ)英譯》、中醫(yī)藥學(xué)名詞以及《英漢雙解中醫(yī)大辭典》都采用歸化翻譯策略將此類“厥”譯為“syncope”。若以“病位/病因/病狀+厥”命名的中醫(yī)術(shù)語(yǔ),多譯為“(position/etiology/symptom)+syncope”,如“肝厥”譯為“l(fā)iver syncope”,“血厥”譯為“blood syncope”,“尸厥”譯為“corpsy-like syncope”。若以“程度/發(fā)病形勢(shì)+厥”命名,多譯為“(adjective)+ syncope”,如“薄厥”譯為“sudden syncope”,“大厥”譯為“severe syncope”。

表2 表達(dá)“卒然昏冒”的“厥(證)”病名

第三類:中醫(yī)中“厥陰”、“厥陰病”及六經(jīng)之厥等術(shù)語(yǔ)可直接采用音譯的翻譯方法,保留中醫(yī)原有特色,譯為“Jueyin”、“Jueyin syndrome”。

除了以上三種情況,部分含“厥”的中醫(yī)術(shù)語(yǔ)旨在強(qiáng)調(diào)“厥(證)”產(chǎn)生的病機(jī),即陰陽(yáng)氣血不順接或氣閉不通,中外譯者多譯作“reversal”或“adverse”。如WHO 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)翻譯“上厥下竭”譯為“upper body reversal and lower body exhaustion”,李照國(guó)先生翻譯《素問(wèn)》中“下厥上冒”為“adverse flow of Qi from the lower to the upper”。

3 中醫(yī)病證名翻譯策略

中醫(yī)語(yǔ)言沉淀著中國(guó)歷史文化、古代哲學(xué)、價(jià)值觀念等傳統(tǒng)文化內(nèi)涵。與此同時(shí),中醫(yī)語(yǔ)言伴隨著中醫(yī)學(xué)術(shù)的發(fā)展而不斷豐富豐富,產(chǎn)生了大量術(shù)語(yǔ),其中包括中醫(yī)病證術(shù)語(yǔ)。筆者就中醫(yī)病名英譯思考如下:

第一,考證病名源流,堅(jiān)持語(yǔ)境翻譯。隨著前代醫(yī)家認(rèn)知的加深,對(duì)疾病闡釋愈發(fā)詳盡,然而由于地域限制、古醫(yī)籍中術(shù)語(yǔ)使用欠規(guī)范等問(wèn)題,病證術(shù)語(yǔ)具有多義性和模糊性且都有其各自的病名源流脈絡(luò)。部分中醫(yī)病證術(shù)語(yǔ)的內(nèi)涵與外延的不確定性造成了術(shù)語(yǔ)歧義化,給英譯工作帶來(lái)困難。

尤其對(duì)于古醫(yī)籍中病癥名的英譯要考慮自古至今病名沿革以及語(yǔ)言轉(zhuǎn)換的雙重因素,同時(shí)跨越時(shí)間、空間兩個(gè)維度進(jìn)行中醫(yī)翻譯,實(shí)現(xiàn)中醫(yī)學(xué)術(shù)及中醫(yī)文化的“再生”。同一病名出現(xiàn)的不同語(yǔ)境之下,實(shí)際指代不同的臨床癥狀甚至是不同的疾病,因此要堅(jiān)持在特定語(yǔ)境中進(jìn)行中醫(yī)病證名的翻譯。

第二,立足中醫(yī)傳播,保持文化特色。中醫(yī)英譯的目的是學(xué)術(shù)交流和文化傳播,因此翻譯工作要建立在目的語(yǔ)讀者理解的基礎(chǔ)之上。同時(shí),為了更好地讓讀者了解博大精深的中醫(yī)理論,要適當(dāng)保留中醫(yī)語(yǔ)言中的東方哲學(xué)和文化內(nèi)涵,這也符合“語(yǔ)言國(guó)情學(xué)”的核心理論。根據(jù)語(yǔ)境,靈活地選用音譯法、直譯法、西醫(yī)病名翻譯法等翻譯方法,較為完整地保留并傳達(dá)中醫(yī)基礎(chǔ)理論指導(dǎo)下對(duì)于疾病的認(rèn)識(shí)和理解。

基于“厥(證)”的病證名翻譯可以看出,中醫(yī)病證名有其發(fā)展源流和歷史沿革。利用文獻(xiàn)學(xué)研究方法,溯本清源,辨析其意,立足不同的語(yǔ)言環(huán)境,靈活地選擇相應(yīng)的翻譯方法,才可推動(dòng)中醫(yī)學(xué)知識(shí)的有效傳遞,實(shí)現(xiàn)中醫(yī)文獻(xiàn)的語(yǔ)言轉(zhuǎn)換,促進(jìn)中國(guó)傳統(tǒng)文化的傳播。

[1]諸姝君,吳承玉.論厥與厥證[J].南京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報(bào),2002,(18):143.

[2]郭培杰.古醫(yī)籍中厥病的文獻(xiàn)研究[D].北京:北京中醫(yī)藥大學(xué),2013:78.

[3]李經(jīng)緯,鄧鐵濤,余瀛鰲,等.中醫(yī)大辭典[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2004:1689.

[4]Wikipedia.Syncope (medicine)[DB/OL].(2014-11-30)[2014-12-04].http://en.wikipedia.org/wiki/Syncope_(medicine).

[5]世界衛(wèi)生組織(西太平洋地區(qū)).WHO 西太平洋地區(qū)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)名詞術(shù)語(yǔ)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)[M].北京:北京大學(xué)醫(yī)學(xué)出版社,2009.

[6]中醫(yī)藥學(xué)名詞審定委員會(huì).中醫(yī)藥學(xué)名詞[M].北京:科學(xué)出版社,2005.

[7]謝竹藩.中醫(yī)藥常用名詞術(shù)語(yǔ)英譯[M].北京:中國(guó)中醫(yī)藥出版社,2004.

[8]魏迺杰.實(shí)用英文中醫(yī)辭典[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2002.

[9]原一祥,任繼學(xué),黃龍,等.漢英雙解中醫(yī)大辭典[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,1996.

[10]黃帝內(nèi)經(jīng)·素問(wèn)[M].李照國(guó),英譯;劉希茹,今譯.西安:世界圖書出版公司,2005.