豫北傳統民居院落形制的氣候適應性

李道一,張 萍,閆海燕

(河南理工大學建筑與藝術設計學院,河南焦作454003)

1 引言

目前國內有不少學者對傳統民居氣候適應性進行了研究,劉加平院士主要研究了建筑節能、傳統民居的可持續發展方向;李保峰、李曉峰教授團隊著眼于建筑表皮與氣候適應性的關聯研究;湖南大學、華南理工大學等院校在其區域范圍內做了相關的研究。這些研究主要集中在特殊氣候的地區,如新疆、西藏、關中、甘肅等,因其氣候特征顯著,故而建筑形式特殊,深具研究價值,但對于豫北地區建筑氣候適應性的研究并不多。圍合庭院是構成我國傳統民居最基本的空間形態,從大的方面來講,傳統民居的氣候適應性是通過圍合庭院的形態和尺度變化來體現的。筆者通過實地調研和測繪豫北的兩個傳統村落,試圖從院落的圍合形制及院落高寬比、開間進深比等比例關系分析院落與氣候適應性的關系。

2 村落概況

寨卜昌、北朱村同處于焦作市區周邊的平原地帶,這里氣候為暖溫帶大陸性季風氣候。四季變化鮮明:春旱多風,夏熱多雨,秋高氣爽,冬寒少雪。年平均氣溫在14.9°C,7 月份最熱,月平均氣溫 27.3°C。1 月份最冷,月平均氣溫為-2.9°C。本文所述的傳統民居皆指保存較好的明清古民居,這些建筑真實的再現了豫北傳統民居的原始面貌。北朱村有省級文物保護單位兩處,即忠烈公張昺祠和北朱村古民居;系國家第二批列入中國傳統村落之一。寨卜昌先后于2000年9月、2013年5月被列為省級、國家級重點文物保護單位。

3 測繪結果分析

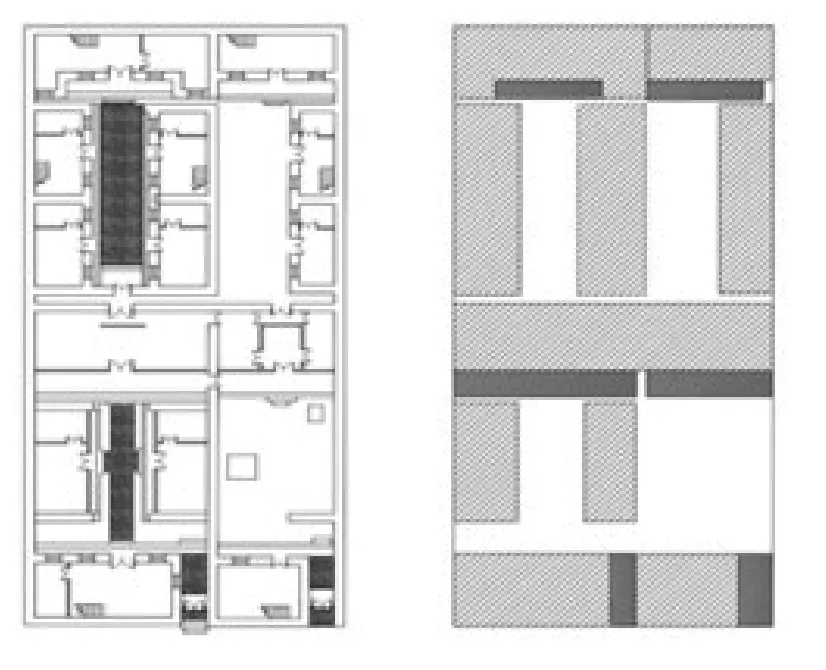

3.1 圍合院落形制

寨卜昌的院落形制以主次并列式院落為主,另外還有一進式的四合院。主次并列即一座正常的二進院子為主院,其旁另加一座次院(圖1)。次院的特點是比主院面寬窄但與主院等長,共同形成一座大型院落。次院一般只布置一排廂房,四面都有單體建筑圍合成庭院空間。從圖中可以看出外部院落平面形式為極窄的長方形,寬度是兩廂房檐口間距且等于正房明間面闊。緊密圍合的空間減弱不良氣候的危害,窄長的南北向圍合庭院避開冬季以西北風為主導的冷風影響,面積較小圍合緊密也可以減少建筑的熱損失。夏季,打開向內開放的門窗洞口,窄長形式的南北向圍合庭院形成了一條通風走廊可以迎納以東南風為主導的涼風,改善建筑內部的自然通風。

圖1 寨卜昌典型民居平面

北朱村傳統民居院落基本構成要素有宅門、倒座、院落、廂房、正房等(圖2)。入口大多設置在合院正南向,與主導東南風有一定角度,夏季通過入口引風進入庭院。北向迎風面開小窗或基本不開窗以阻止寒風侵入室內,建筑在體量上北端的主房通常高于其他房屋,處于最高位置,這樣有利于遮擋寒冷的西北風,使庭院處于風影區,形成較穩定的庭院環境。

寨卜昌和北朱村這種外封閉內開敞的院落格局,使院落整體受外部環境的影響較小,院落內部的空氣可以通過上方的開敞空間與室外空氣進行交換,使院落與民居室內有較好的空氣質量,還可以有效的適應豫北多風沙的天氣。在南向主入口處通常設置影壁或花墻,除了遮擋視線外還起到冬季防止冷風倒灌的作用。同時坐北朝南的布局與建筑避冬風納夏風相契合。

圖2 北朱村典型民居平面

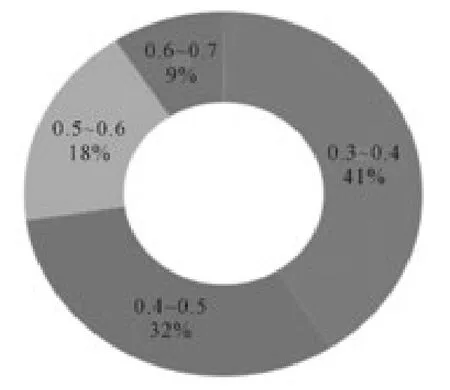

3.2 圍合院落高寬比

高寬比指圍合庭院檐口高度與進深之比,它反映民居圍合庭院遮陽和納陽的能力。通過測量和總結,寨卜昌傳統民居圍合院落的高寬比在0.3~0.7之間。其中高寬比在0.3~0.4之間的占41%,在0.4~0.5之間的占32%,在0.5~0.6、0.6~0.7之間的分別占18%和9%(圖3)。可見,寨卜昌圍合院落的高寬比多集中在0.3~0.5之間。

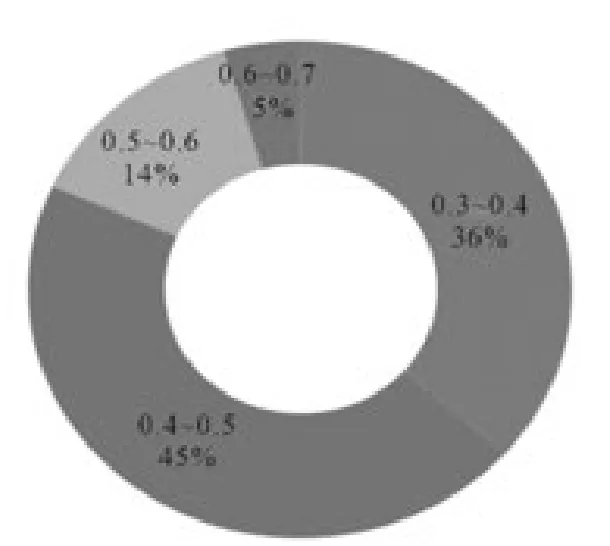

對于北朱村這樣的三合院、四合院來說,南向的遮擋物大多是倒座。北朱村的主屋南向通常開大窗,充分接納陽光。由圖4可知,處于過度氣候區的北朱村傳統民居的庭院高寬比在0.3~0.4之間的占36%,在0.4~0.5之間的占45%,在0.5~0.6、0.6~0.7之間的分別占14%和5%。同樣,北朱村院落的高寬比在0.3~0.5之間的較多。

在空間上減少圍合庭院空間南側遮擋物對于東西廂房的遮擋,有利于東西廂房的納陽。由于很小的高寬比,故南邊的遮擋物基本不影響主屋的納陽。當太陽高度角比較大時,自身的屋頂挑檐在避陽中起到重要作用,能夠遮擋大部分太陽輻射,而此時南側的遮擋物遮擋效果就可以忽略。當冬季的太陽高度角較小時,較深的的院落進深更加有利于空間的納陽。因此較大的院落進深與較小的高寬比可以解決冬季納陽問題(圖5)。

圖3 寨卜昌院落高寬比

圖4 北朱村院落高寬比

圖5 太陽高度角與院落遮陽分析

3.3 圍合院落開間進深比

圍合院落開間進深比是指院落開間的距離比上院落進深的比值。開間進深比的大小主要影響到東西面廂房對主屋的遮擋效果。

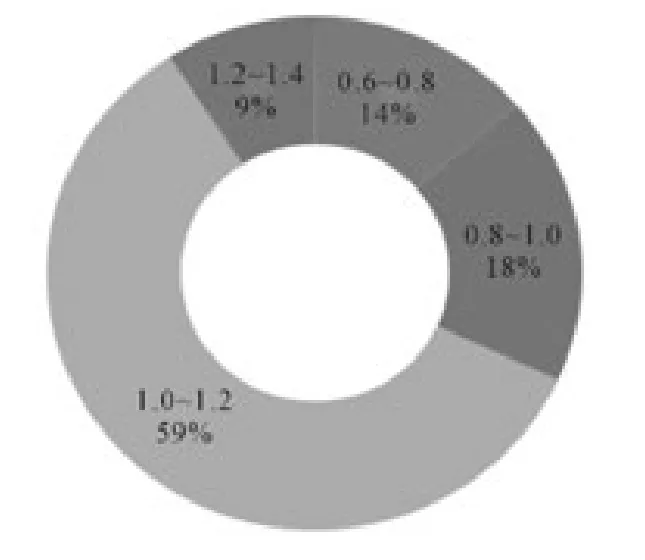

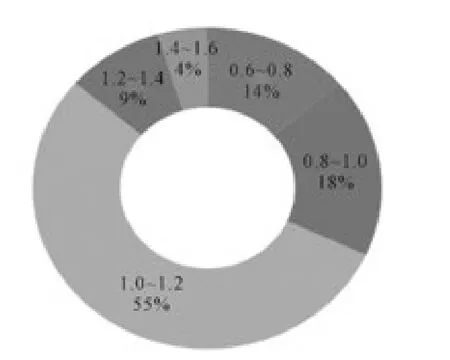

寨卜昌的院落開間進深比大都集中在1~1.2之間,在所測繪的22個院落空間中其比例占了59%。其中0.6 ~0.8 之間的占14%,0.8 ~1 之間的占18%,1.2~1.4之間的占9%(見圖6)。由北朱村院落開間進深比統計圖(圖7)分析可知,開間進深比同樣大多集中在1~1.2之間,占55%。其中0.6~0.8之間的占14%,0.8~1之間的占18%,1.2 ~1.4 之間的占 9%,1.4 ~1.6之間的占4%。

在一天內正午時段的太陽入射角最大,故東西兩側的廂房對主屋的遮擋作用十分微小,并不影響主屋的采光。而在太陽入射角較小的上午、下午時段,廂房的投影對主屋產生的蔭蔽雖然在一定程度上影響了采光,但是在酷暑難耐的夏季,東側廂房的遮擋對夏季西曬的調和有著重要的作用。加之廂房與主屋都開高窗,故較大的開間進深比對采光的影響并不大,其開間較窄,建筑較高的空間模式更加有利于夏季主屋的避陽,主要是西廂房遮擋西曬從而減少主屋內熱量的積累。另外較大的開間進深比減少了冬季來自西北的寒冷風沙對主屋的侵蝕,門窗關閉后形成避風的負壓區,從而起到了冬季保暖的作用。

圖6 寨卜昌院落開間進深比統計

圖7 北朱村院落開間進深比統計

4 結語

傳統民居在應對不同的氣候和自然地理條件,所表現出來的不同的空間形態變化是呈現一定規律的。通過對寨卜昌和北朱村的部分典型傳統民居的測繪和分析得到:(1)院落高寬比大多集中在0.3~0.5之間。經過計算,此比例下高度與進深所形成的夾角與冬至日太陽高度角相差不多,這說明了建筑基本能夠在冬至日太陽高度角最小的時候仍然能夠保證室內采光。(2)院落開間進深比平均為1∶1.2。東北合院開間進深比最大可達到1∶1.9,處于寒冷氣候區的北京四合院,庭院開間進深比基本是1∶1,布局比東北合院相對緊湊。這主要是因為東北嚴寒地區冬季寒冷,太陽高度角低,為了充分接受太陽輻射的緣故。北京由于太陽高度角比東北地區高,廂房無需對正房進行退讓。而本文所調查的村落屬于太行山向豫北平原的過渡地區,具有特殊的氣候特點,庭院開間進深比在1~1.2之間更為合適。

[1]趙 琰.遼南海島居民氣候適應性研究——以大連市獐子島為例[D].大連:大連理工大學,2007.

[2]楊 柳.建筑氣候學[M].北京:中國建筑工業出版社,2010:2~18.

[3]李曉峰.鄉土建筑——跨學科研究理論與方法[M].北京:中國建筑工業出版社,2005.

[4]曹 琦.河南傳統民居空間形態探析[J].鄭州輕工業學院學報,2011(6):48~52.

[5]明文卉,張慧慧.北朱村傳統民居住居形態研究與更新[J].中國冶金教育,2012(3):84~89.

[6]田銀城.傳統民居庭院類型的氣候適應性初探[D].西安:西安建筑科技大學碩士論文,2013.

[7]王興軍.豫西北地區新農村規劃與住宅設計研究[D].西安:長安大學,2011.

[8]左滿常.古韻流香的古村落寨卜昌[J].小城鎮建設,2004(5):59~61.

[9]左滿常,渠 滔,王放著.河南民居[M].北京:中國建筑工業出版社.2012.

[10]張獻梅,左滿常.河南民居院落平面布局特征[J].安徽農業科學,2008(35).