2014年度中國歷史學學術創新力分析——基于“復印報刊資料”轉載論文數據*

韓 帥,郭培培

(中國人民大學人文社會科學學術成果評價研究中心,北京,100086;中央民族大學歷史文化學院,北京,100081)

創新是學術研究活動的本有之義。歷史學創新是推動歷史學發展的必然要求和有效途徑。筆者以歷史學的學術創新情況為研究視角,采用2014年度“復印報刊資料”轉載的歷史學論文數據為樣本①2014年度,指的是“復印報刊資料”2014年編輯出版的整個年度。,分析了歷史學研究機構和歷史學研究期刊的學術創新情況,闡述了歷史學論文的創新方向,希望能為學術期刊出版單位、教學科研機構、歷史學研究人員提供參考,不當之處敬請方家指正。

2014年度,“復印報刊資料”通過對中國人文社會科學學術期刊、圖書、報紙上歷史學論文的分類、整理,共選出767篇供8種歷史學學術系列期刊進行轉載。這8種歷史學期刊包括《歷史學》《先秦、秦漢史》《魏晉南北朝隋唐史》《宋遼金元史》《明清史》《中國近代史》《中國現代史》《世界史》。其中,《歷史學》遴選的是有關史學理論和史學史、歷史學文獻學、考古學等領域的學術文章。這8本刊物基本涵蓋了歷史學的諸多研究領域,在精選文章時,以創新和質量評價為導向,參照《人文社會科學論文質量評估指標體系實施方案》中的四項基本指標:學術創新程度、論證完備程度、社會價值和難易程度。同時,邀請同行專家對轉載論文的各項指標進行打分。其中,“學術創新程度”是指衡量論文提供的新知識對學術發展的促進程度,評價內容包括:

1.提出新的(或修正完善已有的)學說、理論、觀點、問題、闡釋等;

2.提出新的(或改進運用已有的)方法、視角等;

3.發現新的資料、史料、證據、數據等;

4.對已有成果作出新的概括、評析(僅指綜述文章)。

同行專家在對“學術創新程度”進行評議打分時,采用的是“21分量表”(表1),同行專家先判斷論文水平處于五個基本等級中的哪一級,再左右微調論文的最終得分。①武寶瑞主編:《中國人民大學“復印報刊資料”轉載指數排名研究報告2014》,北京:中國人民大學出版社,2015年,第3-7頁。

表1 同行評議“學術創新程度”指標打分表

除了學術創新程度得分,本文依據的數據還有轉載量和轉載率兩個指標。轉載量,主要反映了期刊或機構被“復印報刊資料”全文轉載的絕對量情況;轉載率,主要反映了期刊優質學術論文的占比情況,即該期刊被“復印報刊資料”全文轉載的篇數/該刊當年總發文數。用這三個指標計算學術創新指數,表示學術創新力的強弱。學術創新指數的具體計算方法如下:

1.期刊學術創新指數=0.4×轉載量歸一值+0.3×轉載率歸一值+0.3×學術創新程度篇均得分歸一值;

2.機構學術創新指數=0.6×轉載量歸一值+0.4×學術創新程度篇均得分歸一值。②中國人民大學人文社會科學學術成果評價研究中心:《2012年度我國人文社會科學學術創新力分析報告——基于“復印報刊資料”轉載學術論文指數的排名數據》,《中國新聞出版報》2013年3月26日。

采用歸一值是因為轉載量、轉載率和學術創新程度篇均得分三個指標的“量綱不同”,因此需通過統計方法將三個指標的值域映射為(0,1)區間的數字才能在統一量綱下加權求和。某指標得分歸一值=該指標得分值/該類數據中該指標的最大值。③武寶瑞主編:《中國人民大學“復印報刊資料”轉載指數排名研究報告(2014)》,北京:中國人民大學出版社,2015年,第10頁。因而,學術創新指數的數值位于0~1之間,可以確定期刊、機構等所處的位置。為方便闡述,“學術創新指數”以下簡稱“創新指數”,“學術創新程度篇均得分”以下簡稱“創新得分”。

一、歷史學研究機構的學術創新力

2014年度,被轉載的歷史學論文涉及162個研究機構,包括高等院校、社科院、黨政干部院校、研究院、博物館等,平均創新得分為17.768669,平均創新指數為0.370946。高等院校是歷史學研究穩定的創新主體,被轉載570篇,占歷史學轉載論文總量的70%以上,平均創新得分為 17.936842。

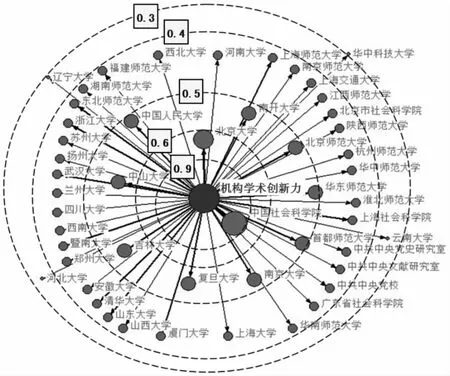

圖1展現的是創新指數前50名機構的分布情況,機構創新指數越高,離中心越近,圖標越大。依據創新指數的分布特征,圖1由中心向外分為 0.9、0.6、0.5、0.4、0.3 五個區間。

前兩個區間各自有一家研究機構:中國社會科學院獨占鰲頭,獨處于創新指數0.9~1的第一區間,創新指數為0.979950,其下沒有創新指數位于0.7~0.9區間的研究機構,說明其創新優勢明顯;北京大學的創新得分為18.775000,創新指數為0.680977,在高校中創新力最強。

復旦大學、北京師范大學、南開大學等9所高校在創新指數0.5~0.6的第三區間。復旦大學與北京師范大學分別被轉載了30篇和29篇,南開大學的創新得分為18.148148。中山大學和吉林大學的進步較快,前者的創新指數排名從2013年度的第14名升至2014年度第10名,后者從第15名升至第11名。

浙江大學、武漢大學、廈門大學、東北師范大學、山東大學等35所科研機構處于創新指數0.4~0.5的第四區間。在這一區間里,上海社會科學院領跑省市級社科院系統,2014年度共被轉載9篇歷史學論文,集中在中國近現代史領域,學術創新指數為0.461947,比2013年度0.433747的學術創新指數有所進步。山東大學的學術創新指數排在這一區間的第6位,歷史文化學院和儒學高等研究院是山東大學的主要創新力量。

河北大學、華中科技大學、云南大學、遼寧大學四所高校位于創新指數0.3~0.4的第五區間。這四所高校被轉載量在4篇左右,后三所高校的學術創新指數在2013年度都未進入前50名,2014年度的學術創新力都有所增強。華中科技大學的創新得分在三所高校中最高,為 17.666667。

圖1 2014年度歷史學機構創新指數分布圖

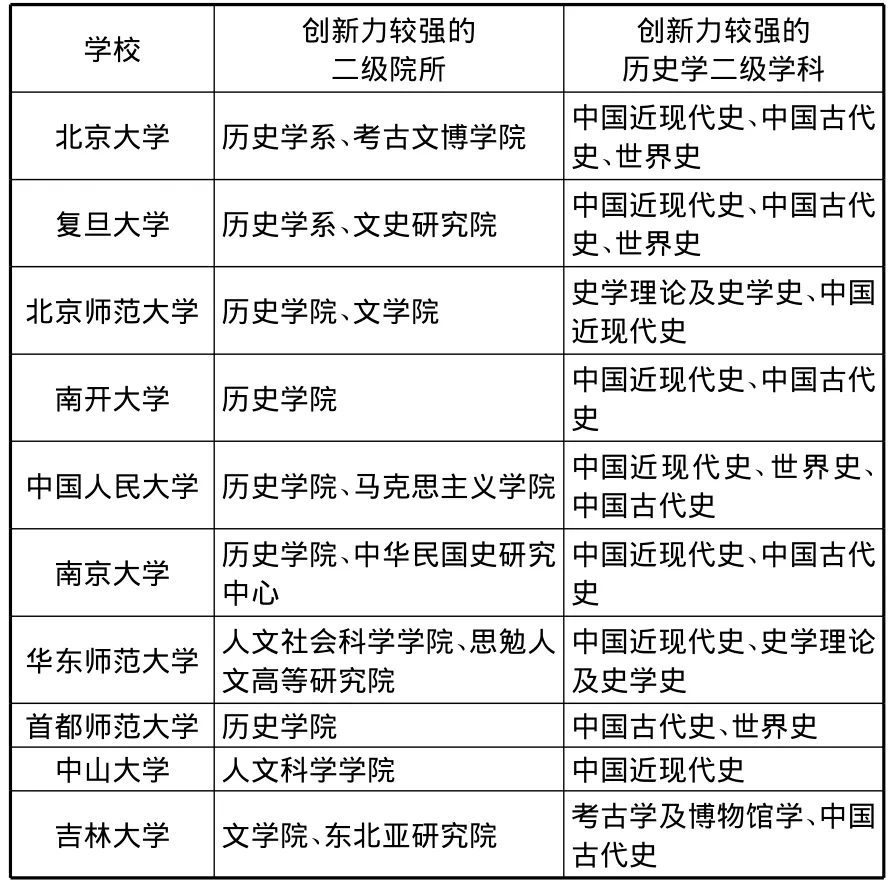

表2 創新指數排名前10位的高校

在圖1中所示50家研究機構中,高校有43家,占到86%。可見,高校是歷史學研究的主力軍。如表2所示,在創新指數排名前10位的高校中,可以看出,大部分歷史學院(系)、人文社會科學學院的教師是這些高校二級院所中歷史學研究的創新主體,如首都師范大學的18篇被轉載文章全部來自歷史學院;有些高校二級院所中其他院系的教師也是該校歷史學研究重要的創新主體,如中國人民大學的馬克思主義學院、吉林大學的文學院等。就歷史學二級學科的創新力而言,2014年度中國近現代史的學術創新力普遍較強。其中,北京師范大學的史學理論及史學史、首都師范大學的中國古代史和吉林大學的考古學及博物館學的學術創新力尤為突出。

二、歷史學期刊的學術創新力

2014年度,被轉載的歷史學論文涉及187種學術期刊,平均創新指數為0.322309。期刊的主辦單位主要分為社科院、高等院校、獨立研究院所、出版機構、黨政干部院校、黨政機關、學會(協會、研究會)等。其中,社科院主辦的期刊被轉載321篇,高等院校主辦的期刊被轉載305篇,二者的轉載量之和占到總轉載量的80%以上。

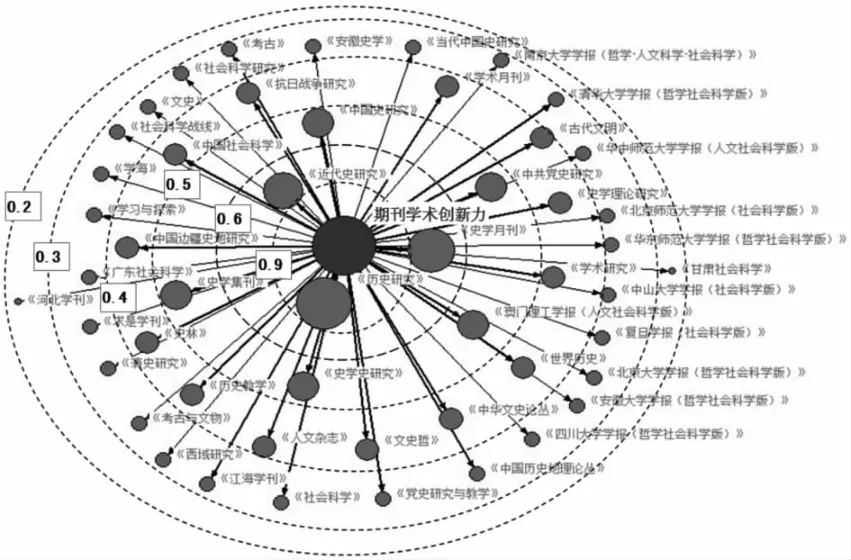

圖2展現的是創新指數前50名的期刊分布情況。期刊創新指數越高,離中心越近,圖標越大。依據創新指數的分布特征,圖2由中心向外分為 0.9、0.6、0.5、0.4、0.3、0.2 六個區間。

圖2 2014年度歷史學期刊創新指數分布圖

前兩個區間共有三種學術期刊。位于第一區間內是歷史學研究的權威期刊《歷史研究》,共被轉載41篇,以0.962863的創新指數遙遙領先。位于第二區間內的是《史學月刊》和《近代史研究》,創新指數分別為0.796885和0.658932,其中《近代史研究》的創新得分較高,為19.272727。

在創新指數0.4~0.5的第三區間,有《中國史研究》《中共黨史研究》《史學集刊》《史學史研究》和《澳門理工學報(人文社會科學版)》五種刊物,除《澳門理工學報(人文社會科學版)》外都是專業歷史學期刊。《澳門理工學報》(人文社會科學版)是這一區間中出現的一匹黑馬,近兩年進步較快,也是前三個區間唯一一本綜合性期刊。其2014年策劃的兩個筆談——“全球史”筆談和“蔣介石與近代中國”筆談尤為引人注目,轉載于此欄目的論文占據其歷史學轉載總量的一半以上,說明突出問題意識的專題策劃是提高期刊質量的有效途徑。近年來,“復印報刊資料”努力擴大收刊范圍,便利讀者閱覽更廣泛、更優秀的學術資料,《澳門理工學報》(人文社會科學版)即是這方面努力的成果之一。

創新指數0.4~0.5的第四區間內有13種刊物,《世界歷史》的學術創新力在這一陣營中最強,在歷史學期刊學術創新指數排名中位居第9(見表3)。這一區間中不再是歷史學專業期刊的天下,《學術研究》《中國社會科學》《學術月刊》等綜合性期刊的歷史學創新力凸顯。

在創新指數0.2~0.4的第五區間和第六區間,共有29種刊物。其中高等院校主辦期刊占了近一半,如《清華大學學報》(哲學社會科學版)、《復旦學報》(社會科學版)等,與歷史學有關的欄目論文體現出較強的學術創新力。《社會科學》《考古》《江海學刊》等社科院主辦期刊也在歷史學研究的創新中起到重要作用。第六區間有兩種刊物《河北學刊》和《甘肅社會科學》,創新指數都在 0.29~0.3之間,其中《甘肅社會科學》進步較大。

在圖2所示的50種期刊中,北京地區有17種,占了三分之一強。北京地區的高校、科研所集中了眾多的學術資源,也出版了大量與歷史學相關的優秀學術期刊,吸引著來自全國各地的優秀論文。北京地區期刊的歷史學創新力在中國處于領先地位。上海地區出版的期刊種數位居第二,《中華文史論叢》《史林》《學術月刊》《社會科學》等期刊的歷史學創新力較強。除北京、上海兩個歷史學期刊質量重鎮之外,吉林、廣東、陜西、江蘇四省的期刊也表現出較強的歷史學創新力,如吉林的《史學集刊》、廣東的《學術研究》、陜西的《人文雜志》、江蘇的《江海學刊》。

三、歷史學論文的創新方向

基于對學術創新程度指標得分較高的歷史學論文的統計與歸納,其研究內容主要體現和關注了以下的研究思路和研究領域:

1.重視自下而上

史學研究者不僅以官方體系為中心來描述中國社會,而且在擴大史料挖掘面的基礎上關注普通民眾的日常生活與精神狀態,并以此觀察和揭示中國社會結構的深層次變遷和發展趨勢,注意整體研究及國家與社會的互動。這既是研究方法也是一種史觀,體現了歷史研究的人文關懷和還原歷史真實面貌的態度。

有些學者關注民眾精神世界的生動信息,為了解歷史真相提供了立體畫面。如陳志強利用君士坦丁堡戰役親歷者和幸存者的第一手記載,研究了拜占庭民眾的精神狀態,清晰地展現了末代帝國的真實狀況①陳志強:《末代帝國民眾的精神狀態》,《歷史教學》2013年第24期,轉載于復印報刊資料《世界史》2014年第2期。;胡悅晗以《生活周刊》為例,引入“想象史學”概念,從生活意義、生活趣味、職業生活、閑暇娛樂四方面分析了民國時期城市知識群體的生活想象與身份認同問題②胡悅晗:《民國時期城市知識群體的生活想象與身份認同——以<生活周刊>為例的分析(一九二五至一九三三)》,《社會科學論壇》2014年第6期,轉載于《中國現代史》2014年第9期。。還有學者關注了游走于官民之間的社會群體,如戴建國以南宋私名貼書和訟師為中心,對南宋基層社會的法律人予以關注,認為他們的活動有維持地方社會法律秩序的一面,成為明清時期刑名幕友和訟師最初的歷史源頭。③戴建國:《南宋基層社會的法律人——以私名貼書、訟師為中心的考察》,《史學月刊》2014年第2期,轉載于復印報刊資料《宋遼金元史》第3期。還有的學者從鄉村問題入手,探討國家與社會的關系,如滿永從鄉村干部訓練入手,分析建國后國家權力滲入鄉村的過程,認為干部訓練班在成為基層政府管控鄉村日常工作機制的表面效應下,真正體現的則是國家權力的鄉村日常化。④滿永:《集體化進程中的鄉村干部訓練——建國后國家權力滲入鄉村過程的微觀研究》,《當代世界社會主義問題》2013年第4期,轉載于復印報刊資料《中國現代史》第4期。

2.注重社會性別

史學研究者注意從社會性別的視角審視歷史,性別因素成為歷史分析的重要維度。女性在傳統史學研究中處于被邊緣化的位置,諸多層面的性別關系和女性在社會發展中的作用沒有受到足夠的重視。探究社會性別因素對于當時社會的發展影響,有利于學術界從微觀的視角還原完整的歷史社會。

有的研究者關注社會性別文化的建構,如楊果從宋人筆記中所記錄的680多個女性名字、稱呼出發,展現了女性的生理性別、社會角色、內在品德、外在容姿四方面,體現了宋代社會強化對男女角色模式的認同⑤楊果:《從宋代婦女名字看社會性別文化建構——以宋人筆記為中心》,《武漢大學學報》(哲學社會科學版)2014年第1期,轉載于復印報刊資料《宋遼金元史》2014年第2期。。杜正貞以龍泉司法檔案供詞、筆錄為中心關注了晚清民國庭審中的女性,指出男權以微妙的形式潛藏于訴訟過程中,由此導致女性在法庭上無法表達和堅持自己的訴求⑥杜正貞:《晚清民國庭審中的女性——以龍泉司法檔案供詞、筆錄為中心的研究》,《文史哲》2014年第3期,轉載于復印報刊資料《中國近代史》2014年第8期。。也有學者探討了婚姻變革現象與民族政治變革、性別解放的復雜關系,如江沛、王微指出由于華北根據地婚姻條例的頒布及婦女動員的廣泛開展,造成“妻休夫”離婚熱潮,但其中體現了傳統、革命、性別等元素的沖突與矛盾⑦江沛、王微:《傳統、革命與性別:華北根據地“妻休夫”現象評析(1941—1949)》,《四川大學學報》(哲學社會科學版)2014年第3期,轉載于復印報刊資料《中國現代史》2014年第9期。。還有的觀察歷史事件背后關于女性社會角色界定的分歧,如湯曉燕論述了法國大革命時期經濟利益導致的女性革命陣營的分裂,性別政治結構秩序被改變,婦女從此退出公共政治舞臺⑧湯曉燕:《“三色徽之爭”與大革命中的女性》,《世界歷史》2014年第1期,轉載于復印報刊資料《世界史》2014年第4期。。

3.轉向全球視野

史學研究者將研究對象置于普遍聯系的世界之中,注意運用全球整體的大視角挖掘和分析歷史的豐厚內涵,開啟新的思考。這是建立在人們對全球化現實反映基礎上形成的一種超越國家、民族的史學觀念,注意探討歷史人物、事件、觀念等在全球的相互聯系與互動,更為關注文明的傳播、人口的遷移、技術的轉移、環境的變遷、疾病的流傳等維度。本年度學術機構和學術期刊也對此主題予以了關注,如上海市社會科學界聯合會主辦第一屆“跨區域文明研究”論壇,主題即是“全球史中的帝國”;《澳門理工學報》(人文社會科學版)策劃了“全球史”系列筆談。

在運用全球視野研究問題方面,國內的部分學者總結了中國的全球史研究,如顧云深回顧中國史學觀念在西方全球理論影響下的發展情況,并以復旦大學歷史系世界史學科為例,指出全球史的觀念和視野在中國有著良好的傳統。①顧云深:《全球史研究在中國:傳承與創新——以復旦歷史系世界史學科發展為例》,《澳門理工學報》(人文社會科學版)2014年第3期,轉載于復印報刊資料《世界史》2014年第12期。有的考察了外國史學研究的國際化問題,如王立新指出美國史研究呈現出國際化和跨國視角,將跨國聯系和外國事態視為塑造美國歷史的力量,以打破美國例外論。②王立新:《在國家之外發現歷史:美國史研究的國際化與跨國史的興起》,《歷史研究》2014年第1期,轉載于復印報刊資料《世界史》2014年第4期。還有的學者探討了全球視野對歷史學分支學科研究帶來的影響,如王曉德和蔣竹山,前者分析了全球視野下美國新外交史學的發展情況,指出美國外交史學家的眼界逐漸從美國外交本身或政府之間的關系向著更為廣闊的領域擴展,把美國對其外部國際環境的反應以及與其外交所施加的對象的互動作為研究的重要內容之一;③王曉德:《全球視野下的新外交史學在美國的興起》,《世界歷史》2014年第4期,轉載于復印報刊資料《世界史》2014年第10期。后者將醫療史研究納入到全球視野下進行考察,就藥物流通與疾病的全球史進行了探討,指出中國醫療史研究可以注意全球醫療史所提供的視野④蔣竹山:《“全球轉向”:全球視野下的醫療史研究初探》,《人文雜志》2013年第10期,轉載于復印報刊資料《歷史學》2014年第1期。。

4.關注公眾史學⑤ 當 下正處于“公眾史學”學科的建設時期,“公共史學”和“公眾史學”學者們兼而用之,這里統一采取“公眾史學”的概念(主要參考錢茂偉:《公眾史學的定義及學科框架》,《浙江學刊》2014年第1期;《公眾史學或公共史學辨》,《史學理論研究》2014年第4期),但介紹論文內容時,作者原文采用的概念不做改動。

公眾史學是興起于20世紀70年代美國的一門新的史學分支學科,新世紀以來引起我國史學界的關注,但對這門學科的名稱、概念、研究范疇等問題還未達成統一認識。公眾史學強調史學的實用性,倡導史學在公共社會的建構中實現自身價值,以社會需求為導向,服務于與歷史相關的社會各領域。本年度由寧波大學主辦的中國公眾史學研討會在寧波召開,探討了中國公眾史學研究會成立事宜,中國公眾史學網也正式上線;《江海學刊》《甘肅社會科學》《南開學報》(哲學社會科學版)等期刊也策劃了相關的專題或關注了相關問題。

學者們主要從對公眾史學的反思、中國公眾史學學科構建、公眾史學研究內容的拓展等不同角度對公眾史學進行了探討。祝宏俊認為公共史學的最大特征在于其內在的公共性,對其認識可從三個維度展開:一是以傳統史學為參照,公共性表現在專業史學家之外人員的廣泛參與以及研究內容側重于公共領域;二是立足于史學研究本身,研究者、研究對象、研究活動等表現出的公共性;三是公共性必須有一定的社會擔當。⑥祝宏俊:《公共史學之公共性反思》,《江海學刊》2014年第2期,轉載于復印報刊資料《歷史學》2014年第6期。高蒙河和鄭好從中國考古學學科建設及其發展史的角度出發,指出中國公眾考古有其發生、形成及發展階段,不是、至少不完全是西方舶來品,在追求考古成果轉化為社會公眾利用的成果時,仍需要強調考古學專業學術研究層面的利用。⑦高蒙河、鄭好:《論中國公眾考古不是西方舶來品》,《東南文化》2013年第6期,轉載于復印報刊資料《歷史學》2014年第4期。還有學者從公眾史學角度對個人史書寫進行了系統的學理闡釋。如錢茂偉指出,相對于傳統的由上而下的政府觀察視野,個人史書寫凸顯了公眾由下而上的觀察視野;論述了個人史書寫的五個特征:公眾主體性寫作、獨特的人生體驗、由微而宏看歷史、發現身邊的小歷史和動態化的及時寫作;認為個人史書寫在形式上是私人史,在本質上是公共史并論述了個人史書寫的可信度及意義。⑧錢茂偉:《公眾史學視野下的個人史書寫》,《南開學報》(哲學社會科學版)2014年第4期;復印報刊資料《歷史學》2014年第10期。

總之,2014年度的中國歷史學研究在創新研究思路和開拓研究領域上獲得了一定進展,歷史學研究機構和歷史學研究期刊通過召開學術會議、進行專題策劃等方式促進了歷史學學術創新。2014年度“復印報刊資料”精選轉載的歷史學論文不足當年所發表歷史學論文的4%,但其中仍有個別論文的學術創新程度指標得分略低于16分(有較大創新,對學術發展有較大貢獻)。由此可見,在未轉載的論文中有不少論文存在內容陳舊、重復性勞動等現象,缺乏新理論、新視閾、新史料,提高中國歷史學的學術創新力任重而道遠。