功能語言學視角下的《茶經》英譯研究

龍明慧

(浙江農林大學外國語學院,浙江 臨安 311300)

1.0 引言

近年來,加強中國文化輸出成為國家重大發展戰略。茶文化,以深受國內外民眾喜愛的茶為物質依托,是中國文化的典型代表。茶文化融合中國儒、道、釋三家思想,體現的是天人合一的精神追求,對于人類追求生態、健康的生活,追求人與人、人與社會、人與自然的和諧,以及維護促進世界和平都有極其重要的現實意義。(黃汝干,2010)因此茶文化的對外譯介無疑對突顯中國文化的普世性,提升中國文化的世界影響力意義重大。而“茶圣”陸羽所撰《茶經》是世界上第一部茶學巨著,是中國茶文化精髓的體現,因此《茶經》的有效譯介對中國茶文化的國際傳播具有很大的價值。

迄今《茶經》已被譯為十余種文字,但正式出版的《茶經》英譯本卻不多,全譯本只有1974年Francis Ross Carpenter的譯本The Classic of Tea:Origins&Rituals,收錄于英國《大百科全書》(1982)和2009年大中華文庫資助出版的大連理工大學姜欣、姜怡教授組織翻譯的《茶經》(The Classic of Tea)漢英對照本,而對《茶經》英譯的研究目前主要是大連理工大學姜欣、姜怡教授及其帶領之下的一批共同翻譯《茶經》的譯者根據其翻譯體驗,從美學、互文性和社會符號學等視角對《茶經》翻譯原則、翻譯困難、翻譯策略和方法的研究。這些研究揭示出了一些《茶經》和茶典籍翻譯的問題,但總的說來還相當有限。首先,大部分研究者是參與《茶經》翻譯的譯者,其研究對象是自己參與翻譯的《茶經》譯本,對其他譯者,如英語國家本土譯者的譯本甚少關注,而實際上,單譯本研究往往十分有限,多譯本比較才能揭示更多的翻譯問題。此外,在研究內容上,當前研究大多是譯者自己翻譯實踐經驗的總結,研究顯得比較主觀、隨意,且對譯文的分析大都只停留在語篇概念意義層面,對《茶經》作為一個完整語篇體現的其他意義如人際意義、語篇意義在譯文中的體現鮮有關注,缺乏真正從語篇層面對原文和譯文進行全面系統的分析和解釋。因此,本文擬在系統功能語言學框架中,對中美兩國譯者的《茶經》英譯本進行對比分析,考察兩個《茶經》英譯本在傳遞原文概念意義、人際意義以及實現文本語篇意義方面的差異,對兩個譯本的翻譯效果進行綜合評估,為《茶經》英譯研究引入新的研究模式,也為進一步開展茶典籍翻譯實踐提供借鑒,以促進中國茶文化的有效譯介和國際傳播。

2.0 功能語言學與翻譯研究

由Halliday(1994)提出的功能語言學是一種普通的語言學理論,其目的之一是為語篇分析提供一個理論框架。這個理論框架可以用來分析語言中任何口頭語篇或書面語篇,任何單語或雙語(或更多語碼混合)的語篇,當然也可以用來分析譯本。(黃國文,2006:17)

相對于其他視角,功能語言學框架下的語篇分析更為全面。Halliday&Hasan(1976:327)曾明確指出,對一個語篇進行語言分析的目的不是“說明”(interpretation),即弄清楚該語篇表示什么意義(what),而是“解釋”(exp lanation),也就是弄清楚該語篇是怎樣(how)表示意義以及為什么表達某種意義。也就是說,在功能語言學框架下進行語篇分析是要對語篇進行“評估”(evaluation),并且是從“語篇表達的是什么意義”、“語篇是怎樣表達意義”和“語篇為什么表達某種意義”這三個方面對語篇進行綜合考察,結合語篇的文化語境和情景語境,評估語篇在交際情景中是否合適地起到了它應起的作用。(黃國文,2001)翻譯研究的一項重要內容便是對原文和譯文進行語篇分析和解釋,再對譯文進行評估,看譯文是否能夠在譯文語境中實現其翻譯目的,因此功能語言學非常適合用于翻譯研究。

不同于其他語言學分析方法,功能語言學特別強調語言的三大純理功能:概念功能、人際功能和語篇功能在語言系統中的體現,這三種功能對應語篇同時體現的三種意義,即概念意義、人際意義和語篇意義。一個完整的語篇應該是這三種意義的有機統一體。“翻譯一般是尋求原文和譯文在意義上的對等……,但這種對等不能只建立在一種意義(通常是概念意義)的基礎上;在尋求兩種語言語篇的概念意義對等的同時,還必須尋求兩種語言的語篇在表達講話者的態度、動機、判斷、角色等人際意義,以及在表達媒介、渠道、修辭方式等語篇意義的對等。”(胡壯麟等,2005:366)因此,在功能語言學框架下對原文和譯文的分析更全面,由此對譯本的評估也更客觀。

3.0 《茶經》英譯本的功能語言學分析

《茶經》是一種向世人介紹茶學知識,宣揚茶文化的說明性文本,同時具有概念意義、人際意義和語篇意義。那么,對《茶經》及其譯本的對比分析圍繞這三種意義進行便能發現《茶經》兩個譯本更多的相同或相異之處,在此基礎上對譯文有效性的評估也會更為客觀。

3.1 概念意義

語篇的概念意義主要體現于語篇的及物性系統。及物性系統是以動詞為核心的語法系統,它將體現及物過程的小句成分劃分為“過程”(process)“參加者”(participant)和“環境”(environment)三部分;再按過程的不同特征細分為物質過程(Material)、心理過程(Mental)、關系過程(Relational)、行為過程(Behavioral)、言語過程(Verbal)、存在過程(Existential)六個小類。(Thompson,1996;司顯柱,2007:50 -51)

根據系統功能語言學中的及物性理論,當人們用語言來表現對主客觀世界的認識和反映時,往往要借助及物性系統提供的可供選擇的意義潛勢。具體地講,語言使用者通過合理使用及物性系統中的各種過程(物質過程、心理過程、關系過程、行為過程、言語過程、存在過程)來表現他們對主客觀世界的認識和反映。不同的過程所表達的意義不盡相同。翻譯時,改變原文使用的過程類型就有可能改變其意義。(程曉堂、梁淑雯,2008)而在《茶經》英譯中,我們不難發現,兩個英譯本(姜欣、姜怡譯本,以下簡稱姜譯①;Francis Ross Carpenter譯本,以下簡稱Carpenter譯②)在很多地方對原文及物性過程的體現存在較大差異,從而導致在傳達原文概念意義上出現了不同。

如在第四章“茶之器”中對風爐上刻字的描述,有這么一句:

①原文:巽主風,離主火,坎主水。(《茶經》第四章,之器)③

姜譯:Li for fire,Xun for wind and Kan for water.(P19)

Carpenter譯:Sun rules the wind,li rules the fire and k’an rules the water.(P78)

在這一句中,原文的動詞“主”是“表示”、“代表”的意思,因此這三個小句是一個識別式的關系過程,動詞前后的成分是平等的識別者和被識別者的關系,姜譯文省略了謂語動詞,但從句子結構可以看出姜譯文省略的是be動詞,因此姜譯文也是一個關系過程,準確地傳達了原文的概念意義。而Carpenter譯文使用動詞“rules”,表示的是一種物質過程,原文的“巽”和“風”,“離”和“火”,“坎”和“水”的關系因此發生了改變,作為八卦符號的“巽”、“離”、“坎”變成了有行動能力的動作者,導致了對原文概念意義的偏離,對西方讀者理解中國的八卦文化造成了障礙。

在同一章,介紹茶碗時,原文提到:

② 原文:碗,越州上,鼎州次,婺州次;岳州上,壽州、洪州次。④

姜譯:Hierarchically,the tea bow lsmanufactured from Yuezhou in Zhejiang are best in quality,far superior to those from Dingzhou in Shanxi and Wuzhou in Zhejiang.Bow lsmade from Yuezhou in Hunan are preferred over those from Shouzhou i n Anhui and Hongzhou in Jiangxi.(P29)

Carpenter譯:Yüeh Chou ware is best.Ting Chou ware is next best.After that come the bow ls of Wu Chou,Yüeh Chou,Shou Chou,and Huang Chou.(P90)

原文這一句包含兩個分句,兩個分句又包含多個小句。而對于每個小句,原文都是以關系過程呈現信息,客觀地描述出不同地方茶碗的質量等級。姜譯文第一個分句譯為了關系過程,但對于第二個分句“岳州上,壽州、洪州次。”則使用動詞“prefer”,將其譯為了心理過程,將原文對各地茶碗優劣的客觀對比變成了個人心理上的一種主觀偏好,偏離了原文的概念意義。Carpenter譯本第一個分句譯為了關系過程,第二個分句改變了句型,但仍然展現的是一種關系過程,從這點來看,Carpenter譯本在傳達原文的概念意義上更準確一些。

3.2 人際意義

人際意義涉及人們如何使用語言與他人溝通,建立人際關系,如何用語言來影響別人的行為,或用語言來表達對世上事物的看法和評價。(張美芳,2005:126)

根據Martin&White(2005),體現語篇人際意義的重要形式是語言的評價系統,由三方面組成:態度、介入和級差。態度是評價系統的核心,主要包括三個方面:1)情感(affection),指說話者的喜怒哀樂;2)評判(judgment),指對人物做出好惡判斷;3)評賞(appreciation),對事物的價值做出評估。一般說來,人們對事物的評賞、評判以及情感體現這三個方面又都可以分為正反兩面,即褒與貶、贊美與批評兩個方面。(張美芳,2005:17)介入指說話者運用語言資源,直接或間接地運用他人的話語,在表明自己價值觀念同時,希望其他人對此作出反應,使對話成為可能。級差指評價的程度,評價的程度又分為語勢(force)和聚焦(focus),語勢指評價程度的強弱,即說話者可以加強(raise)也可以減弱(lower)評價的程度;聚焦使人或物的范疇明顯(sharpen)或模糊(soften)。(Martin & White,2005)

Thompson(1996:65)曾指出評價是任何語篇意義的一個核心部分,任何語篇對人際意義的分析都必須涉及其中的評價。所以,在翻譯過程中,評價意義應該在譯文中得到充分表達。

《茶經》作為一部茶文化典籍,在對茶學知識的介紹中實際上處處隱含著作者對茶的評價和看法,正是通過這些評價和看法,讀者才能在閱讀《茶經》的過程中品味茶文化的深刻內涵。因此在譯文分析中特別需要關注體現作者態度的語言表達,以此作為譯文是否能夠傳遞中國茶文化的重要標準之一。一般說來,評價意義大多是由詞匯的選擇來體現(Thompson,1996:65),這些詞匯主要指帶有感情色彩的名詞、實義動詞、形容詞和副詞。限于篇幅,本文僅圍繞態度和級差,以形容詞為例進行分析。

例如在第四章里,作者介紹泡茶的加工器具時提到:

③原文:用銀為之,至潔,但涉于侈麗。雅則雅矣,潔亦潔矣,若用之恒,而卒歸于鐵也。(《茶經》,第四章,之器)⑤

姜譯:Silver woks would be extremely clean,yet too extravagant and expensive.So iron,though not as clean and as nice,is the best material for making a long-lasting tea-boiling wok.(P23)

Carpenter譯:For long usage,cauldrons should be made of silver,as they will yield the purest tea.Silver is somewhat extravagant,but when beauty is the standard,it is silver that is beautiful.When purity is the standard,it is silver that yields purity.For constancy and long use,one always restores to silver.(P82)

這一句是對煮茶鍋的介紹,表示評價意義的形容詞是“至潔”、“涉于侈麗”、“雅”、“恒”,表示對茶器的評賞。從原文來看,作者對銀器雖有正面評價,如使用“至潔”和“雅”來說明銀器的特性,但在這里,作者卻并不贊同用銀來鑄造煮茶鍋,這體現于作者對銀器的負面評價“涉于侈麗”和隨后使用的“則”、“亦”這兩個轉折連詞。

對于這些評價性形容詞的翻譯,特別是“潔”和“涉于侈麗”,姜譯和Carpenter譯本表現出明顯不同。姜譯在總體基調上十分堅決地提倡使用鐵器,在字里行間傳達出崇尚簡樸的茶道精神。為突出鐵器而不是銀器更適合用來制作煮茶鍋,姜譯在說明銀器的優點時按照原文的意思,將原文的“至潔”譯為“extremely clean”,雖說原文中漢語的“潔”字還可以表示“純潔、高潔”之意,但若從作者對銀器的立場和態度而言,原文不太可能過于拔高銀器的價值,因此只用“clean”體現了銀器的物理特性,而在說明銀器的缺點時和原文一樣,用了負面評價詞語“extravagant”,而且加了程度副詞“too”,強化了對銀器的負面評價。而提到鐵器時則添加了原文沒有的評價詞語“the best”。雖然和原文相比,姜譯文加強了評賞的語勢,但體現了和原文相同的立場。而Carpenter譯本在這一句里體現的是完全不同于原文的立場,在句首就明確提倡使用銀器。為此,在介紹銀器時,對于銀器的優點使用了強化的正面評價。將“至潔”譯為“the purest”,使用了最高級增強語勢,提高了正面評價的程度。而且用“pure”來翻譯原文的“潔”,將原文介紹的銀器的物理特性拔高到精神層面,這也是對銀器正面評價的一種強化。而在說明銀器缺點時,使用“somewhat extravagant”,這里的“somewhat”減弱了評賞的語勢,也就弱化了原文對銀器的負面評價。如此譯文體現的是對銀器的贊賞態度,這完全有悖質樸天然的茶道精神。

又如在《茶經》第三章里,作者提到了鑒賞茶餅的方法:

④原文:或以光黑平整言嘉者,斯鑒之下也。以皺黃坳垤言佳者,鑒之次也。若皆言嘉者及皆言不嘉者,鑒之上也。(《茶經》,第三章,之造)

姜譯:Judging by their looks,good comments tend to be given to those with smooth edge and in glossy black tint.However,such hasty judgment is often more prejudiced than precise.Assum ing a tea to be good by its wrinkled or rugged yellowish appearance is no more well-grounded.Justifiable opinions should offer the why in addition to the what.(P17)

Carpenter譯:Among would-be connoisseurs there are those who praise the excellence of a tea by noting its smoothness and commenting upon the glossy jet shades of the liquor.They are the least capable of judges.Others will tell you it is good because it is yellow,wrink led and has depressions and mounds.They are better judges.But the really superior tasters will judge tea in all its characteristics and comment both the good and the bad.(P74)

在這一句中,對于鑒賞茶葉的方法,作者分了三種情況,通過使用“下”、“次”、“上”三個形容詞對鑒賞茶葉的不同行為進行判斷。這里的“下”和“次”都是有失偏頗、不可取的鑒賞方法,而“上”是指好的鑒賞方法,并非最高級的意思。這里,姜譯很好地傳達了原文的意思,將“下”和“次”皆譯為評價意義更為具體的、帶有很強負面評價的形容詞“hasty;more prejudiced than precise”,“no more well-grounded”。而Carpenter譯本用了英文中的比較級、最高級來表述“下”、“次”、“上”,“下”譯為“the least capable”,和原文一樣是對“或以光黑平整言嘉者”這種評估方式的負面評價,然而對于“以皺黃坳垤言佳者”這樣的評估方法,使用“better”,則是一種強化了的正面評價,表現出這種有失偏頗的評估方法也是好的方法,完全改變了原文的評價意義,而這樣的改變無疑有悖于中國茶文化所提倡的中庸之道。

以上可以看出,在對體現原文評價意義的形容詞進行翻譯時,兩個英譯本存在明顯差異,而這種差異不僅導致兩個譯本在傳達原文概念意義的差異,更體現出譯者對茶和茶事態度的差異,這種態度又進一步反映出文章所體現的茶文化內涵的差異。

3.3 語篇意義

語篇意義指的是人們在使用語言時怎樣把信息組織好,同時表明一條信息與另一條信息之間的關系。語篇意義主要由語篇的主位-述位系統和銜接系統體現⑥。

小句的主位系統由主位和述位兩部分組成,主位位于小句的開頭部分,是信息的起點,也自然是關注的焦點。而述位則是小句起首成分之后的部分,是話語的落腳之處。(司顯柱,2007:64)由于主位是信息的起點,因此不同的成分充當主位就意味著小句有不同的起點和注意點。(黃國文,2006:11)作為一部嚴謹的茶學典籍,《茶經》句式工整,結構縝密,具有獨特的主位結構。以第一章“之源”為例:

《茶經》第一章是對茶的茶樹原產地、茶樹的性狀特征、茶的用字名稱、茶的生態環境與栽培技術、茶的功用以及茶道精神進行總的介紹,幾乎通篇圍繞茶來展開。大多數小句皆是以“茶”或與茶相關的話題如茶樹(其樹)、花(其花,這里省略了“其”)、茶的用字(其字)、茶的產地(其地)作為主位,或者某種類型的茶,如“野者”,“陰山坡谷者”作為主位,使全文信息焦點突出,思路清晰。原文中這樣的主位有20余處,其中包括省略“茶”的主位,如“一尺、二尺乃至數十尺”一句中的主位便是茶樹,只不過在此省略了。而兩個英譯本在主位的選擇上則存在明顯差異。在姜譯本中,直接圍繞茶的主位只有10余處,而Carpenter譯本中直接圍繞茶的主位有22處。

此外,從段落連接來看,在這一章中,原文每段話皆以“茶”或茶的代稱“其”開頭,如茶者(第一段)、其字(第二段)、其地(第三段)、茶之為用(第四段)、茶為累也(第五段),使得這一章總體看來結構非常清楚,信息重心突出。姜譯本將這一章分為了九段,但并不是每段話都以tea作為起始語,以tea,指代tea,或出現tea的成分做起始語的只有五處。Carpenter譯本也將這一章分為了九段,以tea,指代tea,或出現tea的成分做起始語的有七處。由此可見,Carpenter譯本更接近原文,體現出原文組織語篇的方式,即以“茶”為主線組織整個語篇的信息。

總的說來,從主位結構來看,Carpenter譯本在對文本主位結構的選擇上非常接近原文,使得譯文條理非常清晰,而姜譯本對主位結構的選擇比較隨意,導致譯文思路比較混亂,文章重點不突出。

我們知道,語篇承載的信息內容并不是隨意拼湊、堆集在一起的,而是按照一定的邏輯順序將語篇世界(textual world)里的各種概念、事件、關系等有機組合在一起的,從而使得整個語篇表現出連貫性(coherence)。這種連貫性在語言層面的體現則是語篇的銜接。(司顯柱,2007:90)

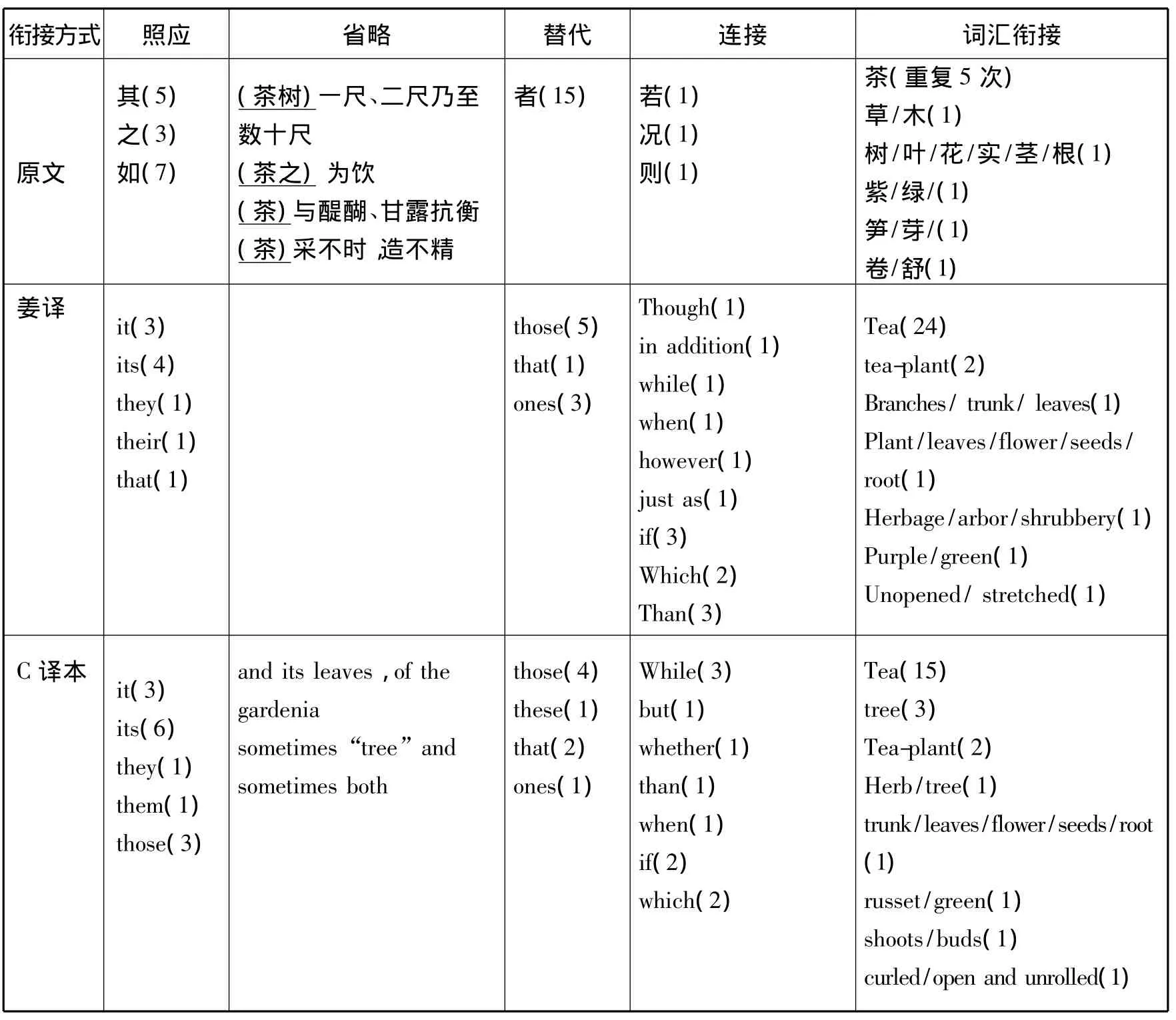

對于語篇的銜接手段,Halliday&Hasan(1976)主要提出了照應、替代、省略、連接和詞匯銜接五種。對于銜接手段的使用,《茶經》兩個英譯本也具有明顯的差異,仍以第一章“之源”為例,原文和兩個英譯本的銜接方式如下表所示(表中括號里的數字表示該詞在文中出現的次數):

銜接方式 照應 省略 替代 連接 詞匯銜接原文其(5)之(3)如(7)(茶樹)一尺、二尺乃至數十尺(茶之)為飲(茶)與醍醐、甘露抗衡(茶)采不時,造不精者(15) 若(1)況(1)則(1)茶(重復5次)草/木(1)樹 /葉/花/實/莖 /根(1)紫/綠/(1)筍/芽/(1)卷/舒(1)姜譯 it(3)its(4)they(1)their(1)that(1)those(5)that(1)ones(3)Though(1)in addition(1)while(1)when(1)however(1)just as(1)if(3)Which(2)Than(3)Tea(24)tea-plant(2)Branches/trunk/leaves(1)Plant/leaves/flower/seeds/root(1)Herbage/arbor/shrubbery(1)Purple/green(1)Unopened/stretched(1)C譯本 it(3)its(6)they(1)them(1)those(3)and its leaves,of the gardenia sometimes“tree”and sometimes both those(4)these(1)that(2)ones(1)While(3)but(1)whether(1)than(1)when(1)if(2)which(2)Tea(15)tree(3)Tea-plant(2)Herb/tree(1)trunk/leaves/flower/seeds/root(1)russet/green(1)shoots/buds(1)curled/open and unrolled(1)

從上表可以看出,原文和譯文在銜接方式上的典型差異在于省略、連接和詞匯銜接方面的差異。原文出現了多處對主語的省略,而省略主語剛好是漢語,特別是文言文的一個典型特點。英語由于對語法要求嚴格,主語是必不可少的成分,因此兩個英譯本皆不存在主語省略現象,但Carpenter譯本有兩處出現了動詞省略,這在英語中是非常普遍的一種現象,而姜譯每個句子都非常完整,甚至有些過于完整,反而有失自然。

對于小句間的連接,原文的連接詞非常少,而兩個英譯本在需要體現句子間邏輯關系的地方都添加了連接詞。

在詞匯銜接方面,中文和英文都使用了大量的詞匯銜接手段,但在具體使用上也存在一些差異。如對“茶”的重復,在原文中“茶”重復出現了5次,姜譯本中則出現了24次,Carpenter譯本出現了15次。兩個譯文都明顯多于原文,當然這是由于兩種語言本身的差異造成的,因此譯文和原文的這種不對應是非常正常的。然而就兩個英譯本而言,也存在明顯的差異,姜譯本比Carpenter譯本多出現了9次。一般來講,若非有意強調或是修辭的需要,英語總的傾向是盡量避免重復,在指稱前面出現的名詞時,一般會用替代、改變說法或省略的方式。(連淑能,2006:164)姜譯本比Carpenter譯本重復多,說明在姜譯本中很多地方的重復是不必要的。例如第二段:

⑤原文:其字,或從草,或從木,或草木并。其名,一曰茶,二曰槚,三曰蔎,四曰茗,五曰荈。

姜譯:The composition of Chinese ideographs for tea implies its etymological provenance,categorizing tea as a herbage,or an arbor,or a shrubbery in between.In addition to“cha”,tea has also been referred to in the classics under various bynames such as jia,she,m ing,tu,and chuan.(P5)

Carpenter譯:The character for tea,which we call ch’a,is sometimes made with“herb”as the significant element,sometimes“tree”and sometimes both.Its common name is varied with chia,she,m ing or ch’uan.(P59)

在這一段中,姜譯本中劃線的兩個tea實際上都是不必要的重復,而應該根據英語的習慣用代詞表示。

由此可見,在語篇意義的體現上,兩個英譯本體現出明顯差異。總體看來,Carpenter譯本和原文的語篇組織方式更為接近,同時也更符合英語語篇的成篇方式和語言表達規范,而姜譯本對語篇的組織顯得比較隨意,在語篇銜接上不太符合英語語篇的表達規范。

4.0 結論

在功能語言學框架下,我們圍繞概念意義、人際意義和語篇意義對原文和譯文進行分析,發現《茶經》現有的兩個英文全譯本皆存在一定的問題。總的看來,美國譯者的譯本若是作為一篇純粹介紹茶學知識的說明文,其簡明、通俗易懂的譯文是成功的,對原文概念意義的部分偏離也影響不大,但該譯本對原文人際意義,特別是評價意義的偏離導致《茶經》字里行間蘊含的豐富茶文化內涵在翻譯過程中遺失變形。而中國譯者的譯文總體看來雖然在概念意義和人際意義的傳達上都更忠實于原文,但其對于語篇意義的體現存在缺陷,影響了譯文的可讀性,這就有可能導致其難以在西方世界得到廣泛傳播和接受,也難以真正實現傳播中國茶文化的目的。而《茶經》英譯面臨的問題實際上也是當前大多數中國典籍英譯面臨的問題。

從前面的分析我們可以看出,中國譯者和美國譯者的譯文各有優劣,而他們各自的優勢和劣勢剛好可以形成互補,即在概念意義和人際意義的傳達上中國譯者有優勢,而在語篇意義上中國譯者則處于劣勢,而譯入語國家的譯者在概念意義和人際意義的傳遞上雖存在劣勢,但在語篇意義的傳遞上卻是有優勢的。因此若要解決《茶經》翻譯乃至其他中國典籍翻譯的問題,我們應該進行一種合作翻譯,即中國譯者和目的語國家的譯者一起參與整個翻譯過程,目的語國家的譯者作為主要譯者,負責譯文的寫作,中國譯者負責概念意義和人際意義的解釋,而不是像當前大多數合作翻譯那樣,由中國譯者主譯,目的語國家專家只進行后期微觀層面的語言審核校對。

注釋:

①姜譯本選自湖南人民出版社2009年出版的姜欣、姜怡翻譯的《茶經》,以下引用只標注此書頁碼。

②Carpenter譯本選自F.R.Carpenter翻譯的The Classic of Tea:Origins and Rituals,以下引用只標注此書頁碼。

③本文案例分析中的《茶經》原文皆來自姜欣、姜怡譯的《茶經》漢英對照本中的漢語部分。

④對于這一部分,原文有不同版本,有的版本是“碗,越州上、鼎州次,婺州次;岳州上,壽州、洪州次。”還有的版本是“碗,越州上,鼎州次,婺州次,岳州次,壽州、洪州次。”(吳覺農,1987:115)而Carpenter的譯本從其意思來看,應該依據的是第二個版本。這里因為版本的差異導致兩個譯文的差異本文不作評價。

⑤對于這部分的最后一句,原文也有不同版本,有版本是“用銀為之,至潔,但涉于侈麗。雅則雅矣,潔亦潔矣,若用之恒,而卒歸于鐵也”,也有版本是“用銀為之,至潔,但涉于侈麗。雅則雅矣,潔亦潔矣,若用之恒,而卒歸于銀也”,區別就在于結尾部分,一個是“鐵”,一個是“銀”,姜譯文是采用的第一個版本,而Carpenter的譯本明顯依據的是另一個版本,這也可能是導致他在整個部分極力對銀器進行正面評賞的原因之一。不過從這部分作者使用的幾個轉折連詞“但”、“則”、“若”可以看出,作者是不提倡使用銀器的,這也符合作者所提倡的崇尚簡樸的茶道精神,因此這里的第二個版本顯然是有錯誤的,美國譯者Carpenter并未從上下文中辨別出這里的問題,而對典籍原文缺少考證也是國外譯者經常容易出現的問題。

⑥實際上,除了主位-述位系統和銜接系統,語篇意義還體現在已知信息-新信息系統,即信息結構上,但由于已知信息-新信息系統和主位-述位系統有著非常密切的關系,對主位結構的分析已足以揭示原文信息的流動,因此大多數研究在對語篇進行語言分析時,不專門分析語篇的信息結構,本文也是如此。

[1]Carpenter,F.R.,tr.The Classic of Tea:Origins and Rituals[Z].By Lu Yu.New York:The Ecco Press,1974.

[2]Halliday,M.A.K & R.Hasan.Cohesion in English[M].London:Longman,1976.

[3]Halliday,M.A.K.An Introduction to Functional Grammar[M].London:Arnold,1994.

[4]Martin,J.R.& P.R.R.White.The Languageof Evaluation:Appraisal in English[M].New York:Palgrave Macmillan,2005.

[5]Thompson,G.Introducing Functional Grammar[M].London:Arnold,1996.

[6]程曉堂,梁淑雯.及物性理論對英漢翻譯中轉譯的啟示[J].外語與外語教學,2008,(12):42-45.

[7]胡壯麟,朱永生,張德祿,李戰子.系統功能語言學概論(修訂版)[M].北京:北京大學出版社,2005.

[8]黃國文.功能語篇分析縱橫談[J].外語與外語教學,2001,(12):1-4.

[9]黃國文.翻譯研究的語言學探索——古詩詞英譯本的語言學探索[M].上海:上海外語教育出版社,2006.

[10]黃汝干.中國茶文化對外交流與翻譯人才的培養[J].農業考古,2010,(2):37-39.

[11]姜欣、姜怡(譯).茶經[Z].長沙:湖南人民出版社,2009.

[12]連淑能.英譯漢教程[M].北京:高等教育出版社,2006.

[13]司顯柱.功能語言學與翻譯研究——翻譯質量評估模式構建[M].北京:北京大學出版社,2007.

[14]吳覺農.茶經述評[M].北京:農業出版社,1987.

[15]張美芳.翻譯研究的功能途徑[M].上海:上海外語教育出版社,2005.