內河航道通航安全問題和安全監管

■許含烤 芮浩強

(1.福建省寧德市地方海事局,寧德 352100;2.泉州海事局,泉州 362800)

1 引言

隨著經濟的快速發展,建設規模不斷擴大,建筑用砂量越來越多,河砂被大量超采,造成河床下切,導致堤圍深槽迫岸、橋梁基礎外露,給交通設施、內河航道造成極大的危害。近年來,寧德市各級人民政府及有關主管部門積極采取措施,加強內河通航水域采砂管理,打擊違法采砂行為,保障內河通航安全,取得了一定的成效。但是賽江內河航道維護方面還存在諸多問題和薄弱環節。

賽江是閩東的第一大河,貫穿福安南北,到中下游賽岐會合,出白馬門入三沙灣至東海。賽江流域面積5549 平方公里,主河道長162 公里。賽江航段有賽岐大橋、獅子頭大橋、黃瀾大橋,穆陽溪航段有后太大橋,賽江下游有公鐵兩橋。福安市近期規劃于賽岐大橋上游建設廉首大橋、賽江大橋,分別在后太大橋、獅子頭大橋下游。賽江航道里程61.50 公里,通航里程14.00 公里,分賽岐大橋至黃瀾大橋、黃瀾大橋至上白石兩個航段。其中:賽岐大橋至黃瀾大橋,航段里程為14.00 公里,航道水深1.10 米,航道寬度34.00 米,最低通航保證率66%,航道最小彎曲半徑110.00 米,為七級以下航道,可乘潮通航100 噸級海船。黃瀾大橋至上白石航段里程為47.50 公里,航道水深0.30 米,航道寬度12.30 米,航道最小彎曲半徑75.00 米,為七級以下航道。

2 賽江內河航道通航安全存在的主要問題

2.1 建設橋梁多,通航限制大

大橋上游104 國道賽岐大橋建于1991 年,通航孔凈寬為64.3 米,凈高為5.63 米;省道后太大橋建于1970 年,通航孔凈寬為45.3 米,凈高為5.83 米;福寧高速公路獅子頭大橋建于2005 年,通航孔凈寬為53米,凈高為12.98 米。這些橋梁建設年限較早,設計通航限制大,而賽江上游內河碼頭有博輝工貿有限公司碼頭、黃蘭碼頭、賽岐糖廠碼頭以及若干砂場,特別是砂駁船多是500 至1000 載重噸,加之超載現象嚴重,船舶超過橋梁通航凈空高度,危及橋梁的通航安全。大橋下游下白石高速公路大橋和鐵路大橋的興建對通航1000 噸級~5000 噸級(空載)船舶并無大礙,但兩橋之間間距不足1000 米,且主通航孔不在同一軸線上,增加了船舶航行操作的復雜性。

2.2 航道建設與養護滯后

現有賽江航道未進行維護,也沒有配布航標。近年來,航區內亂采亂挖現象未得到根治,河道破壞嚴重,航道掃測資料缺乏。通航的賽岐大橋、后太大橋、高速公路獅子頭大橋、黃瀾大橋,僅是高速公路獅子頭大橋設置了助航標志、標識、航標,防碰撞設施等其他助航導航設施均沒有設置,嚴重影響通航安全。賽岐大橋禁航孔標識設置也是在2012 年福安“8·18”“康順8”輪觸碰賽岐大橋事故調查后建議寧德市公路局逐步完善的通航安全要素。橋區通航安全管理相關配套制度滯后,大多數橋梁管理單位沒有建立應急預案和組織船橋碰撞應急演習。橋區下游航道寬度和深度的限制,賽江屬小型河流,受海潮的影響遠大于其本身的輸水量,因此航道的寬度和深度變化較大,下游的深水航道迅速轉變為上游的淺水航道。近年由于賽江上游水利工程的建設以及下游采砂船的采挖,增加了賽江航道的不確定因素。此外,內河航道存在暗礁多,水域通航環境較為復雜。

2.3 無設置錨地,船舶無序錨泊

賽江內河航道一直沒有劃定避風錨地和應急錨地,來往船舶無序錨泊現象嚴重。特別是汛期季和臺風季節,由于船舶的無序錨泊,受上游洪水和臺風的影響,船舶容易走錨漂移,嚴重威脅橋梁的通航安全。調研過程中隨機查看了在2013 年防臺期間賽岐海事處轄區船舶在港動態:一個對福建沿海有較大影響臺風來來臨時,在港船舶總數99 艘(其中無動力船舶1 艘),客渡船0艘,在港修改建拆船舶47 艘(其中新改建船舶22 艘,修理船舶25 艘,待拆解船0 艘),施工作業船舶0 艘,危險品船0 艘,應急拖輪6 艘,長期停航0 艘,營運船舶14 艘,其他船舶32 艘,其中距離賽岐大橋下游500米以內錨泊船舶4 艘。總的來說,賽岐大橋下游船舶在臺風季節期間錨泊秩序良好,主要歸于賽岐海事處自2008 年以來將橋區水域錨泊秩序整治作為日常巡航執法工作內容常抓不懈,使進出港船舶掌握了賽岐大橋上游水域防臺避風錨泊環境和提高了安全錨泊意識。走訪福安市地方海事處過程中,了解到防臺期間,賽岐大橋上游錨泊船舶數量較多,其中一部分是長期在內河上游采砂作業船舶,一部分是在下游賽岐海事處管轄水域航行、停泊和作業的小于500 總噸內河船舶到大橋上游錨泊避風。在2014 年第10 號臺風來臨前,7 月23日上午1030 時,福安市交通運輸局安辦和福安市地方海事處聯合巡查時發現在賽岐大橋上游停泊有24 艘船舶,錨泊位置距離賽岐大橋約500 米以內,由于賽岐大橋上游沒有規劃錨地,加上臺風季節風流影響,對賽岐大橋通航安全帶來極大安全隱患。比如:2009 年2 月23 日0835 時,寧德聯合發展船務有限公司所屬的“聯合36”輪,在賽岐錨地錨泊時,由于走錨影響了港汊船舶進出港,在移泊過程中觸碰賽岐大橋,造成“聯合36”前桅桿、雷達天線等損壞。構成水上交通小事故。

2.4 通航小型船舶較多 船舶種類復雜

由于進出賽江內河航道船舶沒有辦理進出港簽證,對船舶動態信息掌握不齊全。因此本文采用賽岐海事處進出港船舶簽證信息作為研究對象來分析內河航道附近水域通航船舶特點。

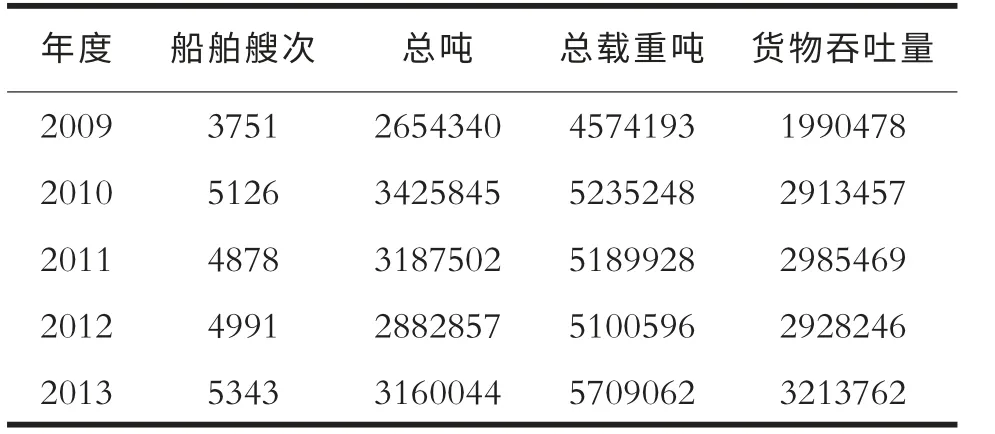

表1 2009-2013 賽岐海事處進出船舶及港口吞吐量

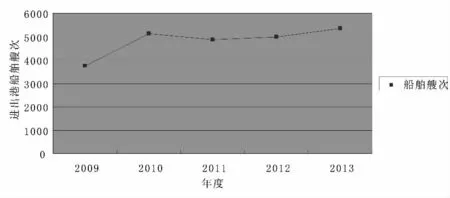

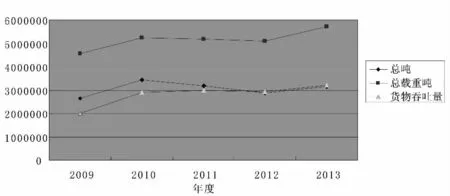

圖1 2009-2013 年賽岐海事處進出港船舶艘次曲線圖

圖2 2009-2013 年賽岐海事處進出港船舶總噸、總載重噸和貨物吞吐量曲線圖

由表1、圖1 和圖2 可知,2010 年與2009 年相比,進出港船舶艘次和貨物吞吐量有了大幅增長,分別增長36.7%和46.4%;但是自2010 年至2013 年,進出港船舶艘次基本維持在5000 艘次左右,貨物吞吐量維持在3000,000 噸左右,總載重噸在5000,000 噸左右。

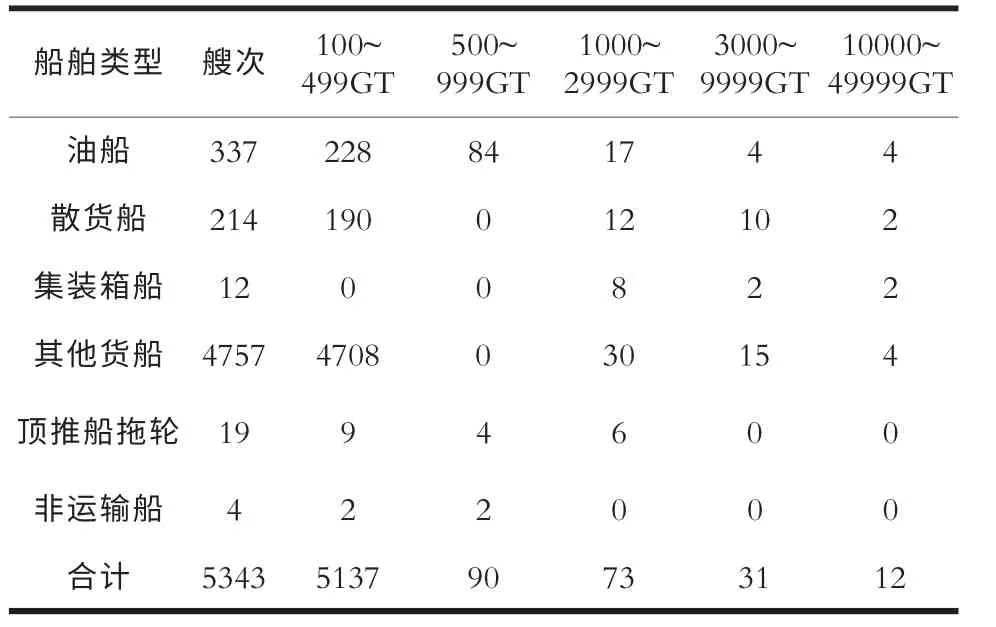

表2 2011-2013 年賽岐海事處進出港船舶噸級分布表

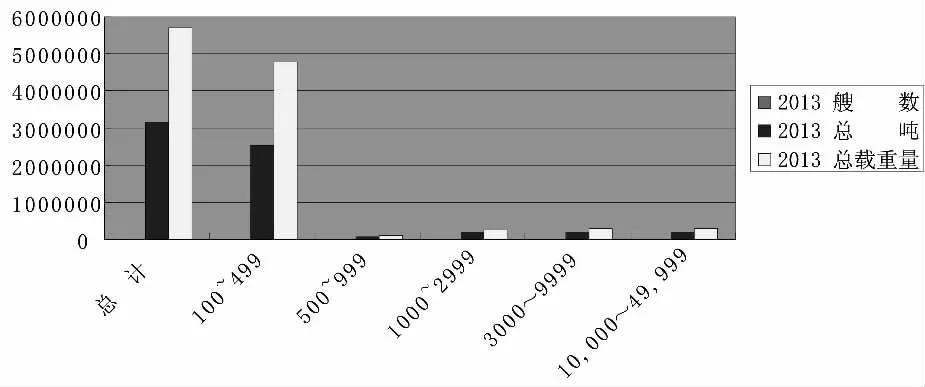

圖3 2013 年賽岐海事處進出港船舶噸級分布圖

通過表2 和圖3 分析可知,2010-2013 年,進出賽岐海事處船舶99 總噸及以下和50,000 總噸以下的為0;多數船舶總噸為100~499 總噸,比如在2013 年,100~499 總噸船舶艘次占進出港船舶艘次的96.14%;2012 年,500 總噸以下船舶占進出港船舶艘次的93.4%。

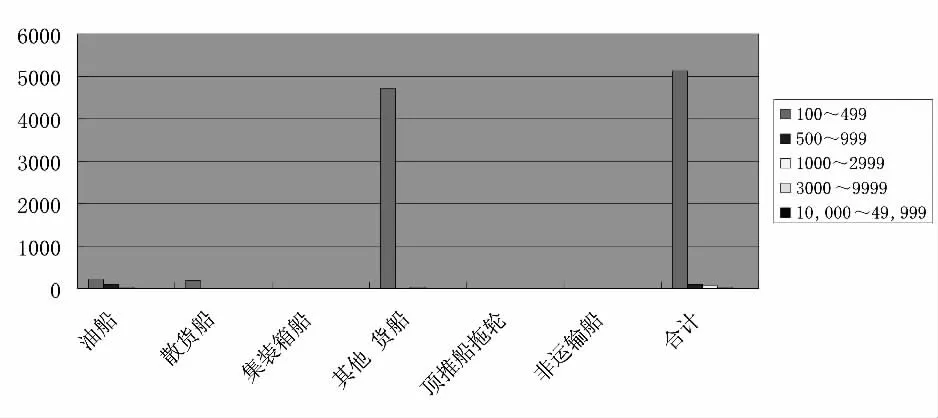

表3 2013 年賽岐海事處船舶進出港艘次及船舶種類表

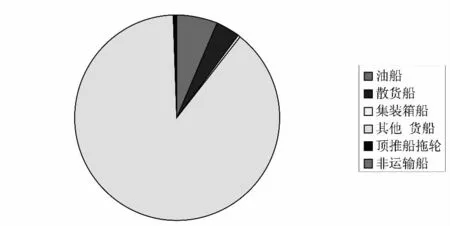

圖4 2013 年賽岐海事處進出港船舶類型分布圖

圖5 2013 年賽岐海事處進出港船舶種類、船舶噸級分布圖

由表3,圖4 和圖5 分析可知,賽岐海事處進出港船舶主要種類按照數量從高到低依次為其他貨船、油船、散貨船、頂推船拖輪、集裝箱船和非運輸船。如2013 年,進出賽岐海事處船舶艘次中,其他貨船占89.0%,其中100~499 總噸其他貨船占進出港船舶總艘次的88.1%。由此可知,低于500 總噸的小型其他貨船是賽岐海事處進出港船舶主要類型。

由分析可知,進出內河航道附近水域小型船舶最多。由于小型船舶沒有有效通信設備、技術水平低、對航行規則了解不多,難以管理、難以協調船舶之間行動,從而增大了對其他船舶尤其是大型船舶航行的影響。

2.5 賽岐大橋上游采砂點管理不規范

一方面由于經濟發展需求和受經濟利益驅使,賽岐大橋上游河砂資源亂采亂挖的現象嚴重,嚴重影響了河道采砂秩序。另一方面,地方水利部門在規劃河道采砂規劃時,未充分考慮資源可持續利用,而對江(河)道通航環境影響評價和論證考慮較少。

3 安全監管對策和建議

3.1 通航環境方面

一是加強內河航道維護。市、縣公共財政應在年度預算中安排內河航道建設和維護管理專項資金,確保內河航道的建設、維護和管理有“米”可炊;航道管理部門應加強航道規劃,做好航路掃測和維護,并參照《內河交通安全標志》(GB13851-2008)、《內河助航標志》(GB5863-93)、《內河助航標志主要外形尺寸》(GB5864-93)等標準設置航標等助航設施和標志;橋梁業主或其管養單位要加強橋區航道維護,保證足夠的航道維護水深,設置橋區助航標志,確保助航標志齊全和清晰,標位準確,防止標志漂移,同時,航道部門將橋梁位置、橋區航標配布在航道圖上顯著標識,橋區航標變化時,及時發布航道通告,便于船員掌握。

二是科學規劃錨地。根據賽江水域實際,為了防止船舶無序錨泊引起走錨,碰撞橋梁事故的發生,建議當地縣級人民政府組織相關部門,科學合理規劃錨地。并借鑒國內橋梁水域通航安全管理法規制度,制定和出臺橋區水域通航安全管理規定,明確橋區水域范圍、主管機關、通航橋孔布置、通航尺度、航速規定、能見度及風速、違法航行行為等橋區特征及過橋規定,督促船舶按規定錨泊,正確選擇航路,按章航行。

三是建立現代化監控系統。橋梁業主或管理養護主體單位要建立橋梁視頻監控系統(CCTV),實現對橋區水域全天候實時監控,全面掌握橋區航行船舶的船位動態,同時按照屬地原則,相關部門應主動為船舶提供霧情、水文、航道等公共安全信息服務,及時通過安全提示為船舶安全航行提供導、助航信息,惡劣天氣下提前實施安全預警,增強事故預防預控能力,做好船舶交通組織和防止船舶碰撞橋梁,保障橋區水域安全。

3.2 安全管理方面

一是明確安全責任主體。由于橋梁建設后存在營運收益關系,并且橋梁的建設改變了原水域通航條件,按照“誰收益,誰負責”,“誰造成礙航,誰負責恢復通航”的原則,橋梁業主單位或養護管理單位是橋區水域的安全責任主體,應建立橋梁安全隱患排查長效管理機制,切實做好船舶防碰撞工作,排查可能影響橋梁及橋區通航的安全隱患,保障通航橋孔的橋柱燈、橋涵標等標志及燈光信號顯示正常,增設橋梁防撞防護設施、航行安全保障設備、配備護橋巡查人員,配備CCTV 等視頻監控系統,確保橋梁及通航安全。

二是加強橋區安全監管。按照屬地原則,當地縣級人民政府應將賽江內河水域橋區應急管理,納入現有福安市下白石高鐵橋、高速橋“兩防”(防碰撞、防泄漏)應急管理范疇,并在福安市政府的統一領導,協調指揮做好汛期和臺風時期賽江上下游船舶錨泊,預防和排除該水域船舶對橋區的威脅;建立巡航搜救、聯合演習、信息互通等方面協作機制,整合區域水上執法力量,加強橋梁通航安全維護和過橋船舶“兩防”工作,共同維護橋區水域通航安全穩定。

三是設立賽江上游水上執法監管點。鑒于賽江上游水域執法力量薄弱,無固定的機構人員,無巡航救助船艇。可借鑒閩江水域和寧德海事局的經驗和做法,在賽江上游設立水上監管機構,配備巡航救助力量和裝備,加強轄管內河通航水域巡航、現場監管和行政檢查,保障橋區良好的通航秩序。

四是加大救助力量建設。根據2015 年3 月26 日起施行的《福建省海上搜尋救助規定》第六條規定,建議當地縣級人民政府成立水上搜救協調分中心,加強內河、海上交通安全監管機構和應急隊伍建設。同時鼓勵和發動社會力量參加救助,征集救助工具、應急船舶等施救應急裝備。

五是建立橋梁管理單位聯動協作機制。各橋梁管理有關單位應建立聯動機制,完善橋梁安全管理制度、制定應急反應預案并組織應急演練,強化橋梁安全管理,打造橋區安全網絡。共同建立橋梁安全信息平臺,及時通過網站或手機短信平臺向各有關單位、船舶發布水位、氣象、航道等安全警示信息。

[1]中華人民共和國國家標準.GBJ50139-2014,內河通航標準.

[2]中華人民共和國內河交通安全管理條例.2002.8.1 施行.

[3]中華人民共和國港口法.2004.1.1 施行.

[4]福建省港口條例.2008.3.1 施行.

[5]中華人民共和國航道法.2015.3.1 施行.

[6]福建省海上搜尋救助規定.2015.3.26 施行.