PDCA循環與系統追蹤在圍手術期質量管理中的應用研究△

戴 林 劉海港 翟 林 沙震宇 吉 鵬 王 麗

圍手術期[1]是指以手術治療為中心,包含手術前、手術中及手術后的一段時間,具體是指從確定手術治療時起,直到與這次手術有關的治療基本結束為止,時間約在術前1~3天至術后3~5天。圍手術期與醫療質量關系密切,可以說科學、規范的圍手術期質量管理能夠明顯增進患者預后,減少手術并發癥以及醫療糾紛的發生。

PDCA循環由美國質量管理專家戴明提出,它是全面質量管理所應遵循的科學程序。系統追蹤是2004年美國醫療機構評審聯合委員會(JCAHO)全新設計的現場調查方法——追蹤方法學的一種,2006年被引入醫院JCI評價[2]。這兩種科學的方法被應用于新一輪的三級綜合醫院等級評審中。我院于2013年10月通過三級醫院等級評審后,將PDCA循環與系統追蹤應用到醫院圍手術期醫療質量管理中,并取得了良好成效。

1 揉和了系統追蹤的PDCA

1.1 計劃——Plan 通過追蹤方法學發現圍手術期醫院醫療流程好的部分以及醫療活動容易出現問題的環節,以此改進流程及規章制度,規范醫療活動,提高醫療質量,降低醫療風險。

1.2 實施——Do 調查者(研究者)追蹤手術患者在圍手術期包括手術前、手術中和手術后的醫療活動,發現并記錄促進、推動醫療活動進行的環節/做法以及影響醫療質量與安全的積極因素和延緩、阻礙醫療活動進行的環節/做法以及影響醫療質量與安全的危險因素。

1.3 檢查——Check 總結執行計劃的結果,通過研究者實際現場的跟蹤以及事后的討論,分清醫院哪些程序/步驟是積極、高效的,哪些程序/步驟是消極、無效的,明確效果。

1.4 處理——Action 對檢查結果的總結進行處理,好的做法要加以肯定,并予以標準化,或制定作業指導書,便于以后工作時遵循。對近似于差錯的薄弱環節要進行根本原因分析(Root Cause Analysis,RCA)[3]防止重現。對于沒有解決的問題,應提給下一個PDCA循環中去解決。

2 兩種方法應用的流程

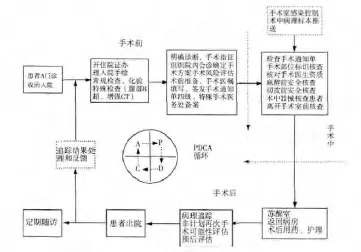

本文擬以研究小組運用PDCA循環與系統追蹤實證研究外科手術患者為例,介紹我院在患者圍手術期如何通過這2種方法的運用確保醫療質量與安全的。表1說明了該系統追蹤的過程與要素。

表1 系統追蹤過程與要素

圖1 患者圍手術期治療過程

圖1 就從流程上簡要介紹了手術患者在我院圍手術期治療過程。

2.1 追蹤病人在門診室就診過程 首先是病人的主訴,結合既往的檢查、檢驗報告,接診醫生是如何給出門診診斷,包括對病人病情的評估以及必要的醫患溝通;醫生是如何告訴患者所患的疾病及住院手術治療的必要性;然后是住院醫囑,開具常規檢查以及專項檢查醫囑。

2.2 追蹤病人在醫技科室檢查及等待報告過程患者是如何通過觀察院內指示牌或導診咨詢找到相應檢查室的;在眾多的檢查患者中,醫務人員是按照什么標準或者檢查項目(部位)分診的。

2.3 追蹤檢查結果出來之后治療方案的確定 取得檢查結果后,主治醫生是如何根據檢查結果進行病情判斷的;病情復雜,是如何組織院內大會診及病例討論的;手術指征明確,無明顯手術禁忌,手術方案是如何確定的;手術風險評估結果如何提醒術中需要特別注意的事項以及意外的防范措施,術后可能出現的意外以及防范措施,以及術后病人安置對于病房和護理人員的要求。

2.4 追蹤患者手術前的準備情況 確定手術時間與臺次,病房的護士是如何與手術室工人交接的;在準備間護士是如何與患者交流確認術前無飲食飲水等手術禁忌的;患者手術部位是如何進行標識的;手術室巡回護士、洗手護士是如何進行手術器械與耗材準備的;患者病歷是否已經書寫完善,以及必要的影像片子是否準備;整個手術室是如何進行感染控制的,相關的制度知曉以及落實情況。

2.5 追蹤手術開始至患者離開手術室過程 麻醉醫師是如何進行麻醉前患者身份確認與安全核查的;手術醫師、護士是如何進行洗手的;手術醫師切皮前是如何與麻醉醫師、手術室護士進行患者身份與安全核查的;術中醫生、護士、麻醉師之間是如何銜接配合的;術中器械、紗布、縫合線是如何進行清點的;患者離開手術室前是如何進行身份確認及安全核查的。

2.6 追蹤患者術后至出院的過程 患者在蘇醒室護士是如何看護、處理的;患者蘇醒后護士是如何與病區工人交接的;回到病區后,護士是如何按照術前醫囑安排普通/監護病房的;醫生是如何了解病人術后進一步的恢復,非計劃再次手術的可能性討論,術后感染以及手術并發癥的預防;病區是如何進行院內感染的預防;醫生是如何根據患者術后恢復情況進行用藥方式與藥物調整、輸液與腸道外營養的支持等;病人恢復良好,醫生如何醫囑出院后的進一步康復計劃等情況。

整個過程(以上6步)追蹤調查者是按照事先設計的表格填寫記錄,記錄每個環節的銜接與對病人的處理正確與否。將正確、科學的流程予以標準化,便于以后工作時遵循。對于近似于差錯的薄弱環節要進行會議討論并進行根本原因分析(RCA),找出問題的根本原因后形成書面解決方案,反饋至相關科室(部門)限期整改。

3 思考

圍手術期的醫療質量與安全管理涉及醫院中醫療、護理、醫技、后勤等多個部門[4],追蹤方法學突破以往模式,從系統上查找醫療流程的不足和潛在隱患。而PDCA循環又可將不能一次性解決的問題推向下一個PDCA循環,直至問題解決。

通過近1年的應用及觀察,我們清楚地認識到:PDCA循環與追蹤方法學是兩個有效的醫療質量與安全管理的工具。2014年上半年我院手術量為1.46萬臺,比去年同期增加4.9%,然而圍手術期院內感染上報次數、醫療不良事件報告次數、醫院投訴與醫療糾紛發生次數比去年同期明顯下降。同時根據追蹤發現的問題,經過院內討論,我們優化、改進了10多項圍手術期的院內制度、流程,比如手術室接送病人流程、手術室正臺分配制度、術前手術部位標識制度、手術安全核查制度等等。

通過一系列的改進,用具體、明確、可操作的制度流程,取代籠統、模糊的管理要求或習慣,改變經驗式的管理模式,將制度滲透到質量管理的各個環節,使無形管理變成有形管理。這樣就比較容易檢查制度流程的落實情況,及時發現醫療過程中存在的問題,從而達到醫療質量不斷改進,制度流程不斷完善,形成強化醫療安全的長效機制[5],達到持續改進醫療質量目的。

1 段淑卿.抗菌藥物規范化管理前后醫院外科圍手術期抗菌藥物預防應用比較與分析[D].濟南:山東大學,2013.

2 劉庭芳,劉勇,陳虎.醫院評審追蹤方法學的理論與實踐[J].中國醫院,2012,16(3):2 -6.

3 梁銘會,董四平.醫院評審追蹤方法學操作指南及其啟示[J].中國醫院,2012,16(3):9.

4 劉曉紅,陳蕾,張衛星.追蹤方法學優化手術病人交接的效果觀察[J].現代臨床護理,2013,12(8):70 -71.

5 吳源泉,楊和銀,布祖熱艾力,等.追蹤方法學在等級醫院評審中醫療管理的應用實踐研究[J].新疆醫學,2013,43:129 -130.