中醫針灸推拿結合中藥治療面癱臨床觀察

沈欽彥

(夏邑縣人民醫院 康復科,河南 商丘 476400)

?

中醫針灸推拿結合中藥治療面癱臨床觀察

沈欽彥

(夏邑縣人民醫院 康復科,河南 商丘 476400)

目的:觀察中醫針灸推拿結合中藥治療面癱的臨床療效。方法:選取72例面癱患者,隨機分為對照組和實驗組各36例。對照組患者采用中醫針灸推拿治療,實驗組患者采用中醫針灸推拿結合中藥治療,比較分析兩組患者的臨床療效。結果:經過治療,實驗組總有效率為97.22%,明顯高于對照組的75.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。結論:采用中醫針灸推拿結合中藥治療面癱效果顯著,值得臨床推廣應用。

面癱;針灸推拿;中藥;臨床研究

周圍性面癱是臨床常見疾病,以單側面神經麻痹、面部肌肉癱瘓為主要臨床表現。周圍性面癱屬于中醫學理論中“口僻”“口眼斜”等范疇,與正氣不足、邪氣入侵、經脈失養有關。面癱可導致面部外觀異常、肌肉功能障礙,嚴重影響患者的身心健康。臨床一般多采用針灸推拿等方法治療[1]。本文分析了中醫針灸推拿結合中藥治療面癱病的臨床療效,現將結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2012年6月-2014年5月收治的72例面癱患者,均為突然發病,患側面部發生肌肉麻木、口眼斜,額紋消失,不能皺眉、眼瞼不能完全閉合,鼻溝變淺,患側口角下垂。部分患者出現耳后不適、味覺減退、聽覺過敏等癥狀。同時排除外傷、腦干病變、顱內腫瘤、腮腺病變等引起的面癱者。將所有患者隨機分為對照組和實驗組各36例,對照組患者中,男性21例,女性15例;年齡28~65歲,平均年齡(42.57±8.64)歲;體重49~80kg,平均體重(61.24±10.37)kg;病程1~6天,平均病程(3.14±0.75)天。實驗組患者中,男性23例,女性13例;年齡25~68歲,平均年齡(43.10±9.22)歲;體重48~82kg,平均體重(61.43±10.58)kg;病程1~7天,平均病程(3.25±0.81)天。兩組患者年齡、體重、病程、性別等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

對照組患者采用中醫針灸推拿治療,取穴翳風、地倉、頰車、攢竹、合谷、下關、陽白、四白等針刺治療。寒證者加風池;熱證者加曲池;鼻唇溝變淺者加迎香;頜唇溝歪斜者加承漿。翳風穴采用艾灸;合谷、風池穴采用瀉法;下關、迎香穴采用平補平瀉法;其余穴均采用補法,留針30min,1次/天[2]。采用一指禪推法自印堂、睛明、陽白、攢竹、太陽、四白等穴位往返治療5min;再自太陽、下關、翳風、頰車、地倉、迎香、水溝、承漿等穴位往返治療5min;以大魚際揉面部前額、頰部5min;捏拿患側面部肌肉5min,1次/天[3]。

實驗組患者接受中醫針灸推拿結合中藥治療,針灸推拿治療方法同對照組,同時輔以中藥治療。方用白附子10g、防風10g、桂枝10g、川芎6g、白芷10g、羌活10g、僵蠶6g、蟬蛻10g、蜈蚣2條、全蝎3g、皂角10g、鉤藤10g、甘草6g。上藥每日1劑,加水煎煮2次,合并煎液后分早晚服用[4]。兩組患者均連續治療4周。

1.3 療效判定標準

痊愈:面部區域正常,表情自如,無口眼歪斜;顯效:面部靜止時對稱,張力正常,面部肌肉運動功能減弱,有輕微的連帶運動;有效:面部靜止時對稱,張力正常,面部肌肉運動功能減弱,眼瞼用力可完全閉合,口輕度不對稱;無效:面部靜止時不對稱,上額無運動,眼瞼不能完全閉合,口僅有輕微運動[5]。總有效率=(痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法

2 結果

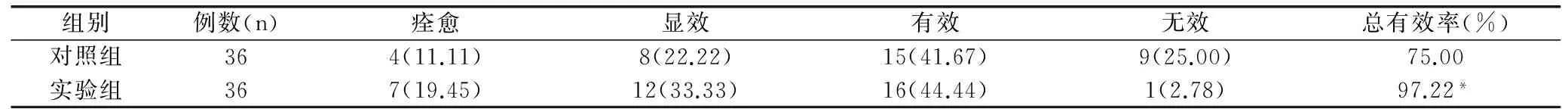

經過治療,實驗組總有效率為97.22%,明顯高于對照組的75.00%,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較 [n(%)]

注:與對照組比較,*P<0.05。

3 討論

西醫學理論認為面癱多由周圍性面神經炎導致,當莖乳突孔內的面神經發生急性病毒感染、寒冷刺激后可引起局部水腫,面神經受到壓迫,局部發生血液循環障礙。中醫學理論則認為面癱多因正氣不足、絡脈空虛,加之外邪乘虛而入所致。正氣不足則營衛不和、氣血阻滯;邪氣直中陽明、少陽經脈,久聚不散,致使經氣阻滯、經脈失養。治則以扶正祛邪、舒筋活絡為法[6]。

針灸、推拿是臨床治療面癱的常用方法。取穴翳風、地倉、頰車、攢竹、合谷、下關、陽白、四白等少陽經、陽明經穴,起到疏調經氣之作用。翳風穴為手足少陽經之會,具有利頰聰耳、正口癖之功效。針灸翳風穴可達到疏解風邪、祛痰止痛的作用,對緩解面癱患者耳后乳突痛效果明顯。地倉、頰車、下關、陽白、四白等均為足陽明胃經穴,可疏調經氣,為治療面癱之要穴。諸穴配合,治則以補法為主,使陽明、少陽之經氣疏通。推拿手法沿面神經解剖位置進行肌肉活動和刺激,以促進面部血液循環,加速神經炎癥物質分解,改善神經營養,促使炎癥消退,有利于受損的神經和肌肉組織修復,起到疏通經絡、活血化癖之功效[7]。

本研究自擬中藥方劑中以白附子為君藥,具有祛風活絡、化痰解痙之功效。防風、桂枝共為臣藥,以祛風散寒、溫陽利水,共助君藥發揮祛風解痙之功效。佐以川芎行氣活血、祛風通絡;白芷祛風散寒、消腫止痛;羌活祛風除濕、散寒止痛;僵蠶、蟬蛻、蜈蚣、全蝎等動物類藥材祛風通絡之效尤佳,可促進經絡氣血運行,祛除經絡中之風邪。皂角消腫排膿、鉤藤熄風止痙,二藥合用,可促進組織代謝,減輕面癱患者局部炎癥和水腫,促進血液循環。甘草緩急止痛,兼為使藥。諸藥相合,共奏祛風活絡、化痰解痙之功效[8]。中醫針灸推拿結合中藥治療相輔相成,起到標本兼治之功效。

綜上所述,采用中醫針灸推拿結合中藥治療面癱效果顯著,值得臨床推廣應用。

[1] 李昌雄.針灸加中藥治療周圍性面癱的療效觀察[J].中國社區醫師:醫學專業,2010,12(36):145.

[2] 秦亞坤.針灸聯合中藥治療周圍性面癱62例的體會[J].現代醫藥衛生,2011,27(22):3460-3461.

[3] 蔡秀麗.針灸配合中藥熏蒸治療周圍性面癱60例[J].中國中醫急癥,2011,20(5):798-799.

[4] 毛澤謀,朱定澤.針灸配合中藥治療面癱臨床觀察[J].實用中醫內科雜志,2012,26(8):88-89.

[5] 李均明.針灸推拿聯合中藥治療面癱病200例療效觀察[J].北方藥學,2012,9(9):57.

[6] 鄭麗萍.中藥配合針灸治療周圍性面癱65例的臨床觀察[J].中醫臨床研究,2012,4(20):21-22.

[7] 雷行華.中藥配合針灸治療周圍性面癱臨床觀察[J].中國醫藥指南,2010,8(5):15-16.

[8] 羅郁,蔡蓉.針灸和藥物治療面癱臨床分析[J].現代醫藥衛生,2010,3(7):109-110.

(責任編輯:魏 曉)

2014-11-17

沈欽彥(1969-),男,河南省夏邑縣人民醫院副主任醫師,研究方向為針灸治療疼痛。

R245;R244.1

A

1673-2197(2015)05-0090-02

10.11954/ytctyy.201505045