降低認知負荷促進小學生科學知識建構

教育心理學研究表明,有意義的學習是選擇、組織和整合信息(認知加工)的過程。認知負荷是指學習者在對學習任務進行認知加工的過程中所承受的一定的負擔,可以分為無關認知負荷、必要認知負荷和生成認知負荷[1]。無關認知負荷是指與學習者目標達成的信息加工過程沒有直接關聯(lián)的工作負荷,必要認知負荷是指學習者加工新知識時所必須承載的工作負荷[2],生成認知負荷則是指個體把新舊知識融合、形成個性化理解所帶來的加工任務。學習者的工作記憶僅能承受有限的認知負荷,小學科學教學的方向就是要避免產(chǎn)生無關認知負荷,在高效組織新信息內(nèi)部聯(lián)系的前提下善用必要的認知負荷,騰出記憶空間,促使新舊知識的整合。

當前小學科學教學中,我們會發(fā)現(xiàn)一些教師為實施新課程倡導的自主、合作、探究的學習方式,把科學課上成實驗操作課,認為讓學生動手做實驗就是在“探究”,運用大量的實驗替代對科學概念的理解和科學知識的掌握。由此造成的結果是,學生學的科學知識是零散、紊亂的,他們對科學概念的把握也會出現(xiàn)混亂和偏差。看似熱熱鬧鬧的科學課卻給學生增加許多無關的學習資源,導致無關認知負荷充滿他們的工作記憶空間,無法進行有效的認知加工,且在復習階段大量概念知識的呈現(xiàn)會占滿學生工作記憶的空間,大大加重他們檢索和加工信息的負擔,使學生負荷超載[3]。因此,為了降低小學生學習科學的認知負荷,我們可以在信息選擇階段,合理取舍材料,避免學生受無關信息干擾;信息組織階段,切塊呈現(xiàn)信息,降低信息組織難度;信息整合階段,借用圖示表征,提高信息整合能力。

一、合理取舍材料,避免無關信息干擾

取舍材料要以教學目標和內(nèi)容為依據(jù),精心選擇與學習內(nèi)容相關的教材、練習、探究工具等教與學的材料,要在收集整理材料的基礎上,通過比較研究,對教材、練習、工具等進行合理取舍,避免學生在課堂教學中被無關信息干擾,從而降低認知負荷,減輕學習負擔,提高學習效率。

1.精選工具

學習科學時,通常需要用探究工具來幫助建構學習內(nèi)容。教師要精心準備有關的教學工具,工具必須充足和典型,從而輔助學生進行思維活動,使其能順利地發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、獲取新知,相反,過多、過雜或不合理的工具會干擾學生的思維,增加其無關認知負荷。

以科學實驗器材的精選為例,教師在進行科學教學時要合理選擇實驗工具。例如,在講授“空氣的熱脹冷縮”一課時,教師要提供小燒瓶、燒杯、試管、有孔橡皮塞、大小不同的氣球、癟的乒乓球等實驗材料,讓學生自行設計實驗證明空氣的熱脹冷縮。其中,大氣球最能奪人眼球,大多數(shù)學生會選擇利用大氣球來設計實驗方案。有的會把大氣球封口后架在裝熱水的燒杯上,期待氣球的進一步脹大;有的會把大氣球套在小燒瓶的瓶口上,再把燒瓶放入熱水中,但由于氣球太大,燒瓶又太小,在進行實驗時常常看不到明顯的現(xiàn)象。在實驗時間快結束時,可能會有比較性急的學生將氣球吹大套到燒瓶上……其實,這堂課給教師的教訓或者建議就是精選實驗材料,如果去掉大氣球,學生的注意力就會集中到其他材料上,如試管、吸管、有孔橡皮塞、小氣球。顯然,這種干擾學生認知負荷的“雞肋式”材料,教師教學時要堅決果斷地予以舍棄。

當然,精選工具并不是一味地減少工具,也有必要增加一定的工具。例如,教學“像火箭那樣驅動小車”一課時,如果只按教材中提供的氣球驅動小車,學生對反沖力的理解就會比較片面,不利于建立科學概念。此時,教師要增加一些實驗材料,如噴氣能飛的氣球、噴氣能跑的小車、噴氣前進的模型船、噴水能打轉的礦泉水瓶。這組材料中有氣球、小船、瓶子、小車,看似彼此毫無關聯(lián),但因為教師的精心設計使其集合在一起就具有了結構。學生在操作中發(fā)現(xiàn),在發(fā)現(xiàn)中歸納,對“反沖”這一現(xiàn)象就會有科學的認識和理解,從而形成科學概念[4]。

2.精選練習

練習是學生掌握知識的非常重要的手段。很多教師和家長都認為練習做得越多,知識就會越鞏固,而且當前市場中的教輔練習多如牛毛,以致很多學生陷入題海戰(zhàn)術的深淵。事實上,作為以實驗探究教學為特質(zhì)的小學科學,單純的紙筆練習凸顯出一定的局限性,好比是駕駛員考駕照,只考理論,我們很難看到學生在學完科學后是否有應用所學知識解決實際問題的能力。因此,少而精的非紙筆練習的實驗操作練習應運而生。它不僅可以達到鞏固知識的目的,還會提高學生的動手能力,真正讓他們在學習中解決實際問題,從而減輕認知負荷。

例如,教師講完“磁鐵”單元后,為了檢測學生是否形成有關磁鐵、磁極的認識,通常會布置大量的紙筆習題,幫助他們鞏固知識。有判斷題,如磁鐵有指示南北方向的作用,對其判斷對錯。有選擇題,如一塊條形磁鐵摔斷成A和B,那么下列說法中哪種正確。一是:A是南極或北極,二是:A和B都有南極和北極,三是:無法確定磁極的具體位置。有簡答題,如請用兩種以上的方法判斷一塊條形磁鐵的磁極。這樣的練習,雖然可以檢測學生關于“磁鐵、磁極”的認識,也從不同角度關注了他們掌握知識的程度,但小學生在這類紙筆練習下,依舊不能利用已有知識解決實際問題,且由于內(nèi)容繁多,容易干擾他們正確掌握信息。

因此,為了凸顯科學課的特質(zhì),幫助學生真正掌握所學的科學內(nèi)容,教師要精心設計,將上述紙筆練習題轉換成實驗操作探究題,準備一定的材料,例如,一個沒有標明南北極但有顏色區(qū)別的小磁針、一個支撐磁針轉動的支架、一塊較大的條形磁鐵、兩張小貼紙,要求學生利用已有材料,判斷條形磁鐵的南北極,并標注在貼紙上,貼到條形磁鐵的相應位置。

我們可以看到,這樣的練習,其材料簡潔,問題清晰,而且學生在完成操作時也培養(yǎng)了他們解決實際問題的能力,能運用磁針指示方向,分清現(xiàn)實生活中的南北方向,能利用“磁鐵同極相斥,異極相吸”的原理判斷條形磁鐵的南北極,也運用了兩種判斷磁鐵、磁極的方法。這就使得在達到教材要求的目標的同時,并不只是讓學生對知識概念進行識記和回憶,不再只是以文字為主要方式的認知重現(xiàn),而是強調(diào)用實驗操作的方式展示和表達他們對知識、概念以及綜合運用的能力,更有針對性,讓學生在較少的單位時間內(nèi)獲得最大的收益。

所以,在深化新課改之際,面對多種版本的教材,面對紛繁復雜的習題集,面對形式多樣的實驗探究材料,只有精心選擇材料,比較研究材料間的優(yōu)劣,選擇適合學生的材料,才能促進學生對信息的有效選擇。

二、切塊呈現(xiàn)材料,降低信息組織難度

切塊呈現(xiàn)是指通過片段化呈現(xiàn)的方式,讓學習者在完成當前片段所需要的認知加工后,再去學習下一片段,最終以步步推進的方式完成知識建構所需要的全部認知加工[5]。與連續(xù)單元的形式相比,這種按照學習者的學習進度分塊呈現(xiàn)的形式能更好地應對由學習材料本身的復雜性所造成的認知超載。要達到不同的學習結果,切塊呈現(xiàn)的形式也要有所區(qū)分。我們主要以科學知識的學習以及探究材料的呈現(xiàn)為例闡述切塊呈現(xiàn)的具體操作。

1.切分內(nèi)容

當新授的知識內(nèi)容過于復雜時,教師要將學習材料或任務分解,再依序呈現(xiàn)片段內(nèi)容。只有合理切塊,有序呈現(xiàn),復雜的新信息才能逐一被理解、組織。例如,“制作一個一分鐘計時器”一課的目標是讓學生了解擺鐘的原理,并學會制作計時器,但由于學生往往不知道擺鐘的各部分名稱,對其核心原理更是不了解,所以教師教學伊始不能只呈現(xiàn)擺鐘整體的運動結構圖,不對其各部件及運作原理做出解釋。因此,教師就可以采取切塊呈現(xiàn)的策略,進行下列具體操作:第一,學習擺鐘各零部件的名稱,如齒輪操縱器、擺錘、垂體、齒輪等。第二, 分系統(tǒng)認識,將工作原理分成三幅分解的圖來說明。第一幅圖呈現(xiàn)擺鐘初始狀態(tài);第二幅圖呈現(xiàn)鐘擺擺動到最左邊的狀態(tài),此時長針部分的操縱器倒鉤松開,垂體拉力讓齒輪往前轉動一齒;第三幅圖呈現(xiàn)的是當鐘擺往右擺動時,右邊的齒輪前進一齒。第三,動手操作組裝計時器模型。組裝過程中,要求學生仔細觀察擺錘與齒輪操縱器的運作過程,從中理解擺鐘的工作原理。第四,調(diào)節(jié)擺長,完成一分鐘計時器。

通過上述的學習活動,學生會在探索擺鐘系統(tǒng)整體運行原理前,逐步了解各部件的名稱、功能及分系統(tǒng)的運行。這種層層推進式的內(nèi)容呈現(xiàn),會為學生的認知加工提供很好的定向指導作用。

2.器材組合

在科學教學中,我們常常需要用許多實驗器材幫助建構學習內(nèi)容。在教學材料較多的情況下,過早地一次性呈現(xiàn)所有材料會造成學生注意力的分散,干擾他們的思維或增加無關認知負荷。教師為學生活動準備的學具,要有嚴密的結構[6]。把有結構的材料放在一起,它們之間會存在一定的相互關系,不同的組合會使學生得到不同的探究結果。一缸水、一個木塊、一個小墊圈,這樣一組材料會讓學生得出什么結論?有學生會說鐵塊在水中是沉的,木塊在水中是浮的。由于材料結構太過簡單,很難讓學生形成規(guī)律性的科學概念。但如果提供另一組器材,如一盆水、相同體積的圓柱體(木、鐵、塑料、橡膠),學生的探究結果又會是怎樣的?因為材料之間的強烈對比性,學生會得到一個規(guī)律性的認識:相同體積的物體,重的容易沉,輕的容易浮。

例如,以“物體在水中是沉還是浮”為例,教師在教學時需要遵循嚴密的邏輯關系,先要讓學生隱約地感覺到物體的沉浮與輕重、大小是有關的,再讓他們感受到沉浮與輕重、大小又似乎沒有關系,最后察覺到與輕重、大小又有一定聯(lián)系。要讓學生經(jīng)歷從模糊到清晰、從肯定到否定再到肯定的過程,這依賴于有結構的材料,即相同體積不同重量的球以及相同重量不同體積的立方體。教師要試圖通過這組材料,讓學生探究影響沉浮的因素,獲得關于物體沉浮的規(guī)律。而這些有結構的材料也只有隨著學生思維的步步深入而依次提供,才能引導他們體會到科學探究的過程與樂趣,使探究活動循序漸進[7]。

三、圖示表征信息,提高信息整合能力

圖示表征是指運用直觀圖示幫助學生組織、整合信息。利用可視化圖示教學,其本質(zhì)是將相對抽象的思考對象“圖示化”,把問題、情境、概念理解、規(guī)律探索等思考過程變得直觀可視,使抽象變形象、內(nèi)隱化外顯[8]。作為小學生,他們學習過于抽象的內(nèi)容是很困難的,這源于他們的思維還處在由形象思維向抽象思維過渡的階段。然而,如果能使用可視化圖示,使新知識的內(nèi)部結構與原有知識間的聯(lián)系外顯可視,就可以幫助學生完成新舊知識的整合。圖示表征可使學生學習中的思維過程外顯可現(xiàn),使他們對知識的整合更為便捷。

1.知識樹

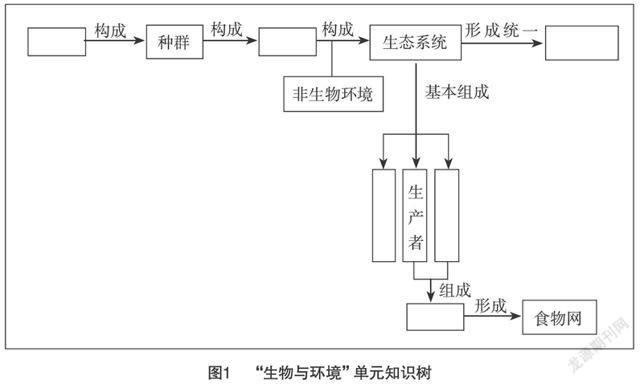

有意義的學習依賴于學習者的積極認知加工或知識建構,只有將新舊知識密切地聯(lián)系起來,學生才能較輕松地記住這些知識。圖示可以對教學內(nèi)容起深化和補充說明的作用,用以幫助學生理解文字所描述的概念、規(guī)則間的相互關系,形成知識的體系[9],這在一定程度上能夠幫助學生學會怎樣學習。知識樹能很好地促進學生新舊知識的聯(lián)結。

知識樹是學生快速檢索知識的地圖,其本質(zhì)上是一個層級式知識圖,是為實現(xiàn)某一學習目標而建立的所有相關知識間的因果關系或從屬關系的知識框架。用形象直觀的知識樹來梳理知識結構,是一種很有效的學習方法。在學習中,學生常常會注意教師每一節(jié)課的知識,卻會忽略知識與知識之間的聯(lián)結,很少從整體上思考知識結構,更不會思考這些知識點由何而來,學習知識的目的要到哪里去,久而久之,就容易形成“一葉障目,不見泰山”的局面。特別是到期末總復習時,學生滿腦子都是些零零碎碎的知識點,混亂無序。然而,借助“知識樹”,可以迅速地讓學生回憶起單元的學習內(nèi)容,避免其耗費大量的認知資源梳理學習材料,為加工整合信息騰出盡可能多的認知空間。

由于畫知識樹具有很高的統(tǒng)整性,對學生而言有一定難度,教師可以先提供一個不完整的知識樹讓學生填空,幫助他們掌握它的結構,適當降低難度。然后,再放手讓學生自己畫完整的知識樹,也可鼓勵學生用多種形式來創(chuàng)作。例如,在講授完“生物與環(huán)境”單元后,教師可以給學生展示一張留有空白節(jié)點的知識樹(見圖1),要求學生獨立完成空白部分,檢測他們能否理清從“個體”到“生物圈”的關系。如果學生能順利完成,這說明他們對本單元的新舊知識概念已經(jīng)掌握,也對知識樹有了感性的認識,并會嘗試通過畫知識樹來整理

知識。

2.維恩圖

小學階段,學生會認識很多概念,其中有些概念會相互聯(lián)系,還有些概念是很容易混淆的。如果不弄清它們之間的關系,學生就容易出現(xiàn)錯誤。維恩圖是表示事物之間區(qū)別和聯(lián)系的圖形,可用于選擇、分類和比較信息。在科學課上,我們可以利用維恩圖促進學生比較信息,梳理概念,優(yōu)化知識組織結構。維恩圖用兩個圓來呈現(xiàn)事物的不同信息,將事物各自的特征分別記在兩個圓中,它們的共同特征則應填入兩個圓的交叉部分。借助維恩圖,教師可以在教學中指導學生重點比較觀察兩個事物(或概念)的聯(lián)系與區(qū)別,從而對比較的事物有個明確的認識。同時,利用維恩圖,讓學生將所學知識內(nèi)容進行歸納整理,也是一個有效的方法。

美國心理學家喬納森曾指出,當學生試圖用圖示的方法表征事物時,他們的思維往往正處于最佳狀態(tài),教師也可通過圖示來評價他們的理解程度。事實確實如此,分類圖、維恩圖等可以將內(nèi)隱的思維過程予以形象化的外顯,從而使學生準確地理解概念、把握規(guī)則[10]。

在小學科學教學中,運用精選材料、切塊呈現(xiàn)、圖示加工等策略,有效地降低學生信息加工過程中的認知負荷,促進他們對科學概念理解和探究能力的提升,不失為科學有效的教學策略,也取得了比較明顯的效果。但如何進一步減輕學生的認知負荷,提升學生的科學素養(yǎng),這一任務任重而道遠!

參考文獻:

[1][2][3] 張忠華. 在科學教學中減輕學生認知負荷的策略[J]. 教學月刊小學版(綜合),2013(11).

[4] [6] 喻伯軍. 小學科學教師專業(yè)能力必修[M]. 重慶:西南師范大學出版社,2013.

[5] 張麗,盛群力. 技術應如何致力于促進學習?─梅耶論多媒體學習與教學設計的原則[J]. 遠程教育雜志,2009(2).

[7] 陳梅娟. 淺談小學科學實驗材料的優(yōu)化處理[EB/OL].http://www.pep.com.cn/rjwk/xxkx/2010d3q/jxts/201010/t20101014_933743.htm.

[8][9]馬蘭,盛群力. 課堂教學設計—整體化取向[M]. 杭州:浙江教育出版社,2011.

[10]莊治新. 善用圖式表征促進學生數(shù)學能力的深層建構[J]. 江蘇教育研究,2013(7).

(作者單位: 浙江省杭州時代小學)

(責任編輯:孫建輝)