籠養對太湖鵝產蛋初期生產性能的影響

湯青萍等

摘要為評價籠養對種鵝產蛋初期生產性能的影響,將選取的160日齡太湖鵝隨機分為2組,試驗組籠養,對照組則為水面平養,試驗期為11周,試驗期間記錄體重和產蛋情況,收集235~237日齡的鵝蛋進行蛋品質測定;237日齡進行屠宰測定,并檢測胸肌肌肉成分和羽絨品質。結果表明,鵝上籠后體重先下降后提高,試驗期第2~3周體重顯著低于平養組(P<0.05),第11周體重極顯著高于平養組(P<0.01)。籠養鵝平均開產日齡(5%產蛋率)比平養組推遲13 d;34周齡籠養組產蛋率為18.7%,低于平養組(21.4%);所有蛋品質指標和全蛋主要成分指標在籠養組和平養組間均無明顯差異。籠養組鵝237日齡的體重、屠體重、胸肌率、肌胃+腺胃重和腹脂率極顯著高于平養組,籠養太湖鵝心臟重顯著高于平養,而籠養組和平養組太湖鵝胸肌中粗蛋白、總脂和水分含量均沒有明顯差異。籠養組太湖鵝的產毛量、可利用羽絨重和千朵重均顯著大于平養組。該試驗結果表明籠養導致太湖鵝產蛋初期體重增加,降低了產蛋性能,提高了羽絨產量,但對胸肉品質、蛋品質和羽絨品質沒有明顯影響。

關鍵詞太湖鵝;籠養;生產性能;產蛋初期

中圖分類號S835文獻標識碼

A文章編號0517-6611(2015)29-046-03

我國是世界第一養鵝大國,年出欄肉鵝6億多只。目前,水禽的飼養主要以地面平養為主。籠養在水禽育雛和蛋鴨上已經得到廣泛應用,但對種鵝籠養尚未見報道。地面平養污染環境、對環境資源依賴性強、蛋易污染;而籠養具有提高禽舍利用效率、保護環境和清潔生產、禽蛋干凈、提高勞動生產率等優點[2-5]。隨著鵝肉市場需求的不斷擴大,而人們對水域及環境保護的要求逐漸提高,迫使鵝生產方式由傳統的有水面地面平養逐漸向無水化、網上、籠養等集約化生產飼養方式轉變。據報道,揚州鵝早春雛鵝“平養改籠養”后成活率從84.7%提高至96.6%,而且育成期縮短,效果明顯。70日齡四川白鵝籠養組平均日增重、末重、料重比均極顯著優于地面平養組,成活率比平養組高3.12%。太湖鵝是我國著名的地方鵝種資源,體型小,成年體重3.1~3.6 kg,產蛋性能優良,是開展種鵝籠養試驗的理想模型。筆者以太湖鵝為試驗材料,研究籠養對種鵝生產性能的影響,為種鵝籠養探索奠定理論基礎。

1材料與方法

1.1試驗材料

試驗鵝來自太湖鵝資源國家級保種場,選取同批飼養的160日齡太湖鵝100只(公母比例為1∶4),隨機分為2組,常規飼養組為對照,繼續采用有水面平養;試驗組籠養,乳頭飲水器,食槽喂食,籠子規格為40 cm×60 cm×50 cm。相同飼養管理,每周稱重,做好產蛋記錄,試驗期11周。留取最后3天的鵝蛋,每組25個,測定蛋品質。空腹12 h后,每組抽取20只(10♂、10♀)活體拔取除翼羽和尾羽的所有羽毛,屠宰測定,取胸肌肉樣10 g測定肌肉成分,測定羽絨品質。

1.2測定指標與方法

1.2.1屠宰性能。測定指標包括活重、屠體重、半凈膛重、全凈膛重、胸肌重、腿肌重、心臟重、肝臟重、腺胃+肌胃重、腹脂重等,測定方法參照NY/T 823-2004規定的要求進行。肌肉成分指標:水分、蛋白、脂肪含量。

1.2.2蛋品質。測定指標包括蛋重、蛋黃比例、蛋白比例、蛋殼厚度、蛋形指數、哈氏單位,測定方法參照NY/T 823-2004規定的要求進行。全蛋成分指標包括干物質、蛋白、脂肪含量。蛋打開后,蛋黃與蛋白充分攪拌均勻,取樣品測定。

1.2.3羽絨品質。

測定指標包括產毛量、絨子含量、千朵重、絨朵長、絨枝細度、水分含量、含脂率。產毛量:每個個體活體拔下的所有羽毛的重量;

千朵重:隨機數取1 000個朵絨,用0.000 1 g感量電子稱稱重;絨朵長:隨機選取50個絨朵,稍作整理(絨核在下,使其保持自然形態,類似發散的樹冠),置于載玻片上,上覆蓋玻片,使用游標卡尺測定絨朵根部到絨朵中部羽絲尖端的長度;絨枝細度:用測量絨朵長的樣品,每個取2根絨絲,整理平直,夾于蓋玻片與載玻片之間,在Leica dm 1000顯微鏡下拍照,在電腦程序中每個絨絲取中部2個點測量直徑;可利用羽絨重:羽毛中去除雜質、長毛片之后羽毛的重量,按照以下公式計算產絨率:產絨率=可利用羽絨重/體重 ×100%。用可利用羽絨進行水分含量、含脂率測定。

肌肉、蛋、羽絨:水分含量采用干燥恒重法,蛋白質含量采用凱氏定氮法,脂肪含量采用常規索氏抽提法。

1.3數據統計與分析

使用SPSS 11.0統計軟件中Univarinate、One-way ANOVA對試驗數據進行統計與分析。試驗結果以 ± SE表示,

P<0.05表示差異顯著,P< 0.01表示差異極顯著。

2結果與分析

2.1體重變化與屠宰測定

從圖1可以看出,平養組體重

比較平穩,體重隨著周齡的增加略有上升,整個試驗期平均體重增加156 g;籠養組由于飼養條件的突然改變,體重經歷了先降低后回升的過程,第2~3周體重顯著低于平養組,第11周體重極顯著高于平養組,整個試驗期內平均體重增加300 g;237日齡籠養組體重比平養組高110 g。

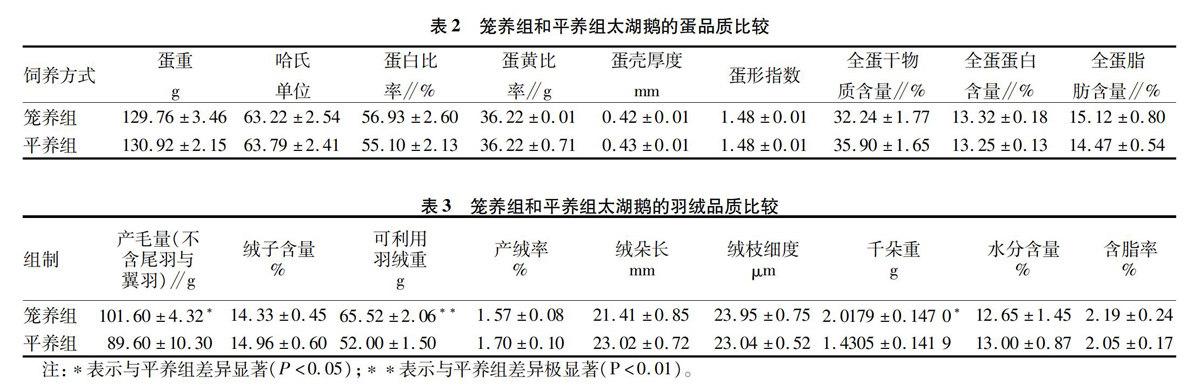

從表1可以看出,籠養太湖鵝體重、屠體重、胸肌率、肌胃+腺胃重、腹脂率均大于平養,差異極顯著;籠養太湖鵝的心臟重顯著大于平養。

2.2產蛋性能與蛋品質測定

由于鵝群處于開產早期,產蛋較少,且籠養鵝沒有機會交配,故只統計了產蛋率,沒有統計受精率和孵化性能。

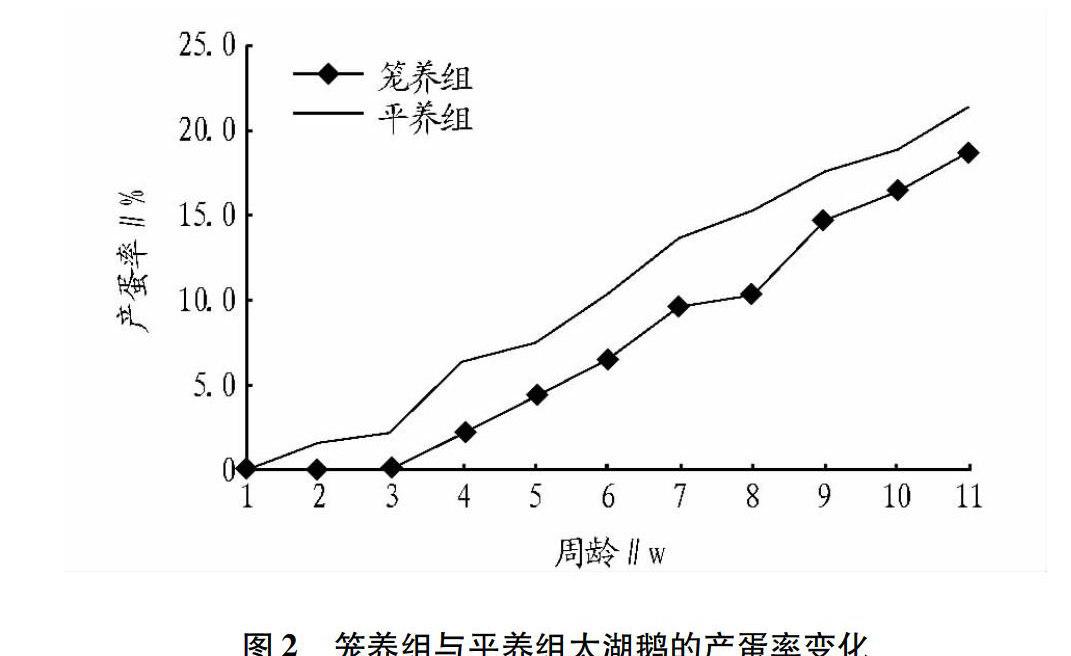

試驗發現,籠養鵝開產(5%產蛋率)198日齡比平養組185日齡推遲13 d。從圖2可以看出,開產后籠養組和平養組太湖鵝產蛋率的上升速度基本一致;34周齡,籠養組產蛋率為18.7%,平養組產蛋率為21.4%。

2.3羽絨品質測定

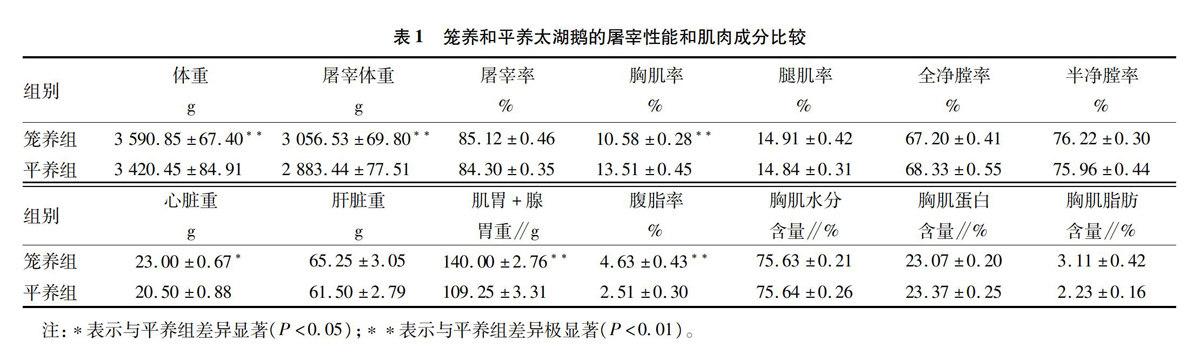

從表3可以看出,不同飼養方式下太湖鵝產毛量(不含尾羽與翼羽)、可利用羽絨重、千朵重均顯著差異,籠養均大于平養;其余指標沒有顯著差異(P>005)。

3討論

3.1籠養應激對太湖鵝行為的影響

種鵝上籠后表現出極度的恐懼與不安,蹦跳,碰撞籠壁,拍打翅膀,驚叫。上籠后4~5 h偶有采食,24 h后有50%的鵝采食,48 h后全部采食。上籠后鵝沒有飲水行為,6 h后人工輔助教鵝碰觸乳頭喝水,每3~4 h輔助喂水1次,72 h后2~3只鵝會自己飲水,7 d后全部會飲水。

通過直觀的行為表現可以看出籠養對鵝產生了強烈的應激。為了適應應激,動物會進行一系列的行為和代謝上的改變,能量的供應由生產、繁殖轉向維持生存和免疫應答。

3.2生產性能該試驗中測定的數據與《中國畜禽遺傳資源志-家禽志》對太湖鵝的描述基本一致,具有討論意義。

3.2.1體重變化與屠宰性能。

鵝上籠后由于產生了強烈的應激,尤其喝水的不適應,導致上籠后第2~3周體重有所下降,顯著低于平養組。經過4周的適應,籠養組鵝的體重逐漸回升并有所提高,第11周籠養組鵝的體重極顯著高于平養組,而平養組體重比較穩定,后期略有增加。這與景棟林、林元潮的研究結果相一致。

鵝的屠宰指標是評價鵝飼養管理狀況和營養狀況的重

要參考指標。該研究用半凈膛率、全凈膛率、腿肌率、胸肌率進行分析,是因為比率可更直觀地體現品種個體的差異。試驗結束,通過對屠宰測定和胸肌成分測定可知,籠養太湖鵝的體重、屠體重、胸肌率、肌胃+腺胃重、腹脂率大于平養,差異極顯著;籠養太湖鵝的心臟重大于平養,差異顯著;籠養組和平養組胸肌肌肉成分沒有明顯差異。屠體重、胸肌率、腹脂率與體重呈強的正相關。籠養組屠體重、胸肌率、腹脂率極顯著大于平養組,都是由于體重的極顯著差異造成的。籠養組腹脂率極顯著大于平養組,一方面籠養組的體重更大,另一方面籠養模式下鵝的活動空間受到了限制,在采食后沒有運動,導致脂肪大量沉積。從血液生化指標來看,籠養組由于應激心肌、肝臟受損明顯,這可能是籠養組心臟極顯著大于平養組的原因。許月英對70日齡皖西白鵝的研究表明日增重籠養組比平養組提高10.6%,平養組和籠養組屠宰性能及肉質品質均無顯著差異,與該研究結果基本一致。

3.2.2產蛋與蛋品質。

該試驗中由于試驗鵝個體較少,對產蛋率的統計意義不大。籠養鵝開產(5%產蛋率)日齡(198日齡)比平養組(185日齡)推遲13 d。開產后產蛋率上升的速度基本相同,34周齡平養組產蛋率比籠養組高2%。景棟林比較了籠養與平養方式下11~72周齡蛋鴨的生產性能,發現籠養組和平養組的產蛋數與料蛋比分別為322.71枚/只、2.83∶1和291.55枚/只、4.21∶1,平養組的產蛋量大大低于籠養組,這與該研究結果不同,主要是因為統計期長短不同,此外平養水禽受周圍環境的影響較大。陶爭榮對白殼I號蛋鴨產蛋全期分析發現,籠養組產蛋總數和產蛋重為304.06個和21.2 kg,低于平養組16.24個和0.86 kg。

對種鵝而言,產蛋主要用作種蛋,不會作為食用蛋出售。筆者測定了蛋品質,主要探討籠養方式對鵝蛋品質的影響。陳五湖[16]對230日齡籠養高郵鴨蛋測定蛋重、蛋形指數、蛋殼強度、哈氏單位、鴨蛋比重、蛋殼厚度和蛋黃顏色等,結果發現蛋品質較好,驗證了蛋鴨籠養的可行性。筆者對蛋重、蛋黃比例、蛋白比例、蛋殼厚度、蛋形指數、哈氏單位、全蛋干物質、蛋白、脂肪含量進行測定,發現所有指標都沒有明顯差異。景棟林研究發現蛋鴨籠養組和平養組的蛋品質相差不大,與該研究結果相一致。

3.2.3羽絨品質。

羽絨是鵝養殖的副產品,具有柔軟、篷松、彈性好以及保暖性能好等優點,其用途十分廣泛。該研究中太湖鵝籠養組產毛量(不含尾羽與翼羽)、可利用羽絨重、千朵重均顯著大于平養,其余指標沒有顯著差異。體重與產毛量呈極顯著正相關,相關系數為0.972,而羽毛產量的高低由體重決定[17]。可利用羽絨是直接產生經濟效益的部分,可利用羽絨重越高,則經濟效益就越好。很多研究表明自然放養的水禽羽絨要優于集約飼養的羽絨[17-18],但該研究結果卻表明籠養并沒有造成羽絨品質的下降,反而由于籠養鵝的體重更大,而整體羽絨的產量更高,經濟效益更好。

4結論

種鵝從地面平養轉為籠養后,產生了強烈的應激反應,適應期4周。對于籠養的種鵝,需要提前1個月上籠,精心管理,以盡快開產。由于空間的限制,缺少運動籠養導致太湖鵝產蛋初期體重增大,但肉品質和蛋品質沒有變化。籠養鵝開產比平養鵝晚,且產蛋性能比平養鵝差。籠養鵝的羽絨品質不變,且產量增加。該研究結果可為種鵝籠養提供參考。

安徽農業科學2015年

參考文獻

[1]

沈廣,宮桂芬,呂淑艷,等.我國水禽業發展狀況及趨勢展望[J].農村養殖技術,2011(21): 6-8.

[2] 陳奕春,陶爭榮.蛋鴨籠養與平養的比較[J].農村養殖技術,2008(24):13-14.

[3] 孫時軍,舒朝達,周浩,等.蛋鴨籠養生產的主要優缺點及存在問題調查[J].浙江畜牧獸醫,2014(6):21-22.

[4] 呂恒云.揚州鵝雛鵝高效養殖技術[J].家禽養殖,2011(4):16.

[5] 何大乾.鵝高效生產技術手冊[M].2版.上海:上海科學技術出版社,2007:194-195.

[6] 呂恒云.揚州鵝雛鵝早春高效籠養技術[J].畜牧與飼料科學, 2009,30(5):167-168.

[7] 劉安芳.地面平養與籠養四川白鵝生產性能的比較[J].畜牧與獸醫,2012,44(9):34-36.

[8] 國家畜禽遺傳資源委員會.中國畜禽遺傳資源志:家禽志[M].北京:中國農業出版社,2011.

[9] 陳寬維,高玉時,王志躍,等.家禽生產性能名詞術語和度量統計方法[S].NY/T8 23-2004.北京:中國農業出版社,2005.

[10] 李昊陽,鐘榮珍,楊連玉.評價應激的方法及抗應激添加劑的研究進展[J].中國畜牧雜志,2014,50(13):95-99.

[11] 景棟林,陳希萍,于輝,等.籠養與平養蛋鴨的生產性能比較研究[J].畜牧與獸醫,2013,45(8):59-61.

[12] 林元潮,易際泉,林觀義,等.籠養模式飼養蛋鴨的技術研究[J].養殖與飼料,2011(6):3-4.

[13] 湯青萍,章雙杰,郭軍,等.五個品種鵝體尺測量及屠宰性能測定比較分析[J].中國家禽,2009,31(22):22-24.

[14] 許月英,姚鳳英,沈慶仁,等.不同飼養方式對皖西白鵝生產性能及屠宰性能的影響[J].安徽農業科學,2004,32(5):991,1012.

[15] 陶爭榮,夏清春,沈軍達,等.蛋鴨籠養與平養產蛋性能測定[J].中國家禽,2003,25(15):16.

[16] 陳五湖,薛敏開,陳劍,等.鴨常規蛋品質測定與分析[J].吉林畜牧獸醫,2014(10):9-10.

[17] 楊童奧,孫永峰,吳偉,等.鵝羽毛生長發育規律及其影響因素的研究[J].吉林畜牧獸醫,2012(1): 40-42.

[18] 趙洋,王志躍,楊海明,等.噴淋對仔鵝產絨性能和羽絨理化性質的影響[J].畜牧獸醫學報,2014,45(5):781-788.