幾種塊根膨大劑對甘薯主要經濟特性的影響

曾志明等

摘要[目的] 篩選最適宜重慶地區甘薯生產上應用的塊根膨大劑。[方法] 以甘薯品種“豫薯13”為研究對象,在栽插后47~59 d噴施塊根膨大劑矮腳虎、多效唑、國光膨大、綠肽爾塊大,以噴施清水為對照,探討4種塊根膨大劑對甘薯生長的生長調控能力及對其產量和其他經濟特性的影響。[結果] 噴施矮腳虎后鮮薯產量、商品薯產量、薯干產量均比對照顯著增產,藤葉產量與對照相當;而噴施國光膨大后薯干產量和藤葉產量比對照顯著降低。4種處理的薯塊干物率比對照顯著下降。[結論] 在重慶地區,矮腳虎較適宜用于甘薯生產上的藤蔓徒長田控制。

關鍵詞甘薯;主要經濟特性;塊根膨大劑

中圖分類號S531;Q945文獻標識碼A文章編號0517-6611(2015)29-118-03

甘薯(Ipomoea batatas(L.)Lam.)是全球重要的農作物品種之一,世界上共有 113個國家種植, 2005年種植面積約9×106hm2。我國是甘薯生產大國,栽培面積和總產量均居世界首位。甘薯是高產、穩產、抗逆性強的作物,薯塊富含淀粉,是一種加工、轉化附加值較高的工業原料。

近年來,重慶市以甘薯為原料的加工企業發展較快,但是由于甘薯在重慶地區的生長季節高溫多雨、陽光不充足,特別是在水肥條件較好的地塊容易導致甘薯田間生長地上部長勢旺盛, 莖葉發生徒長,葉片中含氮量較高,光合產物向薯塊運轉少,嚴重影響地下部薯塊的膨大,收獲時薯塊產量不高。這種“旺了藤蔓不結薯”的現象往往在一些涉薯企業的種植基地上由于施肥水平較高比較普遍。楊亞凡等在膨大素對塊根(莖)類作物的增產效應方面進行了研究與評價。胡恒昌等和江西省農業科學院旱作所等將膨大素應用于甘薯生產均進行了研究。重慶地區甘薯生長環境和種植方式等與這些研究結果不一致。筆者報道了幾種塊根膨大劑在甘薯上使用后對其產量等主要經濟特性的反應。

1材料與方法

1.1供試品種 試驗甘薯品種為“豫薯13”。

1.2供試塊根膨大劑

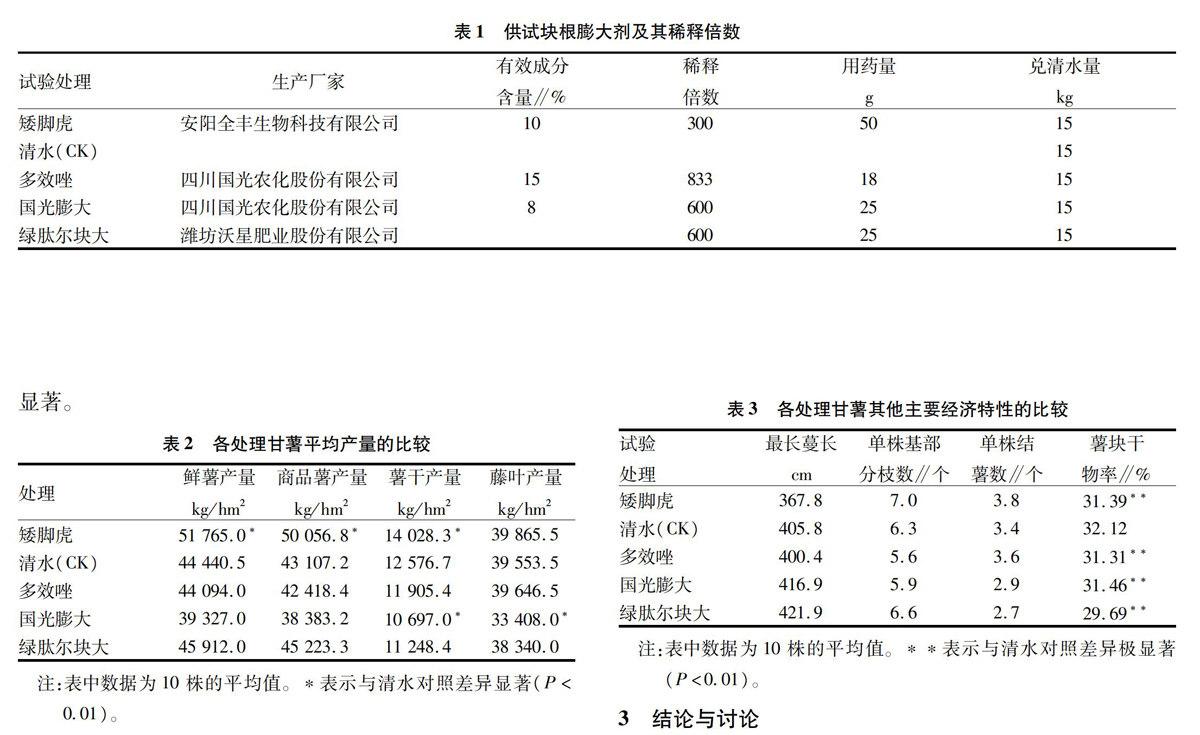

供試塊根膨大劑為矮腳虎、多效唑、國光膨大、綠肽爾塊大,共4個,以清水作為對照。供試塊根膨大劑及其稀釋倍數見表1。

1.3試驗方法

1.3.1試驗地點及栽培管理。2013年在重慶市合川區錢塘鎮重慶群英集團基地的鄧世國試驗點和王世奇試驗點,試驗地為稻田改種,均在5月8日栽插;第3個試驗點設在彭水縣紹慶街道的彭水群英薯業科技研發中心基地,試驗地前作為蔬菜地,5月17日栽插。試驗用栽插苗全部為20 cm長的尖梢苗,栽插密度60 000株/hm2,作壟時施用N6∶P10∶K14專用復混肥900 kg/hm2。

1.3.2膨大劑施用方法。

在同一試驗地塊(栽插、施肥、管理情況相同)中選取有代表性的區域各劃定67 m2的小區(3壟區)進行試驗,分別以供試的4種塊根膨大劑和清水對照按表1中方法用清水稀釋至15 kg,均勻噴霧各自試驗小區甘薯蔓葉上。噴施時間為重慶市合川區錢塘鎮重慶群英集團基地的鄧世國試驗點和王世奇試驗點為7月6日(栽插后59 d),彭水群英薯業科技研發中心基地為7月3日(栽插后47 d)。

1.3.3收獲及數據調查。

試驗收獲期:彭水群英薯業科技研發中心基地試驗點為11月3日,重慶市合川區錢塘鎮重慶群英集團基地的鄧世國試驗點和王世奇試驗點為11月8日。收獲時,為消除邊際效應,分別對5個處理3壟小區的中間一壟的第3株開始順序調查10株。每株分別統計最長蔓長、基部分枝數、藤蔓重量、鮮薯重量、商品薯(>100 g)重量和結薯個數。在鄧世國試驗點取樣測定薯塊烘干率。烘干率測定:將試驗收獲時取樣(質量200~250 g)的5個標準薯塊洗凈擦干,切成3 mm的顆粒,混勻稱樣200 g,重復3次,置于電熱鼓風干燥箱中,70 ℃烘至薯粒變脆,再升溫至101 ℃烘至恒重(前后2次的重量差異小于0.3%)。烘干率(%)=樣品干重/樣品鮮重×100。

1.3.4數據統計與分析。

采用馬育華的方法,對試驗數據進行方差分析,平均值用Duncans多重比較進行差異顯著性檢驗。

2結果與分析

2.1產量比較

2.1.1鮮薯產量。

由表2可知,矮腳虎處理鮮薯產量達51 765.0 kg/hm2,比清水對照增產16.5%,差異顯著;其他3個處理按增減順序為綠肽爾、多效唑、國光膨大,但與清水對照的增減產差異不顯著。

2.1.2商品薯產量。由表2可知,矮腳虎處理商品薯產量達50 056.8 kg/hm2,比清水對照增產16.1%,差異顯著;其他3個處理按增減順序為綠肽爾、多效唑、國光膨大,但與清水對照相比增減產差異不顯著。

2.1.3薯干產量。由表2可知,矮腳虎處理的薯干產量達14 028.3 kg/hm2,比清水對照增產13.0%,差異顯著;國光膨大處理產量為10 697.0 kg/hm2,比清水對照減產14.9%,差異顯著;多效唑處理和綠肽爾塊大處理與清水對照差異不顯著。

2.1.4藤葉產量。由表2可知,國光膨大處理的藤葉產量為33 408.0 kg/hm2,比清水對照減產15.5%,差異顯著;多效唑、矮腳虎、綠肽爾塊大處理的藤葉產量與清水對照差異不顯著。

2.2其他主要經濟特性的比較

2.2.1最長蔓長。由表3可知,綠肽爾塊大處理的最長蔓長為421.9 cm,國光膨大處理416.7 cm,多效唑處理400.4 cm,矮腳虎處理367.8 cm。4種處理與清水對照(405.8 cm)差異均不顯著。

2.2.2單株基部分枝數。

由表3可知,矮腳虎處理的單株基部分枝數為7.0個,綠肽爾塊大處理為6.6個,國光膨大處理為5.9個,多效唑處理為5.6個,4種處理與清水對照(6.3個)差異均不顯著。

2.2.3單株結薯數。由表3可知,矮腳虎處理平均單株結薯數為3.8個,多效唑處理3.6個,國光膨大處理2.9個,綠肽爾塊大處理2.7個。4種處理與清水對照(3.4個)差異均不顯著。

2.2.4薯塊干物率。

由表3可知,國光膨大處理平均薯塊干物率為31.46%,矮腳虎處理為31.39%,多效唑處理為31.31%,綠肽爾塊大處理為29.69%,均比清水對照(32.12%)有所降低,下降幅度為-2.43%~-0.66%。其百分值經反正弦值轉換后進行方差分析和平均數多重比較,差異均達到極顯著水平。

3結論與討論

該研究表明4種塊根膨大劑在3個地點對栽插、施肥、管理情況相同的甘薯品種“豫薯13”藤蔓徒長田進行莖葉噴施處理后,對產量和其他主要經濟特性有一定影響。其中,噴施矮腳虎后鮮薯產量、商品薯產量和薯干產量均比清水對照顯著增產,藤蔓長度有所縮短,單株基部分枝數和單株結薯個數有所增加,抑制旺長、促進分枝、改變同化物質分配較明顯,有效控制了后期早衰,藤葉產量與對照相當,初步認為在重慶地區甘薯生產上用于防止藤蔓徒長、提高產量較適宜。

該研究中甘薯品種“豫薯13”在使用國光膨大、綠肽爾塊大、多效唑后,與清水對照相比表現鮮薯產量、商品薯產量、薯干產量增產不明顯或者減產,這似乎是用于該試驗的甘薯藤蔓的長相并不太旺、徒長,未達到必須使用這3種控制藤蔓徒長劑不可的程度,使用后反而起不到增產的作用所致。

該試驗中4種塊根膨大劑在對甘薯品種“豫薯13”莖葉噴施后的薯塊干物率均與清水對照相比有所下降,差異均達到極顯著水平,這與胡恒昌等曬干率提高1.6%和與江蘇農業科學院旱作所切干率提高1.59%的結果不一致。這可能該研究與以上研究在試驗地土壤肥力、有機質含量、微量元素種類、土壤含水量、使用期和收獲期等的不同有關。

參考文獻

[1]

盧慶善,趙廷昌.作物遺傳改良[M].北京:中國農業科學技術出版社,2011:969.

[2] 李坤培,張啟堂.甘薯的栽培儲藏與加工[M].重慶:重慶大學出版社,1989:104.

[3] 楊亞凡,田福海,等.膨大素對塊根(莖)類作物的增產效應[J].山西農業科學,1992(1):29.

[4] 胡恒昌,江淮.甘薯膨大素簡介[J].中國農學通報,1989(4):42.

[5] 江西省農科院旱作所.甘薯膨大素應用技術[J].江西農業科技,1990(3):26.

[6] 馬育華.試驗統計[M].北京:農業出版社,1982:204-250.