新藥劑防治小麥白粉病篩選

王永青等

摘要[目的]篩選防治小麥白粉病的新制劑,以替代三唑酮或與之輪換使用。[方法]通過小區(qū)試驗研究13種藥劑對小麥白粉病的防治效果及安全性。[結果] 40%環(huán)丙唑醇WP 300 ml/hm2對小麥白粉病的防治效果較好,第2次施藥后10 d的防效達到95.23%;其次分別是12.5%氟環(huán)唑SC 900 g/hm2、25%乙嘧酚ME 1 200 g/hm2、50%醚菌酯WG 150 g/hm2,第2次施藥后10 d的防效分別為82.45%、78.34%和70.33%。參試藥劑在連續(xù)使用2次的情況下,對小麥較安全。[結論] 40%環(huán)丙唑醇WP可在小麥生產上大面積推廣使用,是實施小麥綜合防控技術的理想選擇。12.5%氟環(huán)唑SC、25%乙嘧酚ME、50%醚菌酯WG均可替代三唑酮及其復配劑作為防治小麥白粉病的理想藥劑。

關鍵詞小麥白粉病;藥劑篩選;防治效果;40%環(huán)丙唑醇

中圖分類號S435.121.4+6文獻標識碼A文章編號0517-6611(2015)29-135-02

小麥白粉病是江蘇省小麥生產上的重要病害,常年發(fā)病普遍而重,對小麥產量、品質影響極大,是江蘇省小麥后期“一噴三防”重點防控對象之一。由于使用三唑酮低毒、低成本、低殘留,農民認知度高,最初數(shù)年使用三唑酮及其復配制劑進行防控,效果明顯,但由于持續(xù)使用時間較長(在江蘇已推廣使用30年以上),病菌對其產生明顯抗藥性,需增加防治次數(shù)、提高藥劑用量,不僅增加了人力、物力、財力,且對環(huán)境及產品污染大大增加。近年來,一些防治白粉病農藥新制劑陸續(xù)上市,但其效果不明確。鑒于此,筆者對防治小麥白粉病新藥劑進行了篩選,以期替代三唑酮或與之輪換使用。

1材料與方法

1.1供試藥劑40%環(huán)丙唑醇SC(江蘇豐登農藥有限公司)、40%腈菌唑WP(美國陶氏益農公司)、40%氟硅唑EC(廣東深圳諾普信農化股份有限公司)、12.5%氟環(huán)唑SC(德國巴斯夫)、12.5%四氟醚唑EW(浙江杭州宇龍化工有限公司)、50%醚菌酯WG(江蘇克勝集團股份有限公司)、25%乙嘧酚ME(陜西西安近代農藥科技有限公司)、56%丙森·嘧菌酯WP(華北制藥集團愛諾有限公司)、5%己唑醇SC(江蘇七洲綠色化工股份有限公司)、10%戊菌唑EW(浙江杭州宇龍化工有限公司)、80%戊唑醇WP(江蘇豐登農藥有限公司)、15%三環(huán)唑WP(江蘇劍牌農化股份有限公司)、40%多·酮WP(江蘇省豐山農化有限公司)。

1.2試驗地概況試驗設在江蘇省濱海縣現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)的浦崗村,土質為粘心油質鹽土,有機質含量為25.87 g/kg,pH為8.1。前茬為水稻茬,小麥品種為“淮麥29”(高感小麥白粉病品種),于2014年11月20日進行機條播,播種量為262.5 kg/hm2,密度充足,施肥水平中上等,苗情較好,有利于小麥白粉病的發(fā)生。

1.3試驗設計共設14個處理:40%環(huán)丙唑醇SC,300 ml/hm2;40%腈菌唑WP,225 g/hm2;40%氟硅唑EC,150 g/hm2;12.5%氟環(huán)唑SC,900 g/hm2;12.5%四氟醚唑EW,600 ml/hm2;50%醚菌酯WG,150 g/hm2;25%乙嘧酚ME,1 200 g/hm2;56%丙森·嘧菌酯WP,1 500 g/hm2;5%己唑醇SC,1 200 ml/hm2;10%戊菌唑EW,600 ml/hm2;80%戊唑醇WP,225 g/hm2;15%三唑酮WP,750 g/hm2;40%多·酮WP,1 800 g/hm2;對照(清水)。每處理3次重復,計42個小區(qū),小區(qū)面積為30 m2,隨機區(qū)組排列。

1.4施藥方法及氣象條件施藥器械為背負式電動噴霧器(或靜電噴霧器);施藥時間于4月24日(發(fā)病始盛期)施第1次藥,5月1日 (與第1次用藥期間隔7 d,病情激增期)用第2次藥;按對水量450 kg/hm2手動均勻噴霧,在對照區(qū)噴清水,其他田間管理措施一致。

施藥前10 d降水17.3 mm,第1次施藥當日晴,最高氣溫為26.6 ℃,最低氣溫為13.0 ℃,東風3~4級,相對濕度為34%。第2次施藥當日晴,最高氣溫為23.9 ℃,最低為13.1 ℃,東南風2~3級,相對濕度為64%。第1次與第2次施藥之間共降水19.7 mm,第2次是藥后10 d降水17.5 mm。

1.5調查方法

1.5.1調查時間及取樣方法。藥前調查病情基數(shù),第1次藥后7 d和第2次藥后10 d分別調查一次防治效果。采用10點取樣法,每小區(qū)選10點,每點查3個相鄰的有效分蘗上部3張功能葉,每小區(qū)計查90張葉片(固定),以病斑面積占整片葉面積的百分率來分級,記錄各級病葉數(shù)和總葉數(shù),用鄧肯氏新復極差(DMRT)法對試驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。

1.5.2計算方法。根據(jù)第1次用藥后7 d、第2次用藥后10 d各處理區(qū)病情指數(shù)變化情況計算防效。并以三唑酮及三唑酮復配劑(多酮)作對照藥劑,將其他各處理效果與之比較。

病情指數(shù)=∑(各級病葉數(shù)×相對級數(shù)值)/(調查總株數(shù)×9)×100

防治效果=[1-CK0×PT1/(CK1×PT0)]×100%

式中,CK0表示噴藥前對照區(qū)病情指數(shù);CK1表示噴藥后對照區(qū)病情指數(shù);PT0表示噴藥前處理區(qū)病情指數(shù);PT1表示噴藥后處理區(qū)病情指數(shù)。

病情嚴重度分級標準:1級,病斑面積占整片葉面積的5%以下;3級,病斑面積占整片葉面積的6%~15%;5級,病斑面積占整片葉面積的16%~25%;7級,病斑面積占整片葉面積的26%~50%;9級,病斑面積占整片葉面積的50%以上。

1.5.3安全性觀測。第1次藥后7 d、第2次藥后10 d目測試驗藥劑處理區(qū)小麥苗情,評估供試藥劑對小麥的安全性。

2結果與分析

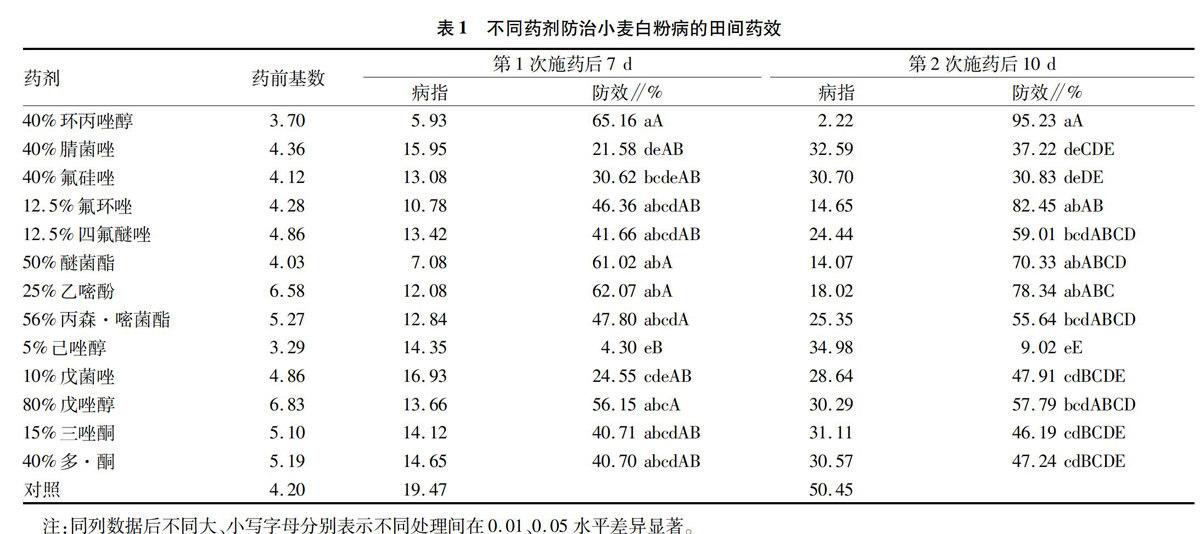

2.1對小麥白粉病的防治效果(表1)

2.1.1第1次藥后7 d防效。40%環(huán)丙唑醇SC 300 ml/hm2的防效為65.16%,40%腈菌唑WP 225 g/hm2為21.58%,40%氟硅唑EC 150 g/hm2為30.62%,12.5%氟環(huán)唑SC 900 g/hm2為46.36%,12.5%四氟醚唑EW 600 ml/hm2為41.66%,50%醚菌酯WG 150 g/hm2為61.02%,25%乙嘧酚ME 1 200 g/hm2為62.07%,56%丙森·嘧菌酯WP 1 500 g/hm2為47.80%,5%己唑醇SC 1 200 ml/hm2為4.30%,10%戊菌唑EW 600 ml/hm2為24.55%,80%戊唑醇WP 225 g/hm2為56.15%,15%三唑酮WP 750 g/hm2為40.71%,40%多·酮WP 1 800 g/hm2為40.70%。其中,40%環(huán)丙唑醇、50%醚菌酯、25%乙嘧酚的防效較好,均超過60%。

2.1.2第2次藥后10 d防效。40%環(huán)丙唑醇SC的防效為95.23%,40%腈菌唑WP為37.22%,40%氟硅唑EC為30.83%,12.5%氟環(huán)唑SC為82.45%,12.5%四氟醚唑EW為59.01%,50%醚菌酯WG為70.33%,25%乙嘧酚ME為78.34%,56%丙森·嘧菌酯WP為55.64%,5%己唑醇SC為9.02%,10%戊菌唑EW為47.91%,80%戊唑醇為57.79%,15%三唑酮WP為46.19%,40%多·酮WP為47.24%。其中,40%環(huán)丙唑醇、12.5%氟環(huán)唑、50%醚菌酯、25%乙嘧酚的防效較好,均超過70%。

2.1.3方差分析。經差異顯著性測驗,40%環(huán)丙唑醇SC 300 ml/hm2防治效果較好,與對照藥劑15%三唑酮WP 750 g/hm2及40%多·酮WP 1 800 g/hm2防治效果差異極顯著。

2.2對作物的安全性根據(jù)先后2次觀察,各藥劑處理區(qū)小麥生長正常, 均未發(fā)現(xiàn)明顯藥害癥狀,表明各品種藥劑對小麥生長安全性較好。

3結論與討論

試驗結果表明,40%環(huán)丙唑醇SC 300 ml/hm2 對小麥白粉病的防治效果極顯著,具有預防和治療作用。其次分別是12.5%氟環(huán)唑SC 900 g/hm2、25%乙嘧酚ME 1 200 g/hm2、50%醚菌酯WG 150 g/hm2,均可替代三唑酮及其復配劑作為防治小麥白粉病的理想藥劑。參試藥劑在連續(xù)使用2次的情況下,對小麥較安全。但需注意的是,由于環(huán)丙唑醇及氟環(huán)唑也屬三唑類殺菌劑,與三唑酮屬于同一類化學產品,其是否有交互抗性,有待進一步驗證,在其應用過程中應注意選用其他不同藥劑交替輪換使用,以防抗性產生,降低防效。

參考文獻

[1] 劉文敏,蘇祥瑤,陳彤.小麥白粉病對小麥產量影響初報[J].河北農業(yè)大學學報,1989(4):17-20.

[2] 馬志強,劉國镕,嚴樂恩,等. 小麥白粉病菌對三唑酮的抗藥性測定方法的研究[J].華北農學報,1996(1):93-96.

[3] 王金鳳,閆曉靜,楊代斌,等.環(huán)丙唑醇代替三唑酮防治小麥白粉病的室內生物活性比較[J].作物雜志,2011(4):28-31.