宿州一次雷雨大風的預報特征分析

柏玉

摘要利用常規氣象觀測資料、NCEP再分析資料、多普勒雷達資料和衛星云圖資料,對2013年8月9日凌晨發生在宿州市碭山、蕭縣的雷雨大風強對流天氣進行了過程特征分析。

結果表明,此次強對流天氣形勢屬于副熱帶高壓西側的低槽東移型;自由對流高度高,0~3、0~6 km垂直風切變很小,是雷雨大風強對流天氣發生的有利物理條件,且強對流臨近時低層垂直風切變有變大的趨勢;雷暴主體和弧狀云線以及外流邊界附近的新生對流云線,將帶來地面強的短時大風天氣,且新生對流云線預示其移動方向;弓形回波后部的弱回波通道,是災害性短時大風發生的區域;在對流風暴距離雷達65 km以內時,可以根據其最低仰角徑向速度的大值區判斷地面有大風,且可根據該大值區的移動判斷地面雷暴大風區的移動。

關鍵詞雷雨大風;預報特征;環流背景;物理量場;衛星云圖

中圖分類號S165文獻標識碼A文章編號0517-6611(2015)29-211-04

雷雨大風是宿州市汛期的主要災害性天氣之一,2013年8月宿州市出現了3次雷雨大風天氣過程。雷雨大風指在出現雷雨天氣現象時,陣風風力達到或超過8級(風速≥17.2 m/s)的天氣現象。而大風一般在瞬時8級以上即可折斷樹木和高稈農作物、損壞房屋,10級以上(≥24.5 m/s)常具有巨大的破壞力,帶來重大經濟損失,甚至造成人員傷亡。雷雨大風作為強對流天氣的一種,有局地性、突發性和多變性等特點,使得它的定時、定點的精細化短期預報較為困難。但衛星云圖、多普勒天氣雷達、區域自動站等資料的應用,可以通過短時臨近預報彌補短期預報的不足,提前服務以減輕其造成的災害損失。筆者在此利用常規氣象觀測資料、NCEP再分析資料、多普勒雷達資料和衛星云圖資料,對2013年8月9日凌晨發生在宿州市碭山、蕭縣的雷雨大風強對流天氣進行了過程特征分析。

1災害性天氣實況和災情

1.1災害性天氣實況

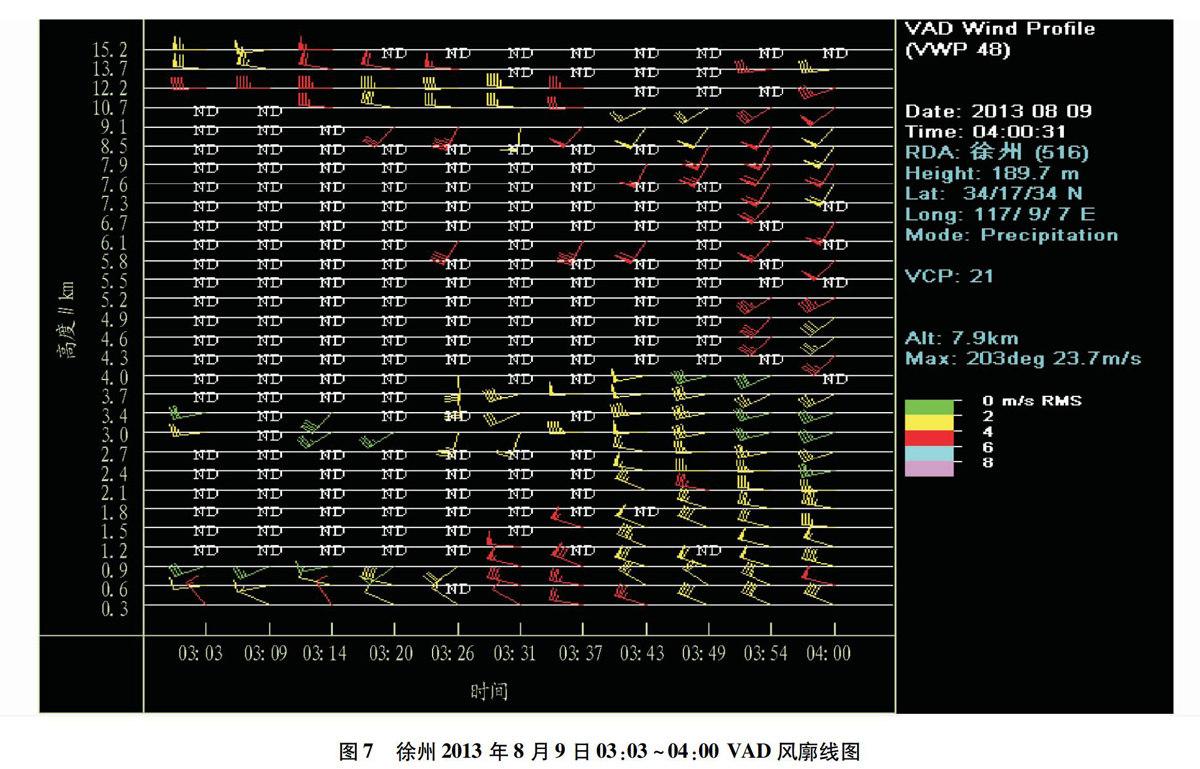

2013年8月9日03:00~04:00宿州市碭山、蕭縣出現雷雨大風天氣,其中有3個測站(含鄉鎮自動站、高速公路自動站)極大風速>17 m/s,03:00~03:55碭山本站風速為17.5 m/s,風向為NW;03:10~03:20碭山朱樓風速為26.8 m/s,風向為NWW。03:00~04:00蕭縣莊里(高速公路自動站)風速為17.5 m/s,風向為NW。最大風速出現在碭山朱樓(圖1),瞬時風力達10級。

1.2災情

據宿州市民政局統計,此次風暴災害襲擊造成兩縣55.5萬人受災,死亡6人,11人不同程度受傷,緊急轉移人口2 356人,農作物受災面積 28 520 hm2,倒塌房屋732間,損毀房屋6 402間,折斷樹木10萬余棵,直接經濟損失68 500萬元。

2天氣形勢分析

2.1大尺度環流背景

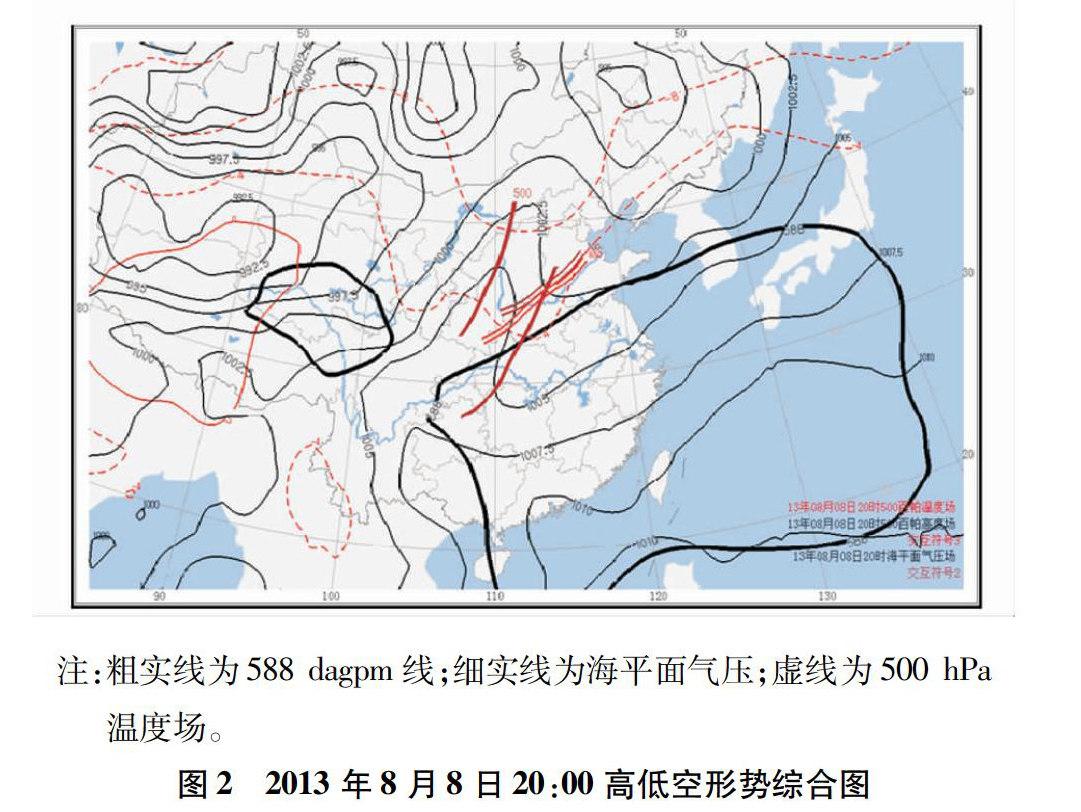

8月8日20:00 500 hPa(圖2)東北冷渦加強,其后部橫槽引導冷空氣南下至黃淮地區,配合河套地區的高空槽東移,碭山處于588 dagpm線邊緣,即為副熱帶高壓邊緣。副熱帶高壓邊緣有利于西南暖濕水汽的輸送,冷空氣侵入時,冷暖交匯易于強對流天氣的發生。同時700和850 hPa在河南、山東、天津交界處有較大的風速切變輻合

存在,兩層切變輻合線的位置基本重合,有較好的動力條件。地面處于低壓槽前的西南氣流里,后部為一高壓脊,配合溫度場之冷區。8日20:00~9日08:00伴隨冷空氣南下,高空槽東移,588 dagpm線逐步南退至宿州市中東部。

由NCEP 1°×1° 6 h再分析資料可知,在9日02:00的風場和相對濕度場上(圖3),垂直高度上850 hPa以上有急流存在,1 000 hPa和地面10 m的風場均在河南中東部(淮北西部)有一切變輻合線存在(圖3c、d的紅線處),1 000和925 hPa垂直風切變達6 m/s。雷雨大風的對流性天氣就發生在切變輻合線的南側,且越到臨近,低層垂直風切變有變大的趨勢。干冷空氣和西南暖濕氣流相遇,“上干冷下暖濕”,切變線觸發對流,符合宿州出現強對流天氣預報模型特征。

2.2單站探空和物理量場

自8月5日副熱帶高壓加強北抬,588 dagpm線控制了整個安徽省,宿州市進入持續的高溫天氣,能量逐步積累。從物理量場上看,8日20:00淮北地區的對流有效位能(CAPE)由400 J/kg增大至1 600 J/kg以上,且梯度很大,徐州站點CAPE值高達2 104.9 J/kg,K指數也增至28~32 ℃。不穩定能量的明顯增長、大氣層結不穩定,有利于強對流天氣的發生。

進一步分析8月8日20:00徐州站點的TlogP圖(圖4),自由對流高度(LFC)很高,為645.7 hPa,且0~3、0~6 km的垂直風切變均很小,是有利于干微下擊暴流形成的大氣熱力層結。同時對流層中低層環境溫度直減率接近于干絕熱遞減率,表現為明顯的干暖蓋形勢,有利于雷雨大風“干”性對流的發展。

3衛星云圖分析

在8月9日01:30的紅外云圖上可清晰地分辨在河南中東部的雷暴主體云團,以及前部的一條云線(圖5a圓圈處),云線上有小而明亮的對流云團,云線對應地面處有一新生輻合線;在02:00(圖5b)主體云團和云線結合,并沿著云線方向移動;在03:00的紅外云圖(圖5c)可看出合并云團在宿州市碭山處發展得十分旺盛,導致深對流的形成,碭山蕭縣大范圍的雷雨大風天氣就出現在云頂亮溫梯度大的區域下方。而03:00的水汽云圖上,對流合并云團較為白亮,且云團東南部有一弱的暗帶(圖5d箭頭處)存在,對應下沉運動區。

在對流發展的旺盛階段,雷暴中的下沉運動必然形成近地面層的強烈水平輻散運動,造成短時的災害性大風。同時,雷暴高壓的出流與環境大氣之間形成了新生輻合線,新生輻合線的抬升作用可能誘發新生對流,這是雷暴的一種重要傳播機制。應注意雷暴成熟階段產生的弧狀云線,它的出現將伴隨以下幾種效應:①帶來地面強的短時大風天氣,產生強風切變,地面降溫、氣壓陡升和強陣性降水。②擴大雷暴作用范圍,移向較遠處,并帶來短時強風天氣。③代表中高壓的前邊界,弧狀云線的后部是雷暴產生的冷空氣堆。

43卷29期柏 玉宿州一次雷雨大風的預報特征分析

4雷達回波分析

在8月9日03:09~03:20的雷達基本反射率圖上,有明顯的弓形回波生成,弓形回波中最大回波強度達52 dBz,且后部有弱回波通道((圖6a1、a2箭頭處),表明存在強的下沉后側入流急流,它可向下沉氣流提供干燥的和高動量的空氣,通過垂直的動量下傳和增加的雨水蒸發,達到增加地面附近出流的強度。弓形回波指示了災害性短時大風的區域和風暴進一步運動趨勢。

研究表明,在對流風暴距離雷達65 km以內時,可以根據其最低仰角徑向速度的大值區判斷地面有大風,且可根據該大值區的移動判斷地面雷暴大風區的移動。在8月9日0.5°仰角徑向速度圖上碭山中東部有20 m/s以上的速度大值區(圖6b1、b2圓圈處),且與雷達的距離<65 km,并沿東北方向移往蕭縣、徐州,徐州站點隨后在9日03:52出現了19 m/s的大風。

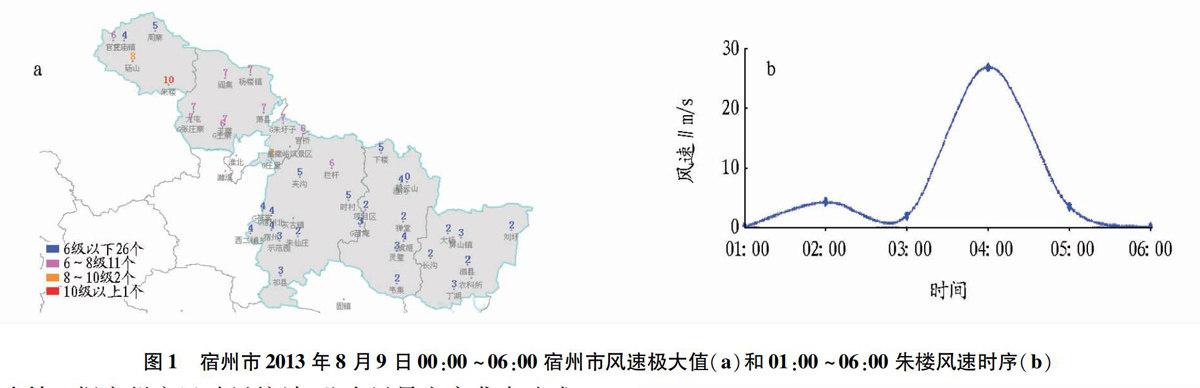

在8日20:00徐州站點的TlogP圖中無明顯的垂直風切變(圖4),而當雷雨大風出現時,從徐州站的垂直風廓線圖(圖7)可看出,低層風向由西南風轉為西北風,且風隨高度逆轉,有明顯的冷平流。在垂直風切變增大的同時,各層風速也相應增大,動能下傳,形成大風。

通過雷達圖的各種特征判斷,此次強對流天氣以雷雨大風為主。

5結論

(1)此次強對流天氣形勢屬于副熱帶高壓西側的低槽東移型,且濕層較薄,中上層偏干冷。

(2)自由對流高度(LFC)很高,0~3、0~6 km垂直風切變很小,中低層有干暖蓋是雷雨大風強對流天氣發生的有利物理條件。同時雷雨大風的對流性天氣易發生在切變輻合線的南側,且越到臨近,1 km以下低層的垂直風切變有變大的趨勢。

(3)雷暴主體和其弧狀云線,以及外流邊界附近的新生對流云線,將帶來地面強的短時大風天氣,產生強風切變,新生對流云線與雷暴主體相互影響,預示其移動方向。

(4)弓形回波后部的弱回波通道是災害性短時大風發生的區域,同時向反射率梯度大的區域移動。

(5)對流風暴距離雷達65 km以內時,可以根據其最低仰角徑向速度的大值區判斷地面有大風,且可根據該大值區的移動判斷地面雷暴大風區的移動。

參考文獻

[1]

孫繼松,陶祖鈺.強對流天氣分析與預報中的若干基本問題[J].氣象,2012,38(2):164-173.

[2] 陳渭民.衛星氣象學[M].2版.北京:氣象出版社,2005:357-359.

[3] 于波,鮑文中,王東勇.安徽天氣預報業務基礎與實務[M].北京:氣象出版社,2013:103.