弘揚古村落文化: 彰顯美麗鄉村地域特色

朱純 張遠環 洪淑媛

摘 要:結合廣州番禺石碁鎮塱邊村和梅州大埔縣百侯鎮曲灘村的美麗鄉村示范點建設實踐,闡述古村落的保護與利用在美麗鄉村建設中發揮的文化傳承和城鄉經濟文化交流作用,以及古村落保護需要立法定規可持續、尊重鄉情維持原生態、因地制宜弘揚當地文化、綜合考慮促進經濟發展,并提出廣東美麗鄉村建設凸顯地域性特征的具體做法。

關鍵詞:古村落保護;傳承發展;美麗鄉村;地域特征

中圖分類號:TU986

文獻標識碼:A

文章編號:1671-2641(2015)02-0000-00

收稿日期:2015-01-20

修回日期:2015-04-01

Abstract: By combining the experience of development practices in Guangzhou Panyu Shiqi Langbian village and Meizhou Dapu Qutan village, this paper explains the important role of the protection and utilization of ancient village in cultural heritage and economic and cultural exchange of urban and rural area during the beautiful village construction. It also demonstrates the importance of legislation for sustainability of ancient village, respect of provincialism and maintenance of original ecology, accommodation to local conditions to promote the local culture, comprehensive consideration of promoting economic development. In the end, it proposes to highlight the regional characteristics during the development of beautiful village.

Key words: Protection of ancient village; inheritage and development; beautiful village; regional characteristics

傳統村落或鄉村,又稱為古村落,是對我國各民族在悠久的農業文明發展歷程中形成的數量眾多、分布廣泛且充滿地域特征的村落的總稱[1]。在豐富的物質文化遺產中,承載著不同歷史時期豐富的信息,是尋根問祖的文化源頭,具有學術研究、藝術審美、遠足游歷、休閑度假等多重價值。古村落是一個完整的生命體,有自己的外形和內核,有自己的精神和靈魂;是中國傳統建筑精髓的重要組成部分,具有深厚的文化積淀和意境深遠的文化景觀,真實地反映了農業文明時代的鄉村經濟、極富人情味的社會生活,以及具有歷史沉淀的自然景觀。

廣東省于2007年啟動了古村落普查與認定工作,近期公布了213個古村落[2],其保護和建設工作日益受到重視。但是如何將古村落悠久文化與近年開展的美麗鄉村建設交融促進?如何保持廣東特色?如何在“保護農村生態,改善農村環境”的過程中,體現出更多的地域性特征?這些問題值得業界認真思考。本文試圖結合珠三角水鄉和梅州客家美麗鄉村建設的實踐,闡述古村落保護在美麗鄉村建設中的作用及可采取的地域性技術措施。

1古村落保護在美麗鄉村建設中的作用

古村落及其文化遺產的保護,可以留住真實的人文因素、原有的古樸風貌和風土人情。加強農村生態建設、環境保護和綜合整治,可以不斷豐富和深化古村落的文化內涵。在打造農村社區和全面提升農村基礎設施、村莊環境整治水平的基礎上,宜以保護鄉村原始風貌、突出原汁原味的鄉土鄉風記憶、保留村莊原有形態、不斷挖掘與揚棄古村落人文生命之美。通過保護,可以讓這些承載著當地人文記憶和歷史的地方民族文化“細胞”得以繼續留存和傳承,重新煥發生機。從另外一個角度來說,美麗鄉村建設,只要加強統籌規劃,體現田園風光,突出傳統特色,改善提升景觀和公共配套水平,可以吸引更多城市居民到鄉村旅游、觀光和生活。

原汁原味的鄉村風貌和鄉土風情極富誘惑力,更能打動城市居民。如清代詩人劉彤對廣州瑤溪(今稱瑤頭,珠江以南)綺麗的田園景貌描述:“霞影照遠近,春艷花開時。”春天桃花盛開如片片彩霞,展現喜迎春天的田園風光。讓城市居民到鄉村的“人外山房”和“聽秋居”尋求寧靜和夏涼,“人外得靜理,閉門若深山。安得靜酬夜,常如棲鶴閑。”“筑室古松下,茅檐俯溪流。茶香客對坐,耳邊無限秋。”這樣的鄉村田園景觀和文化傳統延續,是每個人內心的田園畫卷,更能促進城鄉交流和鄉村經濟發展。因此,村落保護在美麗鄉村建設中發揮著傳統園林文化傳承和城鄉經濟文化交流的作用。

2 國外鄉村建設和保護的做法

2.1制定法規,強調可持續性發展

立法定規,注重環境保護和生態可持續維系,因地制宜維護地域特征,強調人與自然的和諧,這在國外的鄉村建設中占據了非常重要的位置。早在1933年國際現代建筑協會在《雅典憲章》中提到“有歷史價值的建筑和地區”的保護問題,這是城市規劃方面第一個國際公認的綱領性文件。憲章中第七條第三點寫道:“在所有可能條件下,所有干路避免穿行古建筑區,并使交通不增加擁擠,亦不使之妨礙城市有轉機的新發展”[3]。1960年前后,歐洲建筑與遺產保護對象由原來的建筑單體和著名的紀念物向住宅建筑、鄉土建筑(如村莊、民居)等拓展。從20世紀60年代中期到70年代初期,國際上相繼產生一系列保護鄉村景觀的法令,比如《野地法》(美國,1964)、《鄉村法》(英國,1968)[4]。規定在鄉村保護和建設過程中同時關注鄉村社會、經濟和文化等鄉村意象方面的內容,注重保持綠地和植被的自然形態和回歸自然的生態性,對鄉村的保護發揮了及其重要的作用。

2.2重視規劃,保護傳統建筑和景觀

英國鄉村建設和保護非常重視規劃,規劃確定后并嚴格照章執行,讓鄉村景觀年復一年不斷積累和沉淀,重視鄉村景觀建設和保護的可持續性,注重保持空間的傳統形態。至今鄉村的天際線好多還保留著千百年來形成的傳統狀態,標志性建筑物幾乎都是古老的歷史悠久的古建筑、教堂、城墻、古堡等,原汁原味地保留得很好。鄉村的街道也保持了早期建成時的形狀和尺寸,少有“現代化”的改造和擴建,街道和廣場空間保持了宜人的尺度。鄉村民居多為傳統的低層或多層建筑,不少古建筑內還開著傳承了好幾代的咖啡館、酒館,讓游客充分體驗到這個國家的歷史悠久。如距倫敦市中心20公里左右的小村Bibury,號稱英國最美麗的鄉村,目前村內依然保持著中世紀風貌的民居,房前屋后,五彩繽紛的花園、綠意盎然的樹木草地和綠藤攀墻,與石頭建筑、石橋、河流相映成趣,具有歷史沉淀的鄉村風貌極富吸引力。

2.3因地制宜,傳承文化,促進經濟發展

英國是世界上發展鄉村旅游的先驅國家之一,至今,約1/4的鄉村開展了鄉村旅游,在政府和民間的共同努力下,許多鄉村的風光達到近乎童話般的理想意境,吸引了大量世界各地的游客。大片的綠地、自然的形態、隨意生長的植物構成英國鄉村的典型特征,無論是街邊還是村鎮中心,無論是河畔還是建筑周圍,綠地都保持著原生態的形狀和生長趨勢,讓游客直觀地體驗到英國鄉村優質的生態環境。同時,英國充分利用“雨量充沛,鄉村普遍水系發達”的特點,營造頗具特色的濱水空間,為鄉村增添靈氣。河岸多保持自然的綠地景觀,比較少作硬地化駁岸處理,步道與草地之間沒有生硬的界限,猶如自然的田野小道,體現了一種原生態的美。日本在20世紀70年代興起的“創意農業”發展活動,注重村鎮文化、產品特點和綠化環境建設。20世紀90年代,以政府為主導,通過立法提出建設新農村社區和美麗鄉村,鼓勵城市居民到農村定居或半定居,促進城鄉交流,給鄉村經濟更大的活力。因地制宜打造的鄉村旅游為當地帶來文化宣傳的同時,促進了經濟發展。

3 強化地域特征,建設廣東美麗鄉村

3.1法規優先,規劃先行,嚴禁大拆大建

目前我國相應的法律法規尚未完善,古村落在進行保護和開發時沒有明確的法律可依。對于很多古村落而言,許多歷史元素由于難以用專業參數進行衡量,達不到被列為文物單位和歷史文化名鎮(村)的等級,法律法規的不完善使得處于次一級價值水平的古村落難以得到有效的保護,沒有相應的法律可依,發展過程也難以得到保障。

同時,在美麗鄉村建設和保護過程中,規劃較為滯后或不夠完善,又或者執行力度不夠,導致隨意性普遍存在。因此,在推進美麗鄉村建設過程中,要吸收國外的做法,堅持規劃先行的保護建設和可持續發展,做好古村落保護的規劃,保護其人居環境,挖掘其人文內涵。制定既弘揚當地文化,又注重人與自然、經濟和諧的長期規劃。盤清村落的文化家底,建立廣東傳統村落檔案和保護管理信息系統,登記村落各類文化遺產的數量、分布、現狀等情況,實實在在推進保護工作。忌盲目照抄照搬城鎮小區的建設模式,防止大拆大建、貪大求洋、勞民傷財的形象工程。

3.2保護和活化古村落的嶺南鄉土建筑

古村落是不可再生的歷史文化的載體,也是各個歷史時期政治、經濟、文化的綜合體現。若是遭到拆除或是破壞,就無法重建。采取“修舊如舊”的保護方式,嚴格保護村落范圍內具有嶺南民居特色的歷史文物建筑、傳統風貌及質樸素雅的環境。整治與歷史風貌有沖突的建(構)筑物和環境要素,維持街區的整體空間形態和尺度,保持“前塘后村”的嶺南鄉村總體格局[5],延續整體傳統風貌。使用傳統材料,進行維修改善,保持建筑立面與屋頂的原有風格,盡量還原原有外觀。妥善解決老房子光線不足、年久失修、位置不好等問題,使用部分現代建筑材料,提高建筑內部使用性能和服務功能,讓其成為現代宜居建筑。

3.3傳承地方傳統文化,保衛精神家園

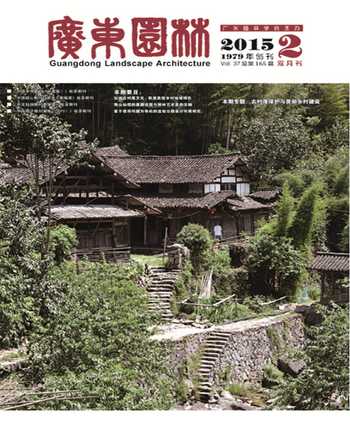

在保持古村落格局、外觀、院落的同時,合理地增加衛生間、醫療衛生場所等生活設施,提高居住質量和安全性。讓原住民適合并樂意住在古民居中,以他們的生活方式工作和生活,進行宗族繁衍,將附著在古村落之上的鄉規民約、生產和生活方式、延綿不斷的歷史記憶等珍貴的精神文明遺產和文化持續傳承和延續,讓每一個古村落繼續講述和演繹自己的鄉村故事,繼續延續自己的家族史、風俗史和生活史。讓城鄉居民魂牽夢繞,文化追夢留住鄉情鄉愁,留住精神家園。另外,對重要紀念物、宗祠(圖1、2)等精神文化空間場所等進行維護、保護,盡量保持其空間影響范圍內周邊環境、水環境等的原貌,以再現主要場所空間的精神。并在特定時間組織、展示或保留居民傳統的文化、祭祀活動,以保留和再現場所空間精神。以這樣的方式傳承地方傳統文化,就是對古村落進行最好的保護。延續歷史文脈,提升鄉村文化內涵,打造美麗鄉村特色。

3.4 應用鄉土植物,強化嶺南地帶性景觀

在鄉村規劃及建設的過程中,引入景觀生態學思想和方法,調整或構造新的景觀格局,對公共綠地空間進行景觀保護、環境提升及綠化美化,加強地帶性鄉土植物的應用和造景,凸出代表性植物景觀特征和特色,避免美麗鄉村建設千篇一律,出現“千村一面”現象,創造出優于原有景觀生態系統的生態效益。同時關注鄉村景觀文化的體現,避免地域景觀風貌嚴重受損,營造自然植物群落景觀,增添野趣和藝術感染力。廣東古村落最大的植物景觀標志是在村口植一株古榕樹作為風水樹,枝繁葉茂,象征子孫興旺,富貴綿長。民居周圍種竹,有“竹報平安”之意。其它的植物標志如木棉Bombax malabaricum DC.、宮粉紫荊Bauhinia variegata L.等地帶性觀花喬木,具有典型的嶺南植物景觀文化效果,應加以保護和適量增加種植,充分展示嶺南園林的地帶性植物特征。

3.5 加強區域特色,建設廣東美麗鄉村

廣州番禺石碁鎮塱邊村是珠三角典型的水鄉,梅州大埔縣百侯鎮曲灘村是典型的客家村落。這兩種類型的鄉村在廣東占有較大比例。此二村規劃項目吸他人之精華,因地制宜整合技術,取得了較好的示范效果,針對性地采取了下述建設措施:

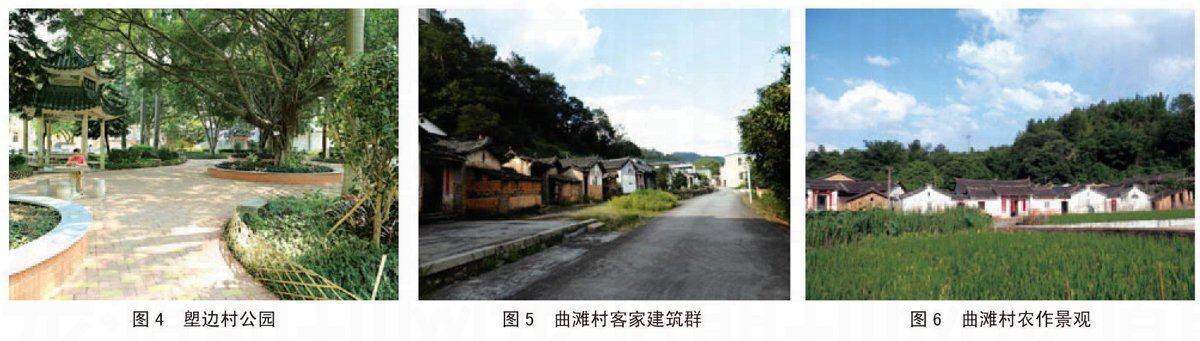

塱邊美麗鄉建設村依據水鄉特點,保護和延續村落的水環境,提升鄉村周圍河涌的整體景觀,打造“小橋、流水、人家”的嶺南園林特色風貌。同時針對華南亞熱帶環境得天獨厚的氣候,科學應用鄉土水生、耐濕觀花植物及觀賞草,營造質樸自然、四季有景的河涌景觀,重點保護具有豐富歷史文化故事的建筑及其與植物構成的傳統風貌(圖3)。另外充分考慮村民和游客休閑所需,建設小型的村級公園。塱邊村公園(圖4)建設,在保留原有小葉榕Ficas microcar L.f.的基礎上,以“聞香觀色,遮蔭休閑”為原則,利用不同區域的光照條件,因地制宜在綠叢中點綴山茶Camellia japonica、四季桂Osmanthus fragrans var. semperflorens、小葉紫薇Lagerstroemia indica等品種,形成自成一體的“桂花苑、茶花苑和紫薇苑”,讓村民和游客春夏秋享受蔭涼的同時賞花聞香。為廣州市美麗鄉村提供了較好的示范。

曲灘美麗鄉村建設基于客家特色文化豐厚底蘊,圍繞傳統特色民居建筑文化進行深入挖掘、整合特色優勢,努力提升客家鄉土文化價值,提高周圍環境的可視性和觀賞性。該村具有較為悠久的建村歷史,現存多座保存較好的特色民居(圖5)。因此保護依山傍水而建的客家古村落,對水塘、古井、宗祠、民居進行修繕和再生利用,延續客家傳統村落山--水空間格局,成為重要的首選工作。該村歷來以種植水稻、蔬菜等糧食作物以及烤煙、蜜柚等經濟作物為主。為尊重鄉村沾染泥土氣息的生活智慧,積極推進生產性農業景觀的維系,如將水稻、烤煙、蜜柚等農業生產性景觀作為鄉村景觀的最重要組成部分,納入造景范疇(圖6),并加以營造和保護,襯托極富特色的客家農耕文化主題性景觀。這也是重點考慮的因素之一。同時進行環村水系改造和整治,定期對河流進行清淤,恢復原有河道,配套河道兩岸的綠化美化,展現小橋流水人家的風貌,這是能顯著提升宜居水平的主要工作,可為廣東客家特色鄉村建設提供有效的示范。

注 釋:《瑤溪二十四景詩》,作者劉彤,蘇道芳序,楊永衍刻,光緒三年(1877)發行。

項目資金:廣州市科信局,“美麗曲灘綠化景觀優化技術研究(2014Y2-00089)”

和“生態技術在美麗鄉村環境的應用與塱邊村示范(2014Y2-00100)”.

致謝:圖4由廣州市園建公司褚惠博高級工程師提供,特此感謝!

參考文獻:

[1] 王云慶.保護傳統村落留存鄉村記憶「J].村鎮建設,2015(1):65-67

[2] 莊偉光, 林平凡.古村落的保護與旅游開發-以廣東為例「J].企業經濟2014(7):119-123

[3] 陳占祥.雅典憲章與馬丘比丘憲章述評「J].國外城市規劃,2009(4):41-42.

[4] 陳志華.介紹幾份關于文物建筑和歷史性城市保護的國際性文件「J].世界建筑.1989(2):66一67

[5] 陸琦,唐孝祥,廖志.中國民族建筑概覽(華南卷)[M].北京:中國電力出版社,2007.

作者簡介:

朱純/1963年生/生態學博士/園林教授級高工/從事園林綠化技術及管理