瑤族文化的“活化石”

趙旭超

【摘要】民歌在瑤族有著特殊的地位,是瑤族文化的重要傳承形式。其中“坐歌堂”是瑤民辦喜事或逢年過節中中火過夜的唱歌習俗。本文從粵北瑤族坐歌堂的程序、坐歌堂民歌的歌詞、旋律及其曲式結構這四個方面,進行深入地研究分析,充分地體現了粵北瑤族坐歌堂民歌獨特的藝術魅力。

【關鍵詞】粵北瑤族;坐歌堂;民歌;藝術特色

瑤族歷史悠久,早在先秦時期就有關于瑤族先民的記載。歷史上稱為“莫瑤”的先民“早在南北朝后期,已由湘人粵,于粵北生息,成為粵北瑤族先民的主體。”廣東地區的瑤民以粵北地區的連南、連山以及乳源自治縣相對集中,其它地區的瑤民則處于大分散小聚居狀態。

瑤族有自己的語言卻沒有本民族的文字,唱歌有著特殊的地位。瑤民在長期的生產實踐中,所創造的具有民族特色、歷史價值而又絢麗多姿的歌謠、故事和傳說,“都以民歌演唱的形式傳承下來,成為傳播瑤族文化的藝術形式,”成為祖國文化遺產中一朵奇葩。

一 瑤山里的“坐歌堂”

瑤族長期生活在偏遠的山區,散居范圍較廣,逢年過節、喜慶節日客人較多,可又生活條件受限無法招待住宿,于是熱情好客的瑤民便產生圍火過夜、縱情歌唱的習俗。這種場合以歌代言,由于通常是在屋內的廳堂里群集歌唱,故稱為“坐歌堂”。坐歌堂有一定的程序,分以下幾個環節。

(一)起歌堂

坐歌堂先由威望較高的瑤家長老或者主人家在廳堂里領唱邀客,叫做“起歌堂”。起歌堂通常要唱七十二對歌頭,也可以根據歌堂的情況,唱個八對、十對歌頭來象征性地代替七十二對歌頭。

連州瑤安田心的本地瑤民歌《水推路爛腳難行》是一首“歌引”,歌詞如下:日頭過嶺來會伴,會得伴來到五更,主人莫怪弟來夜,水推路爛腳難行。生動地描繪了四鄉八鄰翻山過嶺趕來坐歌堂的情景。

(二)請歌(客情歌)

在起歌堂之后,熱情的主家邀請客人聚集到歌堂,唱著“請煙歌”給客人們遞煙,唱著“請茶歌”給給客人們遞茶。此時主家所唱的“請煙歌”、“請茶歌”統稱為請歌(客情歌),充分地體現了瑤族人的熱情好客。

(三)盤歌斗智

在唱完客情歌后,大家按照預定的位置圍著火堆就座,通常由對歌經驗豐富、處世智慧的歌手開唱,一般唱歷史歌、謎語歌、知識歌或者勞動山歌,“以上這些歌曲都以過山瑤調來套唱”。在這一環節,瑤民進行盤歌斗智,越唱越有興致,越坐越紅火,充分地體現了瑤族坐歌堂的獨特魅力。

(四)對歌訴情

坐歌堂進行到午夜時分,熱情的主家便會拿出夜宵供大家使用。之后,已婚的男女會悄悄離場,這時對歌的主角變成了未婚的小伙子和姑娘,他們互唱情歌,傾訴愛慕之意。正如歌詞所描繪的情景:瑤家山上任鳥飛,山水長流任魚游,撕塊白云來遮面,心意說來莫怕羞。

(五)分離歌

坐歌堂唱至將近天亮時,轉唱“分離歌”,坐歌堂即將進入尾聲。分離歌又稱為“天光調”歌詞描繪的是即將離別,難舍難分之情。例如,連州瑤安桐木沖的本地瑤天光調《等得好雙難舍離》歌詞如下:天上七星細微微,比上天仙來落棋,仙人落棋路上等,等得好雙難舍離。歌詞運用借喻、比興的手法,形象的描繪即將離別,難離舍的心情。

(六)攔路歌

唱完了“天光調”之后,有些客人要走了,這時熱情的主人為了挽留客人,在家門口、路口或者村口擺上一張長凳,在長凳上擺上酒,同客人對歌,如果客人對得上,主人就移凳讓路,否則就得罰酒,唱著“攔路歌”一邊欄,一邊送。

二 坐歌堂的歌詞特征

粵北瑤族坐歌堂歌詞都是瑤民祖祖輩輩口耳相傳的口頭文學,“沒有嚴格的押韻,較多地加入疊字、重字、固定襯詞,”旋律婉轉且華麗,歌詞常采用比興、借喻的手法,形象生動。

(一)七言四句體

歌詞中常見的一種結構是七言四句體,七言四句體結構的歌詞七字為一句,四句為一首。例如,連州市本地瑤坐歌堂歌頭《瞄過水源長不長》的歌詞:未曾開天先瞄水,瞄過水源長不長,未曾唱歌先問主,先來問過主堂人。

(二)三、七、七、七體

另一種常見的歌詞結構是三、七、七、七體。例如,連州市本地瑤坐歌堂攔路歌《割開網腳也要回》歌詞結構是三、七、七、七體,歌詞如下:留轉妹,留轉日頭留轉天,保佑皇天落大水,留轉妹人玩兩天。生動地描繪了離別時難舍難分的情景。

(三)取尾搭頭

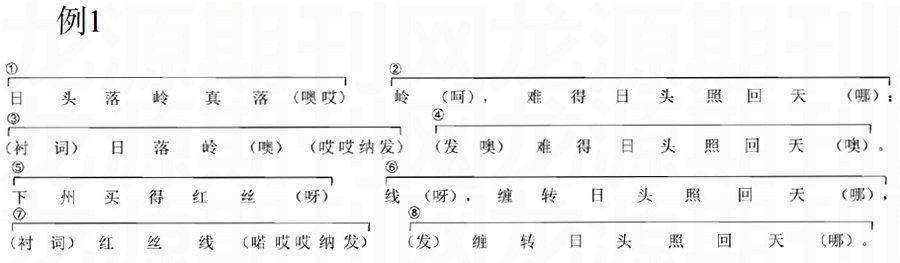

過山瑤“納發調”唱詞形象生動,部分歌曲詞曲的組合形式很有特點,在演唱中加入襯腔,采用“取尾搭頭”的手法,將四句歌詞擴展為八句唱腔,充分地展現了粵北瑤族獨特的歌詞處理手法和審美趣味。

過山瑤坐歌堂納發調《纏轉日頭照回天》的歌詞是七言四句體,在實際演唱中卻發展成了八個樂句。第一句唱腔在第六個字后面加入襯詞(噢哎)就結束了。第二句唱腔采用“取尾搭頭”的手法,取第一句歌詞的末尾字作為第二句唱腔的開始唱完第二句歌詞。第三句唱腔以襯詞(西耶呵咿噢咿咪)作為樂句的開始,再采用首句唱腔開始得三個字然后加襯詞(哎哎納發)結束。第四句唱腔采取第三句尾“納發”的“發”字開始,重復第二句歌詞變成了第四樂句。因此,這兩句歌詞發展成了四句唱腔,后兩句歌詞采用同樣的展衍手法,變化重復成四句唱腔。

(四)襯詞、襯腔的大量運用

粵北瑤族坐歌堂歌曲的樂句中常加入襯詞或襯腔,可以說是“無歌不襯”,而且襯字、襯詞、襯腔內容豐富、形式多樣。這些襯詞多為語氣嘆詞和助詞,比如:啊、噢、哎、咿、啦、西、呀、呵、哪、哈等等,這些口語化的語氣詞并沒有實義,僅僅是用來表達情緒和烘托氣氛,這些優美的襯腔洋溢著粵北瑤民濃濃的生活氣息。

坐歌堂納發調《催春鳥》運用了大量的襯詞(哎、哪、啊、噢、咿、納、發),這些襯詞在樂句中所占的時值比正詞所占的時值要長得多,且節奏較為自由,旋律婉轉,結合著倚音、上滑音和下滑音的運用,單倚音以及復倚音進行裝飾,形成了自由婉轉、悠長的韻味,給人“一唱三嘆”的情感。

(五)特定的語氣詞的運用

一些特定的語氣詞在坐歌堂歌曲的運用起到重要的結構作用。其中部分過山瑤坐歌堂歌曲用特定的襯詞“di ji”被為“噦咿調”。此外,部分過山瑤歌曲用特定的襯詞“na fa”而被稱為“納發調”,這些歌曲的第三個樂句通常由首句末尾的三個正詞加上引句襯腔以及尾飾襯腔(納發)構成,形成了相對固定的格式。例如,《男人全靠妹思量》的第三個樂句由引句襯詞(西、咿、呀、啊、噢、咿、噢、哎)加上第一句末歌詞“云遮日”以及句末襯詞(呵、哎、納發)構成。

三 旋律特征

(一)節拍特征

粵北瑤族坐歌堂歌曲中僅少部分歌曲運用了節拍。有運用單拍子的歌曲,如樂昌過山瑤《敬酒歌》運用的是四二拍。也有運用變換拍子的歌曲,連南過山瑤納發調《春深了》運用了四四拍和四三拍的變換,連州過山瑤客情歌《謝主歌》運用了四二拍和四三拍的變換。此外,絕大部分坐歌堂歌曲運用的是沒有節拍的散拍子,這和口頭傳承的坐歌堂歌詞內容的即興性、敘述性是相吻合的,散發著濃厚的生活氣息。

(二)調式特征

粵北過山瑤坐歌堂歌曲以五聲調式為主。常見的“納發調”《男人全靠妹思量》、《纏轉日頭照回天》以及《催春鳥》等過山瑤結束音落在“do”上,是五聲宮調式。此外,也有少部分過山瑤民歌在五聲調式的基礎上加入偏音,如“納發調”《春深了》,結束音在“so”上,加入了偏音變宮(si),為六聲(加變宮)徵調式。

粵北本地瑤坐歌堂歌曲則有所不同,除了五聲調式以外,還有不到五聲的四音列甚至三音列,而且大部分歌曲結束音落在“re”上,以商調式為主,也有部分徵調式(結束音落在“so”上)。

本地瑤坐歌堂歌引《腳踏門樓龍鎖聲》,是由“so、la、do、re”四音列所構成的嘀調式,隨著旋律的起伏,在歌詞中加入襯詞,形象地描繪了熱情的坐歌堂主家誠邀四鄰八鄉來“坐歌堂”的情景。

(三)旋法特征

坐歌堂歌主要以過山瑤的“納發調”、“平地瑤調”、“蘭山聲”以及“盤王歌調”為主,這些民歌旋律起伏較小,通常音域限于六度以內。旋律看似廣泛運用各種襯腔,運用自由的節奏,各不相同,其實這些歌曲音樂材料比較統一,通常是以一個主導旋律反復地進行自由變唱。

過山瑤民歌《男人全靠妹思量》是D宮五聲調式,旋律音域在六度以內(d-b),旋律動機是“do、mi、so”及其逆行“so、mi、do”(首調)。歌曲中雖然加入大量襯腔,但是音樂材料非常統一,主導旋律通過改變節奏等方式在“do、mi、so”的旋律框架上進行自由地變唱。

本地瑤蘭山聲《奉酒歌》的音列就只有三個音“so、la、do”,是一首典型的三音歌。這首民歌的旋法很有特征,雖然只有三個音,在每個樂節的起音部位有著豐富的變化,在樂句或者樂節的落音部位通常下行結束在調式主音“so”上,形成了較為固定的腔調。

(四)演唱形式

坐歌堂的演唱形式是多種多樣的,在實際組合演唱中,尤其是在粵北講優勉土語的瑤族中,普遍存在多聲部的“跟唱”現象。尤其是過山瑤的“納發調”,由于傳統坐歌堂的歌唱活動多了,在合唱中相互默契,形成了相對固定的曲調。

過山瑤歌曲《日頭曬》是由男聲和女生組合的二聲部合唱。歌曲由男聲領唱,第六拍開始女生開始跟唱,進行同度模仿,之后兩個聲部節奏“你走我停”、“你停我走”,相互跟唱,旋律生動風趣。

四 曲式結構特征

粵北坐歌堂歌曲式多為單一部曲式結構,運用散拍子以及運用大量的襯詞。歌曲通常有一個核心音調,其余的樂句是在核心音調的基礎上,通過改變節奏、改變音的次序等變形方式形成的,樂句之間的對比性并不大。這些特征和歌曲是口頭傳承的“口頭文學”是密切相關的,是粵北瑤民生活的真實寫照,流露出瑤民純樸的真摯情感。

有些歌曲采用一段旋律來演唱多段歌詞。例如,連州本地瑤《奉酒歌》,用一段相同的旋律來演唱十段歌詞,從第一杯酒一直勸到第十杯酒,形象地描繪了酒桌上勸酒的情景。

有些歌曲看似有多個樂段,篇幅較長,其實僅僅是樂段的變化重復。例如,連州過山瑤《纏轉日頭照回天》篇幅較長,四個樂句的歌詞采用“返唱”的手法衍展成了八個樂句。前面四小節是一個樂段,后面四小節是樂段的重復,兩個樂段的旋律雖然局部在裝飾音的運用、節奏以及音的次序上有所不同,但是旋律骨干音以及終止式都是相同的,屬于樂段的重復。

粵北瑤族坐歌堂民歌有其相應的程序,在歌詞、旋法以及曲式結構上展現著獨特的魅力,是粵北瑤族文化的活化石,是我國非物質文化遺產中一朵奇葩。本文通過粵北瑤族坐歌堂民歌的分析將為研究粵北瑤族的民族特色、文化特色提供相應的參考,為粵北瑤族民歌的分析、改編與創作提供新的啟示。