采動覆巖導水斷裂帶發育高度研究方法探討

李宏杰 黎 靈 李 健 姜 鵬 舒宗運

(1.煤炭科學技術研究院有限公司安全分院,北京 100013;2.煤炭資源高效開采與潔凈利用國家重點實驗室,北京 100013)

·開采損害·

采動覆巖導水斷裂帶發育高度研究方法探討

李宏杰1,2黎 靈1,2李 健1,2姜 鵬1,2舒宗運1,2

(1.煤炭科學技術研究院有限公司安全分院,北京 100013;2.煤炭資源高效開采與潔凈利用國家重點實驗室,北京 100013)

導水斷裂帶高度是留設防隔水煤(巖)柱和水體下采煤安全性評估的重要參數,對礦井安全生產、保水采煤和生態保護具有重要實用價值。對經驗法、現場實測、物理模法和數值模擬法等導水斷裂帶確定方法進行了總結、對比和實例分析,總結了各種方法的實用條件、優缺點,建議采用2種及以上綜合觀測和探測方法,以相互驗證。以現場鉆孔漏失液觀測和鉆孔電視觀測為主,物探探測方法為輔來確定導水斷裂帶高度,采用物理模擬或數值模擬方法作為輔助研究方法從面和立體角度進行覆巖破壞規律動態研究,形成以點到面再到空間的全方位綜合探測與分析技術方法體系,為煤(巖)柱合理留設、水體下安全采煤提供了重要依據和技術支撐。

導水斷裂帶 經驗公式 現場實測 相似模擬 數值模擬

煤層開采之后,上覆巖層發生破壞,產生垮落帶、斷裂帶和彎曲下沉帶,垮落帶和斷裂帶合稱“兩帶”,在解決水體下采煤時,兩帶高度之和稱為導水斷裂帶,是含水層水、地表水進入采空區和回采工作面的導通通道。如果煤層之上有含水層或水體存在,且開采煤層與這些含水層和水體的距離較近,達不到水體下開采留設防隔水煤柱尺寸的要求,則導水斷裂帶會波及到這些含水層和水體,引起水體下泄,惡化采煤工作面作業環境、增加礦井涌水量,甚至造成礦井被淹、人員傷亡等事故。因此,準確確定導水斷裂帶的發育高度是實現水體下安全開采的關鍵。目前,確定導水斷裂帶高度的方法有經驗法、現場實測法、物理模擬法和數值模擬法等。

1 經驗法

1.1 經驗類比法

1.2 經驗公式法

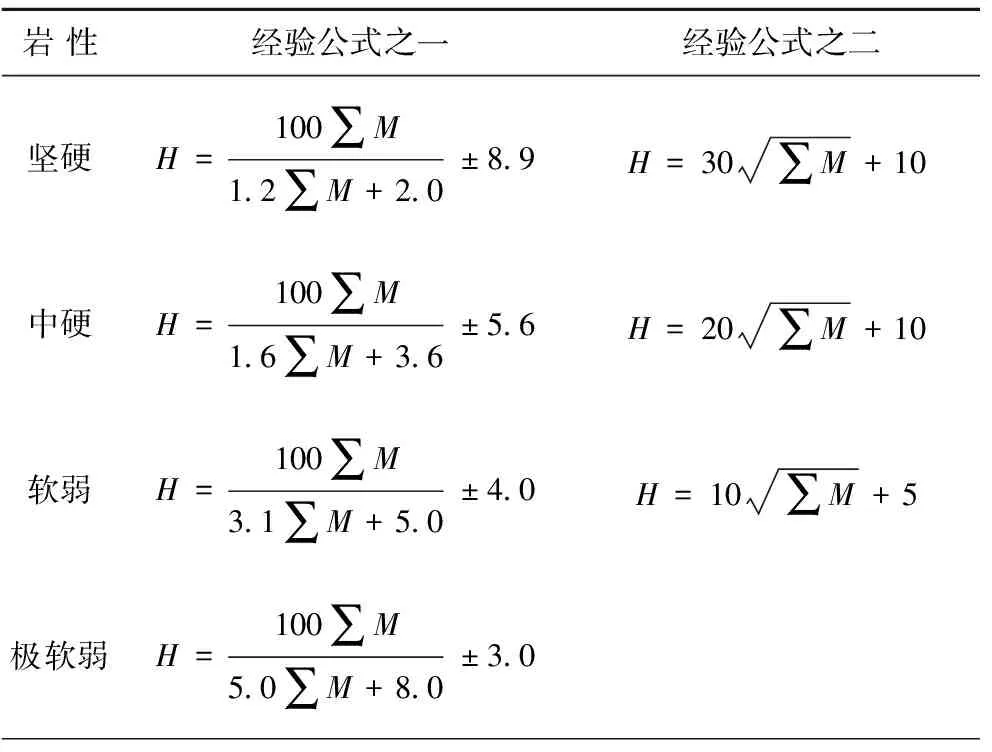

經驗公式法主要是依據采高、覆巖巖性、煤層傾角等因素,根據國家煤炭工業局制定的《建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規程》(以下簡稱規程)中提供的經驗公式進行導水斷裂帶高度計算[1]。規程中的經驗公式(表1)是在上世紀50年代至90年代許多“兩帶”高度現場實測的基礎上提出的,由于受當時采煤工藝的限制,規程中各公式是在分層綜采和普采的條件下歸納總結的,適用范圍為單層采厚不超過1~3 m,分層開采累計采厚不超過15 m。經驗公式法概念明確,簡單易用,在沒有礦區實測資料的情況下,可以作為留設保護煤柱的設計依據。

表1 規程中導水斷裂帶高度經驗公式

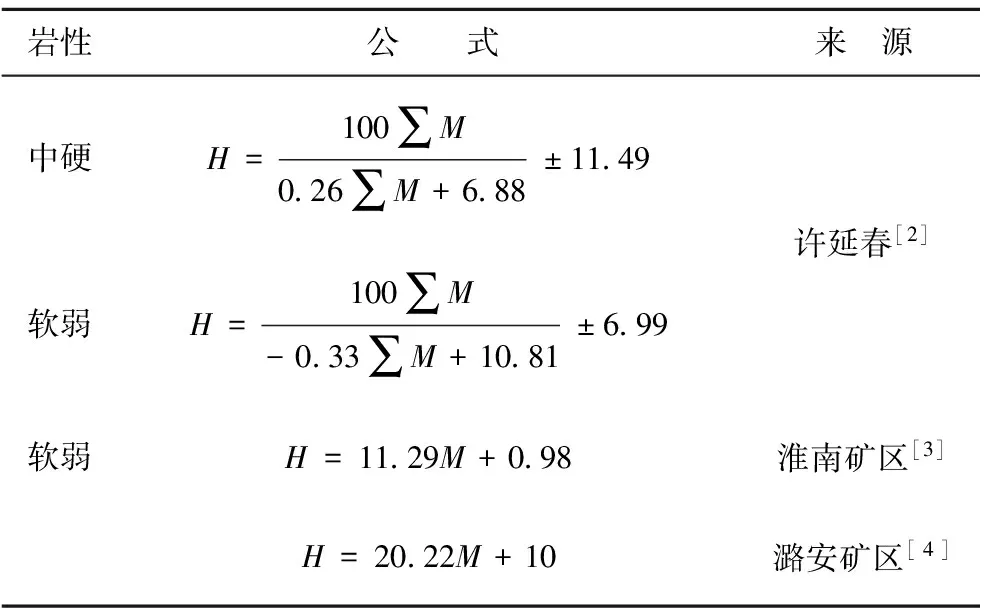

目前,隨著煤礦機械化水平的不斷提高,過去普遍采用的炮采、機采工藝已經廣泛地被綜采工藝所取代,在一次采厚和推進速度上都存在較大不同。研究結果也表明,采煤方法的不同,“兩帶”發育高度和變化規律也隨之改變,綜放和一次采全高工藝的導水斷裂帶比分層開采明顯增大,規程中沒有相應的“兩帶”高度計算經驗公式。針對此情況,部分學者結合大量實測數據,開展了綜放開采條件下的“兩帶”高度計算研究(表2)。許延春[2]收集了40余個“兩帶”孔的綜放開采工作面不同硬度類型覆巖的“兩帶” 高度數據,采用數理統計回歸分析的方法,得出了適用于綜放開采工作面中硬、軟弱覆巖條件下的“兩帶” 高度計算的經驗公式,并進行了實用性分析。胡戈[3]通過對淮南礦區實測數據回歸分析,得到了軟弱頂板導水斷裂帶發育高度計算公式。這些研究成果對我國綜放開采工作面覆巖 “兩帶”發育高度的預計和保護煤巖柱的合理留設具有指導意義和實用價值[2-4],在沒有實測資料的情況下,可以借鑒參考使用。但由于每個礦區有自身的地質采礦條件,根據《煤礦防治水規定》的要求[5],水體下采煤時需要進行實測工作,獲取較為準確的裂采比,用于預測本礦區新工作面的覆巖破壞高度和范圍,為安全回采提供依據。

表2 綜放開采覆巖導水斷裂帶高度經驗公式

2 現場實測法

現場實測是確定導水斷裂帶的主要途徑,主要包括地面鉆孔漏失液觀測、井下仰孔注水漏失量觀測、地面鉆孔電視觀測及地球物理探測等。

2.1 鉆孔漏失量觀測

鉆孔沖洗液漏失量觀測方法是研究覆巖破壞規律最常用的方法,該方法是在采空區對應的地面上布置鉆孔,觀測鉆進過程中的鉆孔沖洗液漏失量、鉆孔水位變化以及在鉆進過程中的各種異常現象(如掉鉆、卡鉆、吸風等),分析確定導水斷裂帶的發育高度。一般情況下,導水斷裂帶臨界面判斷標準為鉆孔沖洗液明顯增大且隨鉆進有繼續增大或不返水,水位一直呈下降趨勢,并隨深度增加水位下降呈加速變化。

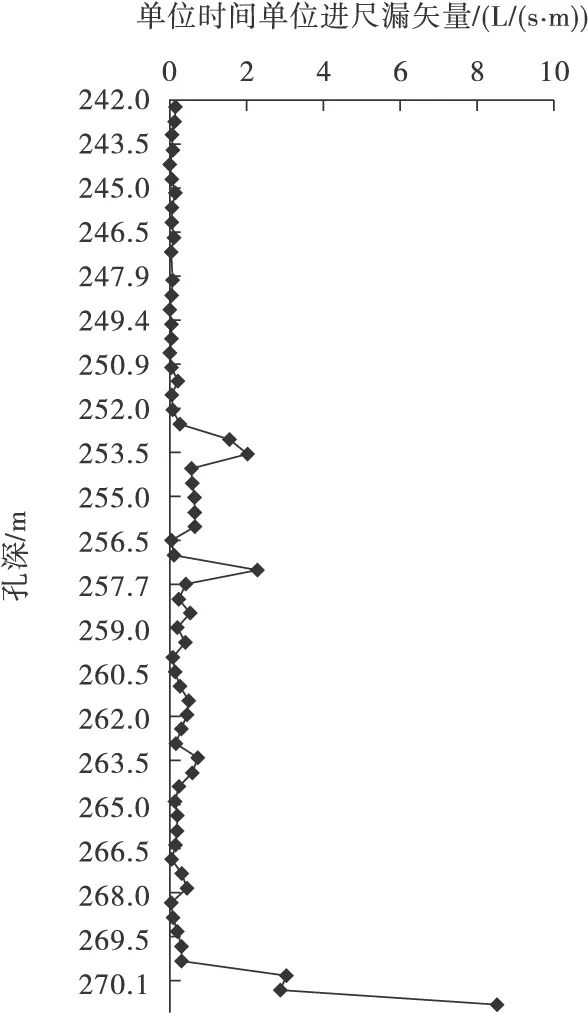

圖1為鄂爾多斯某礦導水斷裂帶地面鉆孔漏失液觀測結果。從孔深242.0 m至孔深253.0 m之間沖洗液漏失量變化不大,總體趨于平緩;從孔深253.0 m開始,沖洗液漏失量開始突然增大,之后又趨于平緩,分析可能存在原生裂隙導致,在孔深271.0 m沖洗液循環中斷,全部漏失,經注水試驗后并不返水。孔內水位隨著鉆孔深度的增加呈下降趨勢,直至在271.5 m處無水位且巖芯有縱向斷裂跡象,因此判定271 m處為導水斷裂帶的頂點,經計算導水斷裂帶高度為采厚的14.66倍。

根據臺風動態和預案要求,10月4日上午11時,市防指即啟動了防臺風4級應急響應;5日上午10時將應急響應等級提升到3級;5日下午3時將應急響應等級提升到2級;6日上午9時,再次將應急響應等級提升到1級;6日上午10時,市長發表防御強臺風“菲特”專題電視、廣播講話,號召全體市民緊急行動起來,做好各項防臺應急準備;在防臺進入最關鍵的時刻,6日下午4時,市委、市政府審時度勢,宣布全市進入緊急防汛期,這是自《浙江省防汛防臺抗旱條例》頒布實施后,溫州第一次進入最高等級的防臺狀態。在這次臺風防御工作中,溫州市是全省第一個宣布啟動預案的地市,也是第一個宣布進入緊急防汛期的地市。

圖1 鉆孔漏失液觀測成果

除了地面鉆孔漏失量觀測方法,還有井下仰孔注水漏失量觀測方法。該方法主要采用鉆孔雙端堵水器探測“兩帶”高度的一種較新的探測方法,它可以在井下采區附近巷道或峒室內向采煤工作面采空區上方施工的仰斜鉆孔中探測,也可以在觀測煤層上方已掘進的專用巷道內布置下垂孔中進行探測。高延法等[6]采用該方法在龍口煤礦井下觀測海下采煤導水斷裂帶高度取得了較好的效果。

2.2 地面鉆孔電視觀測

鉆孔電視系統是把一自帶光源的防水攝像探頭放入地下鉆孔中,可現場對鉆孔中地質體的各種特征及細微變化實時觀測、監控和記錄。通過觀測鉆孔內煤層頂板覆巖巖層的完整性、原生裂隙的發育特征、受采動巖體裂縫帶內巖層的裂縫發育寬度、連通情況,巖體破碎狀況和垮落巖塊情況,可為覆巖破壞分帶提供最直接依據,該方法是最直觀的觀測方法。一般情況下,導水斷裂帶臨界面判斷標準為圍巖有縱向裂縫及鉆孔有輕微吸風現象。

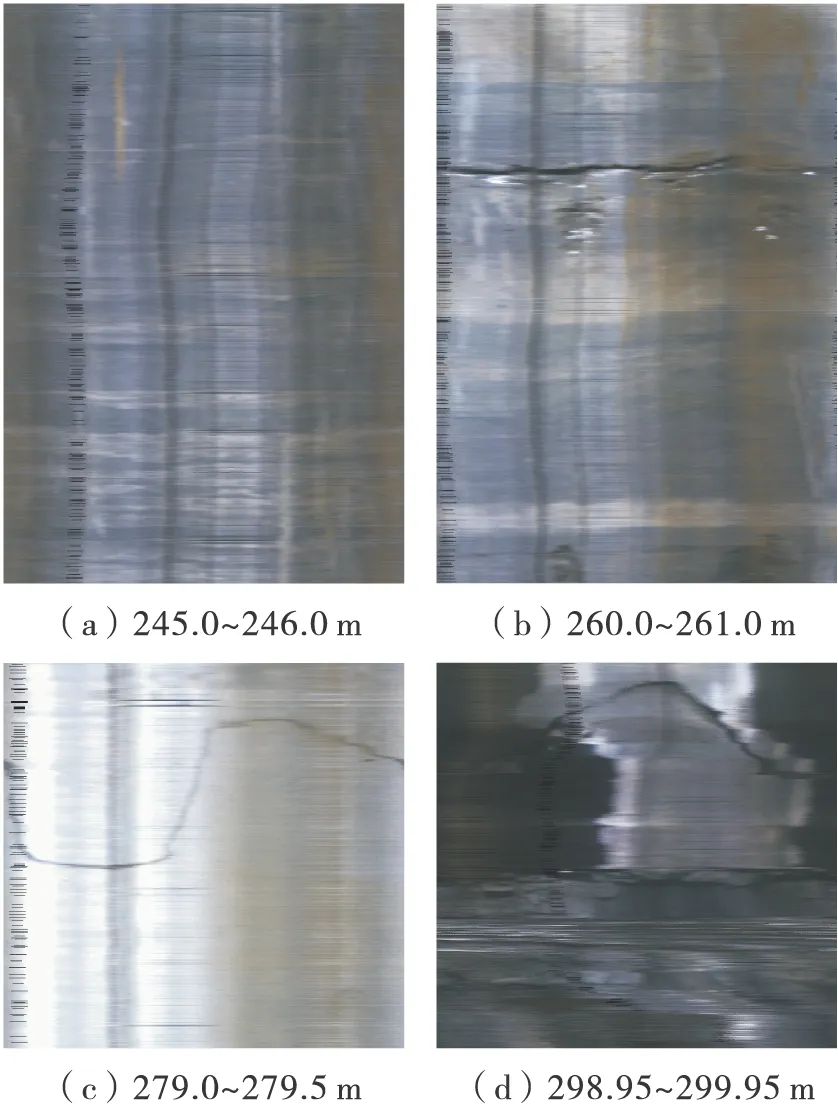

如在寧煤集團紅柳煤礦首采面“兩帶”高度觀測中,從鉆孔套管底部~279.07 m段巖石相對比較完整(圖2(a)),巖性為砂巖和泥巖互層,局部有水平方向原生裂隙發育,導致鉆孔漏失液大量漏失(圖2(b));孔深279.07~279.50 m段有一高角度近垂向的裂隙,裂隙發育明顯(圖2(c)),孔深286.3~294.68 m多處有離層現象。根據以上裂隙的發育情況,將孔深279.07 m確定為該位置裂縫帶頂點;從孔深298.9 m開始,巖體破壞非常嚴重,巖體出現較大的位移,并且出現極大的空區,掉鉆嚴重,為明顯的垮落特征,將298.9 m確定為垮落帶頂點(圖2(d))。鉆孔電視觀測表明工作面覆巖垮采比為8.55,裂采比為12.51[7]。

圖2 鉆孔電視觀測

鉆孔漏失量觀測和地面鉆孔電視觀測手段可以直觀且較為準確地確定導水斷裂帶高度,但由于其只能依靠單個鉆孔來實現,易形成“一孔之見”;同時,鉆孔漏失量觀測及鉆孔電視觀測均代表覆巖的瞬時狀態,而導水斷裂帶的形成是一個動態過程,該方法不能獲取覆巖破壞過程中的動態信息;在某些原巖裂隙發育的地區往往不能取得可靠數據,從而難以準確確定導水斷裂帶頂點。該方法對把握觀測時機的要求也較高,一旦錯過合適的觀測時機將會導致觀測工作失敗,且不具有重復性,從而使得所施工鉆孔也宣告報廢,造成不必要的經濟損失[8]。

2.3 地球物理探測

地球物理探測方法主要包括電(磁)法和地震波CT法。電(磁)法主要通過采動覆巖視電阻率的變化來確定導水斷裂帶高度,主要包括高密度電阻率法、EH4大地電磁法和瞬變電磁法,其中礦井瞬變電磁法應用相對較為廣泛。

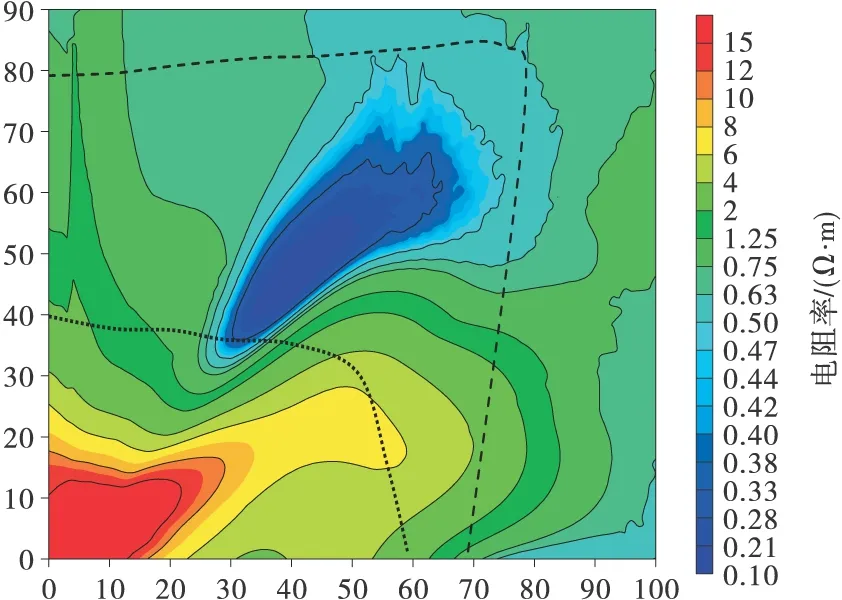

寧煤集團紅柳煤礦首采面采用礦井瞬變電磁法對“兩帶”高度進行了觀測,其探測方向為與運輸巷夾角45°、與回風巷夾角45°,偏向工作面內部,每個測點共6個探測角度。圖3為探測結果,在探測高度40 m以下區域呈現相對高視電阻率特征,為采空區垮落帶的反應。根據視電阻率等值線梯度變化特征,在40~80 m范圍存在低阻區域,推測為富水裂隙帶[7]。因此,瞬變電磁法探測表明工作面覆巖垮采比為8.0,裂采比為16.0。由于電(磁)法具有較大的體積效應,因此較難準確地確定導水斷裂帶臨界頂點,同時不能根據瞬變電磁探測結果從整體上推斷垮落帶高度及裂隙發育情況。

圖3 與運輸巷走向呈45°夾角TEM圖

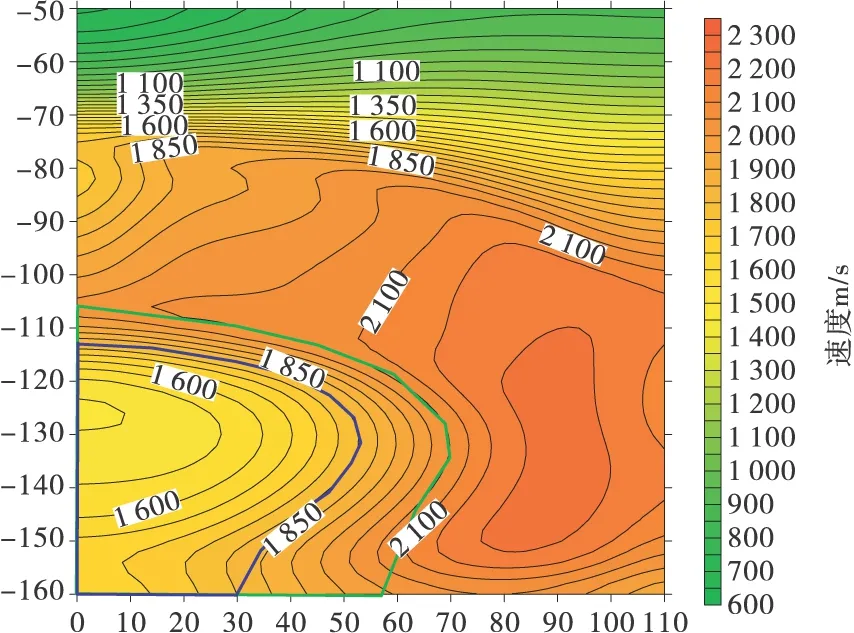

地震波CT法主要通過巖體速度變化來確定導水斷裂帶高度,正常情況下完整的巖體地震波速度相對較高,疏松破碎、裂隙發育的巖體地震波速度相對較低。如果探測區內部無裂隙發育等異常區域,地震波傳播速度應是相對均勻的;當存在地質構造、裂隙發育等異常情況時,該區域將在速度云圖中表現為波速異常。

圖4為在鄂爾多斯地區某礦綜放工作面進行的孔間地震導水斷裂帶高度探測工作。探測區內基巖段原始速度約為2 300 m/s。在工作面煤層開采上方的基巖段下部速度明顯變低,為煤層開采導致上覆巖層裂隙發育引起的。這個低速異常區從左下部到右上部速度逐漸增大,也代表了裂隙發育程度逐漸降低。將異常區劃分為2個區域,其中藍色實線圈定的范圍地震波速度值分布在1 400~1 800 m/s之間,為裂隙發育較強區域;綠色實線和藍色實線之間的地震波速度值分布在1 800~2 050 m/s之間,為裂隙發育逐漸變弱區,導水斷裂帶發育頂點在孔深106 m處,與地面鉆孔電視觀測結果基本一致,經計算導水斷裂帶高度為采厚的13.08倍。

除了電(磁)法和地震波CT技術,微震監測技術也可用來動態測定煤層開采過程中導水斷裂帶的發展規律和高度。一般認為微震事件分布密集帶確定為導水斷裂帶。微震技術可實現三維、實時及動態監測,具有一定的應用前景,但在準確確定導水斷裂帶高度方面還存在理論和實踐問題需要解決[9-10]。

圖4 孔間地震速度異常圖

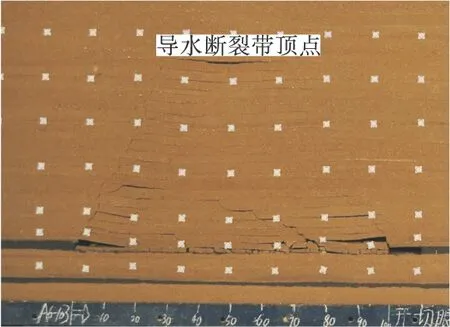

3 物理模擬法

物理模擬法是以相似理論作為依據的室內試驗研究方法。根據地質模型、力學參數等在實驗室按一定比例縮放制作相似模型,開采過程中監測位移、應力等變化,觀測覆巖的運動及裂隙演化規律、頂板的冒落情況、工作面支承壓力分布變化情況及導水斷裂帶發育高度等。圖5為某礦堅硬覆巖條件下導水斷裂帶發育高度相似模擬結果,導水斷裂帶高度約為采厚的20倍。

圖5 覆巖破壞規律相似模擬

該方法實現了定量化觀測,但目前的物理模擬難以考慮地下水的影響,考慮流固耦合相似理論的研究和相似材料的研制還處于探索階段;其次,相似模型對實際的巖層組合、巖性以及地質構造進行了概化處理,相似模型的地質條件偏理想化。因此,該方法預測的導水斷裂帶高度與實際也存在一定的誤差,可作為輔助研究方法進行導水斷裂帶發育規律性研究。

4 數值模擬法

數值模擬試驗方法是基于覆巖組合結構、巖體物理力學性質等資料基礎上,建立工作面回采地質模型和數值模型,根據采礦方法、推進速度等開展覆巖變形數值模擬,實現理論計算及現場實測的有機結合,計算結果與現場探查結果互相驗證,綜合判別導水斷裂帶發育高度[11]。隨著計算機技術的發展,數值模擬成為研究和模擬覆巖破壞規律的重要手段,目前常用的軟件有FLAC、UDEC、PFC及RFPA等。圖6為采用UDEC 法對某礦開采2-2煤和3-1煤覆巖破壞規律進行的模擬結果,開采2-2煤時(圖6(a))覆巖頂板基巖全厚切落,并貫通至松散層,第四系松散層水對回采帶來安全問題和保水問題,在條件不具備時可不先期開采;開采3-1煤時(圖6(b))垮落帶發育高度為14 m,導水斷裂帶發育到了2-2煤,其發育高度為44 m,未波及到松散含水層。

圖6 采動覆巖破壞規律數值模擬

同物理模擬方法相似,數值模型對實際的巖層組合、巖性以及地質構造進行了概化處理,數值模型的地質條件也偏理想化。因此,該方法預測的導水斷裂帶高度與實際也存在一定的誤差。但同鉆孔漏失量觀測和鉆孔電視方法相比,數值模擬法可實時模擬覆巖破壞情況,彌補了現場觀測方法的不足,可以作為現場觀測方法的補充。

5 結 論

(1)規程中的經驗公式是在分層綜采和普采的條件下歸納總結的,適用范圍為單層采厚不超過1~3 m,分層開采累計采厚不超過15 m,在沒有實測資料的情況下,可以作為留設保護煤柱的設計依據。綜放開采條件下建立的經驗公式是通過實測資料并利用數理統計回歸分析方法獲得的,在沒有實測資料的情況下,可以借鑒參考使用。未開展過“兩帶”高度實測的礦區,水體下采煤時需要進行實測工作,找出覆巖破壞高度和地質水文條件、開采條件、開采方法等的相關關系,用于預測本礦區新工作面的覆巖破壞高度和范圍。

(2)現場觀測法中,鉆孔漏失量觀測和地面鉆孔電視觀測手段可以直觀且相對較為準確地確定導水斷裂帶高度,但由于其只能依靠單個鉆孔來實現,受觀測手段的局限,該方法不能獲取覆巖破壞過程中的足夠信息;同時,如果覆巖原生裂隙較為發育的情況下,采用鉆孔漏失量來確定導水斷裂帶頂點也較為困難。電(磁)法探測具有較大的體積效應,因此較難準確地確定導水斷裂帶臨界頂點,地震波CT法不存在體積效應,只要檢波器距離布設合理,提高縱向分辨率,其探測結果比電(磁)法準確。但物探方法難以從整體上推斷冒落帶高度及裂隙發育情況。

(3)物理相似模擬難以考慮地下水的影響,考慮流固耦合相似理論的研究和相似材料的研制還處于探索階段;相似模型和數值模型對實際的巖層組合、巖性以及地質構造進行了概化處理,相似模型的地質條件偏理想化。因此,物理模擬和數值模擬方法預測的導水斷裂帶高度與實際存在一定的誤差,可作為輔助研究方法進行導水斷裂帶發育規律性研究。

(4)各種導水斷裂帶高度確定方法都有優缺點,為提高準確性,建議采用2種及以上綜合觀測和探測方法,以相互驗證。以現場鉆孔漏失液觀測和鉆孔電視觀測為主,物探探測方法為輔來確定導水斷裂帶高度,采用物理模擬或數值模擬方法作為輔助研究方法從面上和立體角度進行覆巖破壞規律動態研究,形成以點到面再到空間的全方位綜合探測與分析技術方法體系。

[1] 國家煤炭工業局.建筑物、水體、鐵路及主要井巷煤柱留設與壓煤開采規程[M].北京:煤炭工業出版社,2000. State Bureau of Coal Industry.The Coal Mining Regulations for Buildings,Water,Railway and Coal Pillar Design[M].Beijing,China Coal Industry Publishing House,2000.

[2] 許延春,李俊成,劉世奇,等.綜放開采覆巖“兩帶”高度的計算公式及適用性分析[J].煤礦開采,2011,16(2):4-11. Xu Yanchun,Li Juncheng,Liu Shiqi,et al.Calculation formula of “two-zone” height of overlying strata and its adaptability analysis[J].Coal Mining Technology,2011,16(2):4-11.

[3] 胡 戈,李文平,程 偉,等.淮南煤田綜放開采導水裂隙帶發育規律研究[J].中國煤炭,2008,34(5):41-43. Hu Ge,Li Wenping,Cheng Wei,et al.The water flowing fractured zone development law research of fully mechanized top coal caving mining for Huainan coal[J].China Coal,2008,34(5):41-43.

[4] 楊建立,滕永海.綜采放頂煤導水斷裂帶發育規律研究[C]∥2009全國礦山測量新技術學術會議論文集.北京:中國煤炭學會,2009:90-93. Yang Jianli,Teng Yonghai.The law research of water flowing fractured zone development for fully mechanized top coal caving mining[C]∥The 2009 national new measurement technology conference for coal mines.Beijing:China Coal Society,2009:90-93.

[5] 國家煤礦安全監察局.煤礦防治水規定釋義[M].北京:中國礦業大學出版社,2009. State Administration of Coal Mine Safety.Mine Water Prevention and Control Regulations Interpretation[M].Beijing:China University of Mining and Technology Press,2009.

[6] 高延法,曲祖俊,等.龍口北皂礦海域下H2106綜放面井下導高觀測[J].煤田地質與勘探,2009,37(6):35-38. Gao Yanfa,Qu Zujun,et al.Observation of height of excavating face H2106 in Longkoubeizao Mine under sea[J].Coal Geology and Exploration,2009,37(6):35-38.

[7] 李宏杰,陳清通,牟 義.巨厚低滲含水層下厚煤層頂板水害機理與防治[J].煤炭科學技術,2014,42(10):28-31. Li Hongjie,Chen Qingtong,Mu Yi.Research on prevention technique and mechanism of water inrush under low permeability aquifer for thick coal seam[J].Coal Science and Technology,2014,42(10):28-31.

[8] 康永華.我國煤礦水體下安全采煤技術的發展及展望[J].華北科技學院學報,2009,6(4):19-26. Kang Yonghua.The development and prospect of safe technology on excavating coal under water in China[J].Journal of North China Institute of Science and Technology,2009,6(4):19-26.

[9] 于克君,駱 循,張興民.煤層頂板“兩帶''高度的微地震監測技術[J].煤田地質與勘探,2002,30(1):47-51. Yu Kejun,Luo Xun,Zhang Xingmin.The technique of micro-seismic monitor the height of “two zones”[J].Coal Geology and Exploration,2002,30(1):47-51.

[10] 張興民,于克君,席京德,等.微地震技術在煤礦“兩帶”監測領域的研究與應用[J].煤炭學報,2000,25(6):566-570. Zhang Xingmin,Yu Kejun,Xi Jingde,et al.The research and application of microseismic technology in mine fractured and caving zones monitoring[J].Journal of China Coal Sciety,2000,25(6):566-570.

[11] 劉英鋒,巨天乙.深埋特厚煤層綜放條件下頂板導水斷裂帶探查技術[J].西安科技大學學報,2013,33(5):571-575. Liu Yingfeng,Ju Tianyi.Exploration technology for water flowing fractured zone of deeply-buried thick coal bed in fully mechanized sublevel condition[J].Journal of Xi'an University of Science and Technology,2013,33(5):571-575.

(責任編輯 石海林)

Discussion on the Methods for Determining the Height of Fractured Water-conducting Zone

Li Hongjie1,2Li Ling1,2Li Jian1,2Jiang Peng1,2Shu Zongyun1,2

(1.MineSafetyTechnologyBranch,ChinaCoalResearchInstitute,Beijing100013,China;2.StateKeyLaboratoryofCoalMiningandCleanUtilization,Beijing100013,China)

The height of fractured water-conducting zone is the important parameter for determining waterproof coal pillar and evaluating the coal mining safety under the water,and has the important practical value for the safety in production of coal mine,water preserved mining and ecological protection.The empirical formula method,field measurement method,physical simulation and numerical simulation method of fractured water-conducting zone determination is summarized and compared.The practical conditions,advantages and disadvantages of various methods were summarized.The comprehensive observation and detection of two methods or more is recommended to verify each other.The field water leakage observation and borehole TV are used as the main methods,and the geophysical detection method as auxiliary means are determined the height of water-conducting zone.The physical simulation or numerical simulation method are also as the auxiliary to make the dynamic study on overburden strata failure law from the plane and three-dimensional perspective,forming the integrated exploration and analysis methodology from point to plane and to space.The research results provide an important basis and technical support for the coal pillar design and safety mining under water.

Fractured water-conducting zone,Empirical formula,Field measurement,Physical simulation,Numerical simulation

2015-02-07

煤炭科學研究總院基礎研究基金項目(編號:2012JC12,2014JC07)。

李宏杰(1977—),男,副研究員,博士。

TD74

A

1001-1250(2015)-04-001-06