不同耕作模式花生田雜草發生規律及對產量的影響

許曼琳等

摘要:

在免耕、深耕、傳統耕作花生試驗田調查雜草種類、數量、鮮重和花生產量。結果表明,3種耕作模式花生田雜草的種類和優勢種群基本相同,但雜草發生密度不同;在花生花期和結莢期,3種耕作模式中免耕田雜草鮮重最低,傳統耕作田最高;免耕和深耕耕作模式下花生產量均比傳統耕作方式提高,其中免耕較傳統耕作增產10.74%,深耕增產6.27%。

關鍵詞:花生田;耕作模式;雜草;產量

中圖分類號:S565.205文獻標識號:A文章編號:1001-4942(2015)03-0096-03

Effcets of Different Cultivated Modes on Weeds

Occurring Regularity and Yield in Peanut Field

Xu Manlin1,Chi Yucheng1*,Wang Lei1,Wu Juxiang1,

Xu Tingting1,Wang Baoliang2,Wang Xuewu3,Liu Aina3,Yuan Zongying3

(1. Shandong Peanut Research Institute,Qingdao 266100,China;2. Plant Protection Station of Huangdao District

in Qingdao City,Qingdao 266000,China;3. Qingdao Plant Protection Station,Qingdao 266071,China)

AbstractThe trial were set up in no-tillage,deep tillage,traditional tillage peanut field. The weed species,quantity,fresh weight and peanut yield were investigated. The results showed that 3 different farming modes had basically the same weed species and dominant species but different weed density. In flowering and podding stage,the fresh weight of weed was minimum in no-tillage field and maximum in traditional tillage field. Compared with traditional tillage,no-tillage and deep tillage respectively increased yield by 10.74% and 6.27%.

Key wordsPeanut field;Farming mode;Weed;Yield

花生是山東省的主要經濟作物之一,年種植面積約為80萬公頃。山東省花生田普遍發生的一年生禾本科雜草主要有馬唐、升馬唐、狗牙根、狗尾草、稗等,占到花生田雜草總量的60%;其次還有菊科的刺兒菜、蒲公英、蒼耳等,蓼科、莧科、藜科和茄科的雜草[1]。雜草在生長過程中與花生競爭光、水分和養分,造成花生減產,已成為花生優質高效生產過程中的一個重要障礙。

為了改善農業生產環境和土壤質量,推出了免耕等保護性耕作措施。此措施改善了土壤結構,增加了土壤生物多樣性,同時也會改變原有的生態和生物體系,特別是病蟲草害發生規律的變化。本試驗對免耕、深耕、傳統耕作3種耕作模式下花生田雜草發生規律和花生產量進行了系統調查,以期為山東花生的可持續發展提供理論依據和技術支持。

1材料與方法

1.1試驗地概況

試驗在青島市黃島區農業局試驗地進行。試驗地肥力中等,有機質含量2.98%,pH值6.90,前茬作物為小麥。

1.2試驗設計

試驗設免耕(免耕秸稈還田)、深耕(翻耕秸稈還田)、傳統耕作(翻耕清理秸稈)3種耕作模式。小區面積20 m2,隨機區組排列,重復3次。2014年6月15日人工播種。花生品種為花育20號。

1.3雜草調查

分別在3種耕作模式的每一小區中隨機選定5個調查點,每點1 m2,進行標記,從播種開始,每周調查1次,調查完畢后拔除調查點雜草,共調查8次,分別記錄雜草的種類、數量。并計算雜草的相對密度。

相對密度(%)=某雜草平均密度/各種雜草密度之和×100

在7月15日(花期)、8月5日(結莢期)各調查1次雜草鮮重。每小區隨機取5點,每點1 m2。調查完畢后,拔除各小區雜草。

除調查點外,地塊其他部分在花生播后均用乙草胺(山東漢高生物有限公司)進行土壤處理。

1.4花生產量調查

花生收獲時,每小區取10株花生,調查單株結果數、百果重。每小區實收1 m2,曬干后稱重,計算產量。

2結果與分析

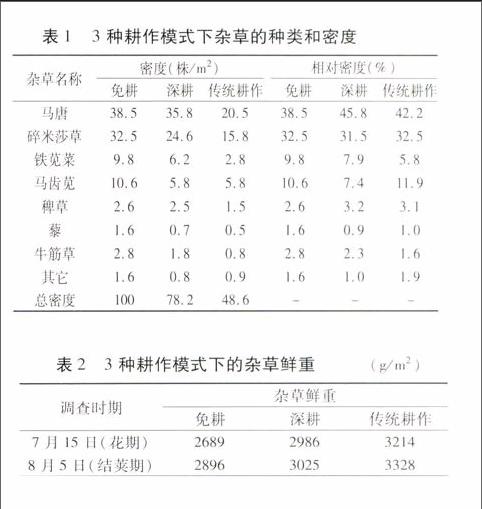

2.13種耕作模式花生田雜草種類與相對密度

3種耕作模式花生田雜草主要有禾本科:馬唐、稗草、牛筋草;莎草科:碎米莎草;大戟科:鐵莧菜;馬齒莧科:馬齒莧;藜科:藜。此外有莧科的反枝莧、蘿藦科的蘿藦等。其中禾本科的馬唐密度最大,其次為莎草科的碎米莎草,在免耕中的密度、相對密度分別為38.5株/m2、32.5株/m2和38.5%、 32.5%;在深耕中的密度、相對密度分別為35.8株/m2、24.6株/m2和45.8%、 31.5%;在傳統耕作中的密度、相對密度分別為20.5株/m2、15.8株/m2和42.2%、 32.5%(表1)。馬唐和碎米莎草在3種耕作模式中均為優勢種群,耕作模式對雜草的優勢種沒有明顯影響。但耕作模式對雜草總密度影響較大,其中免耕田雜草密度為100株/m2,比傳統耕作多51.4株/m2;深耕雜草密度為78.2株/m2,比傳統耕作多29.6株/m2。endprint

2.2雜草鮮重

花期和結莢期雜草鮮重均是免耕模式最低,其次為深耕模式,傳統耕作最高;3種耕作模式結莢期的雜草鮮重均略高于花期,但差別不大。在各種耕作模式中,在花生花期和結莢期植株在生長中已占據了空間優勢,阻礙了雜草的進一步發展,因此,雜草鮮重在花期和結莢期變化不大(表2)。

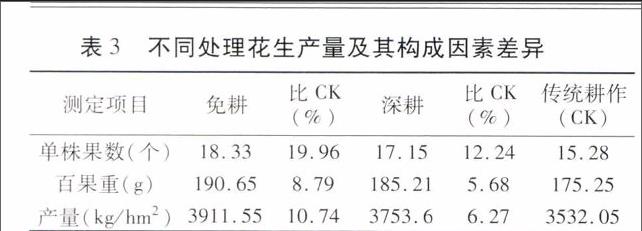

2.3不同耕作模式對花生產量的影響

免耕和深耕模式下花生均比傳統耕作模式增產(表3),其中免耕較傳統耕作增產10.74%,深耕增產6.27%。同時,不同耕作模式對花生單株果數和百果重也有一定影響,單株果數和百果重均以免耕的最高,傳統耕作的最低。

3討論與結論

秸稈還田后免耕和深耕的耕作模式與傳統耕作模式相比,雜草密度和鮮重都有明顯變化,這可能與土壤養分、水分和溫度等的變化相關。小麥花生一年兩熟農田覆蓋秸稈后,可以明顯提高耕層內速效磷、速效鉀和有機物質的含量[2]。有機質含量高,秸稈覆蓋后土壤溫度有效提高,同時秸稈還田也增加了花生田中雜草種子的基數,可能是免耕秸稈還田處理雜草密度最大的一個重要原因。深耕影響雜草種子埋藏深度,減少了淺土層的種子量,而淺土層的種子量可以說明雜草對作物的危害程度[3],因此深耕后雜草密度減少。傳統耕作方式清除了秸稈并進行翻耕,減少了雜草種子的基數和淺土層種子量,因此其雜草種子密度最低。

農田中生長環境有限,農田雜草之間以及雜草與作物之間存在對光照、土壤養分和水分等資源的競爭。免耕模式下雜草密度雖然最大,但雜草鮮重卻最低,這可能因為農田內雜草生長競爭阻礙了其進一步發展。雜草鮮重在花生花期和結莢期沒有明顯變化,是因為花期以后花生在株高上有了一定優勢,可以獲得更好的光照條件,截獲和轉化更多光能,提高了光能利用率,雜草失去了生長競爭優勢。

免耕是保護性耕作的一種重要方式,能夠保持土壤水分、增加土壤養分等,免耕土壤微生物的豐富度指數、多樣性指數也都明顯高于常規耕作[4,5]。但免耕也降低了對雜草的破壞性,增加了雜草的繁殖能力。因此,對雜草進行實時防除,提高花生的透光度,促進光合作用的進行,降低雜草對土壤水分和養分的吸收分配,提高花生在農田系統中的競爭能力,最終實現花生產量的提高。

參考文獻:

[1]

徐秀娟.中國花生病蟲草鼠害[M]. 北京:中國農業出版社,2008.

[2]李全起,陳雨海,于舜章,等. 覆蓋與灌溉條件下農田耕層土壤養分含量的動態變化[J]. 水土保持學報,2006,20(1):37-40.

[3]牛永志,李鳳博,柳建國,等.秸稈還田和不同耕作方式對稻麥輪作田土壤雜草種子庫的影響[J]. 江蘇農業科學,2008(1):79-81.

[4]董立國,袁漢民,李生寶.發展保護性耕作是實現農業可持續發展的重要舉措[J]. 現代農業科技,2006(5):96-97.

[5]袁漢民,董立國,徐華軍.水分和溫度對冬小麥和玉米免耕作產量的研究[J]. 干旱區資源與環境, 2008(7):172-177.endprint