內蒙古經濟增長方式轉變路徑分析

——基于經濟新常態視角

李秀梅 喬燕君

一、經濟增長方式轉變背景

當前,我國經濟增長處于最為復雜的態勢:一是以資源要素規模投入、低勞動成本及低價格的優勢形成低附加值、低科技含量產品,隨著土地、能源、勞動力、資金等成本大幅上漲以及生態環境的不斷惡化,這種粗放式的、舊有的經濟增長方式已難以為繼;二是以創新為核心驅動力和服務業成長為特點的新增長方式還沒有效形成,2010年以來,我國經濟增速持續下滑;三是多年來在政府主導下,追求高速增長積累的矛盾和風險逐步凸顯,成為當前經濟發展的瓶頸。

依靠資源、能源起家的內蒙古,在國家節能減排、優化產業結構和轉變經濟發展方式的大背景下,面臨著與全國經濟格局極不相符的窘境。因而,內蒙古經濟增長方式轉變是當前客觀和必然的選擇。

二、內蒙古經濟增長速度及動因分析

(一)內蒙古經濟增長速度

內蒙古曾經歷了一段高速增長,2002-2009年連續8年經濟增長速度全國排名第一,實現了15%以上的增長速度。但是“十二五”以來,受國際國內經濟形勢的影響,內蒙古經濟增速下降明顯,全區國內生產總值由2011年的14.4%下降到2014 年的 7.8% 。

(二)內蒙古經濟增長動因分析

1.得天獨厚的資源迎合重工業發展需要。內蒙古是傳統的農牧業大省,發展基礎比較薄弱,工業比重偏低,但在自然資源方面有著獨特優勢,如煤、天然氣、石油、有色金屬等。截至2013年煤保有儲量為3856.8億噸,鐵礦石保有儲量為51.07億噸,鉛保有儲量1368.8萬噸、鋅保有儲量2700.41萬噸、鹽保有儲量15473.86萬噸。這一階段下恰逢中國工業化中期,需要大量的自然資源為基礎,內蒙古剛好充分利用自身自然資源豐富的有利條件,大力發展重化工業,從而實現了經濟高速增長。

2.大規模的固定資產投資是拉動經濟高速增長重要動力。與全國各地相比較,從2000-2014年15年間,內蒙古固定資產投資規模的增長速度一直高位運行,除個別年份如2012低于但接近15%之外,其它年份基本都在20%以上。2003年增速為高達65%,平均增速為30.6%,在全國中排名第一位,比上海、浙江等發達地區高10個左右的百分點。從固定資產占GDP的比重來看,這一比重不斷上升,從2000年的27.5%增加到2014年的99%,即2014年固定資產投資規模基本接近于GDP規模。

3.政府主導的工業優先發展戰略加速經濟增長。在工業化進程中,在政府主導下,內蒙古以資源為基礎,實施了工業優先發展戰略。正是在這一戰略的推動及國內外市場經濟的影響下,內蒙古工業總產值占GDP的比值不斷增長,從1993年的37.8%增加到2011年的56%,2012、2013年略有下降,但基本上處于快速上升態勢。期間,通過重點扶持能源、冶金、化工、機械制造、農畜產品加工等產業發展,從而形成五大支柱產業,這五大支柱產業的發展不僅拉動了內蒙古經濟的高速增長,更重要的是提高了全區的工業化水平,增強了經濟實力。

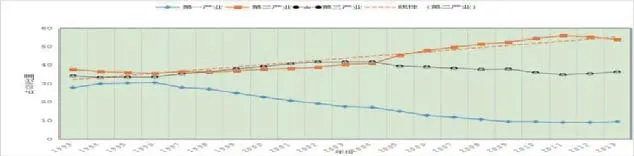

1993-2013內蒙古產業結構圖

三、經濟新常態下內蒙古經濟可持續增長面臨的挑戰

(一)三次產業結構不合理

1995-2014年,內 蒙 古 產業結構發生了明顯變化,第一產業從產值總額上看是上升的,2014年比1995年翻了5番,但是占自治區GDP的比重大幅下降,由1995年的30.36 %下降到2014年的9.16%,下降了20個百點,平均每年下降1個百分點;第二產業GDP的占比則從1995年的36.03 %上升到2014年的51.32%,增加了近14個百分點; 第三產業占總產值的比重總體上有小幅上漲趨勢,但總體上在35%-40%之間徘徊。

在經濟新常態下,這一產業結構的不合理性會日益突出,主要表現為:一是過度依賴于工業。工業發展主要通過資源投入和刺激性投資實現快速增長,這種傳統的粗放式增長帶來一列系諸如高污染、高耗能問題,并出現明顯的產能過剩。二是服務業比重偏低。如2014年內蒙古服務業增加值比全國服務業增加值占GDP比重48%低7.5個百分點,更低于全區第二產業12.2個百分點。從全國省級行政區劃排名來看,內蒙古服務業發展水平居于全國中下游。當前自治區經濟下行壓力很大,既不能繼續走粗放型發展的老路,也不能靠強力刺激抬高速度達到“十三五”規劃建議的“兩個翻番”,唯有從實際出發,把握發展新特征,轉變經濟增長方式。

(二)創新能力不足

國際上通常將國家經濟發展分為4個階段:即“生產要素驅動發展階段”、“投資驅動發展階段”、“創新驅動發展階段”和“財富驅動發展階段”。目前內蒙古正處于“生產要素驅動”與“投資驅動”并重的發展階段。一個地區長期經濟增長的最終動力,不是來自于自然資源、物質資本數量和單純的規模擴張,而是來自以知識和人才為特征所體現的科技進步,來自于自主創新能力的高低。在發達國家經濟增長中,70%以上靠技術進步,30%以下靠能源、原材料和勞動力的投入,而內蒙古的情況恰恰與之相反。

(三)工業能耗高及產能過剩問題突出

近年來內蒙古單位GDP能耗、單位工業增加值能耗呈明顯下降趨勢,但從絕對量來看,單位GDP能耗、單位工業增加值能耗明顯過高。與黑龍江、遼寧相比高了近0.5,與北京、上海等發達地區相比,更是高了將近2倍。

隨著內蒙古多年持續的規模投入,在水泥、鋼鐵、煤炭、電解鋁等行業出現嚴重產能過剩,價格下跌,大量企業停產或關閉,這對內蒙古經濟產生非常大的影響。同時,也為今天的產能消化提出前所未有的挑戰。除此之外,還有很多落后產能,如鐵合金、有色金屬、電石、平板玻璃及水泥等也需要逐步淘汰。

(四)服務業內部的結構層次較低

內蒙古服務業內部的結構層次較低,對批發、零售、交通運輸等在內的商品流通性服務業依賴性較強,雖然近年有所下降仍然接近1/3;而典型的知識、技術密集型的服務業,如信息傳輸計算機服務與軟件業、金融業、科學研究技術服務與地質勘查業等生產性服務業和教育、衛生社會保障和社會福利業等社會服務業的比重仍然不高。服務業發展要素投入結構不合理。服務業發展在要素投入仍然較多依賴傳統要素的投入,以固定資產投資擴張為主,創新投入水平依然不高。

四、 內蒙古經濟增長方式轉變的路徑分析

(一)內蒙古現行經濟增長方式

從上述內蒙古經濟的總體與結構分析可知內蒙古經濟增長的主要動力和方式,從需求上講,內蒙古的經濟發展方式屬于投資帶動型,投資的貢獻不言而喻;從產業結構上,內蒙古屬于工業主導型;從資源、能源方面講,內蒙古主要依托重型工業的發展,資源主導型特征明顯。內蒙古屬于典型的外延粗放型增長方式,經濟增長在很大程度上是依賴資本的高投入、能源的高消耗和環境的高污染。

當前增長動力的失衡,資源消耗的加快,生態環境的破壞以及結構上的不合理和技術創新的滯后,經濟增長質量和效益均不高,特別當經濟發展進入新常態下,資源和環境約束不斷強化,勞動力等生產要素成本不斷上升,投資和出口增速明顯放緩,主要依靠資源要素投入、規模擴張的粗放發展模式難以為繼,調整結構、轉型升級、提質增效刻不容緩。隨著全國乃至全球經濟下行的影響,內蒙古的穩增長受到嚴重挑戰。實現經濟的可持續發展,就必須轉變經濟增長方式,實現由粗放型向集約型的轉變,而這既是內蒙古經濟發展的必由之路,也是社會發展的必然要求。

(二) 內蒙古經濟增長轉變路徑

當前,我國發展重要戰略機遇期的內涵發生深刻變化,正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇,由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇。針對內蒙古當前經濟發展方式,筆者提出如下幾方面轉變路徑:

1.化解過剩產能。當前的經濟增長很大程度上依賴于能源消耗,并出現明顯的產能過剩,解決產能過剩對于內蒙古未來經濟增長很重要。主要思路是建立化解產能的長效機制、嚴控新增產能、清理整頓已建產能、淘汰落后產能,開拓市場消化產能等方式來化解前期工業發展過程中積累的產能問題。

2.加快經濟結構調整和促進轉型升級。促進產業結構高度化和經濟轉型發展,改變單純依賴投資和資源型產業推動經濟增長的被動局面,加快結構調整既要不斷淘汰落后產能,又不能因為轉型升級而影響短期經濟的穩定發展。二者并非互相矛盾,關鍵是找好平衡點,把握好度。“加快發展各類服務業,推進服務業集聚區建設,打造經濟轉型發展新亮點,推進傳統產業優化升級”,從而解決經濟增長動力結構失衡的問題。

3.促進創新。繼續加大對科技資金資金支持,把支持自主創新和重大科技作為科技發展的戰略基點,加快科技成果轉化應用,為促進經濟增長方式轉變、保持經濟平穩較快發展提供科技資金支撐。