新亞歐大陸橋運輸能力影響要素分析

趙世剛,劉 俐

(1.北京物資學院 研究生部,北京 101149;2.北京物資學院 物流學院,北京 101149)

1 引言

由于國家間資源稟賦不同,各國需要通過對外貿易來滿足自身發展的需要,而對外貿易必然引起貨物的跨國流動,因此跨國運輸通道的作用就顯得非常重要。新亞歐大陸橋是連接我國與歐洲最近的一條陸上通道,以我國的連云港和德國的漢堡為橋頭堡,途經中國、哈克斯坦、俄羅斯、德國等30多個國家和地區,全長10 900km。新亞歐大陸橋作為亞歐大陸的國際運輸通道,可以發揮降低運輸成本,增加運輸量,整合沿途國家資源的作用。但是目前新亞歐大陸橋運營現狀并不理想。據阿拉山口海關統計,2014年1-5月份阿拉山口口岸鐵路運輸進出口貨運量為320.58萬t,比去年同期(下同)下降32.9%,其中,進口257.1萬t,出口63.48萬t,分別下降35.2%和21.6%;鐵路運輸進出口貿易值為150.89億元,下降8.8%,其中,進口94.81億元,出口56.08億元,分別下降8.6%和9.2%。

2 新亞歐大陸橋相關理論

國際物流是指組織貨物在國際間的合理流動,也就是發生在不同國家之間的物流。大陸橋運輸屬于國際物流,因此新亞歐大陸橋運輸要按照國際分工協作的原則,依據國際慣例,利用國際化的物流網絡、物流設施和物流技術,實現貨物在國際間的流動與交換,以促進區域經濟的發展和世界資源優化配置。

邁克爾波特認為任何產業的發展都將受五種競爭作用力影響,這五種競爭力包括新的競爭對手入侵、替代產品的威脅、客戶的議價能力、供應商的議價能力以及現有的競爭對手之間的競爭[1]。大陸橋運輸實質是國際鐵路運輸,屬于國際貨物運輸行業,提供的是運輸服務。在國際鐵路運輸產業競爭者中,與新亞歐大陸橋競爭最為激烈是第一亞歐大陸橋。第一亞歐大陸橋與新亞歐大陸橋都是提供同質的、無差別國際鐵路運輸服務。潛在入侵者現在尚不明確,因為大陸橋運輸由沿線各個國家政府共同投資建設和維護,具有較高的進入壁壘。替代品則是海運班輪運輸。在新亞歐大陸橋運輸中供應商議價能力主要指鐵路合作組織和沿線各國主管部門的議價能力,其客戶議價能力則是發運人和貨主的議價能力,新亞歐大陸橋運費是由鐵路合作組織制定,各國主管部門為了支持本國貨物運輸,而提供優惠價格。因此供應商議價能力強,而發運人和貨主的議價能力相對弱。

仲其莊、尹克忠等研究了沿線地區發展需求與大陸橋的相關度,通過協整和誤差修正模型分析了大陸橋在長期和短期內對沿線經濟增長的影響[2]。

王雅璨從運輸距離、運輸費用、運輸速度、口岸通關能力、信息服務能力等方面分析了新亞歐大陸橋的優勢和劣勢,提出了相關建議[3]。

“點一軸”系統理論是陸大道教授在“中心地理論”的基礎上提出的,是關于社會經濟空間的理論。“點—軸”系統理論認為社會經濟客體在區域或空間的范疇中是相互作用的,而且存在空間集聚和空間擴散兩種傾向。在國家或區域發展過程中,大部分社會經濟要素在“點”上集聚,并由線狀基礎設施聯系在一起形成“軸”。“點”是指居民點和中心城市,“軸”是指由交通、通訊干線和能源、水源通道連接起來的“基礎設施束”;“軸”對附近區域有很強的經濟吸引力和擴散作用,因此“基礎設施束”附近就會形成產業集聚帶[4]。新亞歐大陸橋通道以關鍵節點城市為集聚點,以鐵路干線為發展軸,發展軸附近形成了一條產業經濟帶。

3 影響新亞歐大陸橋運輸能力的要素

新亞歐大陸橋運輸是由鐵路合作組織統一管理,各國交通主管部門相互協調統一制定運輸計劃。在我國,鐵路局統一組織和管理新亞歐大陸橋貨物運輸,定期組織班列運輸。在運輸過程中需要經過的換裝港口和樞紐站點主要有中國的連云港、哈薩克斯坦的多斯特克、波蘭的馬拉舍維奇。

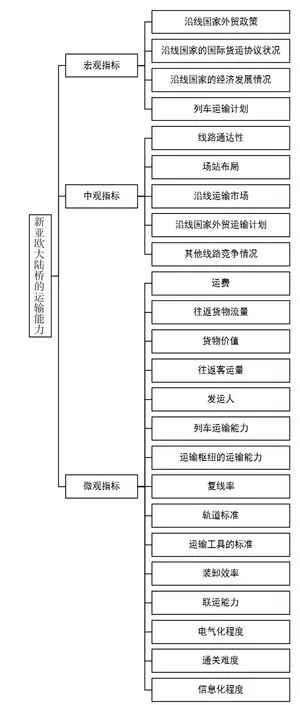

在分析新亞歐大陸橋的研究現狀、其運作流程和征詢相關專家意見的基礎上,本文選取宏觀、中觀和微觀三方面指標共24項要素。宏觀指標主要包括新亞歐大陸橋運輸的沿線國家經濟、政策方針方面的要素。中觀指標主要包括影響新亞歐大陸橋運輸能力的線路規劃和運輸計劃等要素,微觀指標主要包括影響大陸橋列車運輸的基礎性要素。具體指體系如圖1所示。

4 運輸因素結構分析

解釋結構模型是美國J.沃菲爾德教授作為分析復雜的社會經濟系統結構問題的一種方法而開發的。其目的在于運用科學的方法,分析系統內部要素之間的關系,提升人對于系統的認識能力。其基本步驟是建立可達矩陣、區域劃分、級位劃分、骨架矩陣提取和繪制多級遞階有向圖[5]。

圖1 新亞歐大陸橋運輸能力影響要素

4.1 建立可達矩陣

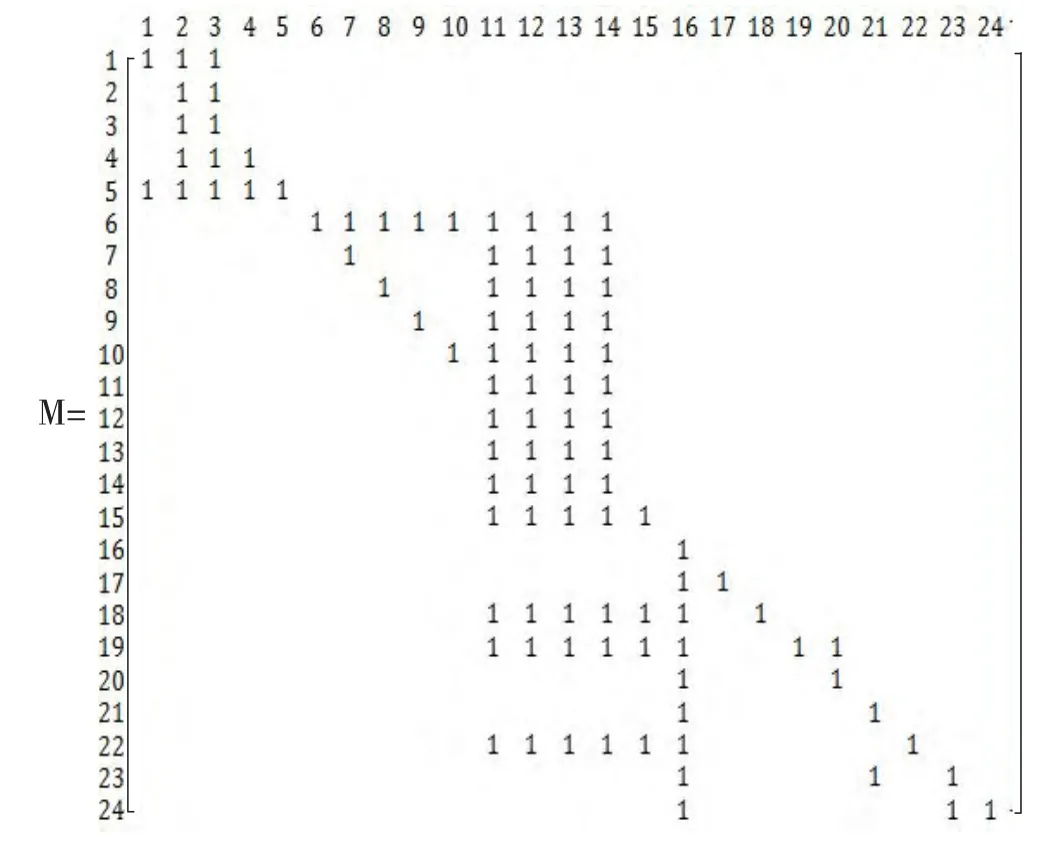

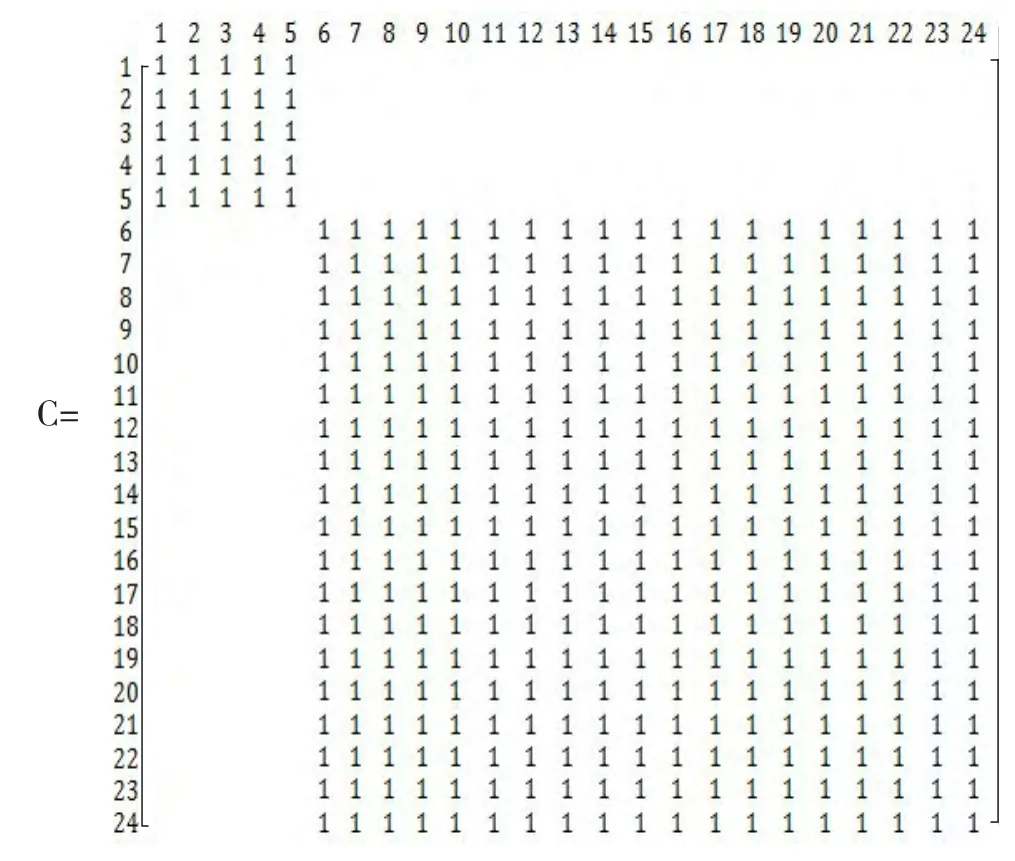

在征求相關專家意見和邏輯推理的基礎上,本文明確了影響新亞歐大陸橋的運輸能力要素之間的直接影響關系,建立連接矩陣A。1表示兩個要素存在直接關系,0表示兩個要素之間不存在直接關系。由于要素較多,用空白區域表示0。

矩陣中1表示線路通達性;2表示其他線路競爭情況;3表示運費;4表示沿線國家的國家貨運協議;5表示沿線國家外貿政策;6表示沿線國家的經濟發展情況;7表示車站布局;8表示往返貨物流量;9表示貨物價值;10表示往返客運量;11表示沿線運輸市場;12表示發運人;13表示沿線國家外貿運輸計劃;14表示列車運輸計劃;15表示列車運輸能力;16表示運輸樞紐的運輸能力;17表示復線率;18表示軌道標準;19表示運輸工具的標準;20表示裝卸效率;21表示聯運能力;22表示電氣化程度;23表示通關難度;24表示信息化程度。

可達矩陣表示系統要素之間經過任意次傳遞二元關系可以到達情況的矩陣。可達矩陣M=(A+I)r,A表示鄰接矩陣,I表示與A同階次的單位矩陣,r表示要素最大的傳遞次數。

4.2 區域劃分

區域劃分是指將系統中要素分割成關于給定二元關系的相互獨立區域的過程。傳統的區位劃分方法是根據可達矩陣的先行集、可達集和共同集的方法求出起始集,然后將根據起始集中的要素及其可達集要素能否分割進行區域劃分。但是在區域劃分完成之前,我們并不清楚底層單元的關系。事實上任一底層要素可達集與它所屬部分的所有其它底層要素可達集的并的交一定非空;也可能存在相同區域內的不同底層要素的可達集的交集為空,則會容易被誤判定為不同區域。因此傳統區域化分方法的條件是區域劃分的一個充分但不必要條件。

張志勇教授提出了關于區域劃分的擬回路法。擬回路法主要通過構造系統的虛擬回路矩陣(將系統中所有單向可達關系全部變為雙向關系);然后求該虛擬回路系統的可達性矩陣;最后再用回路劃分(即強連接單元劃分)的方法,根據擬回路系統中可達性矩陣要素的可達集是否相同,對該虛擬回路系統進行回路劃分,而虛擬回路系統的回路劃分結果剛好是原系統的區域劃分結果[6]。

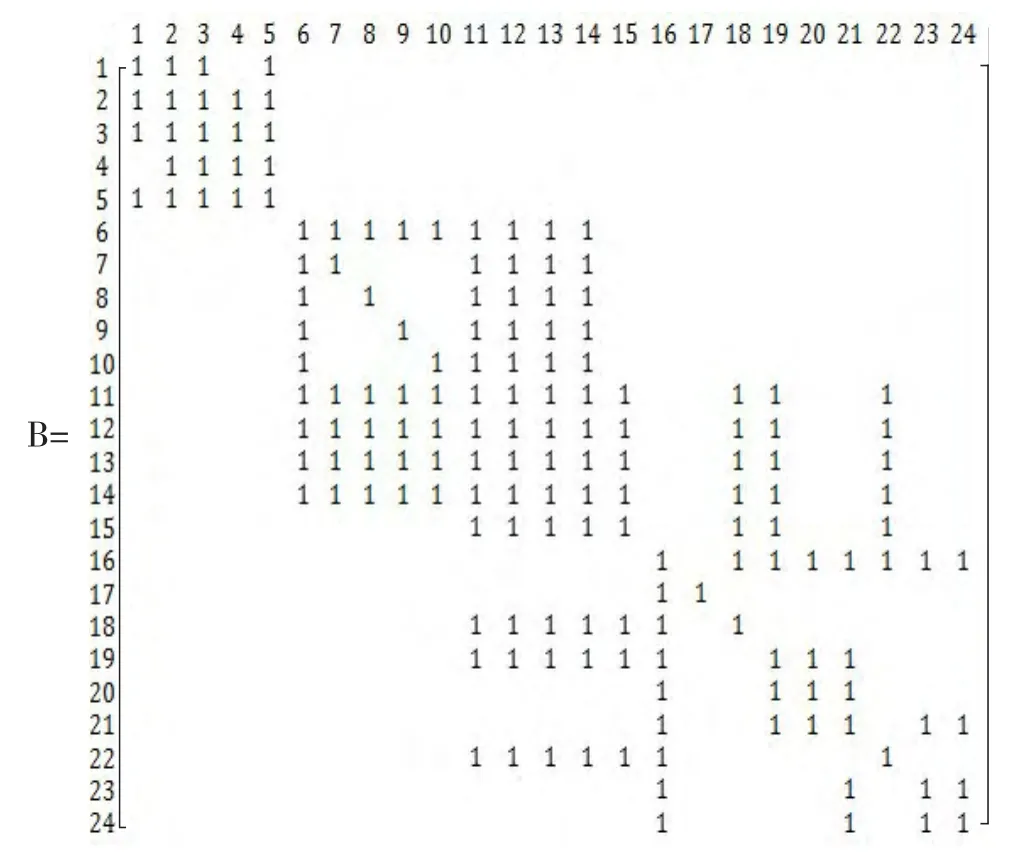

矩陣的擬回路矩陣B=M+M-1(此處進行的是布爾運算)。

根據上面求得可達矩陣的方法,求得擬回路矩陣的可達矩陣C。

根據擬回路矩陣中要素可達集是否相同,將指標系分為兩個部分:

P1={1、2、3、4、5};

P2={6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24}。

4.3 級位劃分

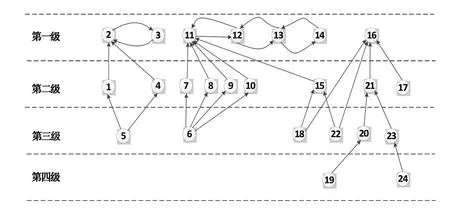

兩個區域經過級位劃分得到:

P1共分為三級,第一級元素S2、S3;第二級元素S1、S4、;第三級元素S5。

P2共分為四級元素,第一級元素S11、S12、S13、S14、S16;第二級元素 S7、S8、S9、S10、S15、S21;第三級元素 S6、S17、S18、S20、S22、S23;;第四級元素 S19、S24。

4.4 構建多級有向圖

根據骨架矩陣、區域劃分結果、等級劃分結果和可達性矩陣,構建多級遞階有向圖,如圖2所示。

圖2 多級遞階有向圖

解釋結構模型的多級遞階有向圖直接反映出影響新亞歐大陸橋運輸能力的第一級要素為與其他線路的競爭情況、運費、沿線運輸市場需求、發貨人、沿線國家外貿運輸計劃、列車運輸計劃、運輸樞紐的運輸能力。深層的要素則是沿線國家的經濟發展狀況、運輸工具標準、信息化程度、軌道標準、電氣化程度。

結合新亞歐大陸橋實際運營情況可以總結出影響新亞歐大陸橋運輸能力存在的三個根本性的原因:沿線國家經濟發展不平衡、國家外貿政策不穩定與線路基礎設施問題。

(1)沿線國家經濟發展不平衡主要指新亞歐大陸橋經過東亞、中亞和西歐等地區經濟發展不平衡。東亞和西歐經濟較為發達,貿易往來密切,而中亞地區經濟相對落后,資源短缺,與東亞和西歐的經濟貿易互補性弱,因此中亞的外貿數量少,對新亞歐大陸橋依賴較弱。

(2)沿線國家外貿政策不穩定是指中亞地區政治局勢不穩定影響了該地區新亞歐大陸橋的運輸安全和中亞國家的貿易政策。沿線有關西歐國家并沒有加入鐵路合作組織,因此增加了貨物轉運次數和通關難度。

(3)運輸設施問題同樣制約著新亞歐大陸橋的運輸能力。哈薩克斯坦境內部分線路為單線,電氣化線路里程短。而中歐之間的陸上貿易往來均要經過哈薩克斯坦,這嚴重影響了列車運輸能力。我國與哈薩克斯坦、哈克斯坦與西歐的鐵路軌道標準不統一。多次進行貨物換裝,不僅增加了運輸成本,而且增加了運輸時間,也喪失了新亞歐大陸橋的運輸距離短的優勢。新亞歐大陸橋還沒有統一的信息化系統,這增加了貨物通關的難度。

為了提升新亞歐大陸橋運輸能力,提出以下建議。

(1)建立新歐大陸橋政府間外貿運輸推動機制,建立良好的貿易環境。

(2)提升新亞歐大陸橋沿線國家的經濟互補性,增加沿線國家外貿交易量和交易額。沿線國家應該增加在中亞各國的經濟投資,與中亞各國建立良好的經濟合作關系。

(3)借助亞洲基礎設施投資銀行成立的契機,各國共同投資新亞歐大陸橋的基礎設施建設,以實現統一運輸工具和軌道標準、建立高效的通關信息網絡平臺、實現哈薩克斯坦線路段電氣化改造、降低運費等,讓各國共享新亞歐大陸橋帶來的利益。

5 結語

本文在了解新亞歐大陸橋的運作流程、研究相關文獻和征詢相關專家意見的基礎上,運用解釋結構模型分析影響新亞歐大陸橋運輸能力的要素結構。在運用解釋結構模型的過程中,采用擬回路法進行區域劃分,避免了傳統區域劃分方法的不足,使得論證更加科學。結合多級有向圖和新亞歐大陸橋實際運營情況,總結出沿線國家的經濟發展不平衡、沿線國家外貿政策不穩定和線路基礎設施問題從根本上影響著新亞歐大陸橋的運輸能力,并提出了相關建議。

[1]邁克爾·波特,陳小悅,譯.競爭優勢[M].北京:華夏出版社,2005.

[2]仲其莊,尹克忠,徐習軍,古龍高.新亞歐大陸橋運營20年沿橋區域經濟發展變化分析研究:新亞歐大陸橋開通20周年運營情況[J].大陸橋視野,2013,(7):20-27.

[3]王雅璨,于丹,田雅靜.新亞歐大陸橋運輸競爭力分析及對策[J].綜合運輸,2006,(Z1):136-137.

[4]陸大道.關于“點—軸”空間結構系統的形成機理分析[J].地理科學,2002,12(2):1-2.

[5]汪應洛.系統工程[M].武漢:機械工業出版社,2014.

[6]張志勇.區域劃分的一種新方法—擬回路法[J].西安石油學院學報(社會科學版),2000,31(2):41-44.