傳統疝修補術與腹膜外腹腔鏡疝氣修補術臨床效果對比探討

張慶普

傳統疝修補術與腹膜外腹腔鏡疝氣修補術臨床效果對比探討

張慶普

目的 探討采用腹膜外腹腔鏡疝氣修補術與傳統疝修補術臨床效果對比。方法 100例腹股溝疝患者, 采用數字表抽取法隨機分為觀察組和對照組, 各50例。觀察組給予腹膜外腹腔鏡疝氣修補術, 對照組給予傳統疝修補術。對兩組臨床效果進行比較。結果 兩組患者無中轉其他術式, 均順利完成手術。觀察組患者手術時間、術中出血量、術后離床活動時間、住院時間均少于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。與對照組比較, 觀察組術后1、3 d 視覺模擬評分法(VAS)評分均居較低水平,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組并發癥率4%明顯低于對照組18%, 差異有統計學意義(P<0.05)。平均隨訪12個月, 觀察組無復發病例, 對照組7例復發, 差異有統計學意義(P<0.05)。結論 腹腹溝疝采用腹膜外腹腔鏡疝氣修補術, 疼痛輕、創傷小、術后可盡快恢復, 復發率低, 不良事件少, 有廣闊的應用前景。

傳統疝修補術;腹膜外腹腔鏡疝氣修補術;腹股溝疝;效果對比

腹股溝疝是臨床普外科常見疾病類型, 因為腹壁薄弱,自薄弱處腹腔內組織突出所致[1,2]。以往多采用傳統疝修補術治療, 創傷較大, 與外科手術原則及疾病自身解剖生理特點不相符。隨著微創醫學的進步、腹股溝疝發病機理研究的深入、疝修補材料的完善, 腹膜外腹腔鏡疝氣修補術在臨床廣泛推廣應用, 取得顯著成效。本次選取相關病例, 就腹膜外腹腔鏡疝氣修補術與傳統疝修補術效果展開探討, 現將結果總結報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本次共選擇100例腹股溝疝患者, 均為本院普外科2012年10月~2013年10月收治, 男85例, 女15例,年齡16~62歲, 平均年齡(47.6±3.0)歲。均與中華醫學會外科學分會疝和腹壁外科學2003年修訂的診斷標準符合。直疝11例, 斜疝89例;初發84例, 復發16例。患者均自愿簽署本次實驗知情同意書, 并排除即往有腹部手術史, 合并免疫缺陷、腫瘤及心、肝、腎等重要器官嚴重疾患者。采用數字表抽取法將患者隨機分為觀察組和對照組, 各50例。兩組一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 觀察組:在氣管插管全身麻醉下行腹膜外腹腔鏡疝氣修補術, 協助取偏健側臥位, 腳高頭低, 切口為弧形,于臍下緣位置選擇, 長約2 cm, 深度達腹直肌鞘, 向患側牽拉腹直肌, 在腹直肌下方用手指行分離操作, 入腹膜前間隙,取2個5 mm Trocar在腹直肌外側緣水平于臍下2 cm處分別穿刺置入, 取10 mm Trocar由臍下切口置入, 行氣腹建立, 腹股溝后間隙及恥骨后間隙用鏡身分離。疝囊在腔鏡直視下游離, 用套扎線結扎疝囊頸, 或將疝囊內翻入腹腔, 若疝囊完全入陰囊, 可在頸部對其結扎, 并切斷, 曠置遠端, 無需完全分出。卷曲15 cm×12 cm補片, 自套管鞘內放入, 對恥骨肌孔全部覆蓋, 上緣處保證過腹橫肌所具有的弓狀下緣, 股管內口易發股疝處確保被下界覆蓋。將套管拔除, 氣腹緩慢解除, 促使腹膜在自然狀態下恢復, 對補片行壓迫固定。對照組:本組病例在硬膜外麻醉下行傳統疝修補術, 高位結扎疝囊, 對腹股溝管管壁修補或加強。

1.3 觀察指標 ①手術情況:記錄兩組手術完成情況, 有無中轉開腹, 手術操作所需時間, 手術過程中平均出血量,術后離床活動時間及平均住院時間。②術后疼痛評估:采用視覺模擬評分法(VAS法)對術后1、3 d疼痛程度進行評估, 0分為無痛, 10分為劇痛。③記錄并發癥(切口感染、尿潴留、血腫)率及復發率。

1.4 統計學方法 采用SPSS13.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差( χ-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

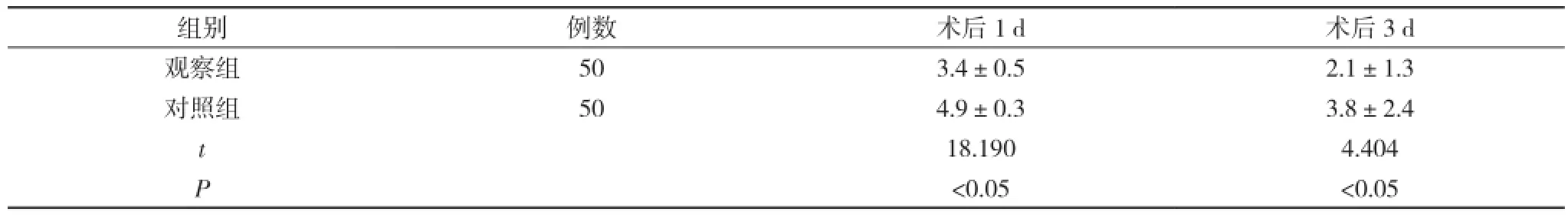

兩組患者無中轉其他術式, 均順利完成手術。觀察組患者手術時間、術中出血量、術后離床活動時間、住院時間均少于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05), 見表1。 與對照組比較, 觀察組術后1、3 d VAS評分均居較低水平, 差異有統計學意義(P<0.05), 見表2。觀察組并發癥率為4%, 明顯低于對照組18%, 差異有統計學意義(P<0.05)。平均隨訪12個月, 觀察組無復發病例, 對照組7例復發, 差異有統計學意義(P<0.05)。

表1 兩組手術情況比較( χ-±s)

表2 兩組術后不同時間段疼痛評分比較( χ-±s, 分)

3 討論

腹股溝疝以往多采用傳統疝修補術治療, 以高位結扎疝囊, 對腹股溝管管壁修補和加強為基本操作原則, 即強行將不同結構的解剖層次縫合在一起, 有較大創傷, 且張力較大,術后局部疼痛感明顯, 有牽拉痛, 愈合難度大, 且易復發, 故預后效果不佳[3,4]。近年隨著醫療科技取得的巨大發展成就,解剖學、微創學研究均不斷深入, 如建立解剖上恥骨股孔概念等, 為腹膜外腹腔鏡疝氣修補術提供了強有力的基礎。此項手術為經臍下緣切口達髂血管前方及下腹壁后方, 進入腹膜前區域, 此區域為初始發生腹股溝疝部位, 廣泛應用大網片修補, 可起到有效治療效果[5,6]。腹膜外腹腔鏡疝氣修補術修補操作在腹膜前間隙進行, 不進入腹腔, 無需打槍固定,患者腹股溝管條件未對其造成影響, 故疼痛較輕、微創、縮短了術后恢復進程。其優勢在雙側疝修補, 復發疝、老年人疝及巨大疝修補中均更為明顯, 故國外已廣泛應用[7]。但因需全身麻醉, 有較高的技術設備要求, 操作相對復雜, 國內開展有限。

綜上所述, 腹腹溝疝采用腹膜外腹腔鏡疝氣修補術, 疼痛輕、創傷小、術后可盡快恢復, 復發率低, 不良事件少,有廣闊的應用前景。

[1] 袁泉.平片式與充填式無張力疝修補術治療腹股溝疝的臨床療效對比.白求恩軍醫學院學報, 2012, 10(3):197-198.

[2] 俞鋮, 薛萬江, 李鵬, 等.應用巴德3DMax補片行腹腔鏡全腹膜外腹股溝疝修補術的臨床應用體會.南通大學學報(醫學版), 2013, 34(4):321-322.

[3] 黃永坤.無張力疝修補術治療成人腹股溝疝療效分析.白求恩軍醫學院學報, 2012, 10(6):488-489.

[4] Sun M, 胡浩.根治性前列腺切除、前列腺活檢、TURP或盆腔淋巴結清掃術后行腹股溝疝修補術的比較研究.中華泌尿外科雜志, 2010(7):502.

[5] 王明剛, 陳杰, 申英末, 等.非編織補片和編織補片在腹腔鏡腹股溝疝修補術中應用的對比研究.首都醫科大學學報, 2011, 32(3):401-403.

[6] 劉文玉, 劉波.無張力疝修補術與傳統修補術治療腹股溝疝的效果觀察.成都醫學院學報, 2012, 7(B09):11.

[7] 王連鵬, 潘振龍.局部麻醉下無張力疝修補術治療老年人腹股溝疝56例臨床分析.中華老年醫學雜志, 2010(12):1012-1013.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.10.031

2015-01-09]

473000 南陽醫專第一附屬醫院普外3科