青年宮頸癌患者與中老年宮頸癌患者的病理特點對照

張發順

青年宮頸癌患者與中老年宮頸癌患者的病理特點對照

張發順

目的 對比青年宮頸癌患者與中老年宮頸癌患者的病理特點。方法 選取184例宮頸癌患者按照發病年齡分為青年組(<40歲, 92例)和中老年組(≥40歲, 92例), 對兩組患者臨床特點以及宮頸活檢組織病理學特點進行對比分析。結果 兩組患者在宮頸外觀改變人數方面比較, 差異無統計學意義(P>0.05);病理學檢查結果顯示青年組腺癌發生率以及淋巴結轉移比率均明顯高于中老年組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 青年宮頸癌患者病理類型中腺癌占據較高比例, 同時具有早期發生淋巴轉移和存活率低等特點, 充分了解各年齡段宮頸癌患者的臨床和病理特點, 可為有效預防宮頸癌和采取針對性治療方案提供依據。

中老年宮頸癌;青年宮頸癌;病理特點

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2009~2014年本院收治的184例宮頸癌患者按照發病年齡分為青年組(<40歲, 92例)和中老年組(≥40歲, 92例), 患者年齡23~78歲, 平均年齡(49.5±3.5)歲,其中行手術治療140例, 未行手術治療44例;兩組患者年齡、治療方法等一般資料進行比較, 差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者入院之后, 均由本院2名以上經過專業培訓的婦科主治醫師對其進行詳細問診, 同時在常規體檢的基礎上給予全面的婦產科檢查。針對未行手術治療的患者均在肉眼觀察下進行宮頸活檢, 同時進行腹部CT檢查和胸片、肝臟B超檢查等, 以便確定患者是否存在遠處臟器轉移或淋巴結轉移的情況[1]。針對行手術治療的患者, 除需要上述輔助檢查之外, 均在手術過程中了解其是否存在鄰近淋巴結轉移情況。根據兩組患者的具體病理學檢查結果和臨床表現以及癌癥發生轉移的情況對其臨床特點和病理學特征進行分析比較。

1.3 觀察指標 觀察并對比兩組患者宮頸外觀改變例數、腺癌發生率、淋巴結轉移率等指標。

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( χ-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

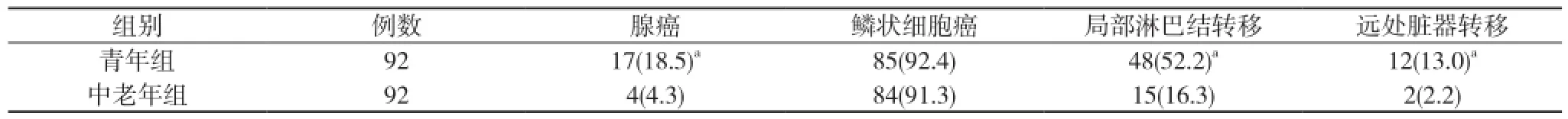

兩組患者在宮頸外觀改變例數方面比較, 差異無統計學意義(P>0.05);病理學檢查結果顯示青年組腺癌發生率以及局部淋巴結轉移率、遠處臟器轉移率均明顯高于中老年組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 對比分析兩組患者臨床及病理特點[n(%)]

3 討論

宮頸癌是嚴重威脅女性患者生命健康的惡性腫瘤, 目前已成為繼乳腺癌之后排名第二位的女性疾病殺手。宮頸癌發病初期, 并沒有明顯的病理特征, 單純依靠患者的臨床表現很難確診, 因此, 如何提高宮頸病變的早期診斷率, 選擇行之有效的治療方法是目前臨床面對的主要難題[2]。

據相關研究報告顯示, 青年宮頸癌患者和老年宮頸癌患者在疾病程度和疾病發展進程方面存在明顯差異[3], 本組實驗的最終目的是確定不同年齡段宮頸癌患者的臨床特點以及病理學特點, 結果顯示, 年輕患者腺癌發生率以及淋巴結轉移比率均明顯高于中老年組, 差異具有統計學意義(P<0.05),可見宮頸癌發病年齡向年輕化發展的趨勢愈發嚴重。發病原因主要包括以下幾方面:①近年來人們的防癌普查意識逐漸提高, 宮頸癌患者在婦科普查中逐漸向年輕化發展;②性因素導致, 具體包括初次性生活時間過早、性功能紊亂、性衛生不合格以及性伴侶較多等, 再加上青春期患者宮頸鱗狀上皮細胞對致癌物敏感度較高, 因而發病率呈現年輕化

宮頸癌發病正朝向年輕化發展的趨勢需要引起年輕女性的高度重視, 并加強宮頸癌的防癌普查, 因為早期宮頸癌發病之后的臨床癥狀并不明顯, 容易引起誤診或漏診, 特別是同時患有宮頸糜爛的患者和存在HPV感染的患者, 更應該加強跟蹤追查, 同時給予常規陰道細胞學檢查, 必要時可通過陰道鏡檢和宮頸活檢等檢查項目幫助患者確定是否存在宮頸癌前病變或宮頸癌。目前, 有相關報道認為青年宮頸癌患者和中老年宮頸癌患者預后改善情況之間并沒有明顯差異, 分析可能和實驗選取研究對象數量方面存在偏移, 也可能是病理類型分布和臨床分布之間存在的差異導致的, 這一點還需要更多學者的前瞻性研究和臨床資料來作出明確定論。

綜上所述, 青年宮頸癌患者病理類型中腺癌占據較高比例, 同時具有早期發生淋巴轉移和存活率低等特點, 充分了解各年齡段宮頸癌患者的臨床和病理特點, 可為有效預防宮頸癌和采取針對性治療方案提供依據。

[1] 明芳,李立,徐又先, 等.青年宮頸癌患者與中老年宮頸癌患者的臨床與病理特點分析.中國醫藥指南, 2012, 10(12):34-36.

[2] 王軍.青年宮頸癌與中老年宮頸癌臨床病理特征對比研究.醫學信息(中旬刊), 2010, 5(5):1121-1122.

[3] 韓紅梅,彭向麗.青年宮頸癌與中老年宮頸癌臨床病理特征對比研究.中國實用醫藥, 2009, 4(22):53-55.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.10.032

2015-01-26]

461000 河南省許昌市中心醫院病理科