2型糖尿病合并頸動脈血管病患者的危險因素分析

吳相平

2型糖尿病合并頸動脈血管病患者的危險因素分析

吳相平

目的 對2型糖尿病合并頸動脈血管病患者的危險因素進行分析。方法 50例2型糖尿病合并頸動脈血管病患者作為觀察組, 另外選取50例2型糖尿病未合并頸動脈血管患者作為參考組,觀察兩組患者一般資料、血壓、血糖指標等情況。結果 觀察組收縮壓(SBP)明顯高于參考組(P<0.05);觀察組患者空腹狀態下和餐后2 h血糖、糖化血紅蛋白(HbA1c)、血脂及餐后C肽(PCP)等與參考組比較差異有統計學意義(P<0.05)。結論 年齡、吸煙、病程、高血脂、高血糖、低C肽水平及高血壓等均為導致2型糖尿病合并頸動脈血管病患者的危險因素。

2型糖尿病;頸動脈血管病;危險因素

近年來隨著人們生活水平的提高, 糖尿病發生率呈現出逐年上升趨勢。患者發生腦梗死、心肌梗死等動脈粥樣硬化事件與非糖尿病患者比較高出3~4倍, 可導致患者殘疾及死亡。隨著臨床研究的深入, 人們發現動脈粥樣硬化進程中,頸動脈內膜中層厚度為最早的證據, 通過對亞臨床動脈粥樣硬化的觀察, 能夠盡早發現并治療動脈硬化, 從而預防心腦血管疾病的發生[1]。近年來大量的臨床及基礎研究顯示, 2型糖尿病患者合并頸動脈血管病的危險因素較多, 作者對本院近2年收治的100例2型糖尿病患者進行研究分析, 具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2012年7月~2014年7月收治的50例2型糖尿病患者合并頸動脈血管病患者, 其中男26例,女24例, 另選取同期收治的50例2型糖尿病患者未合并頸動脈血管患者, 其中男30例, 女20例, 患者均符合頸外動脈、頸總動脈、頸內動脈中任何1支或多支存在中層內膜增厚(9 mm)、動脈管腔狹窄或者粥樣斑塊狹窄;兩組患者入院后均接受臨床確診檢查, 符合美國糖尿病協會(ADA)相關診斷標準, 排除發熱性疾病、尿病酮癥酸中毒等糖尿病急癥、各類創傷時、炎癥狀態時損傷出血現象, 兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 患者均在同一天接受檢測, 分別在3個不同時間段接受檢測, 患者在安靜狀態下對血壓進行3次測量, 取其平均值, 并對患者年齡、是否吸煙、糖尿病病程、血壓等進行觀察分析。所有受檢者均在隔夜禁食12 h后留取血標本,通過全自動生化分析儀對血清膽固醇(TC)、空腹血糖(FBG)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、餐后C肽、HbA1C等指標,患者均接受頸動脈血管彩色多普勒檢查。

1.3 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( χ-±s)表示, 采用t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 觀察組患者平均年齡(65.38±3.56)歲, 平均病程(15.36± 4.27)年, 參考組患者平均年齡(57.03±4.11)歲, 平均病程(7.32±3.17)年, 兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。

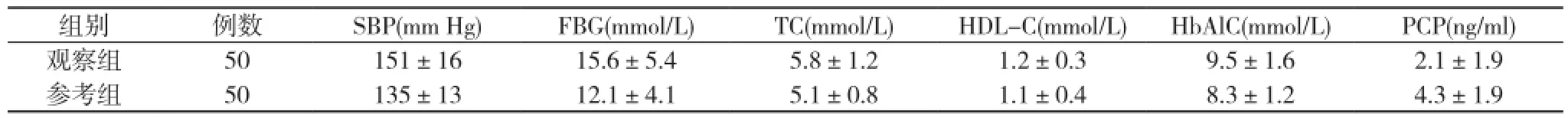

2.2 觀察組收縮壓、空腹狀態下和餐后2 h血糖、糖化血紅蛋白、血脂及餐后C肽等均與參考組比較差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 觀察組與參考組血壓、血糖等指標比較分析( χ-±s)

3 討論

近年來我國糖尿病發病率呈現出逐年上升趨勢, 患者多合并慢性并發癥, 尤其是大血管并發癥, 具有較高的殘疾率及死亡率。國外學者Stratton等在對2型糖尿病患者進行研究時, 發現隨著HbAlC水平的升高, 患者發生大血管病變的概率明顯升高, 本次研究中, 觀察組患者糖化血紅蛋白水平與糖尿病組患者比較差異有統計學意義(P<0.05), 由此可推斷, 患者機體長期處于高血糖狀態下可刺激蛋白非酶糖化是導致患者發生糖尿病頸動脈粥樣硬化的重要因素。在患者發生大血管并發癥時, 不僅血糖有著較大影響, 同時血脂異常、血壓等亦為重要因素, 本次研究顯示, 觀察組患者收縮壓明顯高于參考組, 差異有統計學意義(P<0.05), 患者HDL-C水平與參考組比較明顯較高, 差異有統計學意義(P<0.05), 因此可認為, 在2型糖尿病頸動脈病變的發生中, HDL-C、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)異常等均可能為獨立因素, 糖化低密度脂蛋白(LDL)氧化更加容易, 而LDL的糖化、氧化等相互交織, 進而引起血管損傷的惡性循環[2], 因此在糖尿病患者的治療及診斷中, 需要對血壓、血糖及血脂等進行積極控制。

在糖尿病合并頸動脈血管疾病進程中, 吸氧患者發生幾率明顯大于不吸煙患者, 因此需要盡量控制患者吸煙, 盡量戒煙。觀察組患者空腹血糖及餐后2 h血糖水平與參考組比較差異有統計學意義(P>0.05), 然而部分學者研究則無明顯差異, 這可能是由于患者在接受檢測前已經接受過積極的治療。近年來, 在糖尿病血管病變因素的研究中, 人們對血清C肽水平與糖尿病血管病變研究逐漸深入, 發現胰島素原型裂解后, 共同在同一顆粒內存, 并最終以等分自分泌, 因此傳統臨床多認為C肽子無生物活性[3]。多項研究顯示, Ⅰ型糖尿病患者體內胰島素絕對缺乏, C肽替代改善神經血管[4]。有學者研究發現, C肽在生理濃度下能夠有效降低核因子-KappaB活性、平滑肌細胞增殖, 因此認為其可能對高糖誘導的人體內皮細胞凋亡進行抑制。本次研究結果顯示觀察組與參考組年齡、血壓、糖化血紅蛋白、血脂及餐后C肽等差異均有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述, 在2型糖尿病合并頸動脈血管病變中, 高齡、病程長、高血壓、高血糖等均為重要危險因素, 通過對上述因素的干預能夠有效預防疾病發生。

[1] 劉云濤, 簡磊, 胡斌, 等.二甲雙胍和格列吡嗪對2型糖尿病患者血清分泌型卷曲相關蛋白5水平的影響研究.中國全科醫學, 2014, 17(16):1862.

[2] 張琴, 畢婭欣, 金國璽, 等.缺氧誘導因子1α Pro582Ser基因多態性與2型糖尿病腎病相關性研究.實用醫學雜志, 2014, 30(13):2078.

[3] 袁丁, 梁華, 劉宏霞, 等.胰島素及格列齊特治療2型糖尿病大鼠肝臟脂質沉積的機制探討.中國病理生理雜志, 2014, 30(6):1070.

[4] 朱培華, 黃敬垣, 葉萌.超聲二維斑點追蹤顯像技術評價2型糖尿病患者左心室心肌扭轉運動及其與C肽水平的關系.中國全科醫學, 2014, 17(18):2156.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.10.035

2015-01-21]

456550 河南省林州市第五人民醫院內科