集合標準型與原型中文譯名探析和求法比較

廖軻

摘要:音級集合理論作為最重要的后調性(post-tonal)理論之一,其在音樂理論領域中具有舉足輕重的地位,從音樂理論家彌爾頓·巴比特(Milton Babbitt)最早提出集合理論以來,音級集合理論經歷了幾十年的發展,但直到二十世紀八十年代才被我國音樂理論學者引入國內,本文就以音級集合理論中的標準型和原型這兩個基本概念的求法比較作為切入點來進行介紹和探討,并結合國內涉及集合理論的一些譯著與學術論文,對這兩個概念的中文譯名進行比較概述。

關鍵詞:音級集合 標準型 原型 中文譯名 求法比較

一、音級集合理論的國內外發展概述

音級集合理論所經歷的發展時間與其他后調性理論比起來并不長,最早提出集合理論的是美國音樂理論家彌爾頓·巴比特(Milton Babbitt),他可以被看作是集合理論的開創性人物,其一生為音樂理論事業做出了巨大貢獻,并且為后世留下的大量理論文獻與資料。美國的另外一名著名的音樂理論家艾倫·福特(Allen Forte)便是基于巴比特對于集合理論早先的研究,形成了一本關于音級集合理論的專著——《無調性音樂的結構》(The Structure of Atonal Music)。現如今,在國外設計集合理論研究的著作和文獻越來越豐富,理論研究越來越向前延伸。

而國內的關于集合理論的專著與譯著較少,具有代表性的如艾倫·福特著、羅忠镕翻譯的《無調性音樂的結構》;羅伊格·弗朗科利(Roig Francoli)著、杜曉十與檀革勝合譯的《理解后調性音樂》;以及約瑟夫·N·斯特勞斯(Joseph N Straus)著、高暢與常沁軻合譯的《后調性理論導讀》(第三版)①等幾本譯著,本文對集合標準型與原型的求法均依據自這幾本譯著。由于每個譯者對原著內容理解的不同,使得在對一些理論概念翻譯的表述上存在些許差異。因此有很多在國外已經統一了的定義和概念,在翻譯成中文時會存在偏差,甚至混淆的情況。筆者就以集合理論中標準型和原型這兩個基本概念進行概述,比較其中文譯名的差異和總結標準型與原型的求法。

二、標準型和原型中文譯名探析

(一)標準型概述與譯名比較

標準型②原文名稱為“normal form”③在艾倫·福特所著《無調性音樂的結構》中,原文名稱為“normal order”,中文被譯作“標準序”④。但在實際在概念意義上,它們都是表達的一個概念。定義的表述可以總結為,集合理論中的標準型是指對于一個音級集合,我們以有序(上行升序)排列的方式進行排列,使其成為最簡單、最緊湊的一種形態。筆者認為,標準型是對集合最標準形態的一個界定,標準序則是從集合標準順序的解釋,但由于需要與原型這一概念有所區別,所以筆者更偏向于標準型的稱謂。標準型的記法為把集合元素或音級數置于方括號內并用逗號隔開,如[C,D,E,G]或[0,2,4,7]。

(二)原型概述與譯名比較

原型的原文名稱為“prime form”⑤,在羅伊格·弗朗科利著,杜曉十與檀革勝合譯的《理解后調性音樂》中“prime form”被譯為基本型,筆者傾向于原型的表述。它是指通過對一個集合族中所有集合進行觀察后,從中選出的一個“最標準”的標準型來作為整個集合族的名稱。在福特的著作中,他把原型解釋為把一個標準型進行首位集合元素為0的移位。需要注意的是,原型的表示方法與標準型不同,原型的表示方法在括號內的不帶逗號隔開的一組數字,如(0145)。

三、標準型和原型求法比較

(一)標準型的求法

求標準型的方法筆者歸納為兩大類:排列求差法與音級鐘面圖法。

1.排列求差法

排列求差法具體指的是對一個音級集合的集合元素進行從小到大(或從下到上)的升序式循環排列,并對每個排列進首尾兩數之差的計算,差數最小則首尾兩音的音程距離最短,即為最緊湊排列,即為標準型。如果有兩種以上的排列存在首尾兩數差相同的情況,則進行第二步,求首位數與倒數第二數之差,若還是存在相同差的情況則繼續求首位數與倒數第三位數之差,依次下去,直到求出首位數與其他位數差數最小的最緊湊排列為止。在運用排列求差法來求標準型時,具體的求差步驟也會些許不同,我們以集合[0,1,5,9,11]為例。如下圖1。

圖1.

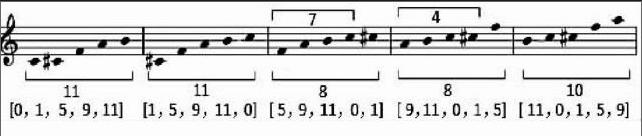

從圖1—(1)可以看出排列求差法的具體步驟,把集合[0,1,5,9,11]進行循環排列后得到5個集合,每組首尾之差相比較,我們會發現A3集合與A4集合首尾之差相同,把這兩個集合進行首位數與倒數第二數之差比較,能看到A3的首位數與倒數第二數之差為7,A4的首位數與倒數第二數之差為4。因此我們能夠得出結論,即A4的集合排列是最緊湊最密集的排列,A4即為集合[0,1,5,9,11]的標準型。按照mod12(模12)的概念,A4集合為[9,11,0,1,5]。這種排列求差的具體方法與步驟可以參見艾倫·福特著,羅忠镕譯的《無調性音樂的結構》。

在具體實踐中,我們會覺得把一個集合進行循環排列再求首尾數之差會很繁瑣,耗費很多時間,因此我們可以采用一種更為簡便的方法,如圖1-(2)所示。圖中我們把集合中的各元素按升序依次排列出來,并把首位音在最后提高八度重復,然后比較每個元素之間的音程距離,尋找出最大的音程,然后以最大音程的上方音為首位音再進行順序排列。從圖中我們找到的最大音程距離是4,并且有兩個,因此我們把這兩種可能構成標準型的集合進行排列,進行第二步,尋找首位數與倒數第二位數之差,結果我們會發現差數最小的集合是[9,11,0,1,5]。因此,該集合就是標準型。這種操作方法和步驟可以參見羅伊格·弗朗科利著,杜曉十與檀革勝合譯的《理解音級集合音樂》。

我們可以把排列求差法的步驟在五線譜上表現出來,這樣就會顯得比較直觀。如下圖2。

圖2.

2.音級鐘面圖法

我們知道,一個八度內共有12個半音,試想這12個半音和鐘表上的12個指針不是一一對應的么。因此以鐘面為藍本進行12音的排序來確定12個半音之間的音程距離關系就是音集鐘面圖法。用音集鐘面圖來確定集合內各元素的音程距離并求出集合標準型,相比較于排列求差法來說是一個簡單快捷的方式,并且從視覺上也很直觀,還是以集合[0,1,5,9,11]為例。參看下圖3。

圖3.

在鐘面圖上,我們把集合元素標記出來,它們之間的距離關系一目了然,按照最密集最、緊湊的有序排列方式,我們自然而然的能夠排列出集合標準型了,即[9,11,0,1,5]。鐘面圖分析方式可參見約瑟夫·施特勞斯著,高暢、常沁軻譯《后調性理論導讀》。

對于求集合標準型,在方式方法上有很多辦法,具體的操作步驟也有很多,但標準只有一個——即最密集、最緊湊。用調性和聲的語言來講,就是把集合看成一個和弦,最密集緊湊的和弦就是原位和弦,因此求標準型就如同求一個原位和弦。

(二)原型的求法

求集合原型的步驟相比較于求標準型則比較統一,首先要先找出集合的標準型,這就需要先進行求標準型的步驟,然后再對標準型進行移位,移位的結果必須是首位集合元素為0。以集合[3,5,7,8]為例,這已經是一個標準型集合了,然后對其進行首位集合元素為0的移位,即T9移位,然后得到新集合[0,2,4,5],然后我們會發現,新得到的集合元素之間的距離并不是從左到右最緊湊的形式,因此它不是真正的原型,因此我們需要對該集合進行倒影操作,并重新置于標準型再移位。最后我們得到的原型就是(0135)。

利用音級鐘面圖我們同樣能很快找出集合[3,5,7,8]的原型。如下圖4所示。

圖4.

四、結語

音級集合理論作為現代音樂理論領域中最重要的理論之一,其不僅作為一種作曲手法,更重要的在于其作為一種專門的分析方法,對分析無調性的音樂作品,特別是分析那些以音高級組合為基礎的、有意避免音高中心性的音樂作品的材料結構⑥,具有很好的優勢。以上就是筆者總結的集合理論中求標準型與原型的方法,以及對其譯名概念的解析。

注釋:

①注:由于引進版權的問題,高暢教授與常沁軻合譯的版本未能在國內出版,現僅作為四川音樂學院內部資料使用。

②標準型(以及下文的原型)的中文譯名名稱均來自于約瑟夫·N·斯特勞斯(Joseph N Straus)著,高暢與常沁軻合譯的《后調性理論導讀》(第三版)。

③“normal form”這一概念是由約翰·拉恩(John Rahn)在其著作《基礎無調性理論》(Basic Atonal Theory)中提出,在約瑟夫·N·斯特勞斯(Joseph N Straus)著《后調性理論導讀》中介紹原型時采用了拉恩的描述。

④參見[美]艾倫·福特《無調性音樂的結構》,羅忠镕譯,上海:上海音樂出版社,2013年第4頁。在羅伊格·弗朗科利(Roig Francoli)著,杜曉十與檀革勝合譯的《理解后調性音樂》一書中也是采取的這種名稱。

⑤“prime form”這一概念同③。

⑥[美]羅伊格·弗朗科利:《理解后調性音樂》,杜曉十,檀革勝譯,北京:人民音樂出版社,2012年第71頁。

參考文獻:

[1][美]艾倫·福特.無調性音樂的結構[M].羅忠镕譯.上海:上海音樂出版社,2013.

[2][美]約瑟夫·施特勞斯.后調性理論導讀[M].高暢,常沁軻譯.成都:四川音樂學院內部資料,2013.

[3][美]羅伊格·弗朗科利.理解后調性音樂[M].杜曉十,檀革勝譯.北京:人民音樂出版社,2012.

[4]高暢.后調性理論中一些概念術語解析及中譯名瑣談——翻譯斯特勞斯《后調性理論導讀》一書后的思考[J].音樂時空,2013,(12).

[5]高暢.對拉恩和福特集合標準型及原型標準的比較評析[J].中央音樂學院學報,2015,(01).