“不合時宜”的王小帥

溫天一

電影《闖入者》登陸院線已經有一段時間了,按常規,這個時期應該是屬于影評人與觀眾們七嘴八舌地指點江山的時刻,而電影的創作者在經過前期宣傳后,此時正應該回歸幕后。但導演王小帥所遭遇的情況卻有些詭異。

“在電影上映前,我從沒受到過這么多關注。” 他撓了撓頭,因為隔著一副圓圓的厚眼鏡兒,看不清目光,但一個略微帶點羞赧與自嘲的苦澀笑容正在他的臉上一閃而過。

一場謀殺 ??

今年,中國第六代導演王小帥歷經幾年時間籌備,他的第12部劇情長片《闖入者》被安排在“五一檔期”登陸全國電影院線。在此之前,這部電影曾入圍威尼斯電影節競賽單元,但最終鎩羽而歸。

4月30日,是《闖入者》正式上映的第一天,同時也迎來了比國際級電影節更為嚴峻殘酷的票房考驗。

在當日的票房統計中,《闖入者》只收到了不到1.5%的排片率與50萬人民幣的進賬,這兩個數字都遠遠低于王小帥在電影上映前對它的預期。事實上,對于大部分中國觀眾而言,一部藝術電影的票房成敗并不是什么引人注目的新聞。真正讓王小帥走入大眾視野并引發軒然大波的,卻是因為他隨后公開發表的一紙聲明。

在聲明中,王小帥用“嚴峻”來形容《闖入者》的排片情況,并認為當下“可能是商業片最好的時代,也可能是嚴肅電影最壞的時代。”在反復陳述自己的創作誠意之后,他以一句鏗鏘有力、并帶有濃重悲壯英雄色彩的口號“我的觀眾,請你挺我!”作為收尾。而在第二天接受媒體采訪時,王小帥用詞更加激烈,他把4月30日形容為自己“從影以來最黑暗的一天”,并宣稱這次排片事件,是“一場事先張揚的謀殺案”。

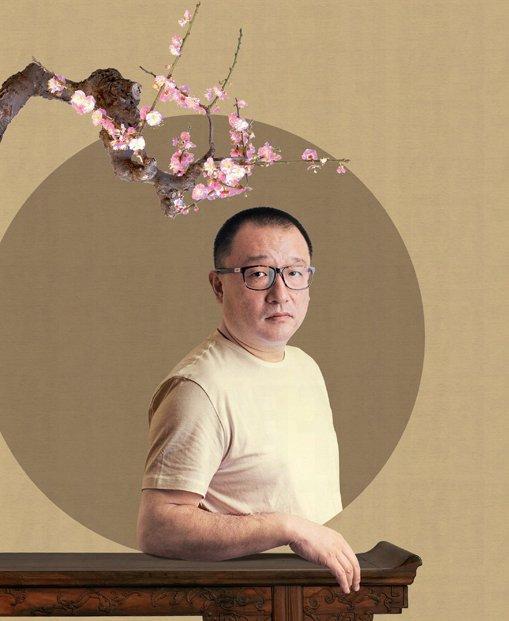

攝影/本刊記者 甄宏戈 制作/田昊

仿佛是一個帶有諷刺色彩的預言,電影《闖入者》正是講述了一場以陰謀開始又以悲劇結束的謀殺案。但讓王小帥遠遠沒想到的是,這場“謀殺”竟然會從銀幕繼續延續到現實中。

在得知票房首戰失利的當天,王小帥正身處湖南,在賓館里準備次日為宣傳《闖入者》而安排的一場公開演講。

雖然只是在20天之前發生的事情,但現在的王小帥回憶起來,卻仿佛帶著一種恍如隔世的滄桑感,而他唯一能夠想象出來形容當時心情的詞匯就是:“荒誕”。

“我現在覺得當時的自己挺傻的,本來特有信心,期待滿滿,結果那一瞬間結果出來,突然覺得一切都是徒勞的,沒有用。”“我所能做出的第一反應是趕緊叫停接下來的一切宣傳支出。”

第二天,王小帥如約出現在一場叫做“電影先鋒論壇”的活動講臺之上。在之前觀眾的預期中,王小帥導演要以“勵志”與“成功”的姿態,與他們分享電影生涯的起承轉合,但經歷了前一晚的事情,王小帥的心情“一點也不先鋒”,并且覺得“自己有點像是在騙人”。

在“支撐著湊合完成”《闖入者》的湖南宣傳工作后,王小帥回到了北京。他并沒有像之前一念之間所想的停止一切與電影相關的宣傳活動。事實上,《闖入者》對于王小帥的意義不僅在于它是他“生命三部曲”最為重要的收尾之作,同時也是他第一次啟用完整宣傳團隊,嚴格按照市場化模式進行運營的電影作品。而王小帥的不解之處在于:“為什么電影做了宣傳和以往沒做宣傳的結果是一樣的?”

一部電影 ?

在電影界有一個著名的、玄學般的理論:一個導演一生只是在重復拍攝一部電影。

某種程度上,王小帥也以自身的創作經歷在印證著這句話。雖然他曾數次強調,自己的電影都是扎根于時下的現實生活,但在更多人的印象里,王小帥的電影總是彌漫著粗糲而冷峻的歷史感。

他出生在上海,但大上海的浮華幾乎沒在王小帥身上留下任何痕跡。在五個月大的時候,他就被父母抱在懷里,一家人像一株植物一樣,被從故土中連根拔起,移植到西南貴陽。

那段歷史,在中國人的集體記憶里,從前被叫做“備戰備荒”的“三線建設”,而在王小帥的電影里,則始終散發著“終把他鄉當故鄉”的清冷與蒼涼。

提起在貴陽度過的童年,王小帥用“逆來順受”來形容。那時候的他是個內向又不懂得抗爭的孩子,最大的痛苦是“親手養大的狗被父親殺了吃了”。但后來的王小帥才意識到,“逆來順受”這個詞也可以用來形容父輩們在大時代中不可抗拒的命運。

作為曾經“大三線”家庭的一員,王小帥十三歲的時候離開了“三線”貴州跟隨家庭又調動到武漢,后來憑借一手被父親“逼迫”出的畫畫才能,考上了中央美院附中,從此徹底逃離了周圍大多數鄰家孩子們的命運。

上海、貴陽、武漢、福建、北京……兜兜轉轉,但仿佛他從未在任何一個地方真正扎根下來。

“既不是主人,也不是過客。我以主人的身份看待一個地方,同時又是個旁觀者。”

“我沒有故鄉,我也不知道自己該是哪兒的人。”王小帥說。最終“只有回到童年三線的城市,那里才是我們的領地”。他仿佛生怕那段童年時光在回憶中黯淡,所以念念不忘地在自己的電影里,將它描了又描。

從《青紅》的殘酷青春,到《我11》的兒童眼光,最終落腳在《闖入者》中的垂暮生活。雖然以“三線建設”為背景的三部電影只占據王小帥迄今為止全部作品的四分之一,但他們的整體分量和關注度卻遠遠超越其余的作品。

2011年,為了給電影《我11》收集資料,王小帥回到貴州故地重游。作為一個名副其實的“闖入者”,他去拜訪了父母當年的同事和老鄰居,他們依舊住在幾十年前的工廠老房子中,而王小帥發現,甚至房間里的擺設,一個暖水瓶、一個板凳,都和他童年印象中的毫無二致。

“時代太快了,快得我們都跟不上了。”王小帥曾經感慨。但在那里,時間又仿佛以一種被架空的姿態停滯不前。就像在電影《闖入者》所表現的那樣,一群講著幾十年前上海方言的人們,已經在貴州落地生根,他們響應著時代的號召抵達那里,但最終又被時代不聞不問地拋棄。“我覺得他們那一代人是喪失了自我的一代人,而在面對現實困境的時候,他們只能選擇拼命尋找,而這種尋找本身就是一種掙扎。他們是完整的新中國的經歷者,值得被記錄下來。”他們是王小帥的鄉愁,也是他的傷口,這就是為什么他像中了魔障一樣執意用電影書寫那段故事的原因。

一次轉身 ?

對于“三線子弟”王小帥來說,時代的漂泊感與不安似乎永遠伴隨著他的創作, 從《青紅》《我11》到《闖入者》,在他戀戀著關于“三線記憶”的十年間,中國電影的格局正在發生著翻天覆地的變化,大量的資本正如五十年前“三線大軍”的遷移般席卷而來。但對于王小帥來說,這樣的變化似乎與他并無關系,他隱隱嗅到了風暴的氣息,并且也想借勢改變些什么,但似乎每一次的結局都不夠理想。

事實上,關于《闖入者》的聲明事件,并不是王小帥第一次利用互聯網平臺為自己的電影發出聲音。

兩年前,在電影《我11》的宣傳階段,一段該片導演王小帥與“海派名嘴”周立波彌漫著濃濃火藥味的 “斗嘴”視頻曾在網絡上熱傳。

視頻的背景顯然是一次家宴飯局,而酒酣的王小帥與周立波正因為那部即將上映的電影發生激烈爭執。周立波臉紅脖子粗地指出“《我11》要2分半鐘才讓我震撼,但問題是市場只給你1分鐘”,并大罵王小帥“無恥”,“就是把他喜歡的東西強加給觀眾。”甚至還建議,影片應該改名為“《8歲夢遺》或者《我發育了》。”而王小帥也絲毫不肯示弱,反過來攻擊周立波的一檔熱播脫口秀節目太俗氣,兩個男人之間的激辯甚至讓同桌的一名女孩飽受驚嚇。

這段像素粗糙的手機錄制視頻首先出現在周立波的個人微博上,然后以極快的速度在網絡上廣為流傳,正當旁觀者議論紛紛猜測緣由之時,王小帥面對公眾承認,在生活中他與周立波是朋友關系,這段視頻之所以上傳網上,完全是因為“波波”出于朋友的熱心幫助自己的電影進行“炒作”。

那次的“飯局斗嘴事件”仿佛意味著王小帥的一次轉身,他從一位只關注藝術本身的電影導演開始轉變為企圖借助互聯網為自己的作品“賺吆喝”的“賣家”。但這樣的“轉身”似乎并不夠華麗,甚至稍微顯得有些笨拙和尷尬。

王小帥很早就意識到,互聯網的自媒體時代已經鋪天蓋地地來臨,如果要讓自己的電影獲得關注,他就不能再像以往那樣,僅僅只是做些“常規的、普通的宣傳。”

早在2010年,王小帥就注冊了自己的微博賬號,他的微博被打理得井井有條,上面井然有序地顯示著他的每一部代表作的拍攝概況,他的個人介紹和工作聯系方式也擺放在頁面的顯著位置。但是,在王小帥開設賬號至今的5年時間里,他只發布了六千多條微博,而其中大部分還是并無新意與亮點的轉發。

為了吸聚人氣和作品宣傳,王小帥的公司鼓勵每一位員工都要積極與導演在網絡上進行互動,而王小帥的每一條微博,公司的年輕人們都會及時地擴散轉發,但,也僅僅止步于此,與王小帥設想中的“在網絡上與大家進行有效交流、打成一片”的狀態相距甚遠。

“我的微博好像沒什么內容,我也想和年輕人互動起來,但是好像他們都不太理我 。”王小帥笑了,微微有些“委屈”地說。

一次別離

十年前,在電影《青紅》的一次媒體活動上,王小帥說:“從前都是用英文在國外的發布會上發言,今天我終于可以用中文了,我的電影終于有了真正意義上的第一批中國觀眾。”

那時候,他正在為自己職業生涯中第一部“解禁”電影的成功上映而欣喜不已,并躍躍欲試地企圖在“新時代”中大展拳腳。

但十年之后,王小帥賦予這個“新時代”的定義卻是:“這可能是商業片最好的時代,也可能是嚴肅電影最壞的時代。”

作為中國第六代導演中具有代表性的一員,王小帥的電影曾經只能存在于散發著可疑氣味的地下錄像廳和盜版光碟上,與他的很多第六代同行一樣,他們甚至還沒真正登上這個舞臺,就已經面臨著揮手告別的尷尬。

對于坊間把王小帥的這次聲明事件戲稱為“撒嬌”的說法,王小帥極度不認可,他在數個場合,都表達了同樣的意思:“我不會因為別人奚落我而停止呼吁,這次的事件不只針對這一部電影或者我個人,我相信,以后還會有這樣的電影,我希望能打開這樣的空間,讓喜歡這樣電影的人可以看到。”

但這樣一本正經,并充滿了理想主義的呼吁,看上去似乎并沒有被獲得相應的尊重,王小帥依然要在公共場合中回答著關于與《闖入者》同期上映的熱門青春題材電影《何以笙簫默》的提問。而與那部青春澎湃的電影的受眾相比,在《闖入者》為數不多的票房中,很大一部分是來自中老年群體的貢獻,某種程度上,他們所關注的并非影片本身,而是電影題材所涉及的那個時代。

作為第六代導演中的代表人物,王小帥已經不年輕了。他早已告別了舊時代,卻仿佛依然沒有找到新世界的入口,在過去,他面對的考驗是審查制度,而今卻是票房與觀眾,時代在變,但他的“不合時宜”卻仿佛永遠不變。而作為一個關注著政治與歷史的中年男人,王小帥怎么也沒想到,自己竟然因為一部嚴肅的藝術電影,與“撒嬌”“賣萌”這樣的詞匯扯上關系。

曾經為了給三線題材的電影收集資料,王小帥除了回到貴陽之外,還去過云南、湖南等地采風。有一次,他獨自開車,從遵義城區出發,到郊外尋找一個三線舊廠的遺跡,但開了四個小時之后,王小帥不敢前行了,因為那片土地除了凋零的荒山就只剩下殘缺的廠房,從車窗外望出去,滿眼都是黑洞洞的窗口,沒有一丁點殘存的人氣。

那一刻他非常害怕,覺得自己仿佛穿行在一片被遺忘了的時光中,同樣難逃被遺忘的命運。