政府曬賬單:“史上力度最大”決算公開

席志剛

2014年中央部門決算,不僅在支出的數額上降幅很大,公開的范圍也史無前例。其背景有二:一方面,中央的“八項規定”效果顯著;另一方面,新預算法對預算公開提出了更為嚴格的要求

7月17日,2014年度中央部門決算公開如約而至。

從各部門公開的信息看,政府在“三公”曬細賬上又邁出一步。由于今年首次依照新預算法來公開中央部門決算,外界尤為關注。

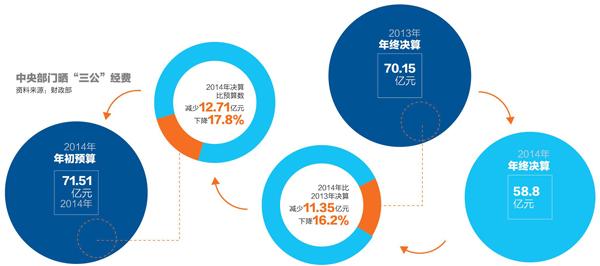

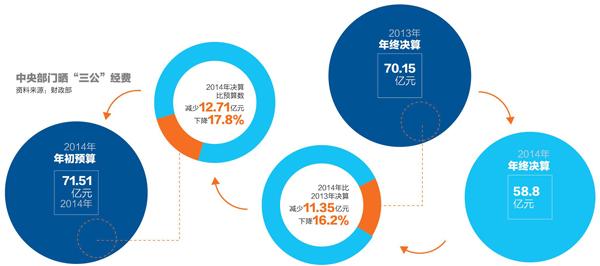

財政部匯總數據顯示,中央部門“三公”經費支出合計58.8億元,比2013年減少11.35億元,下降16.2%;比預算數減 少12.71億元,下降17.8%。這是近年來中央部門“三公”經費下降幅度最大的一次。

詳細解釋“錢花在哪兒了”

近百家中央部門同一天公布部門決算,實屬罕見,公開的內容頻現“首次”,公開力度也被稱作“史上最大”。

“此次公開的亮點和看點很多,可以說細致入微,解疑釋惑。”財政部財科所副所長白景明告訴《中國新聞周刊》記者,首次公開“款”級科目數據、首次公開公務接待費相關的批次及人數等,都是新預算法改革精神的體現。

《中國新聞周刊》記者注意到,各部門公開的信息中,包括政府采購支出、機關運行經費和國有資產占用等情況,各部門發放人員工資福利等數據首次對社會公開。

白景明解釋說,新預算法對財政預決算信息公開提出了更嚴格的要求,如明確提出要對機關運行經費的安排、使用情況以及政府采購情況等重要事項做出說明。

據了解,首次亮相的機關運行經費,指的是為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。比如辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

受訪專家表示,與此前僅公開錢的去向卻不公開錢花在哪兒了相比,此次在錢花哪兒了方面一目了然。

中國記協決算報告在工資福利支出這一“類級”項目下,就有基本工資、津貼補貼、獎金等詳細的“款級”數據。

此外,公務接待亦首次亮出細賬。相比往年,大部分部門公布了公務接待的批次和人數,并分為外事接待和國內公務接待兩部分進行說明。改變了此前決算中,公務接待費用只公布費用卻不指明去向的做法。

以最高法為例,除了像往年一樣公布公務接待費用的總額外,還詳細列出了來訪人員的身份、批次、人數。國內公務接待主要是最高法院干警執行公務、開展業務活動及值班加班發生的工作餐費;涉外公務接待主要是接待國外最高法院代表團、舉辦小型專業研討會、機場貴賓休息室租用費、翻譯費等。

在人員和批次方面,最高法2014年共接待國外高規格司法代表團5個,共計27人次,包括斯洛伐克、匈牙利、俄羅斯、新加坡、柬埔寨等國家的最高法院院長。此外,還接待臨時拜訪的外國團組60批,共480人。

在公布2014年決算的近百個中央單位中,公務接待費用總額為7.2億元,比過去兩年顯著下降,僅為2012年中央單位公務接待費用的一半。

在近百個中央單位中,除了在以往公開出國(境)團組及人次外,不少部門還對出國原因進行了詳細說明。比如,將出國原因分為參加國際會議和參加出國培訓,或者分為雙邊合作交流活動經費、出國談判及多邊交流與合作,以及參加國際組織會議等。

值得關注的是,三峽辦就300元列支出國(境)費用做了詳細說明。交通部則解釋說,因馬航MH370航班失聯事件,導致出國費用超出,財政部同意追加預算。

此外,近9成部門公布了部級領導用車數量,這在“三公”決算公開中尚屬首次。從已公開的數據中不難發現,公車購置與使用均有所下降,特別是部級領導用車更合規。

中央部門將此次“三公”支出下降,歸因于2013年中央八項規定和新預算法實施。國家行政學院教授竹立家說,中紀委在落實八項規定和糾“四風”的高壓反腐舉措,對“三公”費用的下降立了大功。

事實上,中紀委網站自開通以來,對違反中央八項規定的官員采取點名曝光,且由月報改為周報,并搭建公眾參與的監督平臺,使得公眾能通過手機APP一鍵直通中紀委,形成無處不在的監督網,這對違反八項規定和違反“四風”的官員有相當大的震懾力。

與此同時,推進中的公車改革亦對各級官員形成了不小壓力。

在國家行政學院教授竹立家看來,在高壓反腐態勢下,中央部門“三公”經費支出必然下降,各省區“三公”支出下降亦在預料之中。不過,決算報告反映出的問題依然不少。

審計署的審計報告顯示,國家海洋局等26部門超標準列支或由企事業單位承擔費用的問題顯著,故宮博物院、衛生計生委、貿促會、國資委等5個部門出國考察團擅自更改行程、提供虛假行程單、計劃外組團、超人數、超天數的問題依然存在。

公車問題在部門及下屬單位的違規操作方式,主要有擠占下屬單位用車以及挪用資金配置等。而在會議費使用方面,國家民委、司法部等27個部門存在不同程度的費用超支,天數、人數超標,虛列支出,或由其他單位承擔會議費。

此外,轉移、挪用、套取財政資金用于發放勞務費、職工福利的現象,在部門預算審計中較為普遍。

民間倒逼

此前,中國各級政府、部門的“三公”經費支出,官方從未正式發布準確數據。其規模究竟有多大,一直是個謎。

于是,各路專家學者一度投入極高的熱情,研究推算這個“顯學”課題。2006年,“三公”經費規模出現了“9000億”、“3000億”、“1000億”三個數額差距頗大的版本,其中“9000億”版本影響最大。

竹立家是9000億版本的執筆人。據他回憶,2006年,他在《政府管理改革的幾個切入點》一文中寫道,“2004年,我國至少有公車400萬輛,公車消費財政資源4085億元……全國一年的公款吃喝在2000億元以上,二者相加總數高達6000億元以上……據2000年《中國統計年鑒》顯示,1999年的國家財政支出中,僅干部公費出國一項消耗的財政費用就達3000億元。”

竹立家坦承,文中使用的數據均引自媒體公開報道,而不是官方權威發布。

“9000億”版本出現后,旋即在政府、學界、民間引發強烈反響。特別是經北京大學教授王錫鋅在央視訪談中引用這個數字后,“三公”經費規模震動朝野。

迫于壓力,財政部預算司提供了2004年公款消費數據予以澄清。該數據顯示,2004年公車數量180萬、公車消費1000億元、公款伙食費172億元、干部公費出國費用29億元,三項支出總額約 1201億元。

“盡管此數據與9000億版本相去甚遠,卻是迄今為止官方的第一次回應。”竹立家告訴《中國新聞周刊》記者,正是因為有了“9000億”版本,才使得官方不得不回應公眾的關切。

隨后,官方對“三公”支出的具體數額依舊保持沉默,而民間依然試圖通過各種散見于公開出版物、文件中的數據進行推算。不過,數據很少再次匯總,要么只是針對公款吃喝的統計,要么針對公車使用,或公款出國(境)。

在竹立家看來,“三公”經費支出具體是多少,官方也是一筆糊涂賬。最明顯的例子是國企有多少公車至今是謎。即便是監管中央企業的國資委,亦表示無相關統計數據。

由于學界、民間對“三公”支出數據不依不饒,推算出的“三公”中的任何一個數據,均令官方頭疼不已。

2015年全國兩會期間,在財政工作和財稅改革相關問題的新聞發布會上,財政部長樓繼偉稱“有人說中央三公經費是3千億,那是胡扯”,隨后他給出了自己估算的“全國三公經費400多億”的數據,并稱“不知道全國到底是多少”。

“全國三公經費3000億”是一個流傳已久的說法,官方一直未置可否。這次財政部長一句“胡扯”,被輿論解讀為官方的正式辟謠。

2014年10月7日,新華社發表題為《一份實實在在的作風建設成績單》的報道,報道稱,2013年6月至2014年9月,黨的群眾路線教育實踐活動深入開展后,各地區各部門各單位“三公”經費較活動開展前壓縮530.2億元,下降27.5%。以此反推,可知壓縮之前的總額是1928億元,壓縮之后是1397.8億元。

不管是民間版本還是官方公開回應的數據,“三公支出反正不少”。對公眾而言,更重要的是“錢都花哪兒了,該不該花,是否亂花”。

盡管2014年度中央決算數據降幅很大,但受訪專家認為,“三公”經費支出的下降仍有較大空間。

“現有的公開項目還可更加細化,如公車車型、辦公物業面積,公眾據此就能判斷每輛車每年的花費及取暖物業費用是否合理。”竹立家認為,還可以將公共事務支出均納入財政預算,壓縮資金轉移、騰挪的空間,擠出水分。

此外,政府在依法編制“三公”預算時應更科學、嚴謹,更有預見性,錢與事更匹配,若如此,“三公”經費支出還會下降不少。比如因公出國,有專家認為,只需在有需要時追加預算即可,這樣可以杜絕隨意、任性預算。

另外,“三公”經費還可以更加公開,以至到最后全面公開。另外,“三公”經費的公開不應僅限于一個簡單的數字,還必須有具體的解釋說明,并附上相關法律政策依據,自覺接受社會的質詢提問。

一位受訪專家還指出,“三公”支出并不是越少越好,每個部門和單位的規模和職能不同,不能只單純看數字增減。如果一味追求支出減少,勢必矯枉過正。用白景明的話說,就是“該花的錢一分不少,不該花的則堅決不花”。