山西文保危局:平順為何不平順

2015-05-15 17:52:54

瞭望東方周刊 2015年17期

關鍵詞:資源

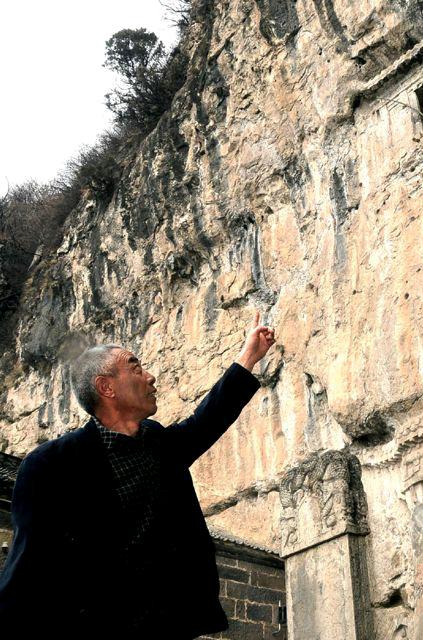

金燈寺石窟內的佛像大多已經殘損。(王旭東/ 攝)

在山西,平順因擁有大量國保、省保文物而被稱為“文物大縣”。

原本,文物資源應該是一個地方的“寶藏”,然而,在平順縣,豐富的文物資源卻成為地方的一種“負擔”——近幾年,該縣文物失竊案件頻發,“文物資源”未給當地帶來切實利益的同時還不斷遭遇險境。

為何文物失竊案件頻發?平順縣檢察院檢察官說,失職、瀆職,“人禍使然”;平順縣文物部門工作人員則說,缺人、缺錢,“根本沒有力量維修和保護。”

更令人揪心的是,隨著需求增加,像古建筑構件這樣的文物資源販賣逐漸形成了一條完整且不易監管的鏈條,“榆次老城、平遙古城、陽曲縣青龍鎮……這些修復工程都收購了大量古建筑構件,從哪里來的?多數都是來自偷盜者,1個柱礎賣幾千元,1個石獅子至少可以賣幾萬元。”山西省文物局一位干部說,“在長治縣,一座很漂亮的門樓在晚上被整體拆掉搬走,老百姓不敢出來,因為盜賊手中有槍。”

最終,這些文物資源集中到幾個所謂“收藏大家”的手里,他們以販養收,1000元收的東西,轉手賣20000元,“牌匾幾千個,柱礎上萬個,碾子、磨盤更多……山西至少有十多個這樣的‘收藏大家。這些人不但未被追究,還被授予所謂‘民間收藏第一人等稱號。”

猜你喜歡

江蘇安全生產(2023年1期)2023-02-08 05:58:38

資源節約與環保(2022年8期)2022-09-20 02:25:22

吉林廣播電視大學學報(2021年4期)2022-01-14 02:35:48

藝術品鑒(2020年7期)2020-09-11 08:04:44

作文成功之路·小學版(2020年5期)2020-06-11 12:48:26

東方少年·布老虎畫刊(2020年4期)2020-06-08 15:48:10

小天使·一年級語數英綜合(2018年11期)2018-11-23 09:47:26

當代貴州(2018年28期)2018-09-19 06:39:04

資源再生(2017年3期)2017-06-01 12:20:59

決策(2015年9期)2015-09-10 07:22:44