知識共享的阻力分析—基于博弈論

穆 睿

(中國海洋大學(xué),山東 青島 266000)

一、引言

知識共享過程中會遇到各種不可避免的困境和阻礙,知識共享時組織將共享收益大于共享成本作為積極共享的理性選擇前提,而機會主義和不公平對待行為的存在會使得知識在共享過程中總收益受到限制。而對囚徒困境的分析有利于解決不公平行為對知識共享造成的阻礙;公共物品博弈的引入也解釋了人們對于自身利益和集體利益之間的博弈,從而引導(dǎo)在激勵條件和懲罰機制的作用下更積極地進行自身對集體的共享。

二、基于囚徒困境博弈論的知識共享策略選擇

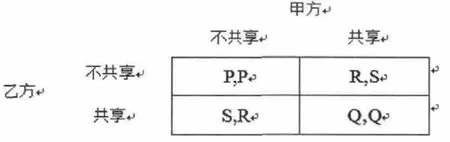

由于知識是存在于一個復(fù)雜的環(huán)境中,人們所需要的那些不共有的知識往往是稀缺的,這使得組織成員共享知識的行為可能使其處于競爭不利的地位,從而在知識共享中表現(xiàn)出囚徒困境博弈。在典型的囚徒困境博弈模型(圖1)的基礎(chǔ)上,我們來分析組織中成員知識共享的阻力。

圖1 組織中兩名成員知識共享的囚徒困境博弈模型

利用典型的囚徒困境博弈模型來研究知識共享的雙方受益,在此模型下知識共享的雙方在共享過程中是地位相等的,他們可以選擇的策略為共享或不共享。如果雙方都選擇共享,則他們的收益均為Q;當雙方都不共享時,他們的收益均為P;當一方選擇共享而另一方選擇不共享策略時,選擇共享的一方的收益為R,選擇不共享的一方的收益為S,在一般情況下顯然是不共享的一方在收益上占優(yōu),即S>R成立,且對雙方都共享而言,在一方選擇不共享時他的收益一般會更占優(yōu),即S>Q。

不失一般性,我們可以得出如下兩個策略選擇時兩者獲得收益之間的關(guān)系:(1)S>Q>P>R,(2)2Q>R+S。第一個關(guān)系式說明了在一方選擇共享時,另一方的占優(yōu)決策為不共享,此時其獲得的收益S大于雙方相互共享時產(chǎn)生的收益Q;第二個關(guān)系式表明雙方都采取共享策略時,產(chǎn)生的收益和是最大的,即產(chǎn)生了一種相對雙贏的局面,由于經(jīng)典博弈對于人是理性的假設(shè),認為人們總是在進行追求自身利益最大化的活動,所以這種雙贏的局面是不穩(wěn)定的,在這種博弈中個體為追求自身利益最大化的行為為學(xué)習(xí)型組織知識共享產(chǎn)生了阻礙的作用。最終此博弈的唯一納什均衡為(不共享,不共享),雙方受益均為P,而帕累托最優(yōu)的決策是(共享,共享),此時雙方收益均為R。我們將企業(yè)組織內(nèi)部的兩人看作一個系統(tǒng),理論上他們在進行知識共享時創(chuàng)造的最大收益為2R,而實際上在經(jīng)過精典博弈分析后他們在進行占優(yōu)決策時在系統(tǒng)內(nèi)部所創(chuàng)造的最大收益為2P。此時,這個系統(tǒng)為整個企業(yè)帶來的收益會損失2(R-P)。如何減少這些因知識共享不成功而造成的損失呢?一個可行的方法是引入系統(tǒng)外部對這個原有的博弈加以干擾,破壞其本身的納什均衡。

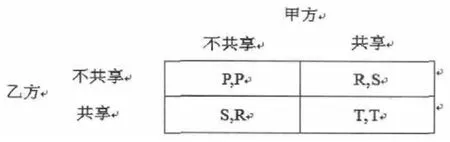

首先,我們分析導(dǎo)致原有博弈模型形成唯一納什均衡的根本原因是S>Q,即人們都是在追求自身利益最大化而不顧整體的利益。我們引入簡單的外部激勵對此模型加以干擾,對于企業(yè)來說即對知識共享者給予他們本身收益之外的獎勵,如果這個外部激勵大于S-Q,則原有的囚徒困境模型的博弈結(jié)果就會進行改變。我們引入一個新的變量T使其滿足T>S,此時外部激勵的數(shù)值設(shè)為β,則β=T-S。此時原有的囚徒困境模型變?yōu)閳D2所示:

圖2 在給予外部激勵后的知識共享博弈模型

由于T>S>R>P,此時的納什均衡為(共享,共享),相比激勵之前形成了一個較好的共享環(huán)境。但這個激勵數(shù)值β是有限制條件的,當為共享激勵雙方所作的付出超過企業(yè)由于知識共享失敗造成損失的收益時,對于企業(yè)的整體是不經(jīng)濟的,即β應(yīng)小于R-P。

三、基于公共物品博弈的共享阻力分析

學(xué)習(xí)型組織建立的初衷就是使每個人為組織的知識進行貢獻并在此過程中自身從組織中收益,而公共物品博弈模型在一定程度上解釋了這個過程的機制。在公共物品博弈模型[1]中,N個參與者中每個人從他的稟賦ei中貢獻一部分ci來進行公共物品投資,該公共物品被所有人享有并且具有一個不變的單位價值m。對于知識共享來說,一個學(xué)習(xí)型組織就是一個被投資的公共物品,而每個人在共享的同時相當于從自身稟賦中進行貢獻。這個模型告訴我們?nèi)我鈪⑴c者i將得到,如果在m<1/N的前提下每個參與者為了追求自身收益最大化而作出的決策是零貢獻的,但顯然我們可以看出如果每個參與者都進行貢獻,這個整體將會獲得最大的收益。人們是否決定貢獻在沒有外界干擾的情況下是取決于邊際收益m,在m>1/N時人們會趨向于對公共物品貢獻,而這個貢獻所占自身稟賦的比例則取決于m的大小。

而當我們將學(xué)習(xí)型組織看作是一個被投資的公共物品時,我們應(yīng)當注重的是這個組織中搭便車的現(xiàn)象。如果組織中的人們都處于一種自私的心態(tài),則愈發(fā)嚴重的搭便車的現(xiàn)象會使得組織不斷走向衰敗,這種惡性的缺乏貢獻動力的循環(huán)就是學(xué)習(xí)型組織成長的阻力,而解決這種阻力的短期方法則是引入懲罰機制。費厄和蓋奇特(2000)[2]證明付出成本來維持懲罰是有效的,他們得出的結(jié)果是懲罰機制可以使貢獻水平保持在個人稟賦比例的50%以上。組織中成員的身份是朋友還是普通關(guān)系也影響了公共物品的博弈,雖然公共博弈每個人的共享結(jié)果并不會在博弈后公布,但是,參加同一組公共博弈的熟人可能會在實驗后交流經(jīng)驗,這種心理預(yù)期,一個人在小組中認識的人越多,對社會認同感的期望就越高,而且朋友之間更容易產(chǎn)生相互信任,自然會貢獻更多給公共物品,以便整個小組獲得更多的收益[3]。可見個人的平均貢獻水平會受到組織中朋友數(shù)量影響,這種影響直接受到了學(xué)習(xí)型組織內(nèi)部氛圍的影響,如果這個氛圍是消極的、自私自利的,勢必會對知識共享產(chǎn)生一定的阻力。

[1] 凱莫勒(美).行為博弈[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2006.

[2] Fehr,Ernst and Simon Gachter.2000.Cooperation and punishment in pub1ic goods experiments.American Economic Review,90(4),980-994.

[3] 曾恒.公共物品博弈中社會認同激勵機制探索[J].長江大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2013,36(4):51-53.