NGF重組腺病毒在螺旋神經節細胞中的轉染特性

池 君,宋武戰,范泉水,張學淵,劉 丹,游建軍

研究表明,螺旋神經節細胞中存在著微量的神經生長因子(nerve growth factor,NGF),其細胞中亦分布著NGF的高效受體TrkA[1-2],NGF要通過與其受體TrkA結合,啟動細胞內的信號途徑而發揮保護神經元、促進神經元存活等作用。由于耳蝸螺旋神經節細胞(spiral ganglion neurons,SGNs)在聽覺損傷和恢復中發揮重要作用,如何利用轉基因技術提高細胞中NGF含量,使SGNs能在耳蝸內長期存活,將為感音神經性耳聾的基因治療提供新的途徑。本實驗將外源性NGF通過腺病毒導入SGNs中,觀察轉染后SGNs的變化和存活時間。

1 材料與方法

1.1 動物及材料 選用出生后3 d健康的SD大鼠10只(20耳)(購自昆明醫學院實驗動物中心,許可證號SYXK2005-0004),雌雄不限。隨機分成兩組,每組5只(10耳)。A組為NGF重組腺病毒轉染組,B組為非轉染組。攜帶有小鼠NGF基因的重組腺病毒制備參考文獻[3]。

1.2 腺病毒轉染離體培養的螺旋神經節細胞 耳蝸螺旋神經節細胞的分離、培養參考文獻[4]。A組中,當螺旋神經節細胞培養至第 時,將 孔板中原有的培養液吸出一半,加入500 μl腺病毒液;37℃5%CO2細胞培養箱中孵育2 h,再加入新的細胞培養液;48 h后半量換液;B組不加入病毒液,培養同前。每天觀察細胞形態和熒光變化,兩組細胞均培養14 d。

1.3 蛋白質免疫印跡檢測轉染前后SGNs中NGF的變化 終止培養后,A、B兩組分別行蛋白質免疫印跡檢測。按常規制備10%的SDS-PAGE凝膠,上樣后電泳,5%積層膠中電壓為80 V,樣品進入分離膠后電壓調至120 V;電泳完畢后,將凝膠上的蛋白質電轉至硝酸纖維素膜(NC)上。麗春紅染色觀察是否有蛋白質條帶,然后進行下一步操作。封閉1 h,孵育兔抗鼠多克隆抗體NGF(一抗)(北京博奧森生物技術有限公司),稀釋倍數1∶500,4℃過夜;TBST液漂洗3次,15 min/次,浸入含HRP標記的羊抗兔IgG (北京中山生物技術有限公司,1∶1000)的二抗中,37℃ 1 h,TBST液漂洗3次,15 min/次, 化學發光法顯影,X膠片記錄結果。

2 結果

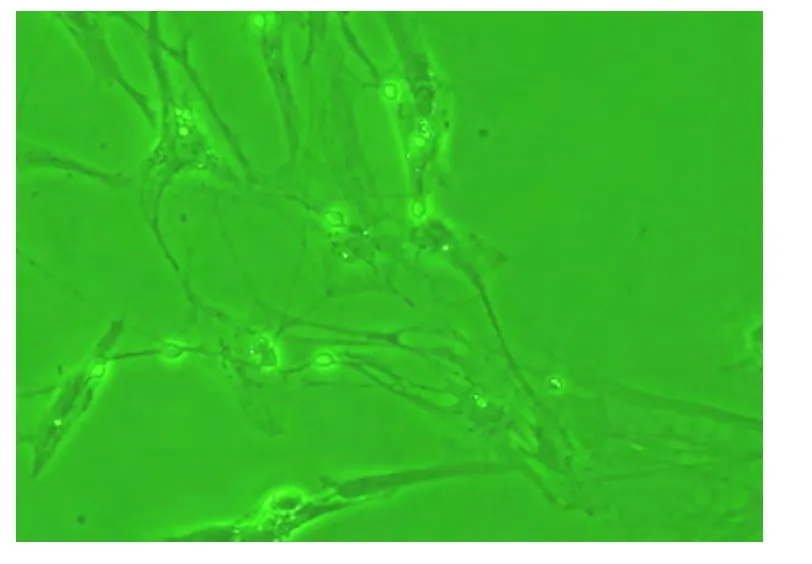

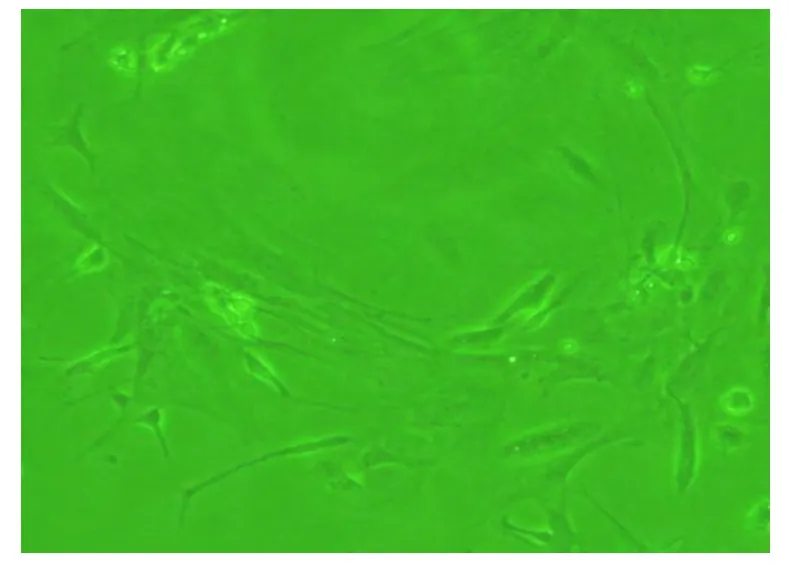

2.1 B組離體培養的螺旋神經節細胞 在分離培養的螺旋神經節細胞中,種植后24 h,可見6孔板底部有細胞貼壁,此時細胞突起短,隨著培養時間的延長,突起逐漸長出。培養第5 d,可見SGNs胞體多呈橢圓形,胞體周圍呈現一圈光暈,胞體邊緣光滑,細胞透明,胞漿均質,折光性好。細胞突起細長,突起的長度一半大于胞體直徑的2~3倍,可見軸漿多處局部膨起,少數細胞的突起相互交織(圖1)。培養第10 d,部分細胞突起消失,胞體呈不規則形,貼壁差,少數細胞漂浮在培養液中(圖2)。培養至第14 d時,多數細胞漂浮,細胞崩解死亡。

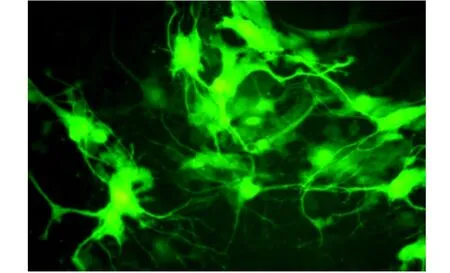

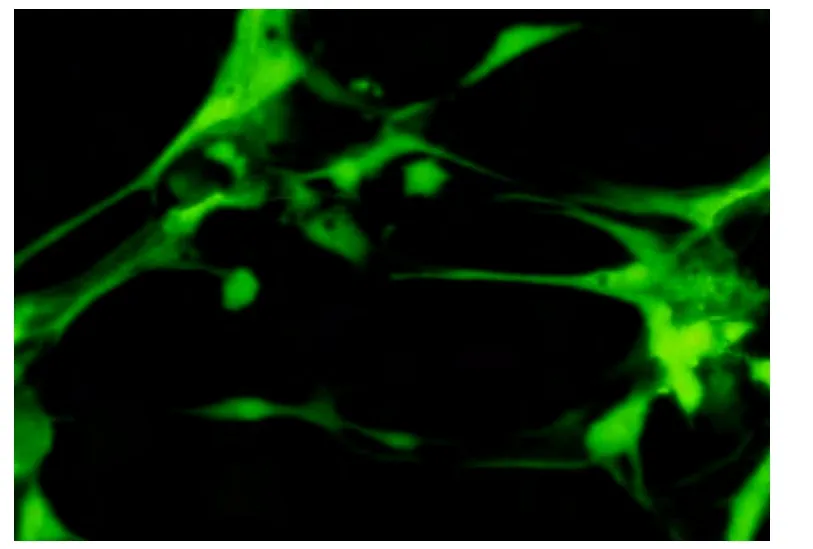

2.2 A組離體培養的螺旋神經節細胞 培養開始至加入腺病毒前,SGNs的形態同B組。重組腺病毒轉染SGNs后第2 d(即培養5 d),倒置顯微鏡下可見SGNs貼壁良好,熒光顯微鏡下可見部分細胞胞體和突起發出熒光,強度較弱(圖3);第5 d(即培養8 d),約有80%~90%的細胞發出熒光,強度增強,細胞形態結構正常,貼壁良好,許多細胞的突起交織成網(圖 4)。 第 11 d(即培養 14 d),約 50%細胞仍有熒光發出,半數細胞貼壁良好(圖5)。分別對離體培養10 d的兩組SGNs計數,B組細胞較A組顯著減少(P < 0.05)。

圖1 離體培養5 d的SGNs(×100)

圖2 離體培養10 d的SGNs(×100)

圖3 重組腺病毒轉染第2 d綠色熒光蛋白在SGNs中的表達(×100)

圖4 重組腺病毒轉染第5 d綠色熒光蛋白在SGNs中的表達(×200)

圖5 重組腺病毒轉染第11 d綠色熒光蛋白在SGNs中的表達(× 200)

2.3 兩組NGF在SGNs中的表達 重組腺病毒轉染A組后,采用蛋白質免疫印跡法分別檢測兩組的NGF含量,結果A組的NGF總蛋白灰度值的均數為 0.718 24±0.036 92,顯著高于 B 組的 0.243 58±0.007 58(P < 0.01,圖 6),提示轉染后 A 組螺旋神經節細胞中NGF的含量高。

圖6 蛋白質免疫印跡法檢測NGF在SGNs中的表達左側B組;右側A組

3 討論

迄今已有多種體系的真核表達載體,生物載體以缺陷型病毒表達載體為主,利用病毒對動物細胞的天然感染力,將目的基因表達單位成功導入宿主細胞內。螺旋神經節細胞屬終末分化的神經元細胞,腺病毒是一種雙鏈、無包膜DNA病毒,宿主范圍廣,可感染人體多種組織細胞,包括分裂期和非分裂期細胞(如神經細胞和心肌細胞),在基因治療的研究中,其轉染效率和安全性日益提高和完善[5-6]。本實驗發現,腺病毒轉染SGNs后第2 d,部分細胞胞體和突起發出熒光,提示腺病毒進入細胞內并開始表達目的基因。轉染第5 d,多數細胞感染病毒并發出較強熒光。轉染第11 d,部分細胞熒光轉弱甚至消失,顯微鏡下示細胞突起變短、崩解,漂浮,不貼壁。表明腺病毒能順利進入生長良好的SGNs細胞并在其中表達目的基因,表達時間約14 d左右,這為外源基因干預離體SGNs細胞的途徑提供了一定的實驗基礎。

神經生長因子是一種高效多能的神經營養因子,廣泛存在于動物體內,由 種亞基 按α2βγ2的排列組成,其中只有β亞基具有生物學作用。在神經元發育成熟期,具有維持感覺神經元和中樞神經元群的功能、促進成熟神經元軸索分支等作用。研究表明,NGF對神經嵴起源的耳蝸-橄欖束具有誘向和營養作用。Lefebvre等[7]觀察到,外源性NGF能促進離體培養的SGNs軸突延長。Staecker等[8]認為,NGF及其受體不僅影響出生后耳蝸神經元的凋亡和神經支配的分布,而且對于防護受損神經元的變性具有一定的潛能。本實驗中,在培養第72 h通過腺病毒將NGF導入SGNs,觀察到轉染第2 d(即培養第5 d)綠色熒光蛋白即在某些細胞中表達,發出熒光的神經元貼壁良好,軸突長,細胞的形態與非轉染組比較沒有明顯差別。隨著培養天數的增加,發出熒光的細胞數不斷增多,熒光表達也逐漸增強,同對照組相比,神經元的胞體較大,軸突明顯延長,許多細胞的軸突相互交織成網,提示導入SGNs中的NGF刺激了胞體和突起的生長。

Kromer[9]切斷SD大鼠雙側腦中隔到背部海馬的所有膽堿能神經纖維,制成腦損傷模型,然后向腦內注入NGF或細胞色素C,2 w后測定神經元存活率,結果細胞色素C組僅18%,而NGF組為84%,比對照組升高3.5倍,故認為在各種中樞神經損傷后應用外源性NGF可維持神經元生存。本實驗觀察了在正常培養條件下NGF對SGNs生存時間的影響,結果培養第11 d,SGNs細胞貼壁良好,形態正常;培養第14 d,轉染組仍有50%SGNs發出熒光,細胞貼壁良好,細胞的形態沒有明顯改變,交織成網的突起也沒有回縮。而非轉染組中培養的SGNs在培養第10 d時即有部分細胞突起消失,胞體變形甚至死亡;培養第14 d時大多數細胞胞體已經變形,突起縮短甚至消失,多數細胞胞體內出現空泡,胞體崩解。從培養存活的時間上,可以初步推測NGF對離體培養的SGNs存活具有促進作用。

本實驗將攜帶有NGF基因的腺病毒轉染離體培養的螺旋神經節細胞,病毒成功進入細胞并表達目的基因,被轉染的細胞存活時間延長,為離體SGNs的保護研究提供了一條可行的途徑。

[1]池君,張學淵,宋武戰.豚鼠耳蝸不同發育階段神經生長因子的分布及其意義[J].中華耳鼻咽喉頭頸外科雜志,2007,42(5):386-387.

[2]CF Dai,PS Steyger,ZM Wang,et al.Expression of Trk A receptors in the mammalian inner ear[J].Hear Res,2004,187(1):1-11.

[3]池君,張學淵,宋武戰.小鼠神經生長因子基因重組腺病毒的構建及其在基底膜上的表達 [J].中華耳科學雜志,2007,5(2):207-211.

[4]池君,宋武戰,范泉水,等.耳螺旋神經節細胞的培養及重組腺病毒在細胞中的表達[J].西南國防醫藥,2013,23(4):349-351.

[5]Kamimura K,Suda T,Zhang G,et al.Advances in gene delivery systems[J].Pharmaceut Med,2011,25(5):293-306.

[6]Nadeau I,Kamen A.Production of adenovirus vector for gene therapy[J].Biotechnol Adv,2003,20(7-8):475-489.

[7]Lefebvre PP,Van de Water TR,Staecker H,et al.Nerve growth factor stimulates neurite regeneration but not survival of adult auditory neurons in vitro[J].Acta Otolaryngol,1992,112(2):288-293.

[8]Staecker H,Li D,Malley BW,et al.Gene expression in the mammalian cochlea:a study of multiple vector systems[J].Acta Otolaryngology,2001,121(2):157-163.

[9]Kromer LF.Nerve growth factor treatment after brain injury prevents neuronal death[J].Science,1987,235(4785):214-216.