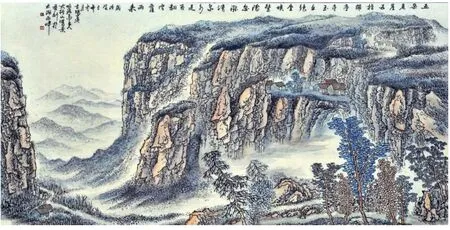

刻刀下的山水意境——淺說紫砂陶刻陶板畫“太行人家”的創作

汪成友

(宜興 214221)

中國作為五千年歷史的文明古國,更是擁有悠久的制陶史,而陶刻最早可以追溯到原始文明時期,先民們把生活、生產以及自然現象記錄在陶罐、陶碗上,這便是最早的陶刻方式。據考證,有史料記載較早的陶刻文字為元代蔡司沾《霽園叢話》中的:“余于白下獲一紫砂罐,有‘且吃茶,清隱’草書五字,知為孫高士遺物。”至明、清時期,文人與匠人的合作為陶刻藝術真正打開了局面,書畫藝術不僅僅被運用到紫砂器具的裝飾,陶刻陶板畫這一創作形式更是被逐漸普及,從另一個角度來說,這樣的一種創作方式也就對紫砂陶刻從藝者有了更高的要求,即書畫藝術造詣能融入到陶刻技法中來。陶刻陶板畫 “太行人家”(見圖1)采用全手工陶刻表現中國畫的水墨風格,初看作品整體給人以大氣廣博、蒼茫粗獷的感覺,這與陶刻的創作方式以及太行山壁原本的特點不無關系,再細細品味作品中的景色又有寧靜致遠之感。以下就以作品“太行人家”為例,簡述陶刻陶板畫的創作。

圖1 紫砂陶刻陶板畫太行人家

1 藝術源于生活

藝術的創作從來都不是坐井觀天、閉門造車,必須做到“走出去,拿回來”,“走出去”即融入生活、觀察生活,“拿回來”即把所見、所聞應用到藝術作品中。俄國文藝理論家車爾尼雪夫斯基也認為:“藝術源于生活而高于生活。”確實如此,就藝術創作的一般規律來說,理論上主要分為生活積累、創作構思、藝術表達三個階段,其中又以生活積累為首要,因此沒有生活基礎的藝術作品往往是空洞、乏味的,無法為大眾所認可。從構圖角度來說,陶刻陶板畫“太行人家”主要采用實景拼接的手法,把不同地點的不同景色通過藝術加工的方式組織在一起,濃縮三千里太行盛景于尺寸陶板,這也就要求創作者從真實的自然景色著手,進行實地的觀察與思考,所以才有了三次太行山之行,而每次都有著不同的體驗。陶刻作品“太行人家”的原型便是有著“太行明珠”之稱的郭亮村。郭亮村地處太行山深處,依山而建,坐落于千仞石壁上,以絕壁峽谷聞名于世,其山壁如同被刀斧削過一般,呈90°直角,景色與江南山水的柔和婉約形成了鮮明對比,具有典型的北方山水特點,巍峨磅礴、格調渾厚大氣,頗有“壁立千仞”的氣勢。村落環抱群山又與傳統中國畫的“深山藏古寺”的風格不謀而合,故以此作畫更是水到渠成。

2 水墨意蘊

陶刻源于書畫,它講究以刀代筆,利用刻刀的深淺力度、刀鋒的輾轉騰挪表現出中國畫的筆法,把山水畫中的花鳥魚蟲、人物山水鋪陳在陶瓷作品上,以此來呈現出中國山水畫獨有的美感。陶刻和中國畫雖然創作媒介與手法上有著巨大的差異,但兩者在藝術表達效果上有所近似,皆是以視覺畫面傳達意境,所謂意境就是畫家用所表現形象來表達胸中之意,畫家把這種情感寄托于筆端,要求“以形寫神”,做到“氣韻生動”,明·董其昌的《畫旨》指出:“畫家六法,一曰‘氣韻生動’。‘氣韻’不可學,此生而知之,自然天授。然亦有學得處,讀萬卷書,行萬里路,胸中脫去塵濁,自然丘壑內營。成立郛郭,隨手寫去,皆為山水傳神。”也就是說,藝術家需修養身心,憑心作畫,以畫傳神。陶板陶刻作品“太行人家”主體描摹了太行山景,遠近景色詳略有序,目及之處山壁陡峭、怪石嶙峋,之間點綴村落民居,瓦礫屋檐、門窗水井刻畫細膩,暗合心中所思:游子雖心有千山萬水,縱使志比天高,亦心系家鄉;遠處山巒疊嶂、綿延不斷、煙霧繚繞,宛若蓬萊仙境,展現出“吞長江,浩浩蕩蕩,橫無際涯”的意境美,寄以“志遠行近”之意。頂部引詩篇:“五朵危崖五指開,亭亭玉立絕塵埃,驚濤忽漲清泉水,是否翻云覆雨來。”以文筆點綴畫作,合情應景、渾然一體。

3 總結

陶板陶刻畫是中國水墨畫在另一領域的延伸,它是一種蘊含情感的藝術,在展現美的同時,流露出別樣的藝術元素與人文情懷。作品“太行人家”以中國畫為綱,太行為旨,縱橫筆墨,表情達意,充分體現了陶刻的藝術性,凝聚了藝術家對于生活的所思、所想,真正地體現出了一件藝術作品應有的價值。

[1]尹立杰.國畫的表現形式與審美特點[J].群文天地.2011(11):105.

[2]邱東.紫砂陶刻藝術與文人藝術[J].陶瓷科學與藝術.2013(01):80.