元青花的瓷藝術(shù)

徐世云

元朝是中國古代陶瓷發(fā)展的一個(gè)高峰階段,在這一階段中,青花瓷的數(shù)量質(zhì)量均達(dá)到了前所未有的水平。

巧識(shí)元青花

青花瓷,英文譯作blue and white porcelain,又稱白地藍(lán)花瓷,是中國瓷器的主流品種之一。原始青花瓷于唐宋已見端倪,成熟的青花瓷則出現(xiàn)在元代景德鎮(zhèn)的湖田窯。青花是指應(yīng)用鈷料在瓷胎上繪畫,然后上透明釉,在高溫下一次燒成,呈現(xiàn)藍(lán)色花紋的釉下彩瓷器。

這里的“青”和“花”兩個(gè)字值得注意,青是色彩屬性,花是裝飾效果。“花”含義簡潔,即以線條為主構(gòu)成繪畫形象的彩繪瓷,而不是全器罩藍(lán)的色釉瓷或僅以藍(lán)色作為色塊、斑點(diǎn)裝飾的“點(diǎn)彩瓷”、“花斑瓷”。青是以鈷料作為著色劑,鈷的色相是藍(lán)色。藍(lán)色又為何成為青色?古語中,青即靛青,為青色顏料。藍(lán)即蓼藍(lán),是一種可以提煉顏料的草。靛青是從蓼藍(lán)里提煉出來的,但是顏色比蓼藍(lán)更深。

正如古文《荀子·勸學(xué)》所言:“青取之于藍(lán),而青于藍(lán)。”說的就是這個(gè)道理。但我們常常會(huì)因?yàn)榍唷⑸n、碧、綠、藍(lán)這五個(gè)字而被混淆視覺。青即是藍(lán)色,蒼是深藍(lán),碧是淺藍(lán)。青天也稱碧落或碧空,唐朝詩人白居易在《長恨歌》里寫道:“上窮碧落下黃泉。”青草也叫碧草。但先秦文獻(xiàn)《考工記·畫繪之事》中稱“東方謂之青”。如今,至于元代文獻(xiàn)中“青白花瓷”等概念是不是指“青花”似乎也不是很重要了,重要的是元代為后人留下了那么多經(jīng)典雅致的青花瓷器,可謂“百年風(fēng)雅一峰青”!

元青花的瓷質(zhì)藝術(shù)

元朝是由蒙古族建立的大一統(tǒng)封建王朝,結(jié)束了此前宋、金長期對(duì)峙分裂的局面,為境界文化交流和民族融合創(chuàng)造了條件。對(duì)外擴(kuò)張的同時(shí),對(duì)外貿(mào)易也迅速發(fā)展,這使得包括瓷器在內(nèi)的外貿(mào)商品的需求量迅速激增,給瓷業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展提供了巨大的空間。中國青花瓷始于唐而盛于明,其他各朝歷久不衰。到了元代,青花瓷生產(chǎn)品種繁多,出現(xiàn)了百花爭艷的景象,這一時(shí)期的元青花不僅注入了時(shí)代的印跡,更顯示出其獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。

造型上

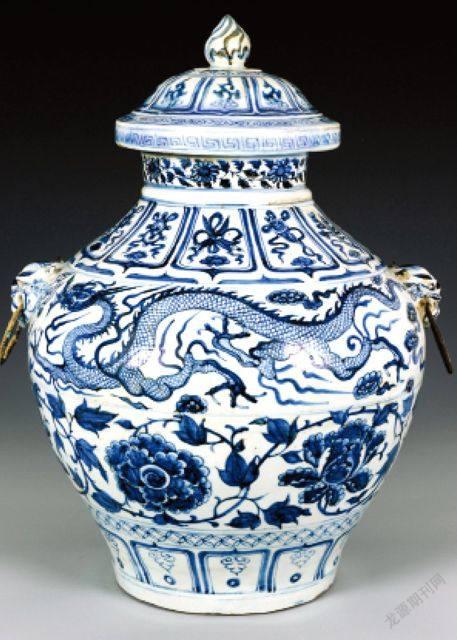

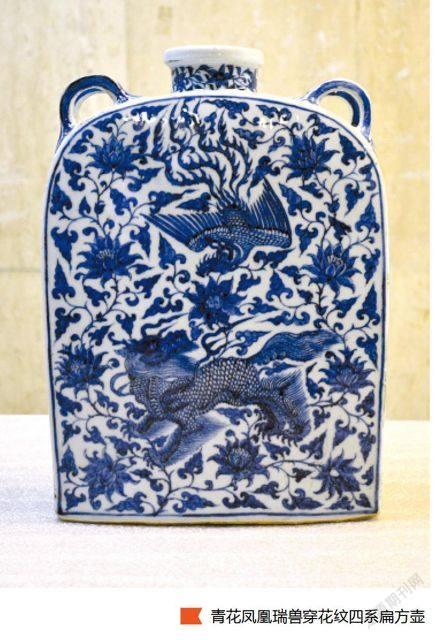

元青花瓷的造型多見的為罐、盤、梅瓶、葫蘆瓶、長頸瓶、扁瓶、玉壺春瓶、執(zhí)壺、高足碗、盒、水滴、托、盞等,其中大器粗壯,小器玲瓏。元青花器型豐富多樣,別具一格,如大罐、大瓶、大盤、大碗等,這在元以前的朝代很少見。這些大件器飽滿、厚重,氣派非凡,具有鮮明的元代特征,造型的總體風(fēng)格是重氣勢(shì)和力度,而不斤斤于細(xì)節(jié)的雕琢,有人說元人之瓷“粗者自粗,精者自精”,氣勢(shì)精者也不失其粗獷的風(fēng)格。

瓷器造型所反映出來的是不同朝代人們的宗教信仰、審美情趣和生活習(xí)俗。元代的造型特點(diǎn)是胎質(zhì)厚重,陶瓷器型多為大型的作品,這可能與皇宮貴族們驕奢淫逸、大吃大喝的生活習(xí)慣有關(guān)。其次,中國傳統(tǒng)文化因素仍在造型中占主要地位。在元瓷中大部分器物仍具有傳統(tǒng)的中國風(fēng)格,還有一些流行的器物是從唐、宋等前朝發(fā)展演變而來的。

此外,伊斯蘭文化東漸對(duì)瓷器造型產(chǎn)生了深刻的影響。蒙古的崛起及其對(duì)亞歐廣大地區(qū)的征服,促進(jìn)了伊斯蘭文化的東漸。在頻繁的軍事活動(dòng)中,他們帶來了新的手工業(yè)技術(shù)和充滿了伊斯蘭風(fēng)格的藝術(shù)。為了供應(yīng)出口,出現(xiàn)了典型的器物如大碗、大盤都是適合伊斯蘭地區(qū)的飲食習(xí)慣。最后,蒙古等游牧民族的影響。游牧民族生活具有較強(qiáng)的流動(dòng)性,其生活習(xí)俗與定居民族有較大的差別,這種差別在日用器皿方面也體現(xiàn)出來。西亞諸民族與蒙古族相似,都以游牧為主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng),他們?cè)跉痔荷舷囟帮嬍车姆绞绞顾麄儗?duì)于便于攜帶的器皿,及金銀制品具有特殊的感情。這些日常生活養(yǎng)成的習(xí)慣,是元青花大罐、大盤、高足杯(碗)、扁壺等器型產(chǎn)生的依據(jù)。

裝飾上

元代的藝術(shù)形式多樣,無論是戲曲、小說、繪畫、絲織工藝以及金屬工藝均對(duì)此時(shí)的瓷器裝飾影響較大。元青花繪畫題材豐富,有植物、動(dòng)物與人物故事等。元青花瓷的裝飾特征是層次多、畫面滿。但由于處理得當(dāng),主次分明,渾然一體,并不給人以瑣碎和堆砌的感覺。元青花的圖案裝飾分較多層次,在器物身上以主題紋飾和輔助紋飾密切結(jié)合,構(gòu)成整體。在處理方法上大致有兩類,一是主題紋飾,另一類是由輔紋構(gòu)成的圖案紋飾。

在元青花的主題圖案紋飾中,以整幅圖畫為主題的紋飾較為常見,如人物故事圖、庭院花鳥、芭蕉竹石圖等。此外,元代工匠還會(huì)將民間生活的情景、雜劇版畫、傳說故事畫在瓷器上,如梅妻鶴子、四愛圖、昭君出塞、三顧茅廬、呂洞賓等,這些歷史故事使青花瓷散發(fā)出濃郁的時(shí)代氣息,是以往瓷繪藝術(shù)不能相比的。在動(dòng)物紋飾中,主要以蒼勁有力的龍紋為主,還有一種為人們普遍熟知的是植物紋飾圖案。植物紋飾圖案的內(nèi)容要比前代寬泛得多,除了以前常見的牡丹、菊花、牽牛、萱草外,還增加了番芭蕉、瓜果、山茶花、石榴、葡萄、枇杷等水果類別。

相比主題紋飾,元青花瓷的輔助紋飾就顯得簡單許多。輔助紋飾主要用在器物的口部、底足部,在器物身上往往用來隔開幾組主題紋飾。

元青花的歷史回憶

元青花瓷是我國陶瓷發(fā)展史上一個(gè)重要里程碑,是繼宋代的青瓷、黑瓷、白瓷、青白瓷與彩繪瓷之后,又一次的創(chuàng)新和飛躍。元代青花繪畫藝術(shù)特點(diǎn)是筆勢(shì)飛動(dòng),氣勢(shì)磅礴,整體效果闊綽大氣,給人不拘小節(jié)的直觀感受。其用筆純熟,懸肘運(yùn)腕而寫,所繪出圖案,揮灑自如,一氣呵成,呈現(xiàn)出一種渾厚而又妖嬈雅致的神韻。

到了元代的中晚期,青花瓷的燒造技術(shù)已經(jīng)完全成熟,其特征是胎體厚重而又潔白,釉面釉色瑩潤,白里泛青,紋飾素雅,色調(diào)清新,圖案層次豐富等等。其中有些器皿采用高錳低鐵的進(jìn)口青料,這種顏料又俗稱“蘇麻離青”、“ 蘇派勃青”或者“回回青”。元代初期的青花瓷器大多使用這種材料。其特點(diǎn)是顏色濃艷凝重,并帶銀黑色結(jié)晶狀斑點(diǎn)(俗稱鐵銹斑)。雖然目前市場(chǎng)上仿品成風(fēng),但唯獨(dú)這種鐵銹斑的顏色,是后人無法仿造的。元代青花瓷的繁榮,也為明清五彩瓷和粉彩瓷的繁榮打下了基礎(chǔ)。有國內(nèi)古陶瓷界專家提出,要將青花瓷定為中國“國瓷”,以取代被世人普通接受的青瓷的“國瓷”地位。

編輯:沈海晨 mapwowo@163.com