端木蕻良的東北風味

◎安東

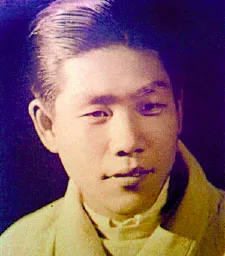

端木蕻良的東北風味

◎安東

1959年6月,經朋友介紹,鐘耀群與時年47歲的端木蕻良結識。在讀過《科爾沁旗草原》的鐘耀群心中,端木應該是一個長著滿臉絡腮胡子的彪形大漢,不料見面后發現他“白白的,清瘦,背略略有點駝,穿著中山裝,一副文人書生相”。端木帶她去王府井和平餐廳吃飯。落座后,端木問鐘耀群愛吃什么,鐘耀群答:“大蝦、面包、一杯綠茶。”端木自己點了一盤沙拉,兩杯葡萄酒。鐘耀群說:“我不會喝酒!”端木微笑著說:“我喝。”

同是東北作家,不同于饑餓的蕭紅和粗獷的蕭軍,端木蕻良是懂得生活和講究品質的人。他出身于東北的地主家庭,家道煊赫時風光無限,極盡奢華。但是這種繁華在端木少年時便已灰飛煙滅,他也由大戶少爺淪落為破落戶子弟。或許是相似的經歷,讓他在晚年時寫出了傳記小說《曹雪芹》。

在范用編撰的《文人飲食譚》一書中,收錄了端木蕻良的一篇《東北風味》,他用充滿感情的筆觸追憶兒時滋味。他愛吃醬肘子,津津樂道其做法:先把豬肘子選好,洗刷干凈,煮熟,然后用干凈白布緊緊包裹,塞進醬缸內,腌制一段時間,隨吃隨取。取出時要將布撕去,蒸一蒸,切片擺盤,香氣四溢。他又愛吃玻璃葉餅,說故鄉有一種樹,葉子很大,葉面光滑,能反光,當地人都叫這種樹的葉子為玻璃葉,用這種葉子包制的餅叫玻璃葉餅。每次母親做玻璃葉餅,鍋還沒揭開,清香就已撲鼻,作為“老兒子”的端木總是能優先得到一塊。他在文章里寫:“而這餅的清香,至今沒有超過它的。”還有一種榆莢羹,暮春時節,端木的母親會把成熟的榆錢兒集攏來曬干,放在簸箕里搓去干瓣,僅留榆錢心兒,放在鍋里炒黃后碾碎,用水調勻,煮成羹,加糖或加鹽吃,味道比桂林的芝麻糊有過之而無不及。

端木蕻良對飲食的精通,還曾經幾次救過女兒的命。有一次,女兒鐘蕻罹患彌漫性肺炎,被醫院下了病危通知書,幾經搶救才轉危為安。出院后,鐘蕻嘴饞,鐘耀群便給她做紅燒肉吃。其時端木正在外地,女兒生病之時,鐘耀群沒敢告訴他,待痊愈出院后,鐘耀群才敢寫信給端木,其中提到“女兒特饞,我做紅燒肉給她吃”。端木接到信后立即打電報回來:孩子得的是麻疹,病好了絕對不能吃肉,此時吃肉容易得痢疾,麻疹后的痢疾是要死人的。鐘耀群大驚,立即停止給鐘蕻吃肉,可為時已晚,女兒開始嚴重腹瀉,瘦到皮包骨頭。鐘耀群抱著女兒去一家中醫院看病,大夫開了方子,讓吃人參。鐘耀群回家便遵醫囑給女兒做人參湯。她寫信把這件事告訴了端木,端木又打來電報:孩子得痢疾后絕不能吃人參,也是要死人的!鐘耀群后來回憶:“他(端木蕻良)的每次電報都驚得我一身身冷汗。”收到這封電報時,女兒已經把人參渣都吃進去了,鐘耀群心急如焚,急忙去請教醫生,醫生說吃這么一點兒人參不會有事的,鐘耀群回家把人參湯給女兒停掉,孩子終于大難不死,恢復了正常,回到了幼兒園。

老年時期的端木蕻良身體狀況不佳,得過腦血栓、冠心病、心肌梗死、局限性癲癇。為了讓他順利地寫完《曹雪芹》,鐘耀群與他約法三章:生活必須有規律,一日四餐。端木常年血壓高,鐘耀群聽昆明的朋友說,日本人發現了一種植物叫燈盞花,用以治療心血管疾病效果不錯,她便托人買來,給端木用了兩個療程,頗有成效。曾經是端木蕻良以兄長一般的耐心來照顧小他十幾歲的鐘耀群,待到老年之后,又改成鐘耀群照顧罹患病痛的他了,生命的輪回,就是這么奇妙。

責任編輯/劉洋