王冷齋:“盧溝橋事變”王牌見證人

陳旖旎

1937年7月8日凌晨,宛平城東門外東北日軍演習的地方,爆出了一陣槍響,“盧溝橋事變”點燃了日本帝國主義全面侵華的戰火。時任宛平縣縣長王冷齋,身處這場風暴的中心,親眼目睹了歷史的真相和日軍的罪行,成為這一重要歷史事件的白金級見證人。

王牌證人,遠東法庭上力挫戰犯

1946年,在遠東國際軍事法庭上,中方代表成竹在胸地呈上了載滿日本戰犯累累罪狀的起訴書。自古邪不壓正,日本戰犯得到制裁,不是法官一錘子的事嗎?誰想,“證據不足”四個大字,讓代表們傻眼了。

無恥的日本戰犯口喊冤枉,聲稱無罪。在起訴階段,中方代表義憤填膺地控訴日本侵略者的暴行,聲聲帶血,句句含淚。可狡猾的戰犯律師團卻極盡詭辯之能事,將呈堂罪狀賴得一干二凈,還指摘中國方面“口說無憑、血口噴人”。一時之間,中方的處境十分被動。提交讓戰犯啞口無言的新證據,是當務之急。

作為“盧溝橋事變”中最早與日軍嚴正交涉的中國官員,王冷齋便是在這時以證人的身份赴日出庭。

先于王冷齋出庭作證的,是時任國民政府軍政部次長秦德純。可他的證詞,被斥為空洞無據,幾乎被轟下證人席。這位同王冷齋一樣從宛平的槍林彈雨中一路走來的將軍,下了證人席之后,對王冷齋長吁短嘆:“這哪里是我們審判戰犯,還不如說是戰犯審判我們。”

經過一回合的較量,中方已經不敢再大意輕敵。為了打好接下來的硬仗,中國法官梅汝璈、檢察官向哲浚等人緊急開展了艱難的取證工作,并且悉心指導王冷齋如何作證。在這樣強有力的后盾支持下,王冷齋走上了遠東軍事法庭的證人席。

日本右翼分子厚顏歪曲史實、肆意篡改歷史的傳統由來已久。在審判中,為了脫罪,他們非但抵死不認自己的罪孽,竟還企圖嫁禍給中國,將臟水潑到我們身上。橋本群,當時的日本“駐屯軍”參謀長信誓旦旦地栽贓:“盧溝橋事變”是中國第二十九軍發動的。王冷齋向來對馮玉祥欽佩有加,然而河邊正三,9年前挑起“盧溝橋事變”的日本侵略軍步兵旅團的旅團長,竟一口咬定“盧溝橋事變”是馮玉祥的政治陰謀。

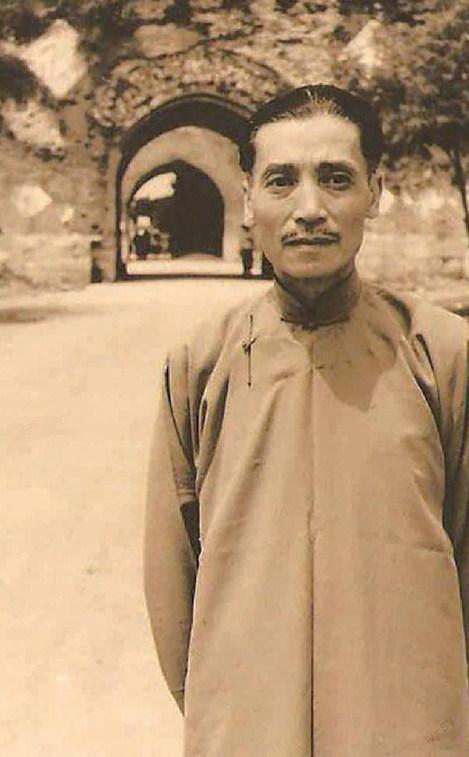

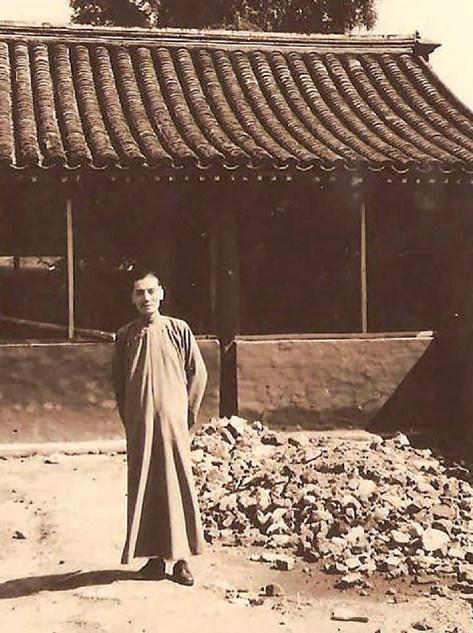

王冷齋以時任河北省第三行政區督察專員兼宛平縣縣長的當事人身份,一方面證明槍聲來自宛平東面,而宛平城東門外正是日軍演習地區,中方在那里根本沒有駐軍;另一方面拋出當時攝下的幾張照片,包括被日軍炮彈炸穿屋頂后的宛平縣政府會客廳,以及他本人在宛平縣政府遭日軍炮擊后在大門口的留影。他用這些只是冰山一角的存像,控訴日軍炮轟宛平城,炸死炸傷無辜人民無數的罪行,給了戰犯有力的一擊,一下子亂了他們的陣腳。

事實上,不只是圖片影像,在盧溝橋黑云壓城、戰火紛飛的那段抗戰歲月里,王冷齋還以古體詩的形式,真實記錄了“盧溝橋事變”的始末以及宛平前線的緊迫局面。這組詩后來集結成冊,即《盧溝橋抗戰紀事詩四十首》。這本詩集與王冷齋的另兩本著述《盧溝橋事變始末記》《七七事變的回憶》,為后人了解這段歷史提供了的重要史料。

在軍事法庭上,看到厚顏無恥的日本戰犯一而再、再而三地誣蔑中方是事變的始作俑者,王冷齋憤而當庭吟起了記錄相關史實的其中幾首詩:

消息傳來待折沖,

當時尚冀息狼烽。

誰知一勺揚波起,

故道夷兵忽失蹤。

诪張為幻本無根,

慣技由來不足論。

藏本當年原自匿,

詰他松井欲無言。

燃犀一照已分明,

容忍都因在弭爭。

得寸翻教思進尺,

更憑強力氣開城。

(王冷齋《盧溝橋抗戰紀事詩四十首》其七、八、九)

棄武從政,臨危受命任宛平縣長

清光緒十七年(1891年),王冷齋出生于福州倉山城門石步村的一個書香門第。他8歲入學,天生文弱卻偏好學武,15歲轉讀福建陸軍小學。18歲時,他入保定軍官學校第二期,李宗仁、白崇禧、秦德純等后來的國民黨高級將領,都與他是同學。

畢業后,王冷齋追隨孫中山,參加了討伐張勛復辟之戰,后來棄武從政,在北洋政府從事文化工作。上世紀20年代,他在北京辦了《京津晚報》和遠東通訊社,酣暢淋漓地針砭時弊,曾毫不隱諱地揭露腐朽政客的賄選活動,但也因此招致報社被封。王冷齋與當時的一些進步記者,被軍閥通緝,被迫流浪天津、上海等地。

1935年,秦德純任國民黨二十九軍副軍長兼任北平市市長。得益于同學關系,王冷齋受邀擔任北平市政府參事兼宣傳室主任。1937年元旦,河北省第三區行政督察專員公署成立,專事處理中日交涉事件及下轄宛平、大興、通縣、昌平等4縣政務,王冷齋被任命為督察專員兼宛平縣縣長,歸北平市政府節制。

但當時,宛平縣的局勢其實已經是“山雨欲來風滿樓”了。

自二十九軍軍長、冀察政務委員會委員長宋哲元拒絕日本對平津“偽化自治”的企圖后,日本即加緊了對華北的侵略步伐,廣田弘毅在內閣會議上決定在平津一帶增派“駐屯軍”兵力,日本陸軍部旋即規定“中國駐屯軍”的任務:維護日本在華利益,必要時使用武力。宛平及其轄下地處永定河對面的盧溝橋,以其愈發顯要的軍事地位,而惹日軍垂涎。

駐豐臺(時屬宛平縣轄)日軍提出,要在北平至大名的“平大公路”旁的大井村修建機場,王冷齋嚴詞拒絕。日軍又狂妄地提出要穿過宛平城和盧溝橋,到長辛店進行軍事演習,王冷齋仍是嚴詞拒絕。而后,日軍駐華北特務機關派員到宛平縣政府,要求按圖紙辦理割讓土地手續,王冷齋再次嚴詞拒絕。日軍蓄謀的“大井村事件”胎死腹中。

“午夜兇鈴”,身遭挾持仍寸土不讓

1937年7月7日深夜,王冷齋被一陣急促的鈴聲驚醒。

電話的那頭,他的頂頭上司秦德純對他說:日本特務機關松井向我方提出交涉,聲稱“有日本陸軍一中隊在盧溝橋演習時,仿佛聽見由駐宛平城內的軍隊發出槍聲,使演習部隊一時紛亂,結果失落日兵一名,日本軍隊今夜要入城搜索”,已經被我方拒絕,究竟真相如何,迅即查明,以便處理。

王冷齋當即通知城內駐軍,切實查詢各守兵。經查,中國軍隊并無開槍之事,并且也未發現有所謂失蹤日兵的蹤跡。

日本人在華“失蹤”事件,歷史上屢見不鮮,這是強寇壓境慣用的訛詐伎倆。“九一八”事變時,日軍即以士兵失蹤為借口,出兵強占我東北三省。還有1934年的“藏本英明失蹤事件”,也是日軍為挑起戰端而精心策劃的。種種跡象,令王冷齋不得不猜測,這又是日本人為了名正言順對中國開火而玩的鬼把戲。

但無奈的是,就算明知道是怎么一回事,也不能主動跟他們撕破臉。于是王冷齋受命前往駐北平城內日本特務機關部與松井談判,聲明中方并無開槍,有顆粒未減的守兵所配子彈為證,另外所謂失蹤的日兵,遍搜城內也沒有見到他的影子。

但日軍怎會就此罷休呢?他們一口咬定人就在城內,勢必要進城搜人。

面對咄咄逼人的日本人,王冷齋選擇了強勢回應:“夜間宛平城門已閉,日兵在城外演習,怎么可能在城內失蹤?就是退一步說,果有失落之事,也絕和我方無關,是否效仿當年南京領域藏本自行隱匿的故技,企圖要挾的借口?”

即使陰謀被識破,日軍依然死鴨子嘴硬。談判之后,雙方決定各派幾名人員前往宛平城調查,王冷齋亦在其列。

出發前,王冷齋得到消息,駐豐臺日軍一大隊約500余人攜炮6門,由大隊長一木清直率領,向盧溝橋進發。途中,同行的“中國駐屯軍”步兵旅團第一聯隊聯隊長牟田口廉也,多次以時機緊迫為由,幾番要求王冷齋當即處理。當然,他們所謂的處理方案,就是放日軍進城。王冷齋均頂住壓力拒絕了。

當車駛達離城兩里的宛平城外的唯一制高點沙崗時,王冷齋已見公路右側及鐵路涵洞一帶都被日軍占據了,槍炮排列就緒,儼然一副戰斗準備。這時,日方同車的寺平忽然要王冷齋下車,并說:“事態已經十分嚴重,現已來不及等待調查談判,只有請你速令城內駐軍向西門撤出,日軍進至東門城內約數十米地帶再商量解決辦法,以免沖突。”

“我來只負責調查的使命,”王冷齋還是這句話,“你所提我軍撤出、你軍進城的無理要求,離題太遠,根本辦不到。”

寺平不死心,又來了招裝傻:“平日日軍演習都可以穿城而過,何以今日不能進城?”

王冷齋當即駁斥:“我在這里從未允許你們演習部隊穿城而過,你所謂先例在何月何日?請給我一個事實的證明。”

見王冷齋這么“冥頑不靈”,對方有人按捺不住了。“中國駐屯軍”步兵旅團第一聯隊副聯隊長森田站出來直接綁架了王冷齋,想用武力恫嚇達到威脅王冷齋讓步的目的。王冷齋仍堅持調查原議,并斥他們前后矛盾,指出“若事態進一步惡化,將全由日方負責”。

雙方僵持良久,日軍無法,只能放行。后來王冷齋還寫詩以記:

挾持左右盡弓刀,

誰識書生膽氣豪。

談笑頭顱拼一擲,

馀生早已付鴻毛。

(《盧溝橋抗戰紀事詩四十首》其十)

事變爆發,誓死打好宛平保衛戰

王冷齋一行人進城時,已是8日拂曉五六點了。所謂的搜人工作還沒有什么實質性的展開,城外日軍打響的槍聲便徹底終結了這個荒謬的搜人行動。

王冷齋當場向櫻井等人質問,并聲明日軍首先開槍破壞大局,應當負起釀成事變的責任。事已至此,櫻井還試圖粉飾:“開槍或出誤會,當努力于此事的調解,勿使擴大。”可是后來日軍還是繼續向城內射擊,甚至以迫擊炮攻城。

日本對中國的侵略戰爭,終于連最后的遮羞布也一把扯開了。

據王冷齋回憶,7月9日以后,日軍仍不斷向宛平城開槍開炮,而我方雖然多次向日方進行緊張的交涉,雙方也簽訂過停火的協定,只不過是一紙空文。后來他才明白,這是日軍的緩兵之計,以便爭取時間調集更多的軍隊,發動更大規模的侵華戰爭。

20多天的槍林炮雨,20多天的頑抗堅守,宛平城內軍民同心,頑強抗敵。其中,在盧溝橋地區駐守的第二十九軍一位名叫金振中的營長,還喊出了“寧為戰死鬼,不作亡國奴”的響亮口號,大大鼓舞了抗戰軍民的心志。

最后,王冷齋和部隊奉命撤離。有人為王冷齋全身而退慶幸,而他本人卻嘆道:“予則以為不能與城共存亡為不幸也!”