民族高校大學生人際沖突的影響因素研究

柴瑋祎 嚴秀英

【摘 要】本研究以朝漢學生聚集的民族綜合性大學為例通過分層取樣選取456名被試,采用朝漢大學生人際沖突來源問卷探討朝漢大學生人際沖突的影響因素。最終得出朝漢大學生人際沖突問題處于輕度狀態,且在專業上有顯著差異。另外,被侵犯是影響朝漢大學生人際沖突的首要因素。

【關鍵詞】人際沖突 影響因素 朝漢 大學生

【中圖分類號】G647 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-4810(2015)08-0002-03

人際沖突是人際交往中不可避免會發生的行為。處于“心理斷乳”關鍵期的大學生生理、心理發展并未成熟穩定,社會經驗不足,在與同齡人交往中常產生語言和行為沖突及一些極端行為。長此以往,會使他們產生失望、焦慮、憤怒等不良情緒,或自我封閉、逃避現實、自暴自棄的傾向。

在提倡各民族和諧共處的今天,多元文化聚集的高校中不同民族學生間保持和諧的人際關系顯得尤為重要。本研究選取的延邊大學是一所具有鮮明民族特色的綜合性大學,不同于內地的民族分布刺激著大學生的生活,增加他們人際交往機會的同時也使他們面臨著更多的人際沖突。民族身份、文化傳統等的差異,特殊的家庭人際關系網構成朝漢大學生人際沖突的重要原因,形成了與一般高校的鮮明對比,也是大學生族際沖突的一種折射與縮影。因此,本文借探究朝漢大學生人際沖突的影響因素,以幫助朝漢大學生增強心理適應能力,提高大學素質教育質量,加強各民族文化共生共享,補充朝漢大學生人際沖突解決辦法的理論建議。

一 大學生人際沖突的影響因素的研究

對于人際沖突的定義,國內外學者并無統一意見。在此,我們認為人際沖突是一種廣泛存在的社會現象,是人際關系中的一種對立行為,表現為人際關系雙方之間的緊張和對抗,包括互相不理解、不信任、懷疑、敵意和對抗。人際沖突的雙方都有的主觀感受會產生帶有主觀體驗的沖突行為,常表現為人與人之間排斥、敵視和侵犯。

1.大學生人際沖突的影響因素

人際沖突的過程是一個動態、不斷改變的歷程,也是客觀存在的,是人際互動過程中不可避免的現象。本文所探究的朝漢大學生人際沖突是指朝鮮族大學生和漢族大學生之間由于差異、被侵犯、個性、溝通方面的不協調所引發的交往緊張狀態和對抗過程。

第一,人際交往中氣質、個性的差異常使人產生不愉快的感覺,當代青年“自我為中心”的特征也嚴重阻礙了人際交往,誘發沖突。研究表明,在個性和性格中存在心理偏差或者人格障礙的人更容易產生人際沖突。第二,對溝通技巧知之甚少的大學生不敢、不愿、不懂、不善溝通,因此而產生的溝通障礙時有發生。受電子科技的影響,沉迷于虛擬世界的“宅男、宅女”面對面的交流越發困難,使得雙方想法被壓抑、溝通質量欠佳。而且,在跨民族溝通中,由相異語言造成的溝通障礙也成為影響跨民族人際沖突的重要因素。第三,在校內外有限資源的分配上因競爭而產生的利益爭奪也是誘發因素之一。為了這些無法增加的資源,雙方一旦成為競爭者,沖突就在所難免,難以調和。第四,由習慣、認知的差異,民族間宗教、文化傳統的差異帶來的人際沖突也占據了一定的分量。如果成員彼此行為模式差異過大,就會產生不理解、拒絕的現象,形成一種主觀體驗的對立行為,即沖突。

2.大學生人際沖突的應對方式及效果

托馬斯提出回避、強迫、遷就、合作、折中方式五種應對人際沖突的策略。而中國大學生多采用“合作、折中”“遷就、回避”和“抗爭”策略,但調解能力并不強,這與大學生人際交往區域限制、缺乏人際沖突調解的訓練與實踐經驗有關。

二 研究對象、方法與過程

1.研究對象

本研究采取分層抽樣方式對延邊大學535名被試進行問卷調查,通過專業、年級、性別、民族、是否為獨生子女和地域來劃分。實發問卷535份,回收492份,回收率91.96%,有效問卷456份,有效率92.68%。所有被試均未接受過系統的相關測驗。

本研究被試頻率分布如下:以專業分,人文社科類121人(26.5%),理工農醫類111人(24.3%),語言類111人(24.3%),體育藝術類113人(24.8%);以年級分,2011級153人(33.6%),2012級171人(37.5%),2013級132人(28.9%);以性別分,男性168人(36.8%),女性288人(63.2%);以民族分,朝鮮族235人(51.5%),漢族204人(44.7%),其他民族17人(3.7%);以是否為獨生子女分,獨生子女317人(69.5%),非獨生子女139人(30.5%);以地域分,來自城市237人(52.0%),來自縣城118人(25.9%),來自農村101人(22.1%)。

2.研究工具

第一,本研究使用自編的朝漢大學生人際沖突來源問卷,采用5點計分法,包含差異、被侵犯、溝通、個性4項因素。

第二,數據統計使用SPSS17.0。

三 研究結果與分析

1.朝漢大學生人際沖突影響因素的因子分析

對問卷進行因子分析,最終生成差異、被侵犯、個性、溝通4個因子。(1)差異:由于在語言、習慣、行為上存在差異,或由認知差異而引發的沖突。(2)被侵犯:為保護被侵犯的權益或精神、物質而引發的沖突。(3)個性:由于個性、信仰不同產生的不包容所引起的人際沖突。(4)溝通:由溝通渠道不暢、信息交流不夠或被曲解引起的不信任、不尊重的人際沖突。

2.朝漢大學生人際沖突來源問卷結果分析與討論

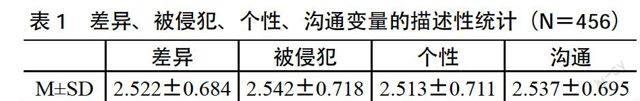

第一,描述性統計結果與討論。

總體上看,朝漢大學生人際沖突處于輕度狀態(見表1)。作為具備知識、技能和思想道德修養較高的當代大學生,多數能保持良好的交際自控力。大學生的主流群體“90后”在個性上有一定共性,彼此了解并認同。但處于以自我同一性的形成、更為成熟的人際關系以及向成人角色的過渡為標志的青年中期的他們,突然從備受保護的客觀環境進入大學,對各種人際關系的分析、判斷,受到不成熟社會性的制約使他們找不到有效的途徑,因而產生人際矛盾,但礙于道德的約束,他們傾向于將矛盾淡化,盡力控制人際沖突的發生。

此外,4項因素極大值均接近5,大學生中也存在個別較嚴重的沖突。進入大學后,他們在專心考慮、探索、確立自我的過程中,少數處于彌散型狀態的人在自我同一性確立上不能獲得共享的同一性從而無法滿意地融入社會、恰當地處理人際關系,加上自控力的缺乏,易產生極端行為。

相較而言,被侵犯的均值最高(M=2.542)。當代大學生多為獨生子女,習慣唯我獨尊,認為所有人都應承認、支持、接納自己,在交往過程中稍有不滿意就會覺得被侵犯或侵犯他人,這種以自我為中心的特征恰是大學生人際沖突的癥結所在。

第二,人口統計學差異。

一是不同專業、年級、地域的差異分析結果與討論。通過單因素方差分析(見表2)。不同專業的朝漢大學生在4項因素中均存在顯著差異。人文社科類學生(以下簡稱文科生)在4項因素中均值最小,即人際沖突處于輕度狀態,而其他三類專業均為中度。此外,文科生與語言類和體育類學生在4項因素中都呈現顯著差異,與理工農醫類學生(以下簡稱理科生)在差異、被侵犯、溝通3項因素中呈現顯著差異,且前者強于后者。在個性因素中,理科生和體育藝術類學生表現出顯著差異(P=0.035)。

大學是向職場過渡的時期,較為穩定的職業個性特征形成后對人際關系產生較大影響,因此專業學生間表現出極為顯著差異。文科生表達力強、善于溝通,在人際交往中顯出優勢。相較而言,“理性、直接、沒情趣”的理科生在溝通中喜歡用枯燥、尷尬的封閉式問題,易造成溝通的不協調;雖然語言類學生研究語言,卻不善在實踐中運用;此外,根據Y-G人格測驗調查表顯示,藝術類大學生有與普通大學生不同的人格特質,他們過于追求個性,且攻擊性強,不愿聽他人意見,氣量小、承受力差,一旦事與愿違多采用極端方式,較易形成極端人際沖突。而每天接觸枯燥、精細內容的理科生謹言慎行的性格與思想活躍、特立獨行的體育藝術類學生形成強烈的個性對比,產生顯著差異。

此外,社會政治經濟的巨變強烈沖擊著大學生的思維模式、價值觀念,這使得社會閱歷較淺的大學生心理過早成熟,產生極為相似的處世態度,因此不同年級的學生對4項因素的態度并未表現出顯著差異。但是,延邊大學朝鮮族達40%左右,新的語言、被“朝化”的生活方式使大一新生對突如其來的變化無法完全適應,通過長期生活學習,適應了本地文化,克服差異,因此2011級和2013級在差異因素中表現出顯著差異(P=0.032)。此外,根據佩里的大學生思維轉變階段論可認為大一新生處于二元論階段,對問題的看法非彼即此,絕對化的思維易激化人際關系;大三學生進入約定型階段,他們在分析事物時既能堅持約定俗成的立場和觀點,又能適時做出調整,恰當地避免人際沖突的發生。

城鄉一體化建設使城市與鄉村的差距減小,信息化時代使人們的交流過程跨越了地域的限制,加之青年學生對新事物接受力較強,因此不同地域的大學生人際沖突產生的可能性就更小。被侵犯因素中農村相較于城市(P=0.024)、縣城(P=0.040),個性因素中農村相較于縣城(P=0.019)均表現出顯著差異。雖然城鄉差距越來越小,但畢竟存在一些甚至更大的差異。一般來說,城市學生家庭條件優于農村學生,極易表現出優越感,多數人都較為自我,不懂換位思考,所以人際沖突較易產生。

二是在不同性別、民族和是否為獨生子女上的差異分析結果與討論。通過獨立樣本T檢驗,3個分組變量在4項因素中均不存在顯著差異。

當今社會提倡男女平等,男性和女性要進行相同的社會活動、承擔相同的社會家庭責任,雖然他們的能力不相上下,但由于女性姣好的容貌、性格等優勢可以幫助她們取得更好的人際關系。但同時受到缺乏集體觀念、過分求全責備、常以挑剔和防范的眼光看待他人等因素的局限,阻礙了她們拓展人脈,成為引發人際沖突的根源。

朝漢民族間的人際沖突水平處于輕度。在對待差異和溝通問題上,漢族大學生要稍微嚴重(P=2.581,P=2.569)。在延大,漢族學生被認為是“少數民族”,與朝鮮族不同的民族特征使人際交往變得復雜,常產生孤獨、缺少支持和關愛等感受,導致他們不自信,渴望又排斥人際交往,產生壓力、發生摩擦。雖然一個民族與另一個民族間的差別常被夸大產生民族形態曲解,當這種曲解不斷積累,就形成民族偏見產生族際沖突,但朝漢兩民族并未表現出顯著差異和民族偏見。

此外,無論獨生子女與否,他們的人際沖突狀態都處于輕度。經濟的發展使人民生活水平日益提高,富足的生活使孩子的需求得以滿足。因此,獨生子女與非獨生子女的個性差異并不明顯,他們在人際交往過程中展現出相似的能力。雖然如此,獨生子女的父母在關愛及與其相處的時間、財力等方面會優于非獨生子女,致使其形成高傲、自我、不愿分享的特征。進入大學后,平等的地位、沒有家長的呵護、較弱的情緒穩定性都會誘發他們的人際沖突。因此,差異和個性兩個因素中,獨生子女(M=2.534)較非獨生子女(M=2.464)稍嚴重。在被侵犯和溝通兩因素中,非獨生子女(M=2.578)較獨生子女(M=2.527)稍嚴重。由于非獨生子女多和成年人相處,思想更為成熟、主動性更高、性格外向、會恰當地保護自己的權益不被侵犯,大學中成年人的交往方式使他們在交往中如魚得水。

四 研究結論與建議

1.研究結論

第一,朝漢大學生人際沖突情況并不嚴重。差異、被侵犯、個性、溝通4項因素對朝漢大學生人際沖突造成影響較小。

第二,人文社科類學生人際交往技能較強,沖突發生率最低。

第三,被侵犯是形成朝漢大學生族際沖突的首要因素。

2.建議

第一,加大心理健康教育工作投入,開展沖突教育,減少人際沖突的發生。雖然朝漢大學生的人際適應力較強,但對依然存在的人際沖突問題,學校應加大對學生心理健康教育工作的投入與重視,將沖突教育提上日程。學校應該從入學之初就有意識地對學生傳達避免人際沖突的方法,幫助他們樹立正確的人生觀、交友觀。通過開設有關課程或講座,豐富大學生的理論知識;通過開展校園文化活動和社會活動豐富實踐經驗,為進入社會做好準備。

第二,調整對各個專業學生的教育理念與教學方法,改善大學生人際交往狀況。當今社會復合型人才急缺,“兩耳不聞窗外事,一心只讀圣賢書”的做法是走不通的。社交生活的缺乏使他們面臨人際危機時不是逃避就是沖突。針對不同專業的學生,結合自身局限性,社會、家庭、學校通過對教育理念與教學方法的調整,比如摒棄那些傳統觀念,綜合評價學生,幫助他們全面發展,釋放心理束縛,完成自我突破,形成良好的人際關系。

第三,結合個體特征,設定合理的人際期望;學會正確的自我宣泄,提高情緒調節能力。恰當的人際期望可以引導人際關系走向成功。結合個體特征,建立符合自身的合理期望,從“現實”走向“理想”。此外,學會寬容、接納自己,學會合理歸因,通過自我調節和自我宣泄避免人際沖突的發生。

第四,開設跨民族課程,促進各民族的交流與理解,減少族際沖突的發生。民族文化認同是族際交往的前提條件。高校通過開設跨民族課程,加強各民族文化的共生共享,推進民族交流、增進了解,不僅增加民族認同感、擴大學生的交際圈、拉近不同民族學生間的距離,還能推動少數民族文化的傳播和發展。

參考文獻

[1]翟秀軍.藝術類與非藝術類大學生人格特質的比較研究[J].周口師范學院學報,2007(5)

〔責任編輯:龐遠燕〕