經濟新常態下的人社工作之三:結構調整

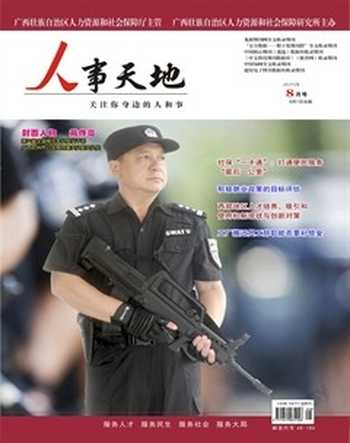

董志超

中國目前經濟結構優化升級,發展前景更加穩定。2014年消費對經濟增長的貢獻率超過投資、服務業增加值占比超過第二產業、高新技術產業和裝備制造業增速高于工業平均增速、單位GDP能耗下降等數據表明,中國經濟結構“質量更好,結構更優”。

一、服務業發展將促使更多人從“二產”轉移過來

目前中國服務業比重在逐年增加,但與發達國家相比還有較大差距,中國服務業比重40%左右,美國已經達到60%左右。目前中國農業人口急速下降,農村轉移勞動力已經進入“劉易斯”拐點,人口紅利正逐步下降。那么,很顯然,服務業的發展將使得原來在第二產業工作的人進入服務業。傳統的從業者將有很多人轉入服務業,尤其在一線、二線城市。城鎮化、老齡化也都將帶來相應服務產業的發展。這就需要人社部門做好規劃基礎上,以職業為核心,進行基礎性職業教育、就業等政策的制定與實施。包括:職業資格、教育培訓等相關政策。比如:從農村進入城市的婦女,她做保姆、月嫂,賺的錢比她在農村多得多,但她如何能夠實現自己的愿望,相應行業、企業是否規范用工,消費者能否得到放心的服務……甚至她們想在城市創業,辦自己的小服裝店、小美容店能否獲得小額貸款,她們的社保如何解決后顧之憂等等。甚至,面對大量的留守兒童、留守老人,又應該如何保證對他們的照顧……這些從業人員有很多出于各種原因沒有參加社保,這些將構成隱患。

二、互聯網將對許多行業從業人員的工作產生沖擊

互聯網對傳統產業的沖擊大浪滔天,除了傳統零售業面對電商節節敗退,互聯網還對傳統金融服務、郵政、醫療衛生服務、教育產業、移動通訊渠道供應商、傳統制造業等產生巨大的沖擊。許多人們熟悉的門面和服務都將隱退。很顯然,大量的勞動力將從這些產業中轉移出來。國有郵政服務部門被越來越方便的民營快遞業取代,在線教育使得優質教育資源可以共享,傳統的教室、教師、黑板都將以網絡、微信、各種體驗設施的形式出現,中移動、五大銀行也要面對互聯網金融、微信平臺的沖擊。甚至越來越多的公共服務也可以通過互聯網、物聯網方便快捷地完成,那些在“一站式”服務柜臺工作的公務員們將很快失去現在的工作。ATM機、自動掛號機等等也將使相應的人員逐步退出現在的工作崗位。現有人員的年齡結構、知識結構都處于過渡期,如果沒有預案,新的失業大軍將會出現。同時,互聯網也將創造大量新的就業機會,這需要有準備的人。

三、自動化將使越來越多的操作工型職業退出歷史舞臺

隨著人工成本的不斷上升,機器人應運而生,它不僅可以節約成本,還可以在許多人無法承受的惡劣環境中取代人去作業,甚至在軍事領域。人工智能的發展將使得許多過去由人完成的工作轉由人工智能機器人完成。除了在自動化生產線中已經成熟的機器人外,機器人在服務領域、軍事領域都將大顯身手。無人駕駛汽車將會大大改變人們對交通出行的認識,許多你熟悉的職業將會改變存在方式。司機?駕校?交警?停車收費員?家政服務員?郵遞員?人們不禁要問,哪些才是機器人難以進入的領域?哪些職業是自動化還不能完全取代的職業?那就是創造性職業,面對更多不確定性因素提供服務的職業,這就需要人們不斷提高綜合運用知識的能力。你知道多少,你能操作什么,在這些方面計算機比你強很多。“知識再多,多不過百度”,“知識就是力量”變為“知識有用才有力量”。

四、戰略性新興產業帶來的結構調整

新材料、新能源、生物制藥、空間技術、海洋工程等等都將產生新的就業領域,我們正處于科技革命的突破期。新的產業需要具有新知識技能的產業工人、專業技術人員。農民從種地為生轉為城市綠化服務、轉為建筑工人……新興產業需要大批熟悉光通訊技術、生物基因技術、海洋工程技術的人才。包括傳統產業也在新技術的沖擊下轉型升級,更多數字化智能加工設備需要有相應知識技能的人才來操作。現在各地都在說“戰略性新興產業”,并把其作為本地區發展的戰略方向,那么相應的人才從哪里來?有無培養基地,引進人才能否安心工作并發揮積極作用就成為困擾當前發展的重要問題。某地把空間運載火箭及配套產業作為重要發展產業,但現在的年輕人與50年代“天當房地當床”的創業者完全不同了,雖然他們也是創業者。

五、產業轉移帶來的地區人力資源結構調整

產業轉移是個自然規律,發達國家勞動密集型產業向發展中國家轉移,高耗能項目向不發達地區轉移是個普遍規律,國際如此,國內也如此。發達地區與欠發達地區之間發展階段的時間差形成了這種轉移。我國中西部地區已經制定了承接東部地區產業轉移的政策安排,東部地區與此同時也不得不進行產業結構調整。隨著勞動力成本的不斷上升,中西部地區的條件改善,一些加工型企業越來越多地青睞還有人口紅利的地區。

六、區域協同發展帶來的人力資源結構調整

現在的發展越來越重視區域合作,無論是國際還是國內,因為區域合作帶來的效益遠遠超過行政區劃畫地為牢的經濟發展模式。這就使得地方政府不再是關起門來說“自家事”。過去是手不要伸到別人的“一畝三分地”里,而現在則需要區域協同發展理念下的人力資源配置,與過去“搶人搶錢搶項目”就有很大的不同。哪些項目放在那里最優,區域之間如何做好上下游產業鏈之間的配合,是大格局的謀劃,這就要求人力資源和社會保障部門及其他政府部門能夠超越自我,在整合資源下,一體化地設計區域發展政策。

七、微小企業、創客、自由職業者將越來越多

從產業規模上看,中小微企業占90%以上,現在自由職業者也越來越多。大企業講求規模效益,更多地采取自動化手段和工業機器人取代日益高漲的人工,而無法用大規模自動化取代的領域就是大量的個性化服務領域。這就給人社工作帶來新的挑戰。如何設計有區別的社保政策,扶持中小微企業、勞動密集型企業的發展?如何為這些群體提供有效的服務?

八、體制性就業結構的調整

李克強總理最近提出機關事業單位“停薪留職”政策,促進體制內人才向體制外流動。如果一個國家大量人才集中在吃財政飯的體制內,則創造財富的人越來越少,分割財富的人越來越多,這是不正常的現象。大眾創業,萬眾創新,就是要讓更多人進入到“創造財富”的領域。隨著政府職能的下放,自貿區的建立,原有政府機關工作人員將會有所減少,大量機關人員要充實基層,同時,機關企事業單位養老保險制度的并軌,也促使一些人員開始考慮向體制外流動。創業是有風險的,如何降低創業者的創業風險,是鼓勵更多人創業的重要因素。

總之,產業結構在變、企業規模結構在變、從業人員業態在變、發展模式在變,我們的政策結構也要變。這些變化需要:社保的統籌,保障人員的自由流動、區域性質的規劃而不是行政區劃下的規劃以及有效的教育培訓平臺建設。這些變化需要:人社部門更好地從實際出發而不僅僅是從本部門的職能出發,從提供針對性有效服務出發,而不是僅僅是從管理出發制定和執行政策。

(作者系中國人事科學研究院企業人事管理研究室主任、研究員,廣西人力資源和社會保障客座研究員)