淺析文化資源向文化產業資源的轉化

鄭洵

摘??要:隨著文化產業的興起,學界對文化資源及產業資源的研究不斷深入,本文立足中國文化資源轉換率偏低的現實背景,從必要性、基本要求、轉化條件、過程及意義等方面,對文化資源向文化產業資源轉化的問題進行了探索與研究,在研究轉化過程中,構建了相關流程圖,從四個階段切入,詳細說明了轉化步驟,旨在為實踐奠定基礎。

位于廣東省中山市的岐江公園,前身是始建于20世紀50年代初的粵東造船廠,在歷經近50年的風風雨雨后于1999年破產,它見證了新中國工業化進程的種種輝煌與艱辛,因此,設計者在改造過程中并沒有將其毀壞,而是充分利用了造船廠的工業元素和原址生態環境,在廠房與機器的基礎上,將其設計成一個開放式的休閑場所,創建了公園和園林空間。2009年11月7日,岐江公園因其設計“很關心恢復剩余的結構與現有的城市范圍連接,負擔起保護環境的責任”而獲得了美國城市土地學會(Urban?Land?Institute)頒發的“2009年度ULI全球卓越獎”。

(四)以“整合優化”為動向,進行“集群性”轉化

經濟全球化的今天,市場競爭已經從企業發展戰略向產業集群戰略演變,產業集群通過協同效應展現出了巨大的競爭優勢,成為促進區域經濟發展的主要力量[6]。整合優化是合理配置文化資源、促進其向產業資源集群性轉化的前提。

文化資源的整合優化即是將文化資源的產業化開發作為一個系統,使系統內各種文化資源通過聯系、滲透、互補等方式,組成合理結構,實現整體優化、發揮最大功能[10]。對文化資源的整合優化而言,首先需對資源市場進行調研、評估與規劃,這是整合優化的基礎,以避免雷同與浪費現象;其次,因同區域的文化資源既有其獨特性,又具有相互依存的關系,面對文化資源系統中的特征和重點,必須進行先后排序;最后,需加強文化要素的同類歸集和同質整合,促使文化資源發揮整體優勢,實現產業轉化的規模效應以及價值的最大轉化。

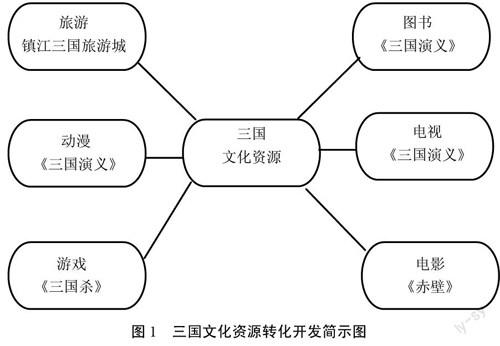

此外,產業鏈的形成與發展也是集群性轉化中至關重要的一環。文化產業生產流程的各個環節之間可以形成核心產業、支持產業、配套產業、衍生產業為一體的產業系統,從而帶動多層面多維度的開發和發展[10]。然而,我國很多文化資源的產業轉化都是打一槍換一個題材,在對資源實現產業鏈的挖掘上并未真正形成輻射。以作為文化資源的“三國”文化為例,其轉化中所形成的產業鏈主要是基于本身的豐富性(如圖1所示),而非經過規劃與整合,所以該產業鏈上的產品處于各自為營的局面,無法合力形成品牌,集群效應低下。

圖1??三國文化資源轉化開發簡示圖

三、文化資源向文化產業資源轉化的過程

(一)轉化的條件

1.社會條件

為了實現文化資源向文化產業資源的轉化,社會應該保障其轉化的經濟、社會條件和環境,保證其他資源與相關因素的提供,促成其向文化產業資源轉化。

2.行為條件

文化資源的產業轉化必須尊重文化產業發展的內在基本規律,在文化演進邏輯與經濟邏輯這兩種邏輯的相互作用下,最大限度地挖掘文化資源的經濟效益潛能,使其通過整合優化成為文化產業資源進而產生效益和利潤,同時,實現文化要素的產業化流動,用市場手段和規律引導文化資源的合理配置。

3.制度條件

采取對自然資源立法、知識產權保護等方式,使文化資源轉化為產業資源的風險降至最低,保障實踐者的根本利益,實現文化資源轉化后的雙重成效。

(二)轉化的過程

文化資源向文化產業資源的轉化是一個動態的過程。其步驟如下:

1.甄別與評價階段

對文化資源進行客觀、科學地評價與度量、把握各類文化資源的特性是合理轉化文化資源、將文化資源優勢轉化為文化產業資源優勢,進而發展成為了文化產業優勢的前提。

并不是所有的文化資源都可以被開發利用形成文化產業資源的,在這個過程中,首先要甄別哪些文化資源是可以進行轉化的,哪些是必須進行保護的。對于完全屬于文化事業范圍的文化資源則無法進行產業化經營;對于不屬于文化事業、但市場潛力較小的文化資源則不具備產業化經營的條件;對于介于文化事業和文化產業之間的文化資源及文化產業特色強、市場潛力大的文化資源才可以選擇被轉化與開發[4]。

甄別之后,即對這些能夠被轉化、開發及利用的文化資源進行評價,分析其價值、可持續發展空間及產品市場,由此確定轉化開發投入的力度與規模。

2.整合與集結階段

對文化資源的整合是對有價值的文化要素自覺綜合結構化的過程。沒有進行整理的文化資源,例如傳說、壁畫、文物古跡、民俗建筑等,以歷史遺存的形式分布在生活中,對這類資源最重要的應當是注入時代精神,使之能夠與當代的人、事物發生互動,再通過對相關資源的補充開發,最終成為具有完整市場吸引力的產業資源。具體步驟如下:(1)對文化資源要素進行總結和比較,然后進行優化,在此基礎上構建文化產業資源結構框架,定位各要素;(2)將類似的、能夠產生相似的綜合性效益的文化生產要素進行集結,打造區域文化產業鏈,形成規模效應和協同機制;(3)在以產業化為導向的運作中,投入一定數量的資金或實物用來擴大資源的轉化、開發、利用與生產。由此,文化生產要素被納入到文化產業運作的關聯中,可充分發揮其各自的職能與功能,將文化資源中的文化符號轉化為產業資源中的文化商品與服務。特別地,在轉化的過程中,需要有創意、高新技術與現代化的商業模式作為支撐[11]。

3.組織與實施階段

對文化資源轉化為產業資源的組織實施,是指依據在整合與集結階段所構建的結構框架及定位以及具體的整合、利用、開發方案來實施文化資源的轉化,完成既定的各項內容。通過組織與實施階段,將文化資源所包含的經濟價值彰顯出來,付諸于實踐,并將文化資源轉化為產業資源。

4.檢查與反饋階段

這一階段的任務即是將產業資源面向市場,讓市場檢驗資源轉化結果的合理性與正確性。在經過市場的配置與確認后,文化資源成功實現向產業資源的轉化。此外,該階段還將對上一階段的規劃與實施進行評價,特別是轉化過程中的針對性、為我性、保護性與集群性,旨在為下一階段(產業資源發展為文化產業)的工作奠定基礎。

文化資源向文化產業資源的轉化示意圖如圖2所示:

圖2??文化資源向文化產業資源轉化途徑

四、文化資源向文化產業資源轉化的意義

中華文明5000?多年的發展歷程,積累了極為豐富的文化資源,其經濟價值難以估量,倘若能使這些文化資源成功轉化為文化產業資源,就極可能發展出具有區域特色的文化產業,如閩南的布袋戲文化、江南的古鎮文化、西藏的宗教文化、嶺南的早茶文化等,這些類型各異的地域文化,不僅為區域商品生產奠定了深厚的文化底蘊,通過產業化的介入,還能夠引導人們的生產、交換、分配和消費活動,成為推動地區經濟增長的強大力量,帶來文化與社會價值的持續性增值,最終為促進文化產業的繁榮發展奠定基礎。

參考文獻:

[1]?徐浩然,雷琛燁.文化產業管理[M].北京:社會科學文獻出版社,2006.

[2]?中國經濟網.http://www.ce.cn/culture/gd/201501/23/t20150123_4?417470.shtml,2016年6月24日第一次訪問.

[3]?方董平.文化資本的理論與實踐研究[D].廣西師范大學,2007.

[4]?嚴荔.四川文化資源產業化開發研究[M].北京:經濟科學出版社,2009.

[5]?李發平,傅才武主編.文化資源、文化產業、文化軟實力[M].北京:中國社會科學出版社,2011.

[6]?牛淑萍.文化資源學[M].福州:福建人民出版社,2012.

[7]?呂慶華.文化資本的產業開發[M].北京:經濟日報出版社,2006.

[8]?陳鋒.文化資本導論[D].中共中央黨校,2005.

[9]?劉雙,李偉.論文化資源到文化資本的轉化[J].知識經濟,2008(1).

[10]?潘琪.“三國”文化資源的多維產業開發研究[D].暨南大學,2012.

[11]?劉貴華,張瑤.轉化文化資源優勢推動文化產業發展[J].江漢大學學報,2010(3).

[責任編輯:艾涓]