文天祥《草書謝昌元座右辭卷》賞析

郭世嫻

文天祥(1236 1213)是南宋名臣,以忠義之名著稱,書法作品傳世不多。目前所見傳世墨跡僅三件:《草書謝昌元座右辭卷》《宏齋帖》《木雞集序》,分別藏于中國國家博物館、故宮博物院和遼寧省博物館。

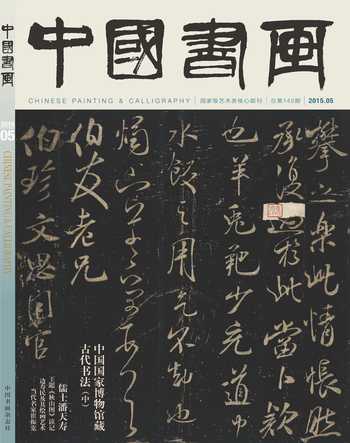

國博藏《草書謝昌元座右辭卷》作于南宋咸淳九年(1273),紙本,縱36.7厘米,橫335.7厘米。座右辭四十四行,字體稍大。其后文氏跋語二十七行,字體稍小。此卷包首題簽為清乾隆帝行書“文天祥書謝昌元座右辭,內府鑒藏”,下鈐“神品”“乾隆宸翰”二印。卷后有宋人王應麟、元人蔣巖和明人萬韞輝、邾智、廖駒、程啟光的題跋。另有謝氏后人謝源書謝昌元行實一則。

一、《草書謝昌元座右辭卷》的書寫內容及相關問題

文天祥書寫這篇作品時,他和謝昌元都在湖南,有機會得以交往。謝昌元在《座右辭》中引用東漢冀州刺史蘇章的故事,闡發自己對于世道人倫的看法。蘇章之事見于《后漢書·蘇章傳》云:“故人為清河太守,章行部案其奸臧。乃請太守,為設酒肴,陳平生之好甚次。太守喜曰:人皆有一天,我獨有二天。章曰:‘今夕蘇孺文與故人飲者,私恩也:明日冀州刺史案事者,公法也。遂舉正其罪。州境知章無私,望風畏肅。”謝昌元認為,蘇章并不是正直無私而是“賣友買直,釣名干進”,文天祥以后學自稱。對謝昌元的看法非常贊同。認為“足以樹大倫,敦薄夫。救來學之陷溺而約之正”,并稱贊謝昌元為“真仁人”,贊美之情溢于言詞。

謝昌元其人史無專傳,據《宋季忠義錄》記載,南宋末年謝昌元曾和友人趙孟傳、袁鏞相約共同抗敵,袁鏞一人先行,謝昌元與趙孟傳背信棄義。沒有按照約定去支援袁鏞,反而投降了元軍,以致袁鏞寡不敵眾被捕身死。謝昌元降元以后。雖累辭不拜,最終還是被賜為禮部尚書。據《宋史·文天祥傳》載,文天祥被俘到燕京后,原宋降臣王積翁、謝昌元等人擬上表請釋文天祥為道士,被留夢炎所阻止,文天祥最終被元軍殺害。史樹青先生曾在《文天祥書謝昌元<座右自警辭>跋》中結合相關資料對謝昌元的生平進行了考證,他總結道:“可知謝昌元一生,前期倡言周、孔之道,人倫之本,論文談兵,濟時捐俸,為文天祥所景仰,且書昌元所撰《座右自警之辭》以贈之。并贊昌元‘足以樹大倫,敦薄夫,救來學之陷溺而約之正。譽之為‘真仁人。孰料物換星移。世更事改,曾幾何時,一貫以敦友道、扶世教為己任之君子,竟成為賣友求榮、釣名干進之降人。此天祥生前所未及料,昌元有負亡友多矣。”

二、歷代對文天祥書法的品評

1.對《草書謝昌元座右辭卷》的品評

文天祥歷來被視為忠義之臣的榜樣,然而對其書法,后人多語焉不詳。《草書謝昌元座右辭卷》卷后題跋中,涉及書法的評論也很少,如宋王應麟評價其“文山健筆”,明人廖駒評價其“辭翰兼美,觀者貴之”,明人程啟光評價其“文章之義,字劃之妙,諸老亦既言之”,但如宋人蔣巖。明人萬韞輝、邾智、謝源題跋則未涉及文天祥的書法本身。可見他們對這篇作品評價的焦點顯然不是其書法特點,而是相關的人物和事件,至于評論中的溢美之詞是否真心贊美,還是人情應酬,或是采用了微言大義的“春秋筆法”,這就是需要另外專門討論的問題了。可以明確的是,在后人題跋中,文天祥的書法不是他們關注的重點。

在《草書謝昌元座右辭卷》的歷代著錄中。也有一部分文字提到了文天祥的書法特點。清《大觀錄》中說:“(其)草書敬齋辭三百八十一字,信國跋二百八十二字,辭字結體頗大,四十四行,跋字差小,二十七,共七十一行。信國精忠大節,以一身任有宋三日祀綱常之重,臨池小道耳,無足為公軒輊。然世之寶公翰墨者,比于唐之顏平原,蓋兩公書不必同,其忠節同也。”對于文天祥而言,書法是小道,不足以作為其重要之事,但是世人對他的書法作品很看重,和唐代顏真卿的情況類似,這二人書藝不同,但忠節的品格是一樣的。《墨緣匯觀·法書》中稱其“筆法清勁,縱任不茍”。《石渠隨筆》中提到了文天祥書法的來源,認為其“極摹懷素”。但在明《寓意編》、清《裝余偶記》《石渠寶笈續編》中。則并未對其書法作出評判。

2.對《宏齋帖》和《木雞集序》的品評

對《宏齋帖》書法的評價,作者目力所及,見清代綿億在其后的題跋中稱:“文信國公氣節凜然,柄著史冊.生平未嘗以書名,而殘縑斷幅,間有流傳,后人珍如趙璧。”這里認為文天祥的書法并不出名,但是人們依然“珍如趙璧”,也是由于其人“氣節凜然,柄著史冊”的緣故。

對《木雞集序》書法的評價也很少,清吳其貞《書畫記》卷四載“書法清癯,使人心目爽然,然見者懷其忠義而更愛之,所以書畫因人重也”。這里贊文天祥書法“清癯”,也提到人們因感懷其忠義而更加喜愛他的書法。

3.古代書論中對文天祥書法的品評

古代書論中對文天祥書法提及較少,明陶宗儀《書史會要》中稱“善小篆。嘗見丹書一硯后云:‘紫之衣兮綿綿,玉之帶兮粼粼。中之藏兮淵淵,外之澤兮日宣。嗚呼!磨爾心之堅兮,壽吾文之傳兮。廬陵文天祥書。共四十四字。筆畫貞勁,似其人也。”文天祥的篆書今已不見,“貞勁”的評價倒與前面提到的“清勁”“清癯”等評價類似,后面還特意提到“似其人也”,將人品與書品聯系在一起。

三、書法史研究的意義

在書法史上。書品與人品的關系是一個被反復提及的話題,今人關于這個問題的個案研究主要集中于對顏真卿的討論,已經取得了一定的成果。文天祥書法作品很少,也較少有人進行針對性的研究,對文天祥書法的評價較為典型地體現了人品對書品評價的影響。在書法史上,類似的現象還有很多,也有不少反例,如果將這些個案分別進行深入細致的研究,在此基礎上綜合討論,必將有助于書法史研究向更深更廣的方向發展。

責任編輯:劉光