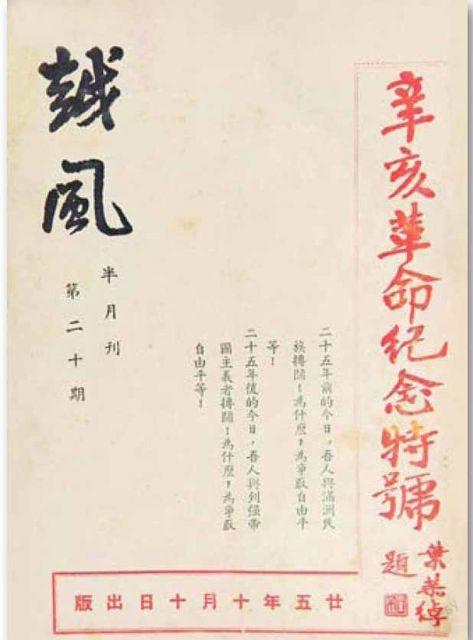

《越風》:20世紀30年代的文學期刊

陳潔 劉琦

《越風》是20世紀30年代創辦于杭州的文學刊物,致力于通過回顧浙江地區歷史人文來激發身處內憂外患的現代中國讀者的自我犧牲精神。本文將《越風》置于中國文學的場域和杭州獨特的出版環境中,以詳盡的史料著重分析了《越風》誕生的時代背景,及其與郁達夫、南社、魯迅等各方面文學力量甚至與杭州政治勢力的關系,探討《越風》的文學主張和生存狀態。和以往文學期刊研究大為不同的是,文中闡述了諸多從事文學期刊研究所要涉及的理論和視角,在此視野下,作者更關注的是期刊的社會背景和政治史料。原譯文3萬字,本文為部分節選內容,重點在于描述《越風》作為文學期刊的生存環境,由于篇幅所限,略去南社與《越風》、文學與政治等內容,在此基礎上僅保留梗概,望能達拋磚引玉之效。

[作者簡介]原文作者:Susan Daruvala,劍橋大學三一學院。譯者:陳潔、劉琦,浙江大學人文學院。

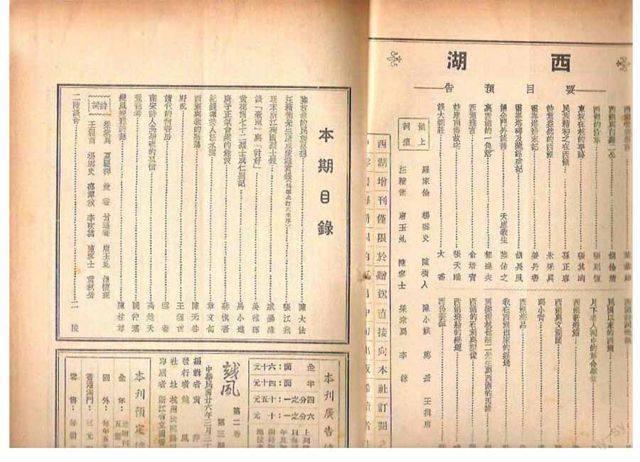

《越風》1935年10月至1937年4月期間在杭州發行。如何將其歸類卻并不容易,因其所刊載的作品不是嚴格意義上的基本文學類型。其所刊作品高度新聞化和隨筆化,但又包含了一些舊詩;它所關注的是浙江這片古時被稱為“越”的區域在文化、學術和文學等方面的遺產。與《宇宙風》《人世間》等刊物相比,《越風》避開了幽默,輕視這些刊物編輯推崇的明代公安派和竟陵派作家。它更多地受到浙江政治和新聞業的影響,較少受到現代主義作家、左翼作家和上海出版界中致力于消閑閱讀的作家之間爭奪聲望和商業成功的影響。

一

《越風》大部分內容是關于1911年辛亥革命的軼事和回憶,以及目錄學研究。所關注的歷史事件還包括了17世紀明清朝代更替時的情況,此外對宋代歷史也偶有涉及。但《越風》也和當時其他雜志一樣登載旅行散文、詩歌研究和關于物質文明主題的文章。這些散文家在不同程度上借鑒了此前的筆記和小品文的形式,一些文章以文言文寫成。出版人的重要目標是讓讀者了解他們所在地區的歷史,在對日本緊張感不斷增強的時代,通過回憶從前生活在相似動蕩時代精英們的生活來激發讀者的自我犧牲精神。例如1932年第5期上刊登的編輯部征稿要求:我們對于描述因反抗外部侵略而面臨災難的人物故事尤為感興趣,所以關于晚宋和明代的文章、歷史資料、軼事和歷史上遺漏的記錄都很歡迎。

《越風》開辟了古典詩歌專欄,并對柳亞子給予了大量關注。柳亞子善于寫作舊體詩,創辦了文學政治詩歌群體南社。提及柳亞子和南社,我的關注點并非詩歌本身,而是南社在雜志上出現所激起的歷史、社會和文學等因素相互影響的產物。關于文學元素,我將涉及體裁這一概念。Hockx在2003年出版的《風格問題:現代中國的文學社團和文學雜志,1911—1937》中指出文學(文本)和個人(非文本)風格是緊密聯系的,這顯示了個人和出版的風格以及社會關系的不可分割。其理論框架受到法國社會學家布迪厄“文化生產場域”理論的影響。

布迪厄的場域概念為理解文化產品在特定社會中如何生產提供了有效的方法。文學作為一種包括作家、出版社、發行者、批評家在內的社會活動,這些參與者相互作用,占據特定的位置。這些位置大多相對穩定,但各代理人的競爭是引起新的寫作類型、風格、模式產生的原因。布迪厄將文學生產場域作為“經濟世界的顛倒”“社會部門”(作家或文學機構)獲得象征性資本,達到能夠從強勢領域(經濟或政治)中提升自主權的程度。

為確定《越風》在20世紀30年代中國文學界的地位,首先需要以它所提出的關系術語來描述它,應稱其為文人雜志。“文人”在這里被用來意指參與受到精英推崇的特定文化活動的人。雜志上的廣告同樣營造出讓目標讀者覺得值得尊重的感覺:中國銀行杭州支行、胡慶余堂藥店、重要學術出版物等類型的廣告都很常見,消費品廣告卻幾乎不曾出現。

《越風》顯示了上海和杭州的出版界相互沖擊。雖然這一雜志與國民黨有密切關系,但它的供稿人包含了一大批“五四”新文學運動的杰出代表,包括葉圣陶、俞平伯、孫甫園、茅盾、阿英,以及對雜志創刊具有重要意義的郁達夫。因此產生了許多問題:總體來看這些作家傾向于回避國民黨,并且他們的作品有許多其他的發表渠道,為什么他們會選擇向《越風》投稿呢?這個雜志是如何創辦的?其他供稿人是誰?這些供稿人是如何受到聘用的,他們之間的聯系又是什么?我認為與南社的關聯是雜志整體輪廓形成的一個關鍵因素,并且為本文提出的兩個似乎相反的結論提供了潛在解釋:當時文學領域的代理人比我們設想的擁有更多選擇能動性和自由,但同時文學和政治領域又具有十分錯綜復雜的聯系,以至于有可能威脅到這種能動性和自由。我們不應由于政治性的內容在《越風》中出現而將這種寫作當作非文學,或者應當試著改變對現代文學種類和舊文學種類之間關系的理解。

《越風》顯示了文學領域的情況在相當程度上是由文學代理人決定的,而這些代理人的立場又是由他們的經歷和所處的復雜關系所決定的。《越風》還顯示了不能把中國文學看成單純由上海、南京、北京這些城市的文學組成,更應將中國文學看作是包含了諸多經濟因素的圖景,其中許多經濟因素的根基正是長期以來形成的高度政治化文化。《越風》受益于它對浙江的關注,反過來又決定了它的文化市場。

關于《越風》的研究,我找到唯一的非中國來源是Lynn Struve的明清沖突歷史編纂學(《風格問題:現代中國的文學社團和文學雜志,1911—1937》)。作者指出中國歷史上許多長期流傳的精英典型是在國家危難時為全中國社會的利益犧牲自己,這對于那些希望從晚明堅定的學者官員中為20世紀激進士大夫尋找典型的人們來說十分具有吸引力。這種為國家自我犧牲的精英觀念不僅是20世紀國民黨推崇的概念,同時也代表了對文學領域的構架具有基礎作用的一種現存文化偶像。事實上,在許多變形的形式中,這種觀點普遍地為現代化以前的文人和現代知識分子提供了一種重要的文學自我認同模式。《越風》對于研究文學場域具有重要意義的一個原因是它反映了特定的傳統文學形式和文學實踐的持續存在,這種重視文人價值社會構造的保留,同時也表現了“文”這一學術觀點的持續,學術向不同的解釋開放,當然也可以用包括文學在內的不同方式進行書寫。我對此提出了假設:20世紀早期的革命者為研究江南地域的明清歷史做出了持久的貢獻,他們的出版物中,相比關于災難本身,更多的是關于明代遺民的內容,人們的興趣在于描述那些對祖國被外敵侵略感到憤怒并被征服者折磨因而生活徹底改變了的人們。

二

《越風》研究最重要的資源是黃萍蓀回憶錄,其中包含大量關于他和郁達夫關系的內容。1928年黃萍蓀接觸五四運動,后來進入記者班并成為《民聲報》記者,1933年他不僅為《杭州民國日報》工作,同時也是當時《中央日報》的記者。20世紀20年代的浙江政治處于極其不穩定的狀態,革命運動在國民黨左翼的鎮壓和蔣介石政權的拉攏下轉變成“軍事獨裁的體制”。黨派之爭對新聞行業產生了一定的影響。

《杭州民國日報》迅速卷入國共兩黨及國民黨內部政治斗爭之中。1928年4月許紹棣被任命為總編,聘用胡健中為編輯。胡健中是坦率的社論作者,這使報紙在社會中獲得了一定的贊揚。此后數年,胡健中成為主編。1934年6月《杭州民國日報》改名為《東南日報》。

《東南日報》的更名反映了它的成長,取得成功的原因之一是報社在1932年購買了浙江省第一臺新式旋轉印刷機,這使得報紙以前所未有的速度生產,因而能夠與上海諸多競爭者相抗衡。此后,東南日報被重組為股份所有制公司,成為一份民辦的報紙,這一性質使它能夠繞開國民黨的控制,從而不再是政黨的喉舌。報紙的成功得益于它不僅注重地區新聞,還創辦了許多副刊,《東南日報》的文學類型副刊《沙發》包含了全國知名作家的最新新聞。

《越風》的誕生與郁達夫。1933年4月郁達夫從上海來到杭州。在郁達夫到杭州的第二天,黃萍蓀就與他建立了聯系。他得知郁達夫的行蹤立即派編輯采訪,搶在上海報紙前獲得新聞。從此他們之間展開了一段相當不平衡的友誼——郁達夫比黃萍蓀年長十三歲并且世故得多,黃萍蓀經常因反對冒險而受到郁達夫的責罵。黃萍蓀的回憶錄對這段友誼早期的發展歷程做出了精彩的說明:郁達夫到杭州不久黃萍蓀去拜訪他,帶了一捆紙說希望得到郁達夫的書法作品,郁達夫于是抱怨自己沒有優質的自來水筆,必須用北京產的最優質的自來水筆才能寫作。幸運的是,黃萍蓀有一個名為周陶軒的侄子,他的父親和祖父此前在北京為清政府供職,帶回了許多稀有的優質自來水筆。胡健中也想見郁達夫,他想讓郁達夫為《沙發》寫文章,并且愿意提供每千字10元的價格(三倍于其他作家最高稿酬的價格)。事實上。郁達夫和胡健中早在十年前也就是1924年就已經認識,當時胡健中是復旦大學的一名學生領袖,以胡蘅子的筆名在《創造周刊》發表了一些文章,而郁達夫正是這一周刊的編輯。黃萍蓀描述他們的關系為“某種程度上是一種真摯的友誼”。

杭州報紙對郁達夫的興趣超出了他的名聲和威望,具有清晰的意識形態傾向。1932年郁達夫退出左聯,因為他的作品過于個人主義和資產階級化,而他也不愿意為政治做宣傳工作(Lee《中國現代作家浪漫的一代》,1973年)。國民黨當然是反對左聯的,1930年6月,一群民族主義文學主張者呼吁結束由左聯發展引起的基于特定階級的藝術批評。之后產生了一批發表“民族主義文學”的刊物,同時,一批國民黨出版物也在支持這一運動,其中包括胡健中的《東南日報》。但是這場文學運動很快就消退了,主要原因是它未能吸引流行文學作家參與,因此將郁達夫拉入其中可能是一個有效的方法。

郁達夫也是當時中央調查和統計局的關注對象。這個由中央委員會領導的秘密組織,有自己的報紙《正報》。黃埔派系《國民新聞》和《正報》企圖合力將郁達夫從胡健中的《沙發》挖角,但以失敗告終。郁達夫具有相當的政治敏感度,能夠在面對試圖控制他的勢力時轉變局勢。1935年4月的一個重要事件為之后《越風》的創辦做好了準備。當時陳立夫和政府領導張道藩邀請一批作家、藝術家和學者進行了一場省會之旅,希望行程結束時能夠以這些賓客的名義發布一篇聲明,作為對政府不反抗日本政策的支持。最后一天的活動由郁達夫和林風眠主持,郁達夫發表了關于林逋(967—1208,隱居詩人,輕視名望,看不起司馬相如寫作奉承統治者的行為)的演講并總結道:“沒有人試圖讓我們在贊揚統治者的文章上簽字,因此我們很高興只需要欣賞美景就好。”與會者們心領神會,陳立夫和張道藩沒有得到署名的文件。

郁達夫在杭州的處境對理解《越風》出現的環境非常重要。1935年初夏,黃萍蓀向郁達夫詢問如何創辦雜志,幾小時后二人散步到吳山,郁達夫提出一個計劃:杭州出版業氛圍比上海緊張很多,他建議黃萍蓀運用與《東南日報》的關系,這會為他提供免受干涉的途徑,資金也可以通過這一渠道獲得。郁達夫還給出了三個承諾:幫助黃萍蓀獲得優秀作家的幫助;將黃萍蓀介紹給上海雜志公司的經理張靜廬,這能保證他的雜志成功分發出去;為《越風》寫作。

這些計劃取得了成果,1935年10月16日,《越風》第一期雜志出版。為什么郁達夫會決定給予幫助?黃萍蓀的敘述解釋了原因:在吳山的路上,郁達夫從歷史、文化和美學各個層面介紹了這片景色的顯著特征,引用了秋瑾的一首詩:“老樹扶疏夕照紅,石臺高聳近天風。茫茫灝氣連江海,一般青山是越中。”這些意象表面上是描寫秋瑾在爬吳山時看到的景色,事實上充滿了政治含義:夕陽中的老樹代表清王朝的衰竭,石臺高聳入云象征革命精神,最后兩句指整個國家澎湃的憤怒,青山是安徽青林山的別名,是秋瑾的革命伙伴徐錫麟的幻象。郁達夫將詩作為秋瑾的主張來解讀,秋瑾認為未來革命首先會在浙江爆發。

聯系這首詩和雜志名字“越風”,就會發現它受到了革命自我犧牲精神的感染,但是正如雜志內容所顯示,它也立足于這一區域學術和知識分子風格的傳統,這種學術很大程度上與晚明甚至宋代的歷史編纂學有關。這里不僅是秋瑾這些革命者的出生地,也是17世紀明反清勢力的據點,雜志對此高度重視。黃萍蓀回憶錄中“逛吳山說古道今”一章的標題清楚地將郁達夫和其寫作受編史學傳統強烈影響的文章聯系起來。“說古”使雜志能夠在一個日本不斷入侵的時代中“道今”,可見《越風》高度關注明代反清歷史。

三

本研究通過理解促成《越風》建立并賦予其意義的個人行為和多樣的環境,將《越風》置于中國文學的場域中,將浙江作為中國文學場域中不同于文學重鎮上海和北京的小生態圈來區別。當黃萍蓀批判公安派文學的時候,他再次站在了被描述為知識分子風格的立場。布迪厄斷言“習慣”(教育和經歷形成的無意識的性格)和“位置選取”(有策略地進入一個領域構建的某一合適的位置)在方法論上不可分離,《越風》顯示了環境不同習慣也會不同,這個小的環境通過郁達夫的活動與更廣泛的文學場域相聯系。郁達夫“新文學”支持者的地位廣受認可,但他與南社成員以及胡健中均有關聯,按照布迪厄學說簡單的“習慣”與“位置選取”的關系理解,郁達夫的行為就顯得過于復雜了。

這里提出的文學場域觀點并不始終契合布迪厄對法國的闡述。中國現代文學界始于教育者和新聞記者的努力,南社盡管關注的是歷史研究,但同時與士大夫精英概念相關聯,這種概念使知識分子以多種可能的方式把自己設想成在為國家犧牲中找到自我價值實現的先驅或學術捍衛者甚至國家本質利益捍衛者。

20世紀20年代“五四”新文化運動核心人物將自己設定為先鋒者從而攻擊他們的競爭者,這種策略當然與布迪厄的模型有相同之處,但我并不認為他們的活動僅僅發生在文學領域。相反,我將他們看作是1915年以來組建的新知識分子領域的嘗試,這一嘗試可以將國家建設的政治計劃引向一個激進的方向。

魯迅作為“新”知識分子和文學界的關鍵人物,其最著名的自我描述是“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”(這副對聯來自魯迅的詩《自嘲》),前半句中藝術的自主權包含在英雄主義人格的政治品質之下,后半句中的孺子突出了“五四”知識分子的社會達爾文主義的焦慮,他們認為國家必須由新人和青年去拯救。

這種態度與南社成員形成對比。20世紀10年代南社的文學活動包括了出產一些后來被形容為“舊式的”“通俗的”“鴛蝴”小說。這個“通俗”的文學世界和精英士大夫的文學世界共享了一系列文化參照物,正如我們看到在南社紀念委員會的宴會上,將賓客冠上《水滸》108將的名字,于是我們再次看到敘述晚明歷史對《越風》生存環境的重要性。20世紀30年代,南社在整合文學領域和政治黨派方面繼續有所作為,過去積累下來的文學資本是用來組織或激活政治資本的,但不能有效控制它的運作或最終結果。政治操縱在不穩定歷史時期的特征在《越風》第二卷中非常明顯。

我提到過《越風》缺乏與新文學流派的契合,還有兩個問題需要考慮:《越風》的古典詩歌對文學領域有什么意義,以及《越風》中發現的政治操縱證據在多大程度上否定了它是一份文學刊物。

第一方面,每一期雜志都出現了獨立沒有評論的詩歌區段,表現出讀者已接受傳統風格的詩歌作為正在進行的流派。詩歌也是一種典型的文學類型,如果今天一群中國現代文學的學者聚在一起討論《越風》,很可能許多人都會選擇關注它刊載的舊體詩。我們知道魯迅、郭沫若、郁達夫和其他作家盡管是新文學流派的支持者和實踐者,但他們也繼續在寫經典詩歌,而他們這一方面的創作通常會被忽略。我們也可以同意黃修己的觀點,要獲得關于中國20世紀文學更確切的觀點,將“現代”和“新”文學概念分離的任務必然要付出更多努力,衡量舊體詩是否成功將會成為現代專家研究的合法化領域,對文學領域和文化、政治以及其他資本形式運作的認識也因此得到深化。

對于第二個問題,在一篇文章中出現政治通常會取消它文學作品的地位,致使注意力集中于政治方面的猜想,一些讀者可能覺得這里提到的關注政治是可悲的,但我所關心的是探尋雜志的歷史環境,那么政治方面是不可忽視的。盡管有政治內容,但是《越風》雜志并不是單一的,它顯示了在20世紀30年代中期的浙江,學術和文學能夠提供多種多樣的信息和解讀。在《越風》內容多大程度上有被稱為文學的資格這種一般性問題上,我們可以求助于周作人,他曾經在《〈中國新文學大系散文一系〉編選隨感》中坦率指出寫作中沒有大或小的區別,只有“文”。這是一種提醒:“文”作為寫作繼續構建著不同作家的性格傾向,但這并不意味著在這一概念中藝術的自主性就沒有生存空間了,雖然周作人自己證明了,20世紀30年代最舒適的歸宿是個人散文和由學術激發的反映。這是我們在中國現代文學發展演進研究中的精神食糧。

[本編譯進程受國家社科基金(11CXW007)、教育部項目(10YJC860005)、中央高校基本科研業務費專項資金資助(the Fundamental Research Funds for the Central Universities)]